Василий Павлович Бетаки (1930-2013)- поэт, переводчик, литературный критик. Родился в 1930 в Ростове на Дону. С 1931 жил в Ленинграде. Учился на Восточном факультете ЛГУ (иранистика). В 1960 окончил заочно Литературный Институт (Москва). Ученик Павла Антокольского и Татьяны Гнедич. Работал учителем, режиссёром самодеятельных театров, инструктором верховой езды, главным методистом Павловского Дворца-музея. Первая публикация в 1956 году. Первая книга стихов вышла в 1965 г. в Ленинграде. С 1965 по 1972 был членом Союза писателей. Переводил поэзию с английского и немецкого, писал литературные передачи для радио, руководил литобъединением.

Василий Павлович Бетаки (1930-2013)- поэт, переводчик, литературный критик. Родился в 1930 в Ростове на Дону. С 1931 жил в Ленинграде. Учился на Восточном факультете ЛГУ (иранистика). В 1960 окончил заочно Литературный Институт (Москва). Ученик Павла Антокольского и Татьяны Гнедич. Работал учителем, режиссёром самодеятельных театров, инструктором верховой езды, главным методистом Павловского Дворца-музея. Первая публикация в 1956 году. Первая книга стихов вышла в 1965 г. в Ленинграде. С 1965 по 1972 был членом Союза писателей. Переводил поэзию с английского и немецкого, писал литературные передачи для радио, руководил литобъединением.

С 1973 года жил в Париже. Двадцать лет проработал на радио ‘Свобода’ и восемнадцать (в то же время) в журнале ‘Континент’. Был одним из организаторов переправки в СССР запрещённых там русских книг, изданных на Западе. За время жизни во Франции у него вышло восемнадцать книг стихов, книга статей о современных русских поэтах и восемь книг переводов. С 1989 года снова публиковался в России.Был постоянным автором журнала «Звезда», франкфуртских журналов «Мосты» и «Литературный европеец».

Неожиданно свежо прочиталась книга Василия Бетаки «Русская поэзия за 30 лет. 1956-1986», выпущенная в 1987 году в США, издательством «Антиквариат» (автор её редактировал и дополнял в 2009-10 годах и частично опубликовал в своём ЖЖ). Это книга эссе о творчестве 85 поэтов не претендует на литературоведческий анализ, но в отношении каждого автора передаёт нечто, открывшееся поэту Василию Бетаки при чтении Другого поэта. Если принимать во внимание, что половина поэтов из этого списка имели только журнальные публикации (в том числе в самиздате), то невольно приходишь в восхищение проницательностью Бетаки! На мой взгляд, всё то немногое, что сказано о каждом поэте — сказано по существу, то есть касается сути их творчества. Это свидетельствует о преданности самой поэзии и бескорыстном служении ей.

Кроме того, интересна и предлагаемая Василием Бетаки периодизация: Последние из могикан (об осколках Серебренного века), Пропавшее поколение (о немногих настоящих советских поэтах), Медный век (поэты шестидесятники), Поколение «Тайной свободы» (или новые поэты семидесятых) — именно те, которых мы предлагаем называть «поэтами Бронзового века». Реалистично, с некоторыми символическими обобщениями, описывает Василий Бетаки современный ему литературный процесс, без оглядки на конъюнктуру «текущей политики» разных времён, но руководствуясь лишь художественной ценностью текстов. Его объективный анализ литературной ситуации указанного периода объясняет и положение нашей литературы в 2000-х годах: преемственность в кадровой политике доказывает преемственность власти. Он был категорически против отделения официальной советской литературы от неофициальной русской и тамидатской. «Я уверен,- пишет он во Вступлении,- что любое разделение такого рода — фальшиво. Идеологическими ли мотивами оно продиктовано, или зудом теоретического новаторства — всё равно это досужая выдумка. Грани между самиздатом, тамиздатом, официально публикуемой литературой и проскакивающей по недосмотру, проходят иногда через творчество одного поэта, и порой даже режут на части одно стихотворение!» Важен только Текст и биография, которая свидетельствуют о цене, заплаченной автором за его создание. Татьяна Ковалькова

НЕСКОЛЬКО ГЛАВ ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ — «ТАЙНАЯ СВОБОДА»

Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе,

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!

Так писал Александр Блок в своих последних стихах. Под этот эпиграф сходится всё новое поколение русских — прежде всего питерских поэтов. Питерских, потому что даже множество первоклассных поэтических имен Москвы при всем их литературном значении всё же — отдельные имена. А питерские поэты соединены — нет, не в группу, не в течение, в литературный процесс. Так исторически вышло — у французских художников второй половины прошлого века — Барбизон. У русских поэтов двух веков — «Нам целый мир чужбина, отечество нам — Царское Село?»

Я не верю в серьезность групп или ”направлений”, заявляющих о себе манифестами — поэтическая личность по определению индивидуалистична. Реально разделение по поколениям.

После ”медного века“, выскочившего на эстрады и в залы, как чортик из табакерки, поэты которого созревали в самом мрачном подпольи в истории России, после поисков корней, Рубцовым, Соснорой, Рытовым; после звучащего слова, когда книга расценивалась лишь как партитура — возникли новые поэты, обращённые не к залу, а к узкому кругу читателей ( не слушателей!) с усложнённой метафоричностью, не с державинским, а с тютчевским духом…За медным веком стояли Блок, Волошин, Гумилёв, Цветаева… За поколением ”Тайной свободы” — Мандельштам по метафоричности, Ахматова по интимности интонаций, Пастернак по сюрреалистичности видения…

Мост к истокам, создаваемый этим поколением, менее конструктивен, но более сложен по силуэту. Импрессионистичность изображения и подпольность поневоле ( в отличие от ”медного века“ поэтам этим, разбуженным ”Пражским подмораживанием», не удалось выйти к читателю). Это поколение рождённое в самиздате и в нём продолжающее пребывать, в нём начинающее стареть…

Конечно, разграничение по поколениям тоже относительно… На переходе, на грани двух поколений есть несколько старших, у кого ещё остались признаки поэтики поколения ”медного века“. Моменты ”ораторского стиля“.

Это — И.Бродский с громким размахом ”Шествия», и с его предчувствием: ”кто грядет — никому непонятно».

Это — Д.Бобышев — поэт чётких мелодий и жесткого голоса — «Из бездны я взываю к тебе“.

Виолетта Иверни с трагическим ощущением вины всеобщей, как чего-то очень личного.

Все эти поэты не могут целиком быть отнесены к ”ТИХИМ лирикам”, преобладающим среди поколения ”куль туры подпольной”.

Полностью к ней относятся такие ”царскосельские” имена, как Виктор Кривулин, Зоя Афанасьева, Елена Игнатова, Олег Охапкин, Борис Куприянов, Юрий Алексеев, а так же не связанные с Царским Селом и с именем Татьяны Гнедич, как мэтра, Владимир Уфлянд, Игорь Бурихин, Анри Волохонский. Эти поэты — в отличие от ”царскосельских” тяготеют в той или иной степени к абсурдизму. Из ”царскосёлов” к абсурдизму принадлежит (и то частично) только Константин Кузьминский.

ВИНО АРХАИЗМОВ (Виктор Кривулин)

Конец оттепели. Август 68 года. В истории русской поэзии эта дата условная грань, после которой в литературу вошло ( но не в печать!) поколение ”Тайной свободы”. Термин этот в применении к поэтам, о которых идёт речь, стал уже привычным. Авторство его принадлежит одному из лидеров поколения Виктору Кривулину. Его собственные стихи выражают философию, свойственную в той или иной мере почти всем его ровесникам.

Дух культуры подпольной —

Как раннеапостольский свет,

Брезжит в окнах, из черных струится подвалов,

Пью вино архаизмов, торчу на пирах запоздалых…

Слово гасят. Жестоко. Тупо. Та реакция, что наступила после куцей нашей ”оттепели” с каждым днём определеннее —

До сих пор на губах красная пена заката,

Всюду отблески зарева — языки сожигаемых книг.

Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато,

Отлетая в объятия Логоса-брата,

Из какого огонь изгоняемой жизни возник!

В этих строках — постоянное ощущение нынешнего российского религиозного возрождения.В поэзию оно пришло именно с поэтами ”тайной свободы”. Связь с классическим наследием не подконтрольная, и потому живая тоже идёт через неофициальное существование… Оно — противоестественно. Оно не может не нанести неисправимого ущерба культуре:

Но келья — не ответ. И улица — не отклик,

И ничему душа при свете не равна,

Помимо суеты нестройных этих строк ли,

Отчётливых следов на мёртвой луже сна.

Стремление заполнить провал, искусственно созданный идеологией, провал между классиками и собой-провал, делающий советскую культуру чем-то не помнящим роду-племени, стремление — возродить все отнятые ценности.

Кривулин создаёт образ человека-призрака, которому суждено восстановить связь времен.

Из брошеных кто-то, из бывших

Не избран и даже не зван,

Живёт втихомолку на крыше

С любовью к высоким словам.

Без обретения вновь корней, обрубленных ”пышно расползающейся империей“ гибнет память нации. Как пишет Кривулин: Гибнет держава, камни держатся чудом.

Но это — не тупик. Поэт уверен, что сохранённая и возрождённая людьми подполья, душа России обретёт право на открытую, не подпольную жизнь. Но тревожит вопрос: а что придёт на смену идеологической мертвечине, не выпускающей культуру из подполья?

Когда придёт пора менять названья

Центральных площадей,

И воздуха единственное знамя

Живыми складками пойдёт,

Какие люду явятся тогда,

Какой народ?

В стихотворении ” Крыса“ он пишет: «Но то, что совестью зовём, не крыса ль с красными глазами?“ Она — ”грызёт”, она — пожирательница снов, —

И пасть усеяна зубами,

Пред ним, как небо со звездами.

Так совесть явится на зов.

Нарочитые словоупотребления в духе восемнадцатого века подчеркивают жанр — философская ода. Мысль перебрасывается к ломоносовским одам, но это — словесная ткань, а метафорический строй этих стихов пропущен через Достоевского и ведёт в сегодня:

Когда поэту на Руси

Судьба — пищать под половицей,

Воспеть народец остролицый

С багровым отблеском! — Спаси

Нас праведник! С багровым бликом

В подпольи сидя безъязыком,

Как бы совсем на небеси.

При всей сложности образной системы, метафор матрёшек, одна в другую заключённых, поэт порой выходит к прямым формулам однозначной речи:

Как теряющий разум старик,

Ты построена, родина сна и господства,

И развитье твоё по законам сиротства

От страданья к насилию — миг.

Кривулин — типично петербургский поэт. Аккумулированная мировая культура находит в его поэзии причудливый, по -мандельштамовски неожиданный поворот. Изысканная метафоричность и северная сдержанность темперамента уживаются в его стихах. Мгновенный образ, видение — мелькнёт, не вернётся — вот его образная система. Я назвал её матрешкой, потому что одна метафора как бы замкнута в другой. Вот пламя свечи. Ассоциации от этого образа все уже в нём содержатся, их только надо вызвать на свет. Тут и бренность существования, и свет Духа, и несовместимость духа с механистичностью группы людей, идущих строем…

Восковой человек на углу горит,

Полковой оркестр уходит под мост.

Медного раструба хвост,

Слава уходит, военная слава.

Тут есть и нечто от реквиема тому поколению поэтов, которое ныне командует литературой, которое и поныне ни о чём, кроме войны писать не умеет…

А вот строки, которые анализировать (или расшифровывать) надо было бы подробнее.

Друзья, друзья обращаются в пыль,

Церковь — луковка — плач…

Если пламя свечи похоже на луковку, то цепочка из этих трёх слов ведёт к возврату образа: пламя свечи — жизнь человека (воскового человека!) Форма пламени над свечей — луковка, как церковная луковка, и как луковица, вызывающая плач… и всё это — с мыслью об уходящих в неведомое…

Человек разрываем двумя противоположными натяжениями. Сохранить свободу воли, вопреки «категорическому императиву“ и сохранить хоть частично контактность, (свободу воли надо таить!).

Некоммуникабельность ”в ячеистых стенах существованья“ даёт каждому право видеть мир по своему. Вот эти два натяжения и разрывают человека. И тут уже дело в сопротивлении материала, живущего вопреки противоречию, которое далеко не так легко примиримо, как это выглядит у наивно-оптимистических диалектиков.

(дописано в 2009 году)

Но к середине восьмидесятых годов манера Кривулина довольно резко и быстро меняется, что отлично видно по его двухтомнику (издательство «Беседа», Париж) в сравнении с первой книгой (издательство «Ритм», Париж»). Кроме того, составитель-издатель этого двухтомника (Татьяна Горичева) некритично подошла к работе поэта и поместила в своё издание всё без исключений им написанное к тому времени.

Это совсем новый Кривулин: вместо богатых метафор — сухой автологический стиль, прозаизированное, лишённое ассоциативности изложение далеко не всегда оригинальных мыслей. «Высокий слог» его ранних и «средних» стихов уступает место набитому цитатами, перегруженному словами сочинению, порой напоминающему центоны. Но самое главное, что это многозначительное многословие показывает неожиданное обеднение поэзии Кривулина. Поэзия почти что исчезает. Остаются сделанные стихи, остаётся мастерство – короче, Кривулин, по-прежнему, умеет сказать, но не имеет что сказать…

В музее Ф.М.Достоевского. Крайние справа: Виктор Кривулин и Олег Охапкин

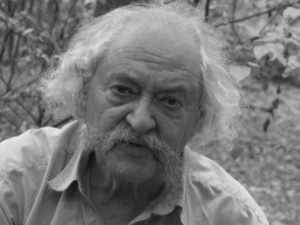

ГАРМОНИЯ КОНТРАСТОВ (Олег Охапкин)

Стихи самиздатского ( опять же!) поэта Олега Охапкина один из самых строгих неоклассицистических путей, каким идут некоторые из новых поэтов. На фоне разрушения стиха, распада музыки, Охапкин в первых своих опытах пытался вернуть русский стих к ”доклассическому периоду”: когда в моду лез самозванец- верлибр, Охапкин хотел возродить силлабику!

Каково тебе, душа, за гордость в расплату,

Чистоганом получать приправой к салату,

Тайной вечери твоей горечь окаянну,

Пиру брань предпочитать, подобно Траяну?

Но скоро поэт понял, что хватил через край — и архаисты знали предел ! — ведь силлабика, занесённая из польской латинизированной поэтики, так же чужда русской поэтической традиции, как нынешний ”верлибр”. Он так же некритически, подхвачен… Кстати он и развился именно в тех языках, где веками господствовала силлабическая, изначально схоластическая система. Ведь именно нищета силлабики, её бедность вариантами и привела французских и польских поэтов к верлибру.

Охапкин отказавшись от стилизаторской этой манеры, вернулся к русским классическим ритмам. Новизна же и свежесть его стихов в том, что чем строже внешний их вид, тем более неожиданны образы.

Но есть надежда, что поэт

Распашет плоть свою, как почву,

И передаст её, как почту

Творцу, оставив свой скелет

Некошенной траве во славу,

Дождям и ветру на забаву,

Так и не вымолвив секрет.

Почти 80 строк ”Послания” этого, всего две рифмы; эта сверхскованная ( абсолютная противоположность Кузьминскому!) рама, в которую поэт заключил стихи, взрывается контрастом метафор. Само сочетание слов ”Творец” и ”почта” — их несовместимость — огниво и кремень!

Порой высокий стиль сочетается с жаргонной лексикой:

Брат подполья, юности, краплёной

Сволочью, втравившею в игру,

Лучшее, что было из зеленой

толчеи надежд — уже ль озлённой

ждать мухли?…

( Послание В.Кривулину)

Громкость, которую мы почему-то связываем с «маяковскими лесенками», качающимися под ногой, тут закована в ямбы.

Поэт контрастной мысли, совсем не классической метафоры при классической музыке, Охапкин эту свою двойственность выразил в стихотворении «Сфинкс”. Сфинкс — символ неразрешимой борьбы между двумя началами в каждом человеке. Полулев-полуженщина — загадка двуединства несовместимых начал. Земное и небесное слиты в душе, и вечно дерутся в ней.

Власть женщины, смиряющая льва?

Иль, может, лев, глядящий нежной бездной?

Нет, в целом зверь порукою железной

Попрал кого-то третьего права!

Столь же двойственен, как людская натура, и Петербург: Эллада и болото, свобода мысли и тирания камня, «всероссийский аттический бред» и… насморк…

За надрывную муку орфических струн

Заклинаю тебя, фальконетов бурун:

Вознеси мою душу превыше коня,

Или призрачный всадник раздавит меня!

Само понятие призрачности рядом с «раздавит» — контраст невыносимый! Но он и даёт стереоскопическое восприятие стиха.

Контрастность во всём — вот облик этого поэта, сказавшего о себе так:

Азиец, славянин, отчасти — финн, варяг…

Олег от имянин и от богатства — наг,

Так от природы гол, как все вокруг, увы,

По матушке — сокол, по отчеству — с Невы.

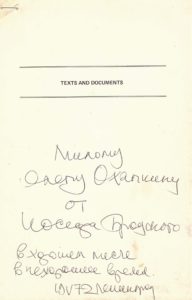

Автограф И.Бродского на поэме «Разговор с небожителем». Проводы Иосифа Бродского. 1972

ШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ (Иосиф Бродский)

Иосиф Бродский принадлежит к числу тех поэтов, которые живут не в действительности, а над ней. Бешеные ритмы века не ведут его за собой, а наоборот вызывают желание уравновесить их неторопливой, пристальной, медленнотекущей стихией. Она — зеркальна времени.

Не случайно Бродскому были близки английские метафизики семнадцатого столетия. Одно из лучших его стихотворений и до сих пор “Большая элегия на смерть Джона Донна”, того самого, что у нас более всего известен не стихами, а афоризмом, пришедшим через Хемингуэя: ”Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе”. К поззии Бродского слова эти имеют прямое отношение. Именно чувство связи с чужой душой, связи необъяснимой, вневременной, грустной и составляет один из важнейших мотивов его стихов.

Плывёт в тоске необъяснимой

Среди кирпичного надсада

Ночной кораблик негасимый

Из Александровского сада,

Ночной фонарик нелюдимый,

На розу жёлтую похожий,

Над головой своих любимых,

У ног прохожих.

Что это- описание Адмиралтейской иглы? Нет! Дело не в предмете, попавшем в поле зрения поэта. Далее никакой иглы нет:

Плывёт в тоске необъяснимой Пчелиный хор сомнамбул, пьяниц,

В ночной столице фотоснимок Печально сделал иностранец

Далее — и певец печальный, (тоже в тоске необъяснимой) и дворник, и снежный ветер, — всё несвязанное между собой в жизни вдруг объединено одним чувством «тоской необъяснимой» и одним — плывёт! Этот мотив и создаёт стихотворение, эта связь всего сущего, связь в печали существования, она — вне слов, эта связь. Поэтому поэт как бы «заходит на тему» без конца, и каждый раз по новому и всё теми же словами! Всё случайно попавшее в поле зрения оказывается уже связанным между собой, поэту остаётся эту связь только обнаружить, но поскольку об этих связях мы и не подозревали, а значит и не постигали суть явлений, ибо без связей, сами по себе они ничто. У Бродского почти нет сравнений, нет и метафор, которые имели бы самоценное значение. Одна метафора — это целое стихотворение а порой — тема, мотив, связывающий стихи в циклы, или поэмы с незримыми соединениями отдельных стихотворений.

Целая толпа сравнений даёт один объёмный образ. «Поэзия основана на сходстве/ бегущих вдаль однообразных дней». Не предмет важен в поэзии Бродского, а его зависимость от других предметов, взаимосвязанность всего в мире. Лишившись неуловимых связей, предметы отвалятся один от другого и всё рассыпется. Не детали, а их «взаимоотношения» рождают стихи.

Отсюда «одарённость осколка — жизнь сосуда вести». Поэтому поэтический мир Бродского более, чем у других поэтов построен на принципах соллипсизма: «Мир — это моё о нём представление».

В науке такое — нелепо, в поэзии — мера поэтичности.

В стихотворении «Эней и Дидона» :

Великий человек смотрел в окно,

А для неё весь мир кончался краем

Его широкой греческой туники.

И когда Эней уплывает из Карфагена — трагедия неминуема: мира больше не существует! Это не просто трагедия женщины, это конец того мира, который для нее единственная реальность:

… и видела, как в мареве костра

Дрожащем между пламенем и дымом,

Беззвучно распадался Карфаген

Задолго до пророчества Катона.

Для Дидоны это так. Так же и для поэзии. А с разных точек зрения мир очень разный. И попытка охватить его глазами разных людей одновременно и вылилась в поэму «Шествие». Из этой задачи следует и многоголосость поэмы. Она потому и состоит из монологов самых разных персонажей: «Вот Арлекин толкает свой возок”, рядом — скрипач, Усталый человек, король, Дон Кихот, князь Мышкин, Гамлет… И ещё множество личностей… Но каждый говорит о своём мире, и все миры — истинны. Вот Арлекин о себе:

По тёмной земле балаганчик везу.

А что я видал на своём веку?

Кусочек плоти бредёт внизу.

Кусочек металла летит вверху…

А Коломбина этого грустного Арлекина совсем иным нам представляет:

Мой Арлекин — хитрец, простак,

Привык к любым вещам,

Он что-то ищет в небесах-

И плачет по ночам,

В вечернем небе высоко

Птенцы, — и я смотрю,

Но что-то в этом от того,

Чего я не люблю…

Неважно что в небе на самом деле птенцы или пули, важен прорыв к неназванной сути: ”что-то в этом…” ”Как тень людей неуловимо зло” — говорит Дон Кихот. ”Друзья мои, я правду говорю, но дьявольски похожую на ложь!” — заявляет Лжец. А Крысолов слышит над Россией счастливое пенье крыс.. .Он прав, как прав и Гамлет, говоря о кладбище как об огороде…И когда Чорт подытоживает шествие, то его ”философия” уже не удивляет:

Всё, что брошено, оставлено, забыто,

Всё, что больше не воротится обратно,

Возвращается в беспомощную битву,

В удивительную битву за утрату.

Так поэма-метафора, далёкая от реальности, отражает эту реальность вернее, чем любое называние проблем.

Без незримых связей — ”ты превратишься в почтовый адрес”.

Стихи, написанные уже не дома, первые из стихов, написанных в Америке, собраны в книге ”Часть речи”. Написана она так, словно прищурившись на солнце после полутёмного помещения, поэт обращается к кому попало там, не в силах разглядеть собеседника…

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

Дорогой, уважаемый, милая… но неважно

Даже кто…

Адрес отправителя этого послания, как и адресат неважны… И тот и другой — это весь открытый мир.

Множество стихов — то об Англии, то об Италии. Не стихи-описания, не туристские картинки, но всюду — своё, единственное: всюду он ищет общее с Петербургом. И не разделить местные приметы и те, что изнутри вошли в эти стихи. Вот Флоренция, Данте…

Есть юрода, в которые нет возврата…

Стихи о Данте? Или о самом себе? Флоренция и Петербург слиты, и неважны конкретные приметы — описания не найдёте тут!

Больше не во что верить опричь того, что

Покуда есть правый берег у Темзы, есть

Левый берег у Темзы. Это — благая весть.

Тут незримо присутствует Нева. Пока её гранит не осыпался — стоит мир…

Произошло то, что поэт называет «Переменой империи». Только возможность почувствовать весь мир своим домом даёт поэту полное развитие.

А в «Римских элегиях» попытка схватить мимолетное и заставить его быть неподвижным, как вечные камни Рима, эта завершенность мгновенного выводит стихи Бродского в импрессионистический ключ:

Крикни сейчас «замри!» я б от счастья замер,

Как этот город сделал от счастья в детстве.

Импрессионистический подход — это психологический реализм, если он уводит путём ассоциаций. И выходит за пределы поэзии, тяготея к прозе. Поэтому музыкально-ритмическое начало в поздних стихах Бродского уже не важно.

На уровне ритмическом и на уровне фонетическом ( воздух «про-питАН ЛАвАНдой и цикЛАМеНОМ») медлительный бой часов замершего города, бой замедляется и застывает в пространстве. Вечного Города… Август — «месяц замерших маятников». Рим — символ недвижности. Все детали сводятся к одному образу — недвижного, а потому и вечного.

В элегиях полностью оправдана манера поэта, наметившаяся в «Части речи». Это нечто свойственное уже не семнадцатому веку, а нынешним американским метафизикам. (Сильвия Платт, к примеру.) Утратив музыкальность и романтизм, Бродский прививает русской поэзии новую ветвь. Приживётся ли она — покажет будущее.

Олег Охапкин и Дмитрий Бобышев на Дне рождении Сюзанны Масси в американском консульстве Петербурга, 1990(91?)

Олег Охапкин и Дмитрий Бобышев на Дне рождении Сюзанны Масси в американском консульстве Петербурга, 1990(91?)

ИЗ ГЛУБИНЫ (Дмитрий Бобышев)

«Из бездны я взываю к тебе» — из бездны отчаяния, из бездны падения. Эта строка из Библии стала символом возрождения после крайней безнадежности.

Этот миг возрождения после полного отчаяния и безвременья — один из основных мотивов поэзии Дмитрия Бобышева, одного из четырёх молодых литераторов, учеников А.А.Ахматовой в последние годы её жизни. Двоё из этих четырёх так и остались на уровне самодеятельности, но двоё — Бродский и Бобышев — действительно заняли свои места в русской литературе наших дней.

В СССР стихи Бобышева публиковались ничтожно мало: несколько стихотворений в ”Дне поэзии”… Лучшие же его стихи изданы были в Париже в 1979 году.

Где заживо ороговела

И одеревенела глубь,

Но ржавая в крови каверна

Проникла в луб,

Оттуда, из кромешной точки

Где все начала сведены,

Забил таинственный источник

Из глубины.

Надо упасть так глубоко, чтобы не осталось ни проблеска надежды, только тогда, на пороге полного несуществования, в последний миг забьёт ключ жизни. Так земная судьба Христа — чтобы воскреснуть и победить надо оказаться не на краю гибели, — на самом дне её. Так — ”смертию смерть поправ”. Так — как феникс, только из пепла возможно возрождение, Так — ”путём зерна” (Ходасевич). То же у Волошина: ”Так семя, чтобы прорасти — должно истлеть. Истлей, Россия, и царством духа расцвети!”

Это, возможно, закон духа, закон всеобщий: даже на биологическом уровне — пересадка тканей возможна только после отключения последней защиты организма — иммунитета…

В стихах Бобышева речь идёт и о возрождении России к духовной жизни, и о возрождении традиций русского искусства, и о восстановлении корней, без которых — беспамятство нации. Безвременье. Оно и есть та духовная бездна из которой строки поэта взывают к Творцу. Это поэзия поворотного момента от духовной смерти общества к возрождению его самосознания.

И в толщах бытия куда мы денем

сей нужный возглас: ”Человече, сгинь!”

Пусть удами во мне трепещет демон,

Но блудный сын свой путь уже проделал,

в отцовскую чернеющую синь!

Блудный сын — задавленный национальный дух, это в данном случае — синонимы. Так же возрождение страны — результат возрождения каждой отдельной личности. Никогда — от общества к человеку, только от человека — к обществу.

Возрождение же творчества одного поэта, каждого поэта (художника, артиста…) — есть условие и причина возрождения национальной культуры.

Из глубины земной, воздушной, водной,

сребрясь и восклубяся голубым,

пусть разрастётся пульс во мне сегодня

до огненных и духовых глубин.

В поэтике эта позиция выражена тем, что поэт не приемлет ”задубевших” мыслей и слов. Всё — в движении, зыбком, неуловимом, как чуткая листва ольхи, о которой в начале своего творческого пути писал Бобышев:”но есть в ней отчуждённость совершенства”. Вот этой отчуждённости, неминуемо наступающей, когда что-то закончено, сделано, застыло — теперь не выносит поэт.

Символом вечной изменчивости у него становится морская волна. Цикл «Волны” весь построен по одному принципу: с волной в каждом стихотворении цикла сравнивается какое-то духовное или материальное явление. Единство цикла — в утверждении правоты всякой зыбкости, неопределённости, которая намного точнее, чем застывшая «отчуждённость совершенства”.

Кто живущий у волн не знавал,

как идёт приобщение вещи

К ритму? Как начинается вал?

Вот порыв и полёт и провал,

Сам окрестит и тут же раскрещет

Сколько раз он пловца принимал

В эти нежно-могучие клещи!

Ритм — основа сущности, мира, закономерность движения. Он — начало начал. Покой — есть несуществование. Ритм — свойственен всему, от бега планет до аккордов рояля, от структуры клетки, до строя языка, от песни и молитвы и до работы мотора, от колебаний электрона до архитектоники цветка. Симметрия — тоже ритм. Вне ритма нет жизни, нет даже мертвой материи! Ритм — олицетворение созидания, космоса в противоположность хаосу, структуры в противоположность энтропии ( которая и есть дух несуществования).

Порядок не откроет совершенства,

Но в истово ритмической работе

родится нас рождающее женство…

Поэт сводит в одно волну, как символ ритма, любовь, как высшую творческую силу человека, само творчество, как таковое — «зато какую песню вы споёте…” В основе — волна, зыбкое колебание, изменчивость по законам ритма. И то, что мы не ведаем, порой, что творим, закономерно поэтому.

Не ведает волна своих глубин,

её волнует то, что тонко взбито

из полуслов, из полу-половин,

Красот обвалами, обвалами лавин,

расколебались тонны монолита,

волной к волне слагается молитва,

где слог — божествен, смысл — неуловим.

Осмысление этих закономерностей — первый шаг к познанию сути живого в той бездне, в которую упала Россия. И начинается возрождение с малого. В утверждении этих истин, в отражении этих процессов и есть философский смысл поэзии Бобышева.

https://dbobyshev.wordpress.com/

В мастерской Андрея Геннадиева, середина 1970-х. Слева направо: Олег Охапкин, Андрей Геннадиев, Борис Куприянов

«ОДНОЙ ЛИШЬ ДУМЫ ВЛАСТЬ» (Борис Куприянов)

Борис Куприянов — самый младший из поэтов «царскосельского круга”, из числа тех, кого собрала вокруг себя Татьяна Григорьевна Гнедич. Куприянов в некотором смысле из них — самый «одержимый”. Но не в смысле громкости стиха или темперамента — скорее в том, что его мотивы идут не вширь, а вглубь: весь мир для него существует лишь для того, чтобы отразиться в стихах.

Его концепция почти такова:»Творчество есть завершение сотворения мира”. В этом идёт он даже подальше Бердяева…

Слово — не только в начале, но и в конце…

Слово — смысл существования мира:

Горячий смех обугленного слова,

Над выщербленной памятью лица,

Нас озаряет и смиряет снова Во имя Сына, Духа и Отца.

Мир реальный для поэта — только материал для стихов. Любовь — тоже…

Но не любовью, сведенной к двуличному чуду,

А абсолютною музыкой движим в саду, птенчик…

Это же мотив — в стихотворении ”Приговор”: Из копытца в царстве парных горькой водки не искал, а искал чудес словарных и — взалкал.

Поэт приговорен к Слову, к тому, чтобы все на свете было сырьём для совершенства поэзии. С этой концепцией можно спорить, но для Куприянова это неоспоримо. Даже уход в любовь — уже измена стиху: ”Я тебе не разрешаю, и себе не разрешу!”. Природа — только и ждёт воплощения в стихах. Листья существуют — чтобы быть эоловой арфой… Птица и ангел — синонимы.

Птица и ангел — два знака сбывшейся веры,

И воплощенье всемирно известной души,

Сбудется всё. И авгура сошлют на галеры,

Только за то, что он слушать умеет в глуши.

Эго не политический эзопов язык — это о побивании камнями пророков, зависть глухих, мстящих поэту. Поэт у Куприянова никогда не бывает погружен ”в забавы суетного света”.

Этот крайний аскетизм на службе поэзии ведёт к некоторому однообразию тем, но именно это и есть ”одной лишь думы власть”…

«ПОЭТ — ЭТО ФЛЕЙТА ГОСПОДНЯ» (Виктор Ширали)

Чуть ли не единственный из поэтов своего поколения, Виктор Ширали дождался выхода своей книги в советском издательстве. Было это в 1976 году. Предисловие к этой книжке написала Т.Г.Гнедич.

Эти несколько страниц были вообще последним, что написала она в своей жизни. А книжку Ширал редакторы «почистили», порезали, выбросили предисловие и выпустили в свет. Никакого почти представления о поэте книжка не даёт. Хотя в ней нет ни одной нечистой, газетной строчки, потому, что Ширали вообще их не писал и на компромиссы не шёл, но книжка вышла наиболее незаметная, какую только могли сделать из прекрасного поэта советские редакторы.

Как точно заметил в небольшой статье о Ширали его друг К.Кузьминский, «он, лиричнейший, представлен этаким бескровным тихим импотентом. Но не согрешил. Эти стихи были им написаны, и не по заказу, а по велению пера.” Суждение слишком резкое — даже редакторам «Лениздата» не сделать стихи Ширали «бескровными и тихими», как бы ни отбирали они, но если не знать творчества поэта пошире, то впечатление будет, что книжка неплохая, но неяркая…Поэт во многом остался за бортом собственного сборника.

И всё же — ну сможет ли хоть один из редакторов сформулировать, почему он выкинул из рукописи сборника такие стихи:

Гуляло и галдело побережье.

На берег набегали афродиты.

Как вас зовут? — А что? А что? — Наташа…

Гуляло и галдело побережье.

Наваливалось бешеное лето,

Меня томит, во мне тоскует нежность,

По ком, не знаю, может и по этой…

Что ты сказал? — Что я люблю тебя…

«Немыслимая простота” — «как ересь”. Лирика эта сродни «Вольным мыслям» Блока. Никакого абсурдизма, да и откуда ему взяться? Недаром Ширали был единодушно отнесён к неоклассикам. Так, не сговариваясь числили его и Т.Гнедич, и я, ( он в моём литобъединении в Невском районе бывал часто в течение нескольких лет) и критик Фаина Шушковская, пытавшаяся не раз «пробить” его стихи в какой-нибудь из толстых журналов. Но, как говаривала Гнедич, в этих журналах печатают только ленинградских, а не петербургских поэтов.

Ширали всегда оставляет читателю «возможность сотворчества” — как выразилась Гнедич. И охарактеризовала его стихи, как «лирику смирения и дерзости, почтительности и вольности ” вольности в пушкинском изначальном смысле.

Единственная из ярких вещей поэта, вошедшая в многострадальную его книжку — поэма «Сад”.

Каждая строчка этой лирической поэмы налита вольностью:

Живу в саду. Посередине сада,

Обширного, как полная свобода,

И даже если где-то есть ограда,

То я — клянусь — искать её не буду.

Сад весь непокорен, главное — непредсказуем. И в том, как он себя поведёт, и в том, где его границы…

Вольностью дышет и цикл стихов «Сопротивление» ( впервые он опубликован в альманахе «Аполлон” ( Париж, 1977, издатель и составитель — Михаил Шемякин).

Разве ты, флейтисточка моя пальчиком по дырочкам станцуй…

И как в симфонии, возвращающийся мотив прорывает ткань уходящей мелодии, образ флейты возникает в другом стихотворении в уже иной ипостаси:

Брал меня Господь,

И подносил к губам,

В раны мои вкладывал персты,

И наигрывал, и — Аз воздам

Не суровый пророк Пушкина, не желчный обличитель — лермонтовский пророк, — поэт у Ширали — это Флейта Господня. И — Человек вообще. И не дано поэтому другим властвовать над душой его, ибо кесарю — только кесарево…Поэт-инструмент в руках Бога, и…женщины.

Я умею только там, где больно,

Я умею только там, где светит…

За первой из этих строк — женщина, за второй — Бог.

Цикл «Сопротивление” весь символический, хотя символы прозрачны, классичны. И только одно — третье стихотворение цикла, написанное чисто автологически, даёт прямой, словесный ключ к символике остальных.

Ещё немножечко, и мы переживём,

Мы перемучим, пересможем, перескачем,

Ещё прыжок — и нас не взять живьём,

Им не гулять и не наглеть удачу.

Ещё два-три стиха, один глоток

Свободного. Пожалуйста в отдачу.

И всё. И убежал. И — пнут ногой — готов?

Готов, но вам уже не праздновать удачу!

Только на страстной интонации держатся эти стихи. Сами слова тут — такие обычные… Но то, что из ничего создаёт поэзию присутствует во всех почти стихах Виктора Ширали. И не станет инструментом человека тот, кто — флейта Господня. Вот в чём его вольность, его поэзия, которую Гнедич возводила к кругу младших современников Пушкина.

С ВАВИЛОНСКОГО… (Константин Кузьминский)

Стихи Константина Кузьминского в СССР не публиковались.

В 1960 году два или три из его стихотворений стал исполнять под гитару Е.Клячкин. Тогда впервые возникло имя Кузьминского. За прошедшие четверть века его поэзия разгулялась в самиздате. И хотя при самом тенденциозном подходе ни в одном их его стихотворений нельзя обнаружить и намёка на политические мотивы, но в советской литературе он — невозможен. Причина формулируется чётко: творчество Кузьминского полностью экспериментально. А эксперимент вещь опасная, как известно. Один голос, диссонирующий с хором членов СП, или тех кто надеется ими стать, — уже непорядок.

Вместе с тем, когда о Кузьминском говорят «абсурдист” — это весьма неточно. Он не абсурдист, хотя и не романтик, ни неоклассик, то есть не идёт за акмеистами, как почти вся русская поэзия сегодня, но и с хлебниковской псевдопоэзией у него нет ничего общего — как сказал Геннадий Айги: «я — антифутурист именно во имя будущего”. Ангажированность футуризма, предтечи фашизма чернорубашечного или красногалстучного, не привлекает сегодня истинных поэтов. А разрушительство, нигилизм в культуре, так необходимый перед всеми «левыми” переворотами, от Муссолини до Кастро, от Гитлера до Менгисту или Каддафи, после укрепления новой власти всегда уничтожается с корнем, хотя он и был одним из моторов переворота.

Так вот Кузьминскому вовсе не охота, как и Айги, унавоживать почву для кого-то. А для стагнирующей власти в СССР он, при её малограмотности, подозрительно напоминает футуриста: «нипунятно».

Одно из стихотворений Кузьминского называется «Русско-турецкая кампания 1770 года”. Конкретность названия заставляет ожидать конкретного сюжета. И вдруг читаем:

словно пена небес облака над пустыней кровавы,

словно пелопонесс и спартанцев сухие когорты,

там где руки раскинув упал на камнях миссолонги

тот оболганный лживым кивком головы ипсиланти,

на высоком колу у ворот развалившейся трои,

эти трое голов отсечённых от шеи атрея,

и проливом леандр проплывает там жёт его шлиман.

Остановимся. Леандр — персонаж из греческой легенды, юноша, плававший не раз через Дарданеллы к любимой. Но тогда почему тут в стихах — археолог Шлиман, раскопавший Трою? Неожиданная ассоциация — это намеренное снижение жанра: вместо романтики — быт.

Вместо любимой — исследователь, раскопавший Трою и ждущий Леандра, чтобы и его исследовать, что ли… Сопоставление имён тут говорит о прагматизме XX века больше, чем множество инвектив.

И ясно, что «оболганный лживым кивком головы ипсиланти” — то есть Байрон, тоже персонаж из трагедии нашего века. Все яко бы случайные реалии ассоциируются у нас или с понятием о чем-то турецком, или связаны с территорией Турции. ( Троя, или строка — «когда снится на шее Румянцева графа фельмаршальский орден”)

И вот после конкретного названия — множество вроде бы случайных ассоциаций. Поэт пустил своё сознание на самотёк, ограничив лишь одним условием: обязательно тут только рамки парных рифм и рифмовка начала каждой третьей строки с обычными концевыми рифмами первых двух.:

на равнинах исполненных крови и пролитой скверны как каверны зияют следы неприятельских ядер…

В пределах «турецкой” тематики рассвободить сознание для любых случайных ассоциаций может только поэт, ибо надеется, что степень случайности окажется тем меньше, чем сильнее он привязан к теме. Закон задан этому стихотворению, и никакому другому. И если настроение было сильным, то поток ассоциаций не уйдёт чорт-те куда от темы и приведёт нас к пониманию таких оттенков поэтического мировидения, которые не обнаружить, если поэт не захотел сам передать их, хотя и максимально зыбко…

Такая же полная раскрытость подсознания и в стихотворении «Крест»:

Знал ли Ксеркс — крест?

Крепость — крестом вверх.

В рану Христа — перст, присно крестом вер.

И — далее:

Верил ли Гракх в рай?

Враг силён и лукав,

Луковых слёз — ран в руку врага — камень.

В том же ассоциативном ключе, неназванно, читает тут традиционнейший мотив русской поэзии — поэта распинают, побивают камнями, обещавшие рай — сами в него не верят… «свободы, гения и славы палачи» — тема та же… Поэт зовёт её почувствовать, скорее,чем услышать. А зыбкость образов расширяет индивидуальные варианты понимания. Все видят одно, ассоциируют — по разному. Каждый для себя называет то, на что наталкивает нас поэт цепочкой ассоциаций.

Вот строки из «Повести о Вавилоне»:

Город был Вавилон.

В нём не росли цветы.

Миром не правил он,

Миром правила ты.

В этих отрывистых ритмах о постройке Башни — «самый большой грех / было сомненье в Башне». Она — символ любви:

Над умершей любовью кадите,

Потеряли мы общий язык!

И поэтому в конце — уже не символические, а конкретные слова:

Только я просыпаюсь ночами,

И рука моя ищет тебя.

Контраст символического, условного образа с конкретной «автологической” концовкой звучит трагично: невысказанная мысль тут — всё романтическое обернется будничной серостью…

Вот об этой потере общего языка, о всеобщей некоммуникабельности и говорит Кузьминский. Во всех стихах, составляющих его главную поэму. Поэму о Вавилонской башне. О потере языка. Об этой обречённости на внутреннее одиночество. Ибо понять друг друга мы можем лишь приблизительно, с большим или меньшим приближением, но никогда полностью. Даже в любви это невозможно. Но эта трагичность имеет и другое истолкование, не трагическое, и» не кузьминское» : непостижим человек потому, что он — бесконечен…

© В.Бетаки & наследники, 2013

© НП «Русcкая культура», 2019