Доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, руководитель Группы по изданию академического Полного собрания сочинений и писем Александра Блока. Область научных интересов – история русской литературы конца XIX – первой четверти XX вв., преимущественно модернизма и авангарда, проблемы поэтики, текстологии, архивные разыскания. Автор около 200 статей и публикаций, посвященных А. Чехову, А. Блоку, Н. Гумилеву, А. Ахматовой, О. Мандельштаму, М. Волошину, А. Ремизову, Б. Пильняку, монографий «Малые жанры в русской прозе ХХ века. Генезис и типология» (Perugia, 2003); «Человек модерна. Биография – рефлексия – письмо» (СПб., 2008).

1

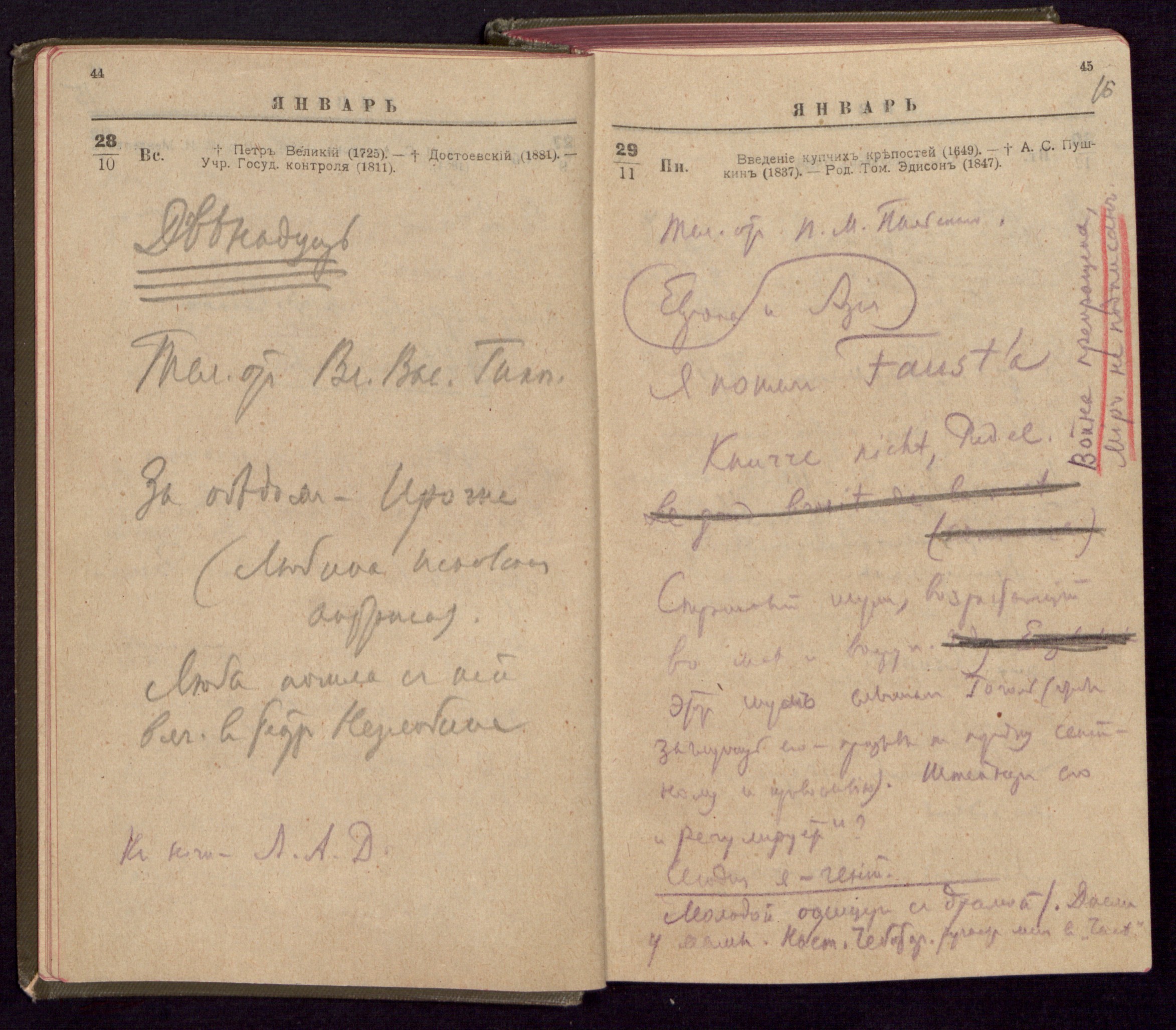

Поэма «Двенадцать» была написана в январе 1918 года в течение двух недель. Поскольку записные книжки за конец предыдущего года были поэтом уничтожены, то справедливо полагать, что первым упоминанием о ней является запись от 8 (21) января: «Весь день – “Двенадцать”»[1]. Следующая запись, от 15 (28) января, свидетельствует о приостановке начатой работы: «Мои “Двенадцать” не двигаются. Мне холодно» (ЗК, с. 384). И только через две недели, 27 января (9 февраля), в той же записной книжке № 56 вновь появляется: «“Двенадцать”» (выделено подчеркиванием), и на следующий день, 28 января (10 февраля), также без каких-либо пояснений – лишь название, но трижды подчеркнутое. Та же дата стоит в конце чернового автографа: «28 января 1918 (оконч.)», однако работа над отделкой поэмы, ее интонационно-ритмическим рисунком продолжалась еще некоторое время.

Уже с самого начала января в указанной записной книжке Блок старается в деталях запечатлеть события и атмосферу каждого дня. Им фиксируются физические ощущения, эмоциональные переживания, погодные явления (ураган, циклон, оттепель, ветер), детали городского ландшафта, сцены повседневной жизни, слухи, беседы по телефону, декреты новой власти, чтение книг (особенно важны в данном контексте «Жизнь Иисуса» Э. Ренана и «Фауст» Гёте), вызревающий замысел драмы об Иисусе, параллельно развиваемый в дневнике… Все это даст импульсы образным ассоциациям, движению сюжетной фабулы и войдет в поэму как приметы времени и своего рода couleur locale, но главное – определит доминирующее настроение тотального катаклизма – природного и социального. Действие поэмы, как известно, происходит на улицах революционного Петрограда в первые дни января 1918 года. Приведем свод таких «соответствий» по записной книжке № 56.

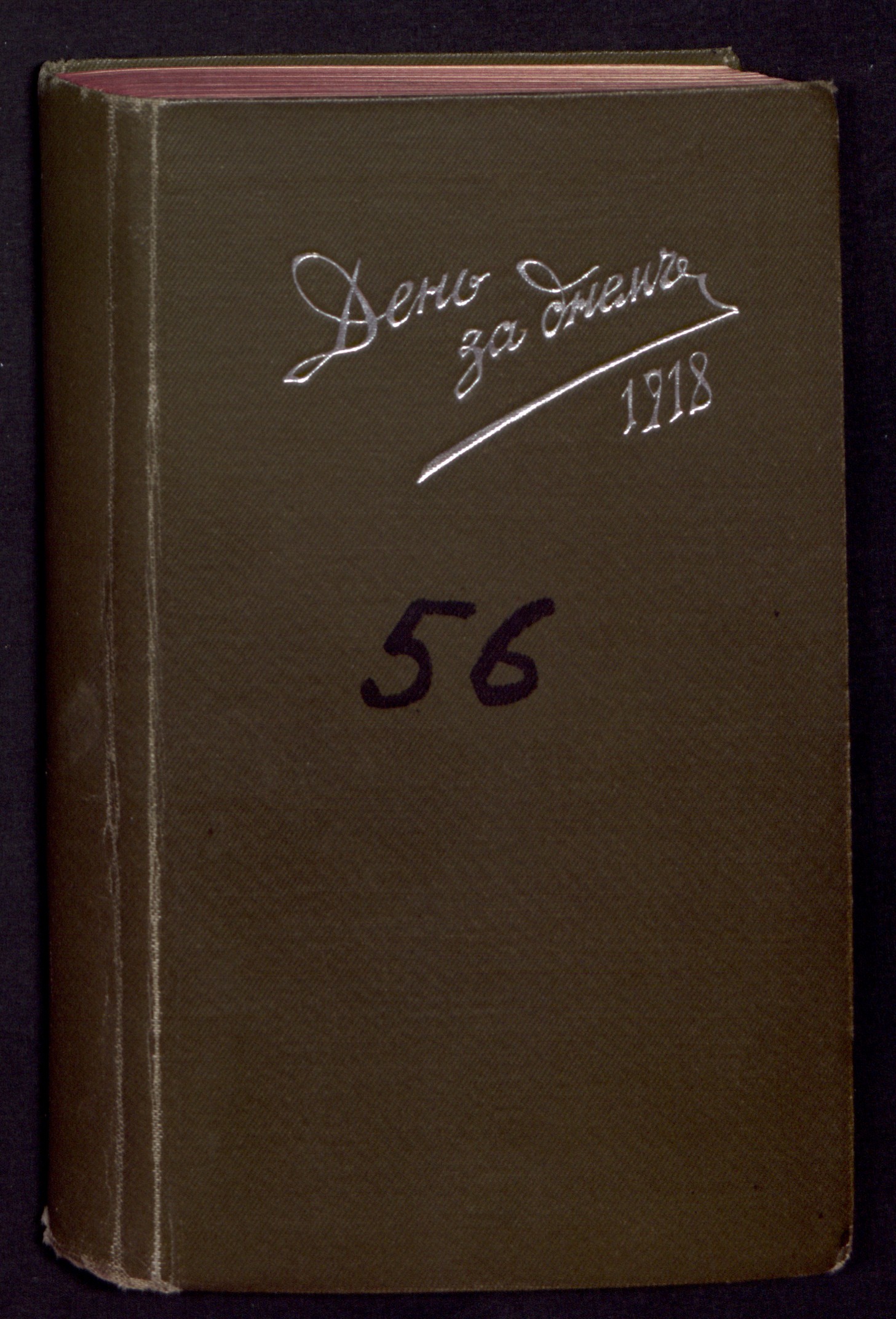

Обложка записной книжки № 56 1918 года

| Записная книжка № 56 | Поэма «Двенадцать»[2] |

|

3 (16) января. На улицах плакаты – все на улицу 5 января (под расстрел?). – К вечеру – ураган (неизменный спутник переворотов).

4 (17) января. <…> Идти пешком – скользко, холодно, темно, далеко <…> |

Ср. начало поэмы: Черный вечер. Завивает ветер От здания к зданию |

| 5 (18) января. <…> Весь день и вечер – тоскую, злюсь, таюсь. – Где-то, кажется, стреляли, а я не знаю и не интересно. | Злоба, грустная злоба Кипит в груди… Черная злоба, святая злоба… Звукоподражание «Тра-та-та!» организует 2-ю часть поэмы с финальной рифмующейся строкой: «Эх, эх, без креста!», а в варианте «Трах, тарарах-тах-тах-тах-тах!» – сцену убийства Катьки. |

| 6 (19) января. <…> К вечеру – циклон. – Слухи о том, что Учредительное собрание разогнали в 5 часов утра. <…> – Большевики отобрали большую часть газет у толстой старухи на углу. <…> Легкость – поток идей весь день. |

Ветер веселый И зол, и рад. <…> Рвет, мнет и носит Большой плакат: «Вся власть Учредительному собранию»… <…> Старушка, как курица, Кой-как перемотнулась через сугроб. – Ох, Матушка-Заступница! – Ох, большевики загонят в гроб! |

| 7 (20) января. «Vie de Jésus». |

Книга сохранилась в библиотеке Блока (Renan E. Vie de Jésus. 8-me еd. Paris, 1863), пометы отсутствуют. Наброски к замыслу пьесы об Иисусе представлены в дневниковой записи от 7 января 1918 г.[3] |

| 8 (21 января). Весь день – «Двенадцать». – <…> Убиты (в больнице) – Шингарев и Кокошкин. Слухи об убийстве Родичева (Церетелли?), Чернова. <…> – Все газеты, кроме большевистских, опять отбирались. – Слух об убийстве М. И. Терещенко. <…>. – Внутри дрожит. | Убийство в Мариинской больнице революционными матросами видных деятелей кадетской партии и Временного правительства А.И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, арестованных после Октябрьского переворота, по предположению Л. К. Долгополова, могло стать импульсом к созданию центрального эпизода поэмы – убийства Катьки[4]. |

|

9 (22) января. <…> Днем – прогулка по оттепели. <…> – Выпитость. На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слушал гул, гул: думал, что началось землетрясение.

|

Ср. автоинтерпретацию слухового образа, сопровождавшего появление поэмы, через гётевский образ Духа земли (Фауст, ч. 1, сцена 1 – «Ночь») в письме к Андрею Белому от 9 апреля 1918 г.: «Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь. Для себя назвал это Erdgeist’ом. Потом <…> наступил упадок сил, и только вот теперь становится как будто легче. А то – было очень трудно: растерянность, при которой всякий может уловить»[5]. |

| 10 (23) января. Мама прислала Евангелие, а Люба в платочке уехала с Аннушкой в Сосновку – за провизией. <…> Хлеба почти не дают. |

Ср. один из «голосов» в поэме: Хлеба! |

| 11 (24) января. <…> На Знаменской площади – туман, фонарей не видно, за два шага не видно человека. | Разыгралась чтой-то вьюга, Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать совсем друг друга За четыре за шага! |

|

13 (26) января. <…> Тоска к вечеру. Бродил, бродил… Оттепель, ветер. 14 (27) января. <…> Выпитость к ночи. Сыро в комнате. Бушует ветер (опять циклон?). 16 (29) января. <…> Мокрый снег! 18 (31) января. <…> «Ужас» ночной газеты и улицы. |

Ветер хлесткий…; Ветер веселый…; …свищет ветер…; Гуляет ветер, порхает снег… Это – ветер с красным флагом |

| 22 января (4 февраля). <…> Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «Утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему: «изменники». | А это кто? – Длинные волосы И говорит вполголоса: – Предатели! – Погибла Россия! Должно быть, писатель – Вития… |

|

25 января (7 февраля). <…> Думы, думы – и планы – столько, что мешает приняться за что-либо прочно. А свое бы писать (Иисус). 27 января (9 февраля). <…> «Двенадцать». 28 января (10 февраля). «ДВЕНАДЦАТЬ». |

|

| 29 января (11 февраля). <…> Я понял Faust’а. «Knurre nicht, Pudel» <Не ворчи, пудель (нем.)>. <…> Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. <…> Сегодня я – гений. | Блок цитирует слова Фауста, обращенные к пуделю, в облике которого в его кабинет проникает Мефистофель (Фауст, ч. 1, сцены «У ворот» и «Рабочая комната Фауста»). В заключительной части поэмы с ним соотнесен «нищий пес голодный», меняющий свои обличья («…Скалит зубы – волк голодный…», «Пес холодный – пес безродный…»): он и символ «старого мира», и демоническая антитеза Христа, что подчеркнуто рифмой: «…Позади – голодный пес, / <…> / Впереди – Исус Христос». |

Страницы записной книжки № 56 с записями, параллельными поэме «Двенадцать»

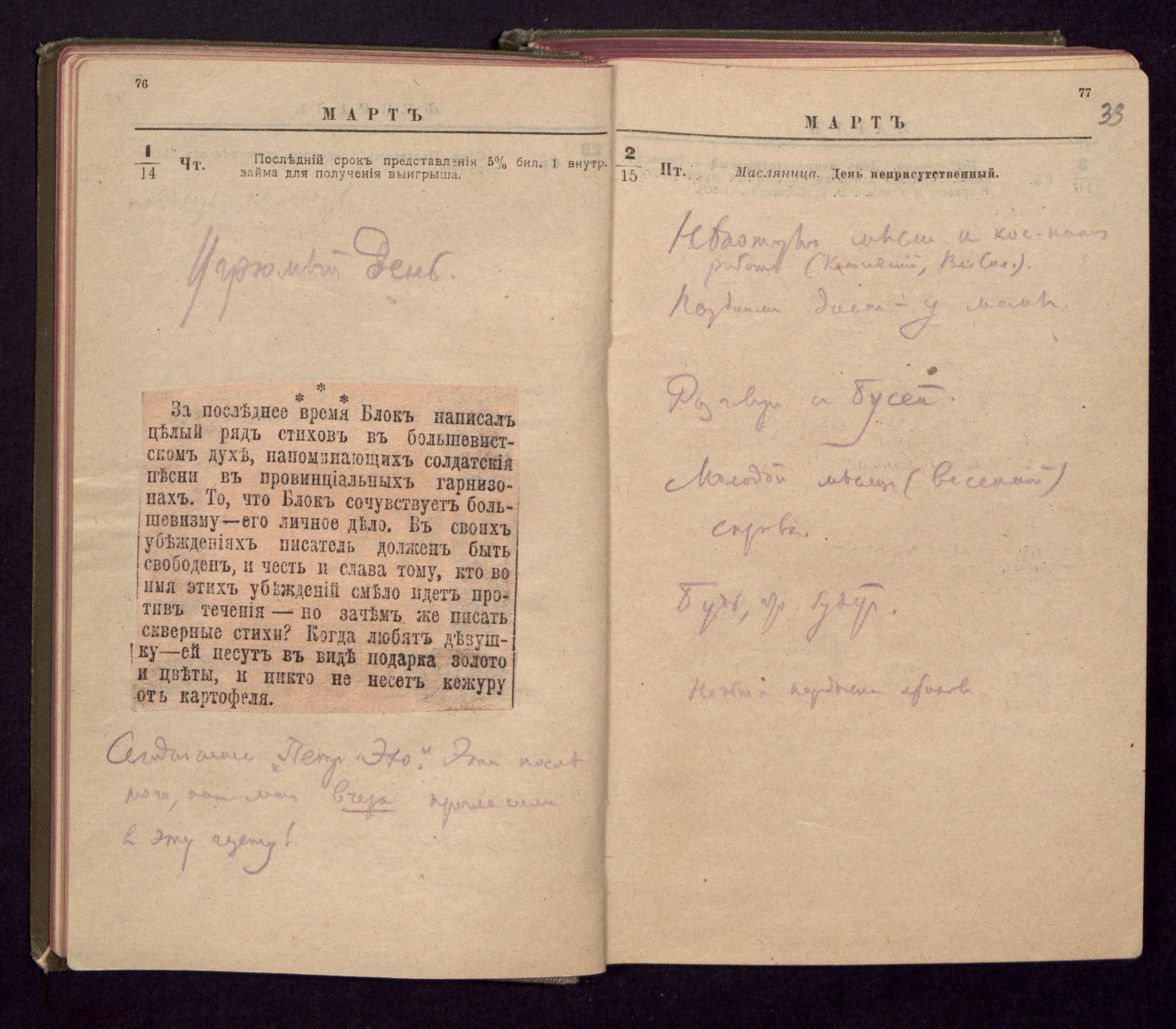

Страница записной книжки № 56 с вклеенной вырезкой из газеты «Петроградское эхо»

Параллельные места, устанавливающие корреляцию между фактографией эгодокумента и образными рядами поэтического текста, отнюдь не дезавуируют утверждение Блока о визионерской природе поэмы, родившейся из «гула» стихии и «страшного шума от крушения старого мира», к которому поэт чутко прислушивался в это время. Авторские комментарии к «Двенадцати», известные в изложении мемуаристов – Н. Павлович, С. Алянского, К. Чуковского, Ю. Анненкова, воссоздают сцену призрачного видения, возникшего из «светлого пятна», во время одной из ночных прогулок по метельным улицам города, какие поэт регулярно совершал, что им же и зафиксировано в вышеприведенной записной книжке. С. Алянский записал со слов Блока одну из наиболее подробных версий рождения образов поэмы из светового пятна:

«Случалось ли вам ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель <…>? Когда снежные хлопья слепят глаза? Идешь, едва держась на ногах, и думаешь: как бы тебя не опрокинуло, не смело… Ветер с <…> силой раскачивает тяжелые висячие фонари <…>. А снег вьется все сильней и сильней, завивая снежные столбы. <…> Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается. Вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат? Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе. <…> Я люблю ходить по улицам города в такие ночи, когда природа буйствует. Вот в одну такую на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос»[6].

Тезис «так мне привиделось» Блок отстаивал при любых попытках собеседника добиться от него какого-либо рационального объяснения фигуры, появляющейся в финале поэмы.

Поэт не противоречил себе. Создаваемый им городской хронотоп – Петроград во власти разбушевавшейся стихии, несдерживаемых инстинктов и революционного эксцесса, проявившегося в случайном и бессмысленном убийстве уличной проститутки, – утверждается как место развертывания современной мистерии, борьбы «темных» и «светлых» сил в природе, социуме и в человеческой душе. Страсти, инстинкты, «похоть», доставшиеся в наследство от «старого мира», выходят на поверхность в переходные исторические эпохи, и задача художника – не просто гармонизировать разбуженный хаос, но уловить эти «новые стихии» и дать им «голос». В речи «Тайный смысл трагедии “Отелло”» (октябрь 1919), прочитанной перед актерами Большого драматического театра, Блок, развивая свою концепцию романтизма («новое чувство природы и истории, чувство таинственной близости мира и присутствия бесконечного в конечном»), акцентировал и свой взгляд на мистерию и ее метафизическую задачу – «заклятие хаоса»:

«…оттого, что мир устроен так, что не могут не выступить на сцену темные силы там, где началась мистерия; оттого, что на путях, уготованных Господу, не может не начаться дьявольская работа <…>. Дьявол не может не будить хаоса»[7].

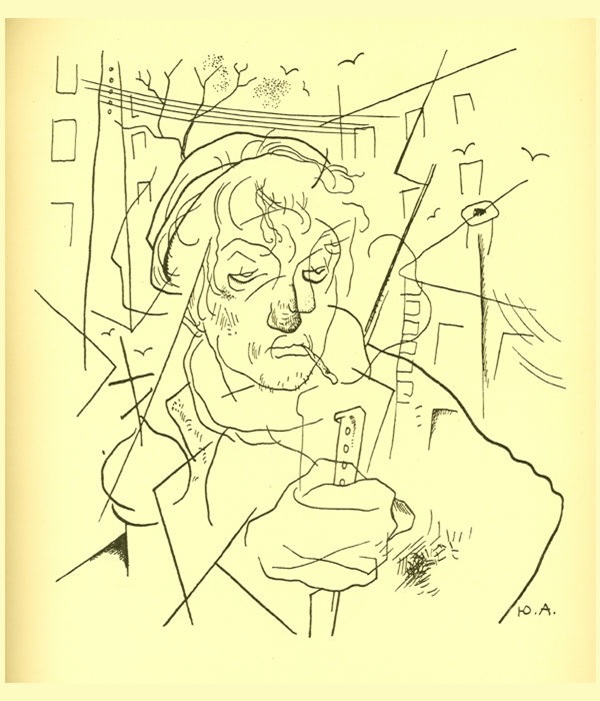

Иллюстрация Ю. Анненкова к поэме А. Блока «Двенадцать»

Блок обращается к христианской религиозной метафорике, и закономерно, что подобная риторическая стратегия предполагала объективацию «светлого пятна» именно в фигуре Христа. И это была не просто дань духовным и теологическим конвенциям эпохи модерна. Образ, завершающий поэму в своего рода апофеозе, был далек от ортодоксальной традиции. Провокативный эффект усиливала орфограмма «Исус», дававшая простор взаимоисключающим толкованиям. Многочисленные «заметки о Христе» (автокомментарии, зафиксированные в дневнике и в записной книжке, пояснения к иллюстрациям Анненкова, отдельные реплики) свидетельствовали о неудовлетворенности Блока этим «женственным призраком», но никакой альтернативной фигуры – Другого – «на этом пути», то есть в рамках христианской цивилизации с ее главенствующими идеями искупления и спасения он увидеть не мог.

В эту христианскую по духу концепцию и вписывается финал «Двенадцати», казавшийся многим современникам поэта кощунственным: Христос самим свои явлением «благословляет» социальных отщепенцев и маргиналов и искупает грехи убийц. Во имя чего? Вероятно, Ж. Батай, радикальный теоретик нонконформизма уже другой эпохи, аналитик и апологет аффективных социальных реакций, ответил бы: во имя «гетерогенного существования».

«…Батай развивает в первую очередь понятие гетерогенного; так он называет все элементы, которые сопротивляются ассимиляции мещанским образом жизни и повседневной рутиной и при этом не поддаются методическому научному исследованию. В это понятие Батай вкладывает весь основополагающий опыт писателей и художников-сюрреалистов, которые стремятся направить против императива полезности, нормальности и рассудочности экстатические силы опьянения, снов, страстей, чтобы встряхнуть закосневшие в условностях ощущения и переживания. Царство гетерогенного открывается только в тот, подобный взрыву, момент зачарованного ужаса, когда разрушаются категории, обеспечивающие привычное отношение субъекта к себе и к миру. Разумеется, Батай распространил понятие гетерогенного и на социальные группы – отщепенцев или маргиналов, на знакомый со времен Бодлера мир, выходящий за рамки общественной нормальности, – это парии и неприкасаемые, проститутки и люмпен-пролетарии, сумасшедшие, мятежники и революционеры, поэты и представители богемы»[8].

Как будто в унисон теории гетерогенного звучат рассуждения Блока о кипении разнообразной и «настоящей жизни», улавливаемой им в площадных развлечениях «пролетарской» публики – новой аудитории Народного Дома, сменившей сытого и циничного буржуазного зрителя. Апология этого нового «поддонного» элемента очевидна в заметке «О репертуаре коммунальных и государственных театров», написанной в июне 1918 года и проливающей свет на сюжетную коллизию «Двенадцати».

«Матрос и проститутка были, есть и будут неразрывной классической парой, вроде Арлекина и Коломбины, пока существуют на свете флот и проституция; и если смотреть на это как на великое зло только, то жизни никогда не поймешь, никогда прямо и честно в ее лицо, всегда полузаплеванное, полупрекрасное – не посмотришь. Мы все отлично, в сущности, знаем, что матрос с проституткой нечто совершенно иное, чем “буржуй” с той же самой проституткой, что в этой комбинации может не быть тени какой бы то ни было грязи; что в ней может быть нечто даже очень высокое, чему не грех бы поучить сонных мужа и жену, дожевывающих свою послеобеденную жвачку в партере образцового театра»[9].

Катька. Иллюстрация Ю. Анненкова к поэме А. Блока «Двенадцать»

Петька. Иллюстрация Ю. Анненкова к поэме А. Блока «Двенадцать»

Известно, что Блок специально водил супругу, выступавшую с публичными чтениями поэмы, в театр миниатюр слушать куплетиста Михаила Савоярова, эксцентричная манера исполнения которого, как и сценическая маска «босяка», казались поэту наиболее подходящими для передачи «музыки революции» – уличного многоголосия и частушечных ритмов его произведения. 20 марта 1918 г. Блок отметил этот факт в записной книжке, не преминув в очередной раз упрекнуть буржуазный театр в незнании «настоящей жизни»:

«Люба, наконец, увидала Савоярова, который сейчас гастролирует в “миниатюре” рядом с нами. – Зачем измерять унциями дарования александринцев, играющих всегда после обеда и перед ужином, когда есть действительное искусство в “миниатюрах”… Ещё один кол в горло буржуям, которые не имеют представления, что под боком» (ЗК, с. 396).

Кстати, по замечанию В. Шкловского, оценившего поэму как «ироническую вещь», «она написана даже не частушечным стилем, она сделана “блатным” стилем. Стилем уличного куплета вроде савояровских»[10]. Сравнение же поэмы в интерпретации Л. Д. Блок-Басаргиной с пришедшим из Франции танцем апашей – брутальным ролевым дуэтом апашки, уличной проститутки, и апаша, хулигана и сутенера, одетого с блатным шиком, проскользнувшее в одной из газетных корреспонденций[11], лишний раз подтверждало главную творческую интенцию автора – открытость «новым стихиям» в их самом радикальном проявлении.

В этом контексте финальный образ поэмы тем более может казаться художественно неубедительным, лубочным, декларативным в своей контрканоничности. Однако «энергия заблуждения» автора поэмы была столь велика, а версия финала столь радикальна, что это дало начало новому мифу и обеспечило его создателю место не в только в отечественном, но и в западном литературном каноне[12]. К расшифровке «открытого финала» поэмы и трактовке венчающего ее образа не перестают обращаться критики, религиозные философы, историки литературы на протяжении уже целого столетия[13]. «Капля политики» (революционная мифология, социальная демонология) испарилась, а смысловая многозначность по-прежнему интригует: именно благодаря этой пульсации индивидуальные творческие мифы приобретают статус «вечных».

Автор самой структурой своей поэмы-мистерии демонстрирует глубину религиозного мышления. Заключительная 12-я главка являет торжество света (Христа) над демоническими силами – их здесь олицетворяет Пес, прямой наследник черного Пуделя – Мефистофеля, наделенный многочисленными отрицательными эпитетами: нищий, голодный, шелудивый, паршивый, холодный, безродный и соотнесенный со старым миром.

…Так идут державным шагом —

Позади – голодный пес.

Впереди – с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди – Исус Христос.

Финальное откровение – явленное автору, но не его персонажам («…за вьюгой невидим»), тем не менее ретроспективным образом освещает пройденный ими путь: совершенное ими греховное деяние влечет за собой покаяние – метанойю (что отчасти и происходит с Петрухой), воздаяние и спасение. Дантовский и «фаустовский» архетипы вписаны в форму блоковского произведения: существование в мире, нисхождение по спирали предстают нисхождением в Ад, то есть необходимым этапом на пути к духовной метаморфозе (восхождению) и окончательному откровению.

Финал. Иллюстрация Ю. Анненкова к поэме А. Блока «Двенадцать»

2

Явление Христа на стогнах современного города, обреченного «небесным карам», – устойчивый мотив модернистской литературы рубежа XIX–ХХ веков, русской и западноевропейской, константа урбанистического дискурса модерна. Примерами могут служить цикл Р.-М. Рильке «Явления Христа (Одиннадцать явлений)» (1896–1898), поэма Г. Аполлинера «Зона», открывающая сборник «Алкоголи. 1898–1913». В живописи – масштабное полотно бельгийского художника Дж. Энсора «Въезд Христа в Брюссель на масленицу 1889 года», сохранившее дух фламандских «моралите» Босха и Брейгеля, в которых библейская тема (в данном случае откровенно пародируется евангельский эпизод «въезд Христа в Иерусалим на осле») соседствует с социальным гротеском. Но в каких бы художественных регистрах этот мотив не репрезентировался – мистического визионерства, экспрессионистского гротеска, гиньоля, симультанного монтажа или неопримитива – он несет тревожную апокалиптическую ноту «конца истории» и «последнего суда» над современной цивилизацией. Городской топос неизменно предстает как мифогенное пространство, где конкретные реалии быта и детали урбанистического пейзажа выступают «знаками» другой реальности, приобретая обобщенно-символический и провиденциально-эсхатологический смысл. При этом выносятся на поверхность архетипические смыслы (города-блудницы, «града обреченного», битвы «темных» и «светлых» сил), инфернальная и хтоническая символика, особенно актуальная в литературных репрезентациях Петербурга, аккумулирующих семантическую энергию «петербургского текста». Мифогенный городской топос подчиняет себе и лирического героя, репрезентирующего себя в образах-масках одинокого мечтателя, фланера, визионера, пьяницы, шута, паяца (Арлекина), которому доступна «тайна» современного города. Но он же выступает и провокатором, восстающим, в духе ницшеанского анархизма, против всякого авторитета и ставящим под сомнение знаки священного.

Современная мистерия с характерным взаимопроникновением двух планов – священного и профанного, с пародированием священного, с вытеснением его в область бытового или комического несет память о наследии западноевропейской мистериальной драмы и может быть рассмотрена как своего рода модернистский аналог parodia sacra. Драматургия средневековой мистерии строилась на контрастном сочетании канонических религиозных сюжетов и жизненного материала на «злобу дня»: комедийное богохульство дьяблерий, бытовую сатиру бурлеска, гротеск площадного фарса привносили в постановки мистерий сами исполнители. Эта традиция была хорошо известна Блоку. Не случайно столь значимы, как показывают многие исследования, карнавальные мотивы, включая автопародирование и языковую стихию речевых гротесков, в структуре поэмы «Двенадцать».

Кратко охарактеризуем некоторые источники, знакомство с которыми Блока документально подтверждается. О направленности его интересов свидетельствует, во-первых, сохранившийся в тетради «Моя декламация…» конспект «Истории немецкой литературы в связи с развитием общественных сил» К. Франке, в частности, фрагменты, непосредственным образом относящиеся к средневековой религиозной драме и обстоятельствам, повлиявшим на ее судьбу в эпоху Реформации[14]. Книга сохранилась в библиотеке Блока и имеет достаточно репрезентативные пометы (отчеркивания отдельных фрагментов, подчеркивания имен, названий произведений, ключевых понятий), коррелирующие с указанным конспектом. В аспекте рассматриваемой темы значимы подчеркивания и отчеркивания на полях (красным карандашом) в части (глава IV, с. 135–143), где излагаются сюжеты отдельных религиозных драм, а мистерии, исполненные наивного символизма, представлены как явления средневековой городской жизни. В частности, фрагмент из описания редентинской пасхальной мистерии, который остановил внимание Блока, мог послужить матрицей для шаржированного и подчеркнуто осовремененного описания апостолов и евангельских сцен в наброске пьесы об Иисусе, замысел которой зрел параллельно с «Двенадцатью»[15].

Осенью 1907 г. в связи с намерением заняться историей театра Блоком был проработан большой корпус литературы на русском и французском языках с преимущественным вниманием к эволюции мистерии, что зафиксировано в записной книжке № 17 (ЗК, с. 98–100). Упоминается здесь и фундаментальная монография Алексея Веселовского «Старинный театр в Европе», где, как и у К. Франке, был четко обозначен вектор развития мистерии – от ее возникновения в результате постепенного обмирщения литургической драмы и до превращения в грубый фарс. Тогда же Блок приобщился к данной традиции и в своей литературной практике, переведя (впрочем, неудачно) средневековый миракль «Действо о Теофиле» для Старинного театра – стилизаторского художественно-реставрационного проекта Н. Н. Евреинова и Н. В. фон Дризена.

Далее. С исключительным вниманием к истории средневекового театра была прочитана Блоком популярная «Иллюстрированная всеобщая история литературы Иоганна Шерра», где акцентировалась роль странствующих комедиантов, способствовавших тому обстоятельству, «что с течением времени в священные зрелища проникли профанации самого дерзкого свойства» (отчеркнуто Блоком)[16]. Блоковский карандаш отметил также описание, сделанное по рукописи из монастырской библиотеки в Сен-Галлене, драматизированного представления пасхальной мистерии в этом монастыре. В момент его кульминации – в сцене Воскресения –

«на главном алтаре появлялся <…> монах, одетый в красную ризу и размахивавший флагом. Он представлял воскресшего Спасителя и в песне открывался Марии. В заключение весь присутствующий народ вступал в виде хора в эту пасхальную своего рода оперу и, ликуя, возглашал: “Христос воскрес!”»[17].

Скульптурная группа «Воскресение» в приделе св. Екатерины. Исаакиевский собор. Скульптор Н. С. Пименов

Христос, восставший из гроба, в красном хитоне и с красным (белым) флагом (орифламмой, знаком победы над смертью) в руке – устойчивая деталь иконографии Воскресения, характерная прежде всего для западноевропейской традиции (столь чтимые Блоком Г. Мемлинг, Фра Беато Анжелико, художники нового времени). Исключительно через ее посредство этот иконографический мотив проник в Россию и с XVII века становится популярным сюжетом церковной живописи. Иконография Воскресения Христа объединяет внешний архитектурный декор и интерьер Исаакиевского собора в Петербурге. На северном фронтоне собора – композиция «Воскресение Христа» (1839–1843, скульптор Ф. Лемер), в центре которой – восставший из гроба Христос с орифламмой, справа и слева от него – ангелы, за ними – испуганные римские воины и потрясенные увиденным женщины. Скульптура Христа (горельеф) воспринимается не просто как архитектурный элемент – образ присутствует в пространстве городской площади. Внутри собора скульптурная композиция «Воскресение» венчает малый иконостас в приделе св. Екатерины (скульптор Н. С. Пименов) – характерно, что один из воинов целится в Христа пикой. И, наконец, художественная и символическая доминанта всего роскошного убранства собора – витраж главного алтаря «Воскресение Христа» (1841–1843, по эскизам немецкого художника Г. М. фон Хесса), заполняющий собой проем открытых Царских врат. Это своеобразный синтез фигуративного католического витража и запрестольной православной иконы. В соответствии с цветовой пасхальной символикой Воскресший Спаситель изображен в красных одеждах, с красным флагом (орифламмой) в левой руке. Он осенен «славой», его босые ступни едва касаются тверди – Он как бы парит над землей (ср.: «Нежной поступью надвьюжной…»)[18].

Витраж «Воскресение Христа» в Исаакиевском соборе

Исаакиевский собор, кафедральный собор столицы, сакральный топос per originem, маркирован в блоковской индивидуальной мифологии наряду с Казанским собором как место встреч героев «мистического романа». Стихотворение «Мы преклонились у завета…» снабжено не только хронологической, но и топографической пометой: «18 января 1902. Исаакиевский собор», что весьма избирательно для «Стихов о Прекрасной Даме». Эпизод, послуживший поводом к созданию лирической зарисовки, исполненной мистического настроения, был подробно воссоздан Блоком несколько месяцев спустя в дневниковой записи от 29 августа:

«Один только раз мы ходили очень долго. – Сначала пошли в Казанский собор (там бывали и еще), а потом – по Казанской и Новому переулку – в Исаакиевский. Ветер был сильный и холодный, морозило, было солнце яркое, холодное. Собор обошли вокруг, потом вошли во внутрь. <…> В соборе почти никого не было. Вас поразила высота, громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже, встали у колонны, смотрели наверх, где были тонкие нитки лестничных перил. Лестница ведет в купол. Там кружилась, наверное, голова. <…> Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось косо. Отчего Вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Он портил собор, портил мысли, что же еще? …Потом мы сидели на дубовой скамье в противоположной от алтаря части, ближе к Почтамтской. <…> Стало поздно, вышли <…>»[19].

Со временем Блок почти ежегодно встречал Пасхальную ночь именно в Исаакиевском соборе. А если возникали препятствия духовного порядка, то это становилось предметом беспощадной саморефлексии, как, например, в 1908 году, кризисном для героев былого «мистического романа». Исаакиевский собор и памятник Петру I, к которому собор обращен своим северным порталом, оформляют мизансцену этой духовной и психологической драмы. 14 апреля Блок писал жене, уехавшей на гастроли в Киев:

«В Пасхальную ночь томился и блуждал около факелов Исаакиевского собора и Петра. Конечно, именно в 12 часов, когда я должен был быть один, меня поймали на улице совершенно чужие люди – и стали разговаривать о пустяках. Дул ветер, всю ночь шел ладожский лед, было холодно и некуда деваться. <…> Я на праздниках, как чорт перед заутреней, и до сих пор не прошло это ужасное чувство. Точно и в самом деле происходит что-то такое, чего душа чужда»[20].

Еще более он откровенен с матерью, с которой делился своими мрачными настроениями:

«Как ты провела это время, мама? Я только что отошел. Эти два больших христианских праздника (Рождество и Пасха) все больше унижают меня; как будто и в самом деле происходит что-то такое, чему я глубоко враждебен.

В Страстную субботу в 10 часов вечера уехала в Киев Люба, а я за полночь бродил по улицам. Кажется, начнись светопреставление, никто, даже самый непокладливый человек, не согласится оставить надежду на разговенье. Все чему-то радуются и наполняют темные и холодные улицы.

В полночь смотрел я на Петра. Дул ветер (осыпались розы), ладожский лед пошел густой белизной, памятник на фоне пасхальных факелов Исакия (что мрачнее их?) был внушителен»[21].

Пасха 1916 года была встречена Блоком в относительно приподнятом духовном настрое, более соответствующем празднику. Но реалии жизни современного города с его социальными контрастами и моральных пороками, открывающиеся взору поэта-символиста, лишь усиливали эсхатологическую ноту. В записной книжке № 48 поэт оставил характерную зарисовку с прямой аллюзий на петербургские пророчества:

«9–10 апреля 1916 (Пасх <альная> ночь). <…> Около Исаак<иевского> собора мы были с Люб<овью> Александровной <Дельмас >. Народу сравнительно с прежними годами – вдвое меньше. Иллюминации почти нет. “Торжественности” уже никакой, так же как и мрачности, черноты прежних лет тоже нет. На памятнике Фальконета – толпа мальчишек, хулиганов, держатся за хвост, сидят на змее, курят под животом коня. Полное разложение. Петербургу – finis»[22].

Как место «видений» и развертывания городской мистерии предстает Петербург в лирике Блока «второго тома». Установка на визионерский опыт декларативно заявлена в книге «Нечаянная Радость», а также в авторских предисловиях, выполняющих функцию автометаописания. Столь же программно структурирована, например, лирическая драма «Незнакомка»: она разделена не на акты (от лат. actum – содеянное, совершенное) и не на картины как их часть, а на «видения», что должно подчеркнуть визионерскую природу драматического произведения, а его создателя представить как мистика и визионера, для которого поэтический образ есть эманация тайны.

В этот период отдельные стихотворные тексты оформляются как своего рода нарративы о событиях повседневной городской жизни («Из газет», «Повесть»), которые поданы, с одной стороны, как достоверные (например, с опорой на криминальную газетную хронику), с другой – неизменно «под покровом тайны» и опять-таки в обрамлении мотивов визионерства («виденья неживой столицы», «серые виденья мокрой скуки»), а христианская топика («Розовым зигзагом в разверстой лазури / Тонкая рука распластала тонкий крест», «И казался нам знаменем красным / Распластавшийся в небе язык», блудница, дитя) придает им обобщенно-символический смысл и возможности расширительного толкования. В таком случае «происшествие» приобретает статус легенды, то есть события религиозно-мистического содержания, а его прикрепленность к определенному топосу – современному городу – превращает подобный «рассказ» в городскую легенду. Литературные эксперименты в данном жанре зафиксированы Блоком достаточно рано – уже в дневнике за 1902 год находим прозаические фрагменты о Богаче и Лазаре и «По улицам проходили разно одетые женщины…»:

«По улицам проходили разно одетые женщины. К сумеркам их лиц нельзя уже было отличить от богородичных ликов на городских церквах. Но опытный глаз, присмотревшись, чувствовал смутную разницу. Только в богородичный праздник по улицам проходила неизвестная тень, возбуждавшая удивление многих. Когда ее хотели выследить, ее уже не было. Однажды заметили, как она слилась с громадным стенным образом божьей матери главного городского собора. Но не все поверили этому. У тех, кто еще сомневался, было неспокойно на душе»[23].

Сюжет данного фрагмента получит развитие в стихотворении «Ты проходишь без улыбки…» (1905), где явление Богоматери и Сына в «черном городе» дано в регистре совмещения священного и обыденного, даже профанного (сходство Богоматери с «вечерними Богородицами»[24]):

Ты проходишь без улыбки,

Опустившая ресницы,

И во мраке над собором

Золотятся купола.

Как лицо твое похоже

На вечерних Богородиц,

Опускающих ресницы,

Пропадающих во мгле…

Но с тобой идет кудрявый

Кроткий мальчик в белой шапке,

Ты ведешь его за ручку,

Не даешь ему упасть.

Я стою в тени портала,

Там, где дует резкий ветер,

Застилающий слезами

Напряженные глаза.

Я хочу внезапно выйти

И воскликнуть: «Богоматерь!

Для чего в мой черный город

Ты Младенца привела?» <…>[25]

Художественный метод, который Блок назовет «фантастическим реализмом» с явной ориентаций на Достоевского («реализм в высшем смысле»), как и его вариант – «мистицизм в повседневности», позволит ему превратить «повседневность» (реальность) в предмет художественного изображения, а «мистицизм» – в способ ее поэтической интерпретации.

Со временем он объединит несколько стихотворений 1903–1912 годов в цикл под названием «Городские видения» (он будет опубликован в 1916 г. в благотворительном сборнике «Пряник осиротевшим детям»), включив сюда стихотворение «Искусство – ноша на плечах…». Здесь современное визионерство – а именно так воспринимали новое техническое достижение современники – представлено новой грезой – кинематографом, увлеченным поклонником которого был Блок[26]. Это та форма художественной коммуникации, в которой коллективные фантазмы, с одной стороны, и обиходные мифы, с другой, находят визуальный порядок для своего воплощения в эффектах «света и тени», черного и белого – новых формах репрезентации противоборства «света» и «тьмы».

Примечания

[1] Блок А. Записные книжки: 1901–1920. М., 1965. С. 382. Далее ссылки на это издание даются в тексте сокращенно: ЗК, с указанием страницы.

[2] Цит. по изд.: Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 5. М., 1999.

[3] Блок А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 316–317.

[4] Cм.: Долгополов Л. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Л., 1979. С. 66–67.

[5] Андрей Белый и Александр Блок. Переписка: 1903–1919. М., 2001. С. 514.

[6] Алянский С. М. Об иллюстрациях к поэме А. Блока «Двенадцать». Глава из воспоминаний / Вступ. заметка и комм. З. Г. Минц // Блоковский сборник < I>. Тарту, 1964. С. 444–445.

[7] Блок А. Собрание сочинений. Т. 6. С. 389.

[8] Хабермас Ю. Между эротизмом и общей экономикой: Батай // Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне: двенадцать лекций. М., 2008. С. 416.

[9] Блок А. Собрание сочинений. Т. 6. С. 279.

[10] Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М., 1990. С. 175.

[11] Ср. в отзыве о «Вечере искусства» (подписан псевдонимом Nemo): «…с одним из модернистских стихотворений Ал. Блока “Двенадцать” выступила с пафосом г-жа Блок-Басаргина. В нем немало жут<и> и остроты, чисто садического упоенья, которые сближают его с родственным по настроенью… танцем французских апашей» (Новый вечерний час. 1918. № 81. 5 июня. С. 4).

[12] См.: Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен / Пер. с англ. Д. Харитонова. М., 2017. С. 625.

[13] Назовем несколько репрезентативных публикаций последних десятилетий, различных по методологии: Гаспаров Б. М. Тема святочного карнавала в поэме А. Блока «Двенадцать» // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы ХХ века. М., 1993. С. 4–27; Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 1998; [Дискуссия:] Финал «Двенадцати» – взгляд из 2000 года // Знамя. 2000. № 11. C. 190–206; Хитрова Д. Еще раз о финале «Двенадцати»: опыт визуального комментария // The Real Life of Pierre Delalande / Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinine. P. 1. Stanford, 2007. P. 186–219; Иванова Е. Александр Блок: последние годы жизни. СПб., 2012. С. 140–167. См. также новейший комментарий к поэме: Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 5. С. 301–381.

[14] Блок А. Моя декламация, роли, заметки, стихи разных поэтов, выписки из книг и пр.: 1898 и позднейшие университетские времена // ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 175. Л. 90, 91.

[15] Франке К. История немецкой литературы в связи с развитием общественных сил (с V века до настоящего времени) / Пер. с англ. П. Батина. СПб., 1904. (Библиотека ИРЛИ, шифр 94 1/80). Ср. примеры из набросков к пьесе об Иисусе: «<…> Дурак Симон с отвисшей губой удит. Разговор про то, как всякую рыбу поймать. (Как окуня, как налима.) <…> Фома (неверный) – “контролирует”. Пришлось уверовать – заставили – и надули (как большевики). Вложил персты – и стал распространителем: а распространять ЗАСТАВИЛИ – инквизицию, папство, икающих попов, учредилки. <…>

Нагорная проповедь – митинг.

Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули. <…>

У Иуды – лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого. Жулик (то есть великая нежность в душе, великая требовательность).

“Симон” ссорится с мещанами, обывателями и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и не поладили; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними Иисус – задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет.

Тут же – проститутки» (Блок А. Собрание сочинений. Т. 7. С. 316, 317).

[16] Иллюстрированная всеобщая история литературы Иоганна Шерра. М., 1905. Т. 1. С. 214. (Библиотека ИРЛИ, шифр 94 8/7).

[17] Там же.

[18] См.: Иванова С. В. Христос с флагом: Комментарий к образу поэмы А. Блока «Двенадцать» // Поэтическое пространство Александра Блока: Сб. статей / Российск. ин-т истории искусств. СПб., 2013. С. 94–101.

[19] Блок А. Собрание сочинений. Т. 7. С. 56.

[20] А. А. Блок – Л. Д. Менделеева-Блок. Переписка 1901–1917 гг. М., 2017. С. 297.

[21] Блок А. Собрание сочинений. Т. 8. С. 236.

[22] ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 33. В ЗК, с. 294–295 опубликовано с неточностями.

[23] Блок А. Собрание сочинений. Т. 7. С. 58.

[24] При посещении в Москве в августе 1902 г. Храма Христа Спасителя и соборов Кремля Блок записал: «Отделенное сходство в чертах Богородиц и проходящих женщин» (ЗК, с. 37).

[25] Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 2. С. 118. Ср. варианты чернового автографа стиха 10: а начато: Стройный мальчик [в белом] в красном… б Стройный мальчик в белой тоге <?>. Между ст. 12 и 13 зачеркнуто: <…> Сколько кротости смиренной // В голубых его очах! (Там же. С. 429, 430).

[26] Об интересе Блока к кинематографу и отражении поэтики черно-белого кино в поэме «Двенадцать см.: Лотман Ю. М. Блок и народная культура города // Блоковский сборник IV. Тарту, 1981. С. 7–26 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 535).

В заставке использована фотография фрагмента северного фронтона Исаакиевского собора.

© Наталия Грякалова, 2018

© НП «Русская культура», 2018