В марте свет потоками обрушивается на холодный, сумрачный, туманный Ленинград, высвечивает перспективы, прямые как утопия, зажигает шпили и купола. Нева вздулась и набухла синей влагой. Бурлит подо льдом потаенная жизнь, готовая взорвать оковы, и мощное это тайное брожение не сливается с повседневным мельтешением и суетой на набережных Невы. По мостовым течет разноликая и разноязыкая толпа, но пестрота и мелькание машин и людей не могут одолеть каменного величия Города.

…Я повернула к Зимней канавке с ее таким интимным, человечным изгибом. Есть в Ленинграде такие места: будто кто-то тихо тебя окликает и ты медленно оборачиваешься… Возле Дворцовой площади в самом начале Невского проспекта служил мой знакомец С. Л. Тонкий, прозрачный, подобный тепличному цветку, он сидел за письменным столом, поставленным перпендикуляром Зимнему дворцу. Счастливец! «А-а-а, моя дорогая, дорога-ая!» – пропел он мне навстречу; его интонация едва приметно переходит из дружественности в ироничность: он хотел быть сложным человеком и был им. Он был блистательным литератором, словно бы совсем не зависящим от времени, обильно политом соусом «советикус». В этом элегантном человеке с темными глазами, с его особым изяществом и шармом, как пружина, была ежесекундно готова развернуться оппозиция пошлости, глупости, банальности. Да и само место службы возле Дворцовой площади в самом центре гигантской страны не могло остаться безнаказанным: только исключительность позволяет оставаться самоценной личностью в виду такого величия. Вот и сейчас я смотрела не столько на моего блистательного знакомца, сколько на Александровский столп за его плечами. Безупречная красота колонны никогда не надоест, сколько ни смотри. И эта фигура наверху… Если бы ангел высоко и гордо поднял голову – мы имели бы еще один прекрасный памятник Победы и торжества Справедливости. Но, патетически взметнув руку, ангел склонил голову над поверженным врагом, и этот глубочайший по мысли и силе памятник несет неизмеримо более глубокую идею, чем торжество…

Я отвела глаза от колонны. Рядом с нетленной красотой площади крашенные масляной краской стены и письменные столы редакции выглядели оскорбительно буднично. Перекинуться парой новостей мы вышли в коридор. Сверху на нас с зазывными улыбками смотрели амуры, но наш настрой был совсем иным. Мой знакомец обрушил на меня каскад блестящих острот, отдающих, однако, желчью. Трудно быть патетичным в центре великого Города: пафос может показаться жалким, но и лиричность – мелкой рядом с Дворцовой площадью. Не потому ли благородно сдержанны ленинградцы? С. Л. противопоставил каменному величию, но еще больше – леденящему душу советскому официозу искрометный юмор, повторю, не без горечи и злости.

– А вы все еще живете в своем ужасном городе? – он сморщился сочувственно. – Ерундовый городишко. Провинция! – Он имел в виду чудовищную казенщину моего родного города – «завода заводов», с его советским официозом, давящим живую мысль. Ни одно живое слово не могло прорваться на его чугунные газетные страницы, а издательство, сугубо опекаемое «органами», прочесывало рукописи на сто рядов. Правда, иные умудрялись ловить рыбку в мутной воде, обкрадывая запрещенных и потому почти никому не известных поэтов и вставляли их находки в свои стихи. Так ведь и их в печать не пускали! Впрочем, журнал, в котором работал мой ленинградский приятель, также отнюдь не блистал свободой мысли.

– Так что же не провинция? – В ответ он посмотрел укоризненно: сама должна понимать! Он, родственник Артура Лурье, приверженец Серебряного века, знал, что такое не провинция. И признавал лишь кулуары.

Мимо прошел красавец с холеной черной бородкой, видимо, сотрудник редакции, взглянул без интереса. К нашему остроумцу постоянно идут потоком какие-то люди, пусть их; печатать ли, решает не он, а вышестоящие товарищи. Пусть себе ходят с бородками и без. Кстати, бородки бывают разные: артистические, славянофильские, просто интеллигентские. Шастают по улицам больших городов и псевдобородачи, бородачи-самозванцы, этих видно сразу. У них шныряющий, суетливый взгляд барахольщиков и фарцовщиков, они суетны и вульгарны.

…Часы на Петропавловке пробили шесть: металлический, но легкий, прозрачный звук растаял в весеннем воздухе. С. Л. вздохнул облегченно. «Ну, вот что, раз уж вы здесь – пойдемте со мной. Хоть поглядите на людей». Здесь собирались шестидесятники. Красавец-режиссер в синем бархатном жилете направо и налево целовал руки. Он был безработным, как многие здесь – оригинальные мысли и решения не требовались стране. Знаменитый Юра Динабург с волосами как дым стоящими надо лбом, нараспев вещал о варварской России, которая на столетия отстала от Европы из-за плохих дорог. Он модулировал гласные, и у него получалось «те-ом-ные» и «ве-эния». Говорили, Юра написал философскую диссертацию, которую не смог понять ни один доктор наук, поэтому защиту отложили на неопределенное время. А пока Юра подрабатывал экскурсоводом в Петропавловке, откуда приводил то и дело хорошеньких провинциалок на элитные вечеринки, и девицы сидели и слушали его не дыша, распахнув красивые глаза. Юра совсем недавно, с началом хрущевской оттепели, вернулся из тюрьмы, отсидев 8 лет за попытку организовать дискуссию о комсомоле. Дискуссия по сигналу из Питера должна была начаться в один и тот же день в разных городах… святая наивность… Теперь Юра, дорвавшись до жизни, пил ее огромными глотками, жадно, страстно, с надрывом.

…Вечеринку украшают толстые цветные свечи, репродукции Модильяни и сложный фотомонтаж, где Юрина фигура, разрезанная по частям, поместилась среди красочных мазков, спичечных этикеток и крашеных отрезков шпагата.

– Чудный заварной крем! – некая подруга режиссера одно за другим жует пирожные; она эффектна с прямыми черными волосами до плеч и длинными алыми ногтями, но очень нервна. Она много пьет и все время пикируется с партнером, который называет ее не женой, а матерью своего ребенка.

Беленькая девушка с даосской цепочкой на шее вертит в руках пилюлю: одна половина ярко-красная, другая белая: заграничный товар, как видно, далеко не безобидный. Девушку называют Лэсси.

Запрокинув голову, обнажив детскую шею, она запивает таблетку водой; окружающие, разумеется, делают вид, что ничего не замечают. Притушили свет и врубили рок. Какие-то молодые люди в «бананах» вышли в круг и заскакали, одинаково мотая головами, приковавшись взглядами к невидимой точке перед собой. Подруга режиссера посреди комнаты вздрагивает плечами в такт музыке, потом становится напротив друга, вызывая на танец, но тот отрицательно мотает головой. Тогда она деланно засмеялась, её смех и движения судорожны. Кругом кричат уже между тем разное невнятное. Но вот раздается:

– Лэсси, Лэсси, Лэсси! Стихи, стихи, стихи!

Лэсси – та юная с цепочкой на шее – выпрямляется на стуле и глухим, без интонаций голосом начинает читать стихи – про гибель миров, мрак и ночь. Потом так же внезапно замолкает.

– Так ты пишешь стихи?

– Вообще-то это случайность. Кому они нужны? Стихов и так – море.

– Но ведь эти – твои.

– Какая разница!

Подруга режиссера обхватывает голову руками и раскачивается на стуле. Ее собственное отчаянье откровенно, шумно и ярко, в отличие от чувств юной поэтессы – у той лицо теперь замкнуто и строго, отчего ее тоска выглядит глубже и неразрешимее.

Хрущевская оттепель впустила воздуха в приоткрытую форточку, но высвободила и подавленные желания, жажду на всю катушку пользоваться жизнью, порой неумело, в ущерб себе и другим. Гедонизм после сталинской всемерной голодухи для многих стал религией, и они спешили пользоваться молодостью, красотой, своим телом и телом других, заграничными путевками. Но и искусством, запрещенными прежде книгами, фильмами, живописью… Узнавались новые заграничные и русские имена писателей и философов, композиторов и художников-авангардистов…

Хозяин стучит ложечкой по бутылке:

– Прошу внимания! Витя сейчас зачитает свое сочинение «Катулл и имманентная самость».

Но философ (разумеется, тоже безработный) сделал только затравку, прочтя пару абзацев статьи; все желающие приглашались к нему на квартиру. Зазвучали имена Кьеркегора, Кафки, Сальвадора Дали… Юра Д. произносил их истово и интимно, будто состоял с каждым в самых бурных отношениях. Философские истины он принимал как дело глубоко личное. Дымный шар Юриной головы качался, пространство вокруг его тщедушной фигуры уплотнялось, завихрялось. Впрочем, иные, кажется, пугались такого накала, и рядом с ним было пустовато. Большинство столпилось у противоположной стены, болтая и смеясь, с бокалами в руках, и имена самых утонченных интеллектуалов Питера и всего мира так и летали в возбужденном воздухе. Спорили азартно, причем важен был не результат, а процесс поиска, игра ума. Читали стихи, свои и своих знакомых, где часто встречалось имя Христа вперемежку с весьма вольными словечками.

Мой знакомец С. Л. сидел в углу с ироничным лицом.

– Помнишь, как мы отплясывали на твоем сорокалетии? – крикнула ему через комнату подруга режиссера и захохотала. Я удивилась, что моему приятелю уже сорок лет. Он казался не то чтобы молодым, а как бы без возраста, как и многие здесь, юные какой-то неопределенной, объединяющей их молодостью, – вечные мальчики, умные, блестящие, эрудированные, оставшиеся – нет, насильственно оставленные – не у дел.

Юра сидел с видом священника, забредшего в чужой приход. Он и дома выглядел так же – в своем полутемном углу, где он все писал и писал свой нескончаемый философский труд. Кибернетика переплеталась в нем с языкознанием, историей искусства и многим прочим. Гражданин мира, Юра витал в веках и тысячелетиях, словно у себя дома.

…Атмосфера вечеринки между тем сгущалась. И вдруг раздался апокалиптический вопль: боль, гнев, отчаянье рвались из стерео-колонок с неудержимой силой. Этот вопль издавала великая певица, молодая американка, умершая от наркотиков. Не пенье, а крик отчаянья; певица покончила самоубийством в 21 год…

Режиссер разговаривал с юной Лэсси – Люсей; его золотистые глаза стали ласково влажными. Люся оставалась невозмутимой, в ее лице чудилась загадочность.

– Коля, отчего ты не спрашиваешь про Вовочку? – через всю комнату закричала режиссеру мать его ребенка. Лицо ее покрылось багровыми пятнами, глаза нездорово блестели; она вытянула руку вперед и бурно крутила ею в воздухе.

– Пойдемте, дорогая, пойдемте, – Юра подошел к ней и, полуобняв за плечи, повел в другую комнату, где было холодно, тихо, темно и на кроватях лежали шубы. Он вел брошенную женщину серьезно и торжественно, как священник, который видит комедию человеческой жизни яснее нас, простых смертных. Через несколько минут он вернулся один.

– Скажите, Юра. Я чего-то явно не понимаю: вот Коля так прекрасно говорит о смерти на кресте, о жертве. Как это совместить… с Вовочкой? – Юра нахмурился, откачнувшись, сердито оглядел меня с головы до ног, но тут же простил мой промах:

– Он бережет себя для больших дел. Гораздо больших, чем семья.

– Христос не гнушался ни блудницей, ни грешником, не то что малым ребенком, – не отступала я.

– Все мы далеки от идеала. А Коля к тому же сложный человек, очень сложный…

Разговоры стихали, все распались по стульям. Кто-то врубил телевизор. На экране возник Рихтер. Даже с экрана он излучал мощь титана, казался пришельцем из будущего. Он плыл над веками и народами – величавая голова, будто уже выточенная из мрамора, на лице ни одного случайного, мимолетного выражения – каждое чувство крупно и выпукло. Царственное лицо, царственные руки с сильными квадратными пальцами; он брал клавиши, как лев добычу, властно и мягко. Страстные звуки Рахманинова наполнили дом. Дом трепетал, хотел оторваться и плыть – лететь над Ленинградом, над Невой…

Я вышла, жадно глотая сырой весенний воздух. Каменные громады домов стояли неподвижные, неизменные и равнодушные ко всему, что кипело в умах и душах. В узком переулке было пустынно. Но из освещенного окна неслось: «Я приехал в мой город, знакомый до слез»…

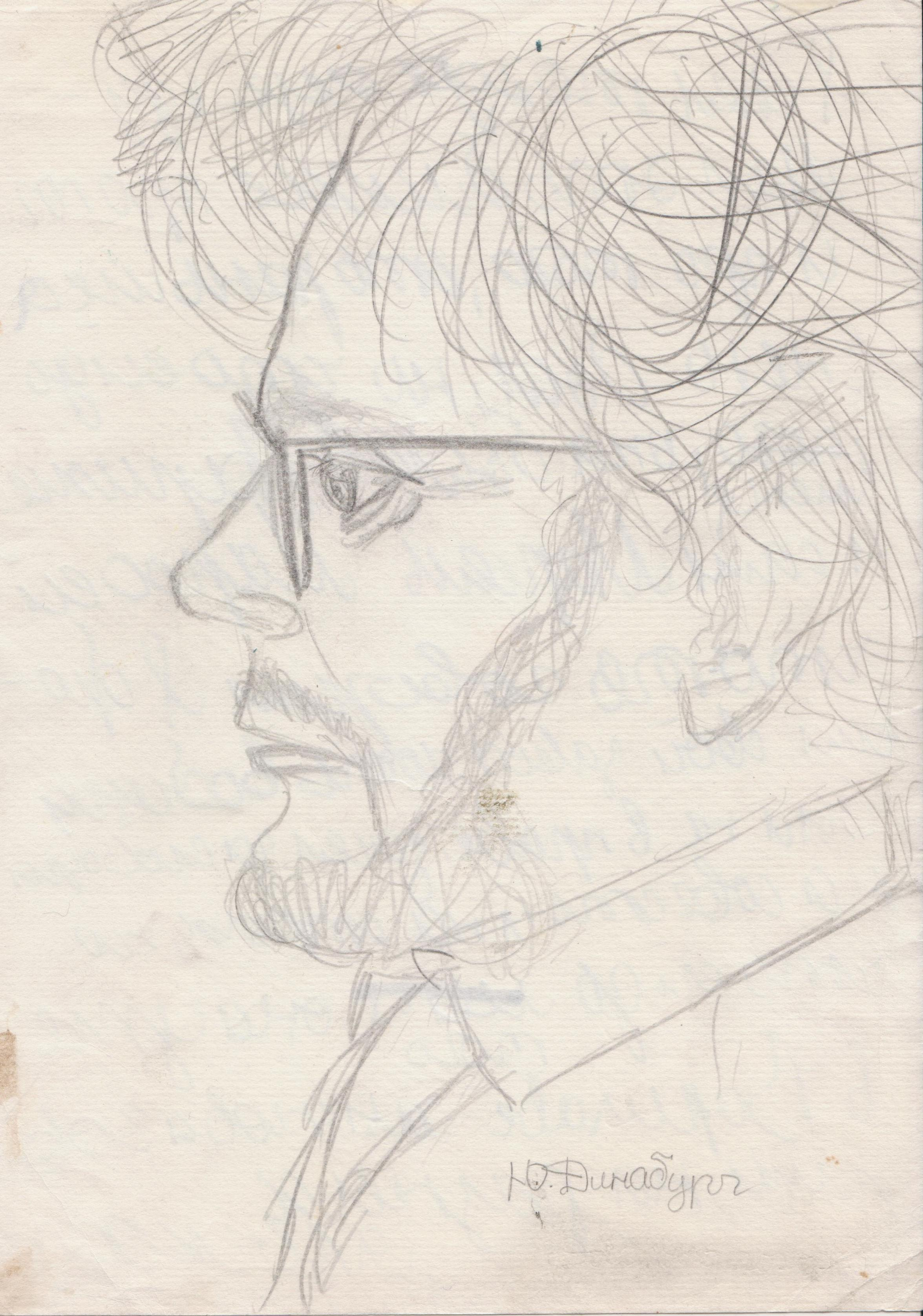

Юра Динабург

С ним меня познакомил Коля Зыков – доморощенный философ, оригинал, разносторонне талантливый человек[1]. Встретилась с Юрой в саду возле памятника Екатерине. Прошли, обнявшись, – ветрено! – под его плащом по Невскому. Под шапкой седеющих волос на бледном лице близко и выпукло сидящие глаза неврастеника и гения. Асимметричный Христос, Христос, не снятый с креста, – вот он кто. Те люди, про которых я мучительно знала, что их нет, не бывает, не может быть, гордясь своим скепсисом, своим умением взглянуть на свою же несбыточную мечту издалека – эти люди существуют в реальности! Об этом свидетельствует встреча с Юрой Динабургом. Внешность Юры Динабурга: пропорционально и изящно сложенный, но невысокий и хилый, лет 37-ми, с нарушенной координацией движений, с нервным тиком – подарками советской тюрьмы.

Я ждала Юру Д. как бога – и всегда при встрече бывала испугана выражением усталости на сером, мятом лице с сероватыми непрозрачными глазами. И тогда я говорила себе: я его выдумала, это все мой неисправимый детский идеализм, от которого я так и не могу освободиться, напрасно напоминая себе о том, что все в этом мире несовершенно и относительно. Но когда я сияю против воли от того, что Юра здесь, со мной, – он отвечает на улыбку всегда бесконечно добрым и милым взглядом, исполненным тонкого ума и глубины. Тогда мною вновь овладевает всегдашняя экзальтация, и я думаю, что не только не обманулась в своих восхищениях, но что этот человек – человек вообще! – еще гораздо больше того, что я жду…

Юрий Динабург. Рис. Насти Щербининой (Самойловой)

Из письма Юре Д.

(Фрагменты)

…Когда Вы говорите – в ответ тысяча мыслей, ассоциаций мгновенно прокручиваются в мозгу, но все они остаются внутри, никак не выражаясь. Надеюсь на невозможное – общение и понимание без слов, хотя так не бывает и не может быть. Но когда я сижу в углу комнаты в наступающей темноте, поверженная волнующими контактами со всем вокруг: с тенью Икара на гравюре, с выступающим в свете лампы углом кровати, повисшими подобно спящим насекомым цветами в вазе; когда руки, волосы, предметы на столе, звуки близкого голоса и звенящего металла вдали – все соединяется как в фокусе в дорогих лицах, меня охватывает экзальтация, я будто лечу в пропасть без дна, со звоном в ушах.

Когда я сижу так, извлекая патетику из обыденности вечера, сижу, опустив голову на руки и лишь изредка поднимая глаза и глядя вокруг, – могу ли я требовать от кого-то полного понимания, понимания того, что происходит со мной, что совершается внутри? Я жду полного понимания, но не хочу подать ни малейшего знака, ни малейшей помощи окружающим. Ни намека… Наоборот. Я всеми силами маскирую свое состояние из какого-то непонятного мне самой целомудрия.

Гипертрофированная боязнь проявления своего «Я», система маскировки – в этом особое острое наслаждение для меня, радость победы над обыденностью через нее же самое. Не с этим ли связаны главные неудачи моей жизни?

Но вот теперь, когда я осознала эту свою особенность и решила ее переломить – что же? Самовыражение мое оказывается неумелым и совершенно меня не устраивает. С «ненастоящими» людьми мне просто. Но настоящих я сразу возвожу в абсолют и требую от них невозможного – полного понимания безо всяких внешних проявлений и подсказок. Эта мысль выражена Достоевским у его героев. Не только Христос, который презирал чернь за ее крики «Яви нам чудо и уверуем», но и вполне земной Митя Карамазов не обнаруживает своего внутреннего мира. (Об этом надо писать специальное исследование). Поведение Мити Карамазова на суде: его засудили по той же схеме, что Христа распяли – он не защищал себя. Не проявлял, не обнаруживал. Проявлять себя вовне – неизбежно огрублять то, что внутри, что невыразимо и что бесконечно сложнее и тоньше любых внешних проявлений.

Юра, Вы изо всех виденных мною в жизни людей всех больше подходите к этой немыслимой грани общения без слов и знаков, это становится очевидным, когда Вы просто и обыденно порой отвечаете на мысль, вслух даже не произнесенную…

Примечания

[1] О Николае Зыкове см. очерк Ольги Щербининой «Шестидесятники» на нашем портале в рубрике «Из недавнего прошлого»: http://russculture.ru/2019/11/12/shestidesjatniki/

© О. Щербинина, 2019

© НП «Русская культура», 2019