Забвение есть высшая сила истории.

В. В. Розанов

Едва ли современный исследователь способен усомниться в философском таланте В. В. Розанова. Критика его идей осталась в прошлом. О Розанове упоминают исключительно в положительном смысле. О нем пишут много и многие, заглушая экзегетическим шумом сотен толковников голос самого Розанова и даже умудряются переложить его оригинальную мысль на язык занудного академизма. Он прочно вошел в русскую философию, став одной из «знаковых» фигур русского религиозно-философского ренессанса. Но вот вопрос о том, к какому философскому направлению принадлежал Розанов, скорее всего, не имеет однозначного ответа. Философские, литературные, а шире, жизненные установки Розанова претерпели существенную эволюцию, что сказалось на противоречивости его взглядов. В строгом смысле «философским» был только первый период его творчества до переезда в Санкт-Петербург, когда был написан трактат «О понимании», «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского», «Место христианство в истории», предпринят перевод «Метафизики» Аристотеля. В Петербурге Розанов начинает сотрудничать с консервативными изданиями и теснее соприкасается со «славянофилами». На исходе века он переходит в газету «Новое время», где полнее всего раскрывается его публицистический дар, а статьи по религиозному и еврейскому вопросу, проблемам семьи и пола приносят ему скандальную известность и растущее материальное благополучие. В начале второго десятилетия XX в. Розанов находит наиболее адекватную форму для выражения своей мысли, публикуя «два короба» «Опавших листьев». Собственно говоря, без «Опавших листьев», «Уединенного», «Мимолетного», «Апокалипсиса нашего времени» не было бы Розанова-философа и Розанова-писателя. Он остался бы оригинальным и популярным журналистом, но не составил бы эпоху в русской мысли. Можно предположить, что значение Розанова в истории русской философии будет только возрастать. Забвение ему не грозит. «Со временем он станет народным и национальным писателем», – пророчествовал С. Б. Джимбинов[1]. Исследователи будут постоянно обнаруживать отзвуки и созвучия розановской мысли философским исканиям разных эпох: от Протагора и Лейбница[2] до постмодернизма, Венедикта Ерофеева[3], диалогической философии[4] и критического переосмысления европейской метафизики[5].

Из философских направлений своего времени Розанов, пожалуй, деятельнее всего примыкал к «новому религиозному сознанию», принимал участие в Религиозно-философских собраниях в Петербурге (1901–1903). Однако это был важный, но все же эпизод его интеллектуальной биографии. Рецепция же и рефлексия славянофильских идей проходит через все его творчество[6]. «Розанов ехал в Петербург с глубокой любовью к памяти ранних славянофилов, с верой в славянофильскую доктрину как целостное воззрение на русский народ и отечественную историю, в надежде и с желанием продолжить их дело», – признает В. А. Фатеев[7]. Розанов обращался к личностям и наследию славянофилов на протяжении всей своей творческой жизни, хотя его отношение к ним менялось и говорить о Розанове как о прямом последователе славянофилов не стоит. По словам А. Н. Николюкина «едва ли справедливо» относить Розанова к «новым славянофилам»[8]. Я. В. Сарычев говорит о раннем («славянофильском») периоде (1880–1890-е гг.) творчества Розанова и о «нарастании “славянофильских” тенденций» в конце 1900-х и в 1910-е гг.[9] В Петербурге Розанов был принят эпигонами славянофильства, группировавшимися вокруг Т. И. Филиппова, но не вписался в их славянофильскую колонию на Петербургской стороне, где поселился сам. Среди петербургских славянофилов он встретил чисто внешнее восприятие славянофильских идей, механическое и подражательное следование славянофильским идеалам. Он испытывал отторжение к ним не только на уровне отношения к наследию «славянофилов старой фазы», которое Розанов предполагал творчески развивать, а не профанировать, как большинство его новых знакомых, но и на уровне морально-личностном, бытовом и даже отчасти физиологическом. Т. И. Филиппов и его окружение были Розанову антипатичны. Причем это была «нелюбовь с первого взгляда», к тому же, вероятно, взаимная. Последующая критика Розановым славянофильства отчасти вызвана и этим личностным моментом. Полемически обрушиваясь на ранних славянофилов, он метил в своих современников, объявивших себя наследниками «московского кружка».

Только знакомство и общение с К. Н. Леонтьевым и Н. Н. Страховым давало Розанову ощущение преемственности со славянофилами. По словам В. А. Фатеева, «благодаря Страхову он как бы вступил в живую связь с русской литературой предшествующих поколений. Очень ценил Розанов и дружбу Страхова с Н. Я. Данилевским»[10]. Из всех славянофилов он подробно останавливался только на А. С. Хомякове и К. Н. Леонтьеве, лишь кратко упоминая других основателей и последователей этого учения. Сравнивал А. С. Хомякова, К. Н. Леонтьева и В. С. Соловьева. Причем сравнение всегда выходило не в пользу А. С. Хомякова. В. С. Соловьева Розанов ставил «выше» А. С. Хомякова, но «ниже» К. Н. Леонтьева. В иерархии розановских предпочтений К. Н. Леонтьев всегда занимал высшую позицию. При этом Розанов трактовал славянофильство «расширительно, как течение русской мысли, объединявшее сторонников идеи самобытности отечественной культуры»[11]. Он относил к славянофилам всех, кто радел за укрепление России, чем объясняется столь большой диапазон его славянофильских персонификаций: от Е. А. Баратынского до П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова. Он умудрялся зачислить в славянофилы и Екатерину II, и М. Н. Каткова.

В ранних работах Розанова заметно в целом комплиментарное отношение к славянофилам. В них еще присутствует описательность и даже стремление к популяризации славянофильских идей. Так, кратко излагая взгляды И. В. Киреевского, он указывал на его «правильную точку зрения» на современные европейские философские учения. Отмечал, что в русском народе И. В. Киреевский «усмотрел, что сплетению понятий дается лишь второе место, последующее значение, главное же внимание обращено на целостный дух размышляющего, его правильное состояние»[12]. А. С. Хомяков же «выяснил впервые особенности восточного церковного сложения сравнительно с двумя западными. Сущность церкви – это любовь, это согласие; и, следовательно, естественная внешняя ее форма – соборность»[13]. Значение лидера славянофилов состояло в том, что он «покачнул все русское сознание в сторону народности, земли, в сторону бóльшего внимания к своей истории и нашей Церкви»[14]. К. С. Аксаков, по словам Розанова, «дает объединение структуры русской истории <…> Начало общинное столь же постоянно и также повсюдно проникает русскую историю, как родовое – западноевропейскую; вот главное открытие, которое делает К. Аксаков»[15]. Некоторых славянофилов (П. В. Киреевского, И. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, Ф. И. Тютчева, Н. П. Гилярова-Платонова) он лишь упоминает, не считая нужным полнее высказать их взгляды.

В интерпретации Розанова заслуги славянофилов выглядят довольно скромно. Особенно это заметно в отношении Н. Я. Данилевского, который «собственно к славянофильству ничего не прибавил»[16]. В книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» «выражена еще не вся доктрина и даже не самая ее ценная часть»[17]. Своей теорией культурно-исторических типов в славянофильстве он «образовал внешнюю скорлупу – и только»[18], «его роль была формально-классификаторская»[19]. Розанов вспоминал о Н. Я. Данилевском в связи с критикой дарвинизма, записывая его в свои союзники. Именно с выражения сочувствия антидарвинизму Н. Я. Данилевского завязалась переписка Розанова с Н. Н. Страховым[20].

Впрочем, сопоставляя Н. Я. Данилевского с К. Н. Леонтьевым, он признавал, что они оба не внесли ничего принципиально нового в славянофильство, а лишь развили те идеи, которые уже были заложены их предшественниками. Именно поэтому концепции Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева имеют «внешний», «формальный» характер. Однако благодаря той обработке славянофильства, которую предприняли Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев, оно «получило смысл универсальный», вышло за «пределы национальной значительности». Изначальное славянофильство отдавало провинциализмом. Не случайно Розанов видел «пафос» славянофильства в «уездности». Учение ранних славянофилов – «это наше домашнее дело, наше сознание о себе, и оно не имеет общечеловеческого интереса»[21]. В обработке Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева славянофильство становится «высокой публицистикой», даже «философией истории», хотя и понимаемой «внешним образом». Он ставит Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева в ряд с такими мыслителями, как Н. Макиавелли, Ш. Л. Монтескье, Ж. Боден, Эд. Берк, П. Ж. Прудон. Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев дают развитие славянофильской теории, делают ее «органической». «В том и заключается сила славянофильства, – писал Розанов, – что будучи идеей немногих избранных умов и имея против себя всю огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло и очищало его»[22]. Жизненная сила славянофильства проявляется и в практической направленности самого учения. Славянофильство не ограничивается теорией, а предлагает свой образ жизни, который не может быть исчерпывающим образом верифицирован в текстах. «Славянофильство не есть только истина выражаемая, но и некоторое нравственное требование; это – не только доктрина, но и некоторый принцип жизни, закон и норма наших суждений и практических требований»[23].

Главное же у славянофилов не критика европейской философии и не романтизация русской старины или народного быта, а идея новой цивилизации. Розанов полагает, что полное всего эта идея воплотилась в К. Н. Леонтьеве, причем не столько в его учении, сколько в его личности. По словам Розанова, «он был первый и единственный не только чаятель (как все славянофилы), но и до известной степени уже и носитель новой культуры; единственный гражданин мечтаемого отчества»[24]. Этим во многом объясняется то высокое значение, которое Розанов придавал личности и творчеству К. Н. Леонтьева.

В одном из своих лучших очерков о К. Н. Леонтьеве, «Неузнанный феномен», Розанов называл его «великим умом и великим темпераментом»[25], причем, далеко не всегда отдавая предпочтение уму К. Н. Леонтьева перед его темпераментом. В мировоззрении К. Н. Леонтьева он выделял три элемента: натурализм, эстетику и религиозность. К. Н. Леонтьев («Сулейман в куколе», по выражению Розанова) мучительно старался подчинить в себе и в своих «сумрачных теориях» все начала религии, но это ему не удалось. Эстетическое начало всегда преобладало у К. Н. Леонтьева, стремящегося сохранить, удержать зыбкую красоту мира, признававшего «антисмертность красоты». Не случайно Розанов называл К. Н. Леонтьева «гибким адвокатом прекрасного». По словам Розанова, «мир художественных законов и идей он распространил на историю»[26]. Он солидаризировался со своим эпистолярным собеседником, что «красота, будучи критерием жизни, должна стать основой для преобразования истории»[27]. Красота у К. Н. Леонтьева и для К. Н. Леонтьева пересиливала веру. Этим объясняется и «почти языческое забвение» им церковных обетований и «чрезмерное преобладание в нем отрицания над утверждением»[28], отмечаемое Розановым. Отрицание сказалось, в частности, в том, что К. Н. Леонтьев проклинал и презирал Европу (европейскую цивилизацию XIX в.); он был «борец против XIX в.». Трагизм жизни К. Н. Леонтьева, полагал Розанов, состоял в том, что он родился не в свое время и растратил свой эстетический темперамент на бесплодную борьбу. Самым ценным в К. Н. Леонтьеве для Розанова оставалось то, что он «был собственно певцом и философом “Древа Жизни”»[29]. В К. Н. Леонтьеве он видел «именно мировой оттенок», а не «уездный», как у славянофилов. Славянофилы только «тлели», К. Н. Леонтьев же «горел». Учение и фигура К. Н. Леонтьева «шире» славянофильства, он «превосходит» славянофильство. Сопоставляя К. Н. Леонтьева с Ф. Ницше, Розанов не был склонен считать леонтьевский эротизм аморальным и даже греховным. Собственно говоря, антихристианские идеи самого Розанова во многом идут от К. Н. Леонтьева[30].

Иное отношение высказывал Розанов к А. С. Хомякову. Оно не было столь однозначным и даже позитивным. Если К. Н. Леонтьева Розанов воспринимал как часть своей биографии[31], то А. С. Хомяков оставался для него только библиографией. Тема «Розанов и Хомяков» не нова. Она нашла отражение в статьях С. Б. Джибинова и А. В. Ломоносова[32]. Критика А. С. Хомякова и в целом славянофильства достигает у Розанова апогея в пору Религиозно-философских собраний и их запрещения. А. С. Хомяков и ранее славянофильство становятся для него символом традиционного православия, церковности. Это и понятно, славянофилы в религиозном отношении – традиционалисты, в то время как Розанов – религиозный модернист. В А. С. Хомякове, полагал Розанов, «была большая историческая нужда» своего времени, но «выполнив какую-то специальную миссию, он присоединился к великим книжным сокровищам русским, но не вошел живою частицею души в живую русскую жизнь»[33].

«Хомяков нам не кажется “богословом”», – писал Розанов[34], но в то же время больше всего он рассуждал о богословских взглядах лидера славянофильского кружка. Мировоззрение А. С. Хомякова можно выразить одной фразой: Бог есть любовь, любовь есть принцип русской жизни. Однако Розанов существенно ограничивал этот хомяковский принцип любви. «У Хомякова же, – отмечал он, – видна безмерная любовь, безмерный восторг к русскому чувству Бога, к русскому чувству веры, и для него это важнее текста и непререкаемее Аристотеля»[35]. Согласно Розанову, проповедь христианской любви у А. С. Хомякова «умещалась <…> с умственной назойливостью, ворчливостью, невысоким самолюбием, с полемическим духом и жадностью не только переспорить другого, но и отличиться в споре. Литературно он был очень неприятен и вовсе не красив»[36]. В таком изложении «любовь» А. С. Хомякова уже трудно сопоставить с христианским чувством Бога. Розанов намеренно принижал значение А. С. Хомякова и «сужал» его взгляды, чтобы показать ложность его мнения о католицизме и протестантизме.

В этом контексте сомнительно выглядят и «похвалы» Розанова. «Хомяков же гениально объяснял простую русскую жизнь. <…> Хомяков весь был погружен в стихию русской действительности, и других тем он не знал. <…> Хомяков русскую действительность объяснял в духе и смысле этой самой действительности, сводя работу мысли именно только к прояснению, к выведению в свет логического сознания, к формулам словесным»[37]. Славянофильство, полагал Розанов, оказалось бесплодным и в философском и в практическом смысле. «Прекрасные и благородные мысли славянофилов суть именно то благородство, из которого ничего не выходит»[38]. Славянофилы оказались не способны на настоящее мышление; это были романтические грезы о русском народе и русской истории, из которых не могло на деле выйти никакого толка. «Великая ошибка славянофилов <…> заключалась в том, что они видели ум только в себе и сердце только в себе, отрицая ум и сердце у других и в другом. Грех их – в малодушии. Они были именно малодушны о Русской Истории твердя, но отвлеченно, о ней, что она “святая”. <…> Мысль славянофильства оказалась не только бессильна, но и узка и даже холодна», – выносил свой приговор Розанов[39].

Узость провинциального мышления А. С. Хомякова и всего славянофильства не позволяла ему оценить вселенскую истину христианства и приводила к поверхностной оценке католицизма и протестантизма. В критике А. С. Хомяковым западного христианства, для Розанова, нет православия, а одно лишь остроумие и диалектика. Вся богословская самостоятельность А. С. Хомякова проистекает от «неприятной гордости и самонадеянности». Розанов пишет о А. С. Хомякове в таких выражениях, как «гнусно-ханжеский тон», «наивные рассуждения», указывает на его «“армянский” метод рассуждения», помещает в скобках внутри цитат из А. С. Хомякова придирчивые до ехидства комментарии. Ограниченность А. С. Хомякова, полагает Розанов, сказывается и в его верности православию. Сам же Розанов судит и оценивает православие по мерке «нового религиозного сознания», видя в нем коснение форм, неспособность к развитию и отклику на нужды жизни, отсутствие свободы. Западное же христианство выступает для него выразителем этого принципа религиозной свободы: «Католицизм знал (и знает) безграничную свободу. <…> католицизм творит гениально и свободно»[40]. Религиозная свобода достигает своего максимума в протестантизме, который Розанов истолковывает в духе экзистенциализма, отмечая чувство одиночества, заброшенности, оставленности человека в мире. В протестантизме религия «очеловечилась», поскольку каждый человек сам правит в делах веры, а потому каждый – прав. Розанов старается не замечать или намеренно умалчивает о том, что в западном религиозном сознании субъективизм вытесняет свободу и нивелирует саму веру, поскольку «очеловечивание» на деле оказывается десакрализацией веры.

Казалось бы, Розанов должен был чтить славянофилов за их семейственность и жертвенность (смерть А. С. Хомякова) или хотя бы ругать за последовательное воплощение в жизни идеала девственности (К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, О. Ф. Миллер), но ничего этого нет. Он проходит мимо славянофилов. Гипертрофированная рефлексия Розанова, отшелушивающая от его души импрессионистические листья, не распространяется на его эпоху. Она эгоцентрична и упускает из виду, то что лежит окрест. Он, кажется, не замечает, что живет в мире блудливого третьезаветного христианства и эротических радений Мережковских. Сетует на то, что православие так мало уклонялось в ересь, полагая, что еретические умствования проникают в «сущность религии». Он не принимает полноту раскрытия христианства в православии, которая делает невозможными и ненужными еретические нестроения. Приземляя и субъективируя веру, он не воспринимает и не понимает трансцендентность Абсолюта, мистическую действительность веры и торжествующую реальность благодати. «Жить в Боге» означало для Розанова с головой окунуться в повседневность, умиляться в теплоте домашнего быта, а не изумляться божественной силе и в исступлении преодолевать чувственную природу. Как и большинство его единомышленников-богоискателей он видел в христианстве безрадостный дуалистический аскетизм[41].

Весь свой критический дар Розанов направляет против хомяковской проповеди христианской любви и доходит того, что отказывает в любви к людям самому А. С. Хомякову. Здесь он уже «переходит на личности». А. С. Хомяков для него индивидуалист, гордый и заносчивый ум, высокомерный характер, которому не хватало простоты, смирения и… любви к другим людям. А. С. Хомяков – «журналист и обыкновенный помещик», а не «отец церкви», «только мыслитель и публицист, это всегда недостаточно, когда нам предстоит говорить о людях или об их истории»[42]. Даже казалось бы положительные отзывы о славянофилах в устах Розанова звучали уничижительно. «В своем “я хочу” славянофильство, – писал он, – есть личное или массовое движение к приобретению мировой роли, мирового значения России и славянству»[43]. Он уже не вспоминает о «новой цивилизации», чаемой славянофилами, а лишь отмечает узость и ограниченность их мировоззрения, озабоченного Россией и соблазнившегося властными притязаниями в духе бисмаркизма. Более того, Розанов не правомерно намекает на идеализацию славянофилами русской истории и действительности, раскритикованной и осмеянной еще их современниками. В них не было ничего народного, у них «нет общерусского чувства, нет трудовой и нравственной солидарности с народом»[44]. Розанов говорит о «московско-аристократическом кружке славянофильства». Славянофилы «были слишком умны» и европейски образованы, чтобы сблизиться с народом; это люди «комнатного характера». Он отказывает славянофилам в чувстве народности. Речи и умонастроения славянофилов фальшивы, они наполнены барскими фантазиями о народе и декоративными лозунгами, за которыми не следует дело. Новый же этап русской культуры должен стать этапом дела. Славянофильская программа устарела и сдана в архив, т. е. отдана на откуп истории с ее силой забвения.

Он отказывает «христианской любви» А. С. Хомякова во вселенском чувстве, а, значит, в самой возможности быть любовью христианской. Надо заметить, что отношение к славянофильству у Розанова тесно связано с его восприятием христианства[45]. Так, разрыв со славянофилами в конце 1890-х гг. совпал с отходом от христианства и сближением с декадентами. В. С. Соловьев не даром назвал его «Иудушкой». Так, рассуждая о «христианской любви» А. С. Хомякова, он называет ее «органическим теплом, вырабатывающимся в теле человеческом, в массе человеческой, в душе человеческой»[46], а затем продолжает: «…органическая связность частей <…> Это – родственное начало, а не космополитическое»[47]. Славянофилы достойны лишь «теплой памяти», т. е. органической и ограниченной памяти человеческой. Славянофилы – частный случай в русской истории, почти случайность в философии.

Отношение к славянофилам Розанова вновь меняется около 1910 г. В пору мировой войны начинают приобретать черты реальности панславистские иллюзии. Впрочем, война вскоре окончательно похоронила славянофильские мечтания, обесценила их слова и упразднила их думы. Возвращение к славянофильству следовало (и было отчасти следствием) за наметившимся ранее разрывом с декадентами. В одном из очерков 1914 г. с характерным подзаголовком «Поминки по славянофилам» он рисует в целом положительный образ славянофильства как историко-культурного и философского явления. Здесь он вновь вспоминает о славянофильском идеале новой цивилизации, потребность в котором становится еще более актуальной на фоне разразившееся мировой бойни. «Славянофилы, – писал Розанов, – действительно учили, что Россия содержит в себе зерно самостоятельного и другого развития, чем по пути какого прошла Европа. И покоится это на двух фактах: другая церковь, другая история. Вся западная политическая история представляет собою насилие сильного над слабым <…> А у нас? Власть у нас есть скорее бремя и долг. <…> Власть есть что-то тяжелое, от несения чего мирное население положительно отказывается. <…> Вся русская история есть тихая, безбурная; все русское состояние – мирное, безбурное. Русские люди – тихие. В хороших случаях и благоприятной обстановке они неодолимо вырастают в ласковых, приветливых, добрых людей»[48]. Розанов не вспоминает о принципе любви и не называет соборность (единство во множестве основанное на свободе и любви). В его интерпретации славянофильский идеал, скорее, может быть сопоставлен с образом жизни народов-домостроителей, о которых писал в «Семирамиде» А. С. Хомяков, с акцентом на социальную справедливость. Все это меняет масштаб восприятия славянофильства, делает его мировым явлением. «Славянофилы, – продолжал Розанов, – не только кротким взглядов отметили кроткие черты русской истории <…> Они дали не только объяснение, но и дали идеал. <…> Славянофилы, отклоняясь от неразрешимой проблемы о “конечном смысле человеческой жизни”, которая в руках Промысла и Судьбы, – дали ближайшую и широчайшую концепцию, в сущности, целой цивилизации, как непременно мирной, без “обиды” и притеснения, без угнетения и в полном мире. <…> Как хотите, а идеал хорош, широк»[49]. Розанов даже готов признать за славянофильством созидательный характер в противоположность интеллигентскому нигилизму. Славянофильство – «дело царей и мудрецов».

Еще в студенческие годы Розанов был «стипендиатом им. Хомякова», тогда же увлекся сочинениями московского славянофила и мечтал об издании собрания их сочинений[50]. Однако в текстах Розанова славянофильские идеи отражены слабо, а порой и искаженно. Создается впечатление, что то славянофильство, которое он любил, он не знал, а которое знал (в Петербурге) – не любил. Изучать славянофильство по работам Розанова не возможно. Его изложение слишком фрагментарно и субъективно. Даже положительные отклики на славянофилов отличает, скорее, сочувствие, чем знание. Не без горечи Розанов признавал: «Идеи славянофилов подвергались и плутовской эксплуатации; с ними хищничали, больше – с ними грабили, убивали (жестокие черты политики). Но они же, славянофильские идеи, бросили в пыль идеальной борьбы, идеальной жизни – других. Тут чередовались многие: Игнатьев один, Игнатьев другой, Скворцов, Победоносцев, Рачинский, но и Тютчев, И. С. Аксаков, Страхов и Данилевский»[51]. Самого Розанова, конечно, следует отнести ко второй части приводимого им списка. Он не повторял, а творчески развивал идеи и интуиции славянофилов. Сделать это было тем проще, что славянофильство было лишено догматизма. Никто из родоначальников этого направления русской мысли не оставил законченного изложения славянофильского учения. Те же, кто на исходе XIX в. предпринял попытку сформулировать славянофильскую доктрину, были чужды Розанову.

В своем творчестве Розанов воплотил две главные славянофильские идеи: самостоятельного мышления и «цельной личности». Полемизируя с западниками, славянофилы настаивали на том, что невозможно постоянно жить чужим умом; можно либо мыслить самому, либо не мыслить вовсе. Это архе всего славянофильства. Самобытное русское любомудрие, провозглашаемое славянофилами, должно было стать первым опытом самостоятельного русского мышления. Розанова можно упрекать в беспринципности, противоречивости, непоследовательности и других интеллектуальных грехах, но только не в заурядности и вторичности его мысли. Принцип «цельной личности» остался, как и многое у славянофилов, лишь в набросках и замыслах, он не был развит до полноценной концепции. По мысли А. С. Хомякова и И. В. Киреевского «цельная личность» представляла собой тот тип субъективности, который сложился на основе восточного христианства. В отличие от западно-христианской традиции он не приводил к подавлению разумом веры, а предполагал их взаимодействие в деле познания («верующий разум»), «живого знания». Согласно И. В. Киреевскому, «сущность этой интуиции заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разу и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное и справедливое, и удивительное, и желанное, и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной неделимости»[52]. «Цельная личность» была альтернативой трансцентентальному субъекту нововременной философии и означала иерархическое единство человеческих способностей, связывающих человека с миром. И. В. Киреевский не случайно употреблял здесь музыкальную метафору, говоря о гармонично звучащих струнах души. Чем большими (и разными) нитями человек связан с миром, тем в большей степени этот мир доступен нашему познанию. В отличие от мира как представления, как проекции нашего сознания и, соответственно, познания лишь того, что мы сами в него вложили, учение о «цельной личности» возвращает нас к пониманию познания как трансцендирования, т. е. выходу к реальности, к бытию. Учение о «цельной личности» – это одна из версий русского онтологизма. Вера – способ коммуникации человека с Абсолютом. Абсолют доступен человеку посредством веры, раскрывается только в вере, значит, вера и есть присущая человеку способность к транcцендированию, преодолению своей субъективности. В процессе познания, в союзе с чувствами, волей и разумом вера способна обеспечить постижение бытия самого предмета, а, значит, и познание самой истины как того, что есть на самом деле. Вера удостоверяет реальность предмета. Лирический герой интимной прозы Розанов как раз и является такой «цельной личностью», не только мыслящей, но и чувствующей, верующей, сомневающейся, сопереживающей, смеющейся и плачущей, которой мир раскрывается в своей истине (таким, каков он есть на самом деле). «Цельная личность» не иррациональна, а дополнено рациональна. Тексты Розанова с трудом поддаются рациональному истолкованию. Они вполне здравосмысленны, но не благоразумны. Как заметил А. А. Корольков, «Розанов противостоял рационализму и проблематикой, и стилистикой, и методологией»[53]. Из славянофильских интуиций «живого знания» вылупились не только розановские «эмбрионы», но и ранний трактат о «Понимании»[54]. Остальные славянофильские приобретения Розанова носят частный характер. Укажем лишь некоторые из них. Концепты «стиль культуры» и «тип культуры» отсылают, соответственно, к учениям К. Н. Леонтьева и Н. Я. Данилевского. Славянофильские корни имеет идея «духовного служения» (в учении о личности как органе сознания) и признание религии в качестве основы культурной деятельности. Славянофильская подкладка розановской мысли не всегда лежит на поверхности, не всегда он и сам готов ее признать.

Розанов существенно меняет ландшафт русской философии, расширяет стилистические и выразительные возможности русской мысли. Нередко упоминают о литературоцентризме русской философии, но только Розанов создал у нас жанр экфрастической философии[55]. А. А. Грякалов не случайно назвал Розанова философом письма[56]. «Гений тот, кто создает собственный смысловой и языковой космос – Розанов утверждает свое неповторимое письмо. И через вслушивание, всматривание, через “философствование ощупью” дает возможность рождаться мысли»[57]. После Розанова русская мысль стала другой, даже академическая философия вынуждена оглядываться на розановское нашептывание истины. Влияние Розанова тем поразительнее, что возвращение его текстов началось четверть века назад, но даже этих запамятных времен оказалось достаточно, чтобы вывести русскою философию из оцепенения идеологических форм и формул, продемонстрировать вторичность философской моды и самодовольного начетничества любых заимствований. В отличие от большинства философов, пересказ мысли Розанова мало что дает для понимания его философии. Здесь уместнее неподражаемые эмфатические очерки К. Г. Исупова[58] или вдумчивое развертывание розановской мысли В. В. Бибихиным[59]. Мыслить как Розанов, мыслить вслед за Розановым невозможно. Значение Розанова состоит в том, что он (до сих пор) живет не только в стихии русского умозрения, но и национального творчества.

Примечания

Впервые опубликовано: Малинов А. В. «Теплая память»: В. В. Розанов и славянофилы // Жизнь и письмо: сборник статей: к 70-летию А. А. Грякалова. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. С. 45–60.

[1] Джимбинов С. Б. Мировоззрение Розанова в контексте русской философии // Наследие В. В. Розанов и современность: Материалы Международной научной конференции / [сост. А. Н. Николюкин]. М.: РОССПЭН, 2009. С. 391.

[2] Резвых Т. Н. Лейбницевские мотивы у раннего Розанова // Христианское чтение. 2015. № 3. С. 183–198.

[3] Пигров К. С. Одиночество Василия Розанова: вечное и плодоносное // Вестник СПбГУКИ. 2012. № 3. С. 158.

[4] Грякалов А.А. Образ человека в философии В. В. Розанова // Начала. 1992. № 3. С. 66–75.

[5] Грякалов А. А. Понимание и неопределенность (Опыт В. В. Розанова) // EINAI: Проблемы философии и теологии. 2016. Т. 5. № 1–2 (9–10). С. 80–106.

[6] Скороходова С. И. Философский диалог «чистых славянофилов» и В. В. Розанова (некоторые аспекты) // Философия и культура. 2015. № 6. C. 875–882.

[7] Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. Изд. 2-е, испр., и доп. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. С. 185.

[8] Николюкин А. Н. Розанов. М.: Мол. гвардия, 2011. С. 269.

[9] Сарычев Я. В. «Совсем другая тема, другое направление, другая литература»: творческие искания В. В. Розанова 1910-х гг. // Вестник РУДН. Серия Литературоведение. Журналистика. 2003–2004. № 7–8. С. 50.

[10] Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. С. 137.

[11] Фатеев В. А. Розанов и славянофильство // Василий Васильевич Розанов / под ред. А. Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2012. С. 117. Фатеев В. А. Розанов и славянофильство // Наследие В. В. Розанов и современность: Материалы Международной научной конференции / [сост. А. Н. Николюкин]. М.: РОССПЭН, 2009. 639 с. С. 51.

[12] Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства // Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб.: Азбука, 2001. С. 132.

[13] Там же. С. 133.

[14] Розанов В. В. Собрание сочинений. Около церковных стен / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. С. 419–420.

[15] Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства. С. 134–135.

[16] Там же. С. 137.

[17] Там же. С. 128.

[18] Там же. С. 136–137.

[19] Там же. С. 139.

[20] Воронцова Т.В. Розанов и полемика о «Дарвинизме» Н. Я. Данилевского // Наследие В. В. Розанов и современность: Материалы Международной научной конференции / [сост. А. Н. Николюкин]. М.: РОССПЭН, 2009. С. 462–466.

[21] Там же. С. 144.

[22] Розанов В. В. Европейская культура и наше к ней отношение // Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 116.

[23] Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства. С. 140.

[24] Там же. С. 141–142.

[25] Розанов В. В. Неузнанный феномен // Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 160.

[26] Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства. С. 141.

[27] Мильчарек М. «Разорванный человек». Василий Розанов о красоте в природе и ее смысле // Вече. 2016. Вып. 27. Ч. 2. С. 281.

[28] Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства. С. 151.

[29] Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях / Под. общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. С. 656.

[30] Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. С. 156.

[31] См.: Осьмачко С. Г. К. Н. Леонтьев и В. В. Розанов // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 2. Т. I (Гуманитарные науки). С. 33–43; Milczarek M. Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. S. 65–72.

[32] Ломоносов А. В. В. В. Розанов об А. С. Хомякове // А. C. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. ст. по материалам междунар. науч. конф., состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в г. Москве в Литературном ин-те им. А. М. Горького. Т. 1 / Отв. ред. Б. Н. Тарасов. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 286–291; Джимбинов С. Б. В. В. Розанов и А. С. Хомяков // А. C. Хомяков — мыслитель, поэт, публицист: Сб. ст. по материалам междунар. науч. конф., состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в г. Москве в литературном ин-те им. А. М. Горького. Т. 1 / Отв. ред. Б. Н. Тарасов. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 292–296.

[33] Розанов В. В. Собрание сочинений. Около церковных стен. С. 419.

[34] Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. С. 461.

[35] Там же. С. 461.

[36] Там же. С. 463.

[37] Там же. С. 457.

[38] Розанов В. В. Собрание сочинений. Последние листья / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2000. С. 298.

[39] Там же. С. 299.

[40] Розанов В. В. Собрание сочинений. Около церковных стен. С. 425.

[41] См.: Шелковая Н. В. Встречи с В. Розановым. Сущность христианства // Философский полилог. 2017. № 1. С. 182–194.

[42] Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. С. 10.

[43] Там же. С. 457–458.

[44] Розанов В. В. Собрание сочинений. Около церковных стен. С. 430.

[45] Фатеев В. А. Розанов и славянофильство // Василий Васильевич Розанов. С. 118.

[46] Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. С. 464.

[47] Там же. С. 465.

[48] Розанов В. В. Собрание сочинений. Последние листья. С. 272.

[49] Там же. С. 273.

[50] Розанов В. В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло… / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1997. С. 419.

[51] Розанов В. В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. С. 466.

[52] Киреевский И. В. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1979. С. 334.

[53] Корольков А. А. Уроки В. В. Розанова в поисках религиозного самоопределения интеллигенции // Христианское чтение. 2014. № 5. С. 217–225.

[54] Семенюк А. П. Соотношение понятий «живое знание» и «понимание» в гносеологических учениях русских философов XIX – начала ХХ в. // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 315. С. 55–58.

[55] Серкова В. А. «О понимании» В. В. Розанова // Мысль. Журнал Петербургского философского общества. 2013. Вып. 14. С. 58–66.

[56] Грякалов А. А. Письмо и субъективность: опыт В. В. Розанова // Мысль. Журнал Петербургского философского общества. Вып. 14. СПб., 2013. С. 22, 24.

[57] Грякалов А. А. Василий Розанов. СПб.: Наука, 2017. С. 13.

[58] Исупов К. Г. А. Герцен глазами Серебряного века (casus В. Розанова) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Т. 13. № 3. С. 136–144; Исупов К.Г. Самоузнавание: В. Розанов читает Герцена // Universum: Вестник Герценовского университета. 2012. № 3. С. 212–217.

[59] Бибихин В. В. К метафизике Другого // Начала. 1992. № 3. С. 53–65; Бибихин В. В. Другое начало. СПб., 2003. – 435 с.; Бибихин В. В. Время читать Розанова // Бибихин В. В. Слово и событие. Писатель и литература. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. С. 216–228.

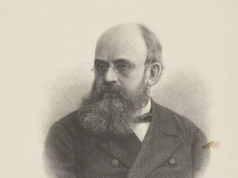

В заставке использован портрет Василия Розанова работы Льва Бакста, 1901, Третьяковская галерея, Москва

© Алексей Малинов, 2024

© НП «Русская культура», 2024