Марко Саббатини – профессор Пизанского университета (Италия) –, преподает русскую литературу и язык. Ведёт исследования в области русской литературы ХХ века, русско-итальянских литературных связей, истории советской культуры, в частности неофициальной поэзии и самиздата. На эту последнюю тему опубликовал ряд работ, посвящённых второй литературной действительности Ленинграда. Aвтор переводов русских современных поэтов (В. Кривулин, С. Стратановский, Е. Шварц, О. Охапкин, Б. Херсонский, Д. Пригов, и др.). Пишет также о литературных отношениях между Италией и Россией (Вячеслав Иванов в итальянских переводах; Анна Ахматова в Италии; итальянские встречи Виктора Некрасова). Лауреат международной премии «Альпи Апуане» за перевод и составление сборника стихотворений Виктора Кривулина «Концерт по заявкам» (V. Krivulin, Concerto a richiesta e altre poesie, Firenze, 2016). Живёт в Италии (Helvia Recina), в родном краю Леопарди.

Марко Саббатини – профессор Пизанского университета (Италия) –, преподает русскую литературу и язык. Ведёт исследования в области русской литературы ХХ века, русско-итальянских литературных связей, истории советской культуры, в частности неофициальной поэзии и самиздата. На эту последнюю тему опубликовал ряд работ, посвящённых второй литературной действительности Ленинграда. Aвтор переводов русских современных поэтов (В. Кривулин, С. Стратановский, Е. Шварц, О. Охапкин, Б. Херсонский, Д. Пригов, и др.). Пишет также о литературных отношениях между Италией и Россией (Вячеслав Иванов в итальянских переводах; Анна Ахматова в Италии; итальянские встречи Виктора Некрасова). Лауреат международной премии «Альпи Апуане» за перевод и составление сборника стихотворений Виктора Кривулина «Концерт по заявкам» (V. Krivulin, Concerto a richiesta e altre poesie, Firenze, 2016). Живёт в Италии (Helvia Recina), в родном краю Леопарди.

Татьяна Викторова — российский и французский литературовед, журналист, переводчица. Специалист по истории культуры русской эмиграции, Окончила Тюменский государственный университет. В 1999 году защитила в Московском государственном университете докторскую диссертацию по возрождению жанра средневековой мистерии в XX веке в европейской литературе. В 2000 году переехала во Францию. Тогда же стала секретарём редакции журнала «Вестника РХД». В 2001—2003 годы преподавала в Высшей школе гуманитарных наук в Лионе. С 2004 доцент по сравнительному литературоведению в Страсбургском университете. В 2016 году после кончины Никиты Струве стала главным редактором «Вестника РХД». Автор книги «Анна Ахматова: Реквием по Европе» (Anna Akhmatova: Requiem pour l’Europe». Infolio, 2010).

Татьяна Викторова — российский и французский литературовед, журналист, переводчица. Специалист по истории культуры русской эмиграции, Окончила Тюменский государственный университет. В 1999 году защитила в Московском государственном университете докторскую диссертацию по возрождению жанра средневековой мистерии в XX веке в европейской литературе. В 2000 году переехала во Францию. Тогда же стала секретарём редакции журнала «Вестника РХД». В 2001—2003 годы преподавала в Высшей школе гуманитарных наук в Лионе. С 2004 доцент по сравнительному литературоведению в Страсбургском университете. В 2016 году после кончины Никиты Струве стала главным редактором «Вестника РХД». Автор книги «Анна Ахматова: Реквием по Европе» (Anna Akhmatova: Requiem pour l’Europe». Infolio, 2010).

Антология вышла в свет в апреле 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ

гений в эпоху гонений,

тихо шепчет слова, сшивая

рваную речь,

уповая

на то, что тонкая нить

стянет память камней, растений

и – если теплом наживить –

ткань человеческих теней .[1]

Эти строки написаны петербургским поэтом Валерием Кисловым в начале нового столетия – начавшегося в российской «смутной» истории относительно спокойно, однако по прежнему требующего от поэта бдительности, дара слова, памяти и, быть может, более всего – любви.

Задача этой книги – представить французскому читателю поэтический пейзаж современной России, в ее явных и скрытых явлениях, порой различимых лишь пристальному взгляду поэта. Выбранный хронологический рубеж одновременно условен и символичен : Россия в предстоянии перед новой эпохой, соизмеряя итоги прожитого и вглядываясь в то будущее, что вырисовывается за таинственной, особенной цифрой 2000, — началом не просто столетия, – тысячелетия.

Конец первого открыл культурную эпоху Киевской Руси, её христианской истории, но и острых предчувствий апокалиптического конца. Эти пророчества, в какой-то степени, свершились. К концу второго тысячелетия культура действительно подвергалась суровым гонениям и изгнаниям. Книги, к которым во все времена на Руси относились с особым уважением – и особым подозрением – разыскивались, уничтожались, сжигались, вплоть до их исчезновения на новом витке истории, как предчувствует Борис Констриктор (Ванталов) в стихотворении «Поминки по Гутенбергу». Другой вариант бытования поэтического слова Сергей Бирюков, один из наследников «исторического» авангарда, предвидит в новом постижении алфавита. Подтверждение этому прозрению он находит у Державина — и выбирает для своего эпически-филологического стихотворения эпиграф из русского «псевдо-классициста»: «Альфой начав, омегой немею». Показательно, что и Констриктор, и Бирюков сосредоточены на движении. Но чего в нем больше : утраты? обретения?

Каким же быть новому тысячелетию ? Новые чаяния спотыкаются о воронки прошлого :

[…] Ветхий мир.

Мы покончили с ним.

Ну, а новый расплылся кровавым пятном […]

Винногрязным пятном стал,

пляской банкиров на палубе.

— свидетельствует Сергей Стратановский о продолжающемся и поныне «Банкете на крейсере «Аврора»», символе «великих свершений» российской истории. Но надежда, по-прежнему упрямо и непостижимо, «всё поёт вдали», как в ахматовском Реквиеме. «Как от позора двадцатого века / веет бессмысленной каверзой смерти!» — казалось бы, бесповоротно подводит черту Олег Охапкин 17 декабря 2000 года [2]. Но уже в следующее его стихотворение врывается птичка, заставляя «встрепенуться» — «душу печальную, глухую». Елена Шварц, голос 70-х и 80-х, запечатлела 2001 год «Дикописью последнего времени», — а в 2009-ом, за восемь дней до операции, оставившей пять месяцев жизни, благодарит Создателя за то, что «создал быть поэтом», «и за то, что порой я нахожу в себе силы благодарить Тебя и за муки»[3] .

Слово «благодарность», венчающее русскую поэзию от Пушкина до Бродского, по-прежнему определяет ее тональность, выражая разный опыт и звуча на несхожих лирах. «Там горше кому-то, чем мне», — отзывается Виталий Амурский на новые катаклизмы российской истории из эмигрантского далёка. «А я, живя в неласковой стране, стремлюсь играть на ласковой струне», — благодарит московская поэтесса Лариса Миллер своих учителей, среди которых – поэт Арсений Тарковский, отец знаменитого кинорежиссера, передавший её поколению музыку Серебряного века. «Проникновенный свет, исходящий из ниоткуда […] надежда», по выражению Максима Амелина, позволяет остаться современной поэзии свидетельством эпифанических мгновений. Тамара Буковская, поэт ахматовского звонкого стиха, пережившая перепады между «радостью выживания и ужасом террора», в 2016-ом вновь находит «счастье летнего дня / где из пыли уазик / вылетает слепя». Ибо, «умерли не все но изменились / кажется что все кого я знал», пишет Виктор Кривулин, голос «мысли и «ропота»» этого поколения, тютчевский «мыслящий тростник», вернувшийся к своим паскалевым истокам, по слову Ольги Седаковой [4]. Это стихотворение, вошедшее в сборник «Стихи юбилейного года» (2001) и озаглавленное «На Чукотку», куда направляются его герои, – одно из путешествий-исследований изменения сознания соотечественников, ведомое поэтами его поколения. «Для него у вселенной нет транспорта», отмечает этапы этого процесса десятилетие спустя Анатолий Найман, творчество которого знаменует переход из Сeребряного века русской культуры, отмеченного общением с Анной Ахматовой, в век новый, которому еще нет названья. Прямыми наследниками этой высокой поэтической традиции XX века являются, помимо вышецитируемых поэтов, – Михаил Ерёмин, Иван Жданов, Константин Кедров, Петр Чейгин, Михаил Айзенберг, Григорий Кружков, Юрий Кублановский, Борис Лихтенфельд, Александр Еременко, Валерий Скобло, Бахыт Кенжеев, Александр Танков, Борис Ванталов, Михаил Бузник, Сергей Гандлевский … каждый из которых состоялся как поэт в прошлом столетии, будучи связанным с ним темами, интонациями, ритмами.

Мы включили их стихи в первый раздел книги, «Из XX в XXI век». В этом разделе отчасти отражаются мотивы и поэтические вкусы так называемой «второй литературной действительности». По концепции Виктора Кривулина, жизнетворчество независимых поэтов 1970-х и 1980-х годов стало общим пространством текстовой и повседневной действительности. Параллельно с этим процессом их поэтическое сознание освобождалось от официального канона советской литературы. Этика и эстетика «второй культуры» конца ХХ века последовательно утверждалась через высшее воплощение в искусстве. Кривулин призывал различать эксперимент и «новое» в поэзии. По мнению поэта, независимое культурное движение являлось не революцией, а расширением горизонта в литературе и в искусстве. Возвращение к истокам, стремление войти в прошлое, религиозный настрой и поиск культурных корней были главным вектором в позднесоветской поэзии. В постсоветские годы вновь сильно стремление к метафизике и неомодернизму, осознаваемых на фоне обращения к дореволюционной литературной традиции ХIХ-го и Серебряного веков. Олег Охапкин и Слава Лен назвали эту эпоху «Бронзовый век».

В условиях социологических и политических изменений последних десятилетий не могла не измениться и языковая природа поэтического текста, особенно в использовании приемов концептуализма и неоавангарда. Большие перемены в коммуникативной области актуализировали языковые связи не только в плане фонетики, грамматики и лексики, но и на смысловом уровне. Сближение поэзии с филологией – главная линия развития в современной поэзии. В наше время язык со всеми его свойствами и возможностями все больше и больше становится не столько средством высказывания, сколько объектом внимания. Таким образом, возвращение к «заумным» языковым приемам, силлогизмам, анаграммам и литературным абсурдным играм характеризует перформансы нового авангарда, как свидетельствуют, в частности, стихи Сергея Бирюкова. Московский романтический концептуализм оказал особое влияние и на экспериментаторские тенденции : вновь расцветают мотивы и приемы, которые были отвергнуты или тщательно замаскированы в советской поэзии.

«Поезд идет по местам незнакомым […] и остановка не здесь, не сейчас», — фиксирует ритмы нового столетия в 2014 г. петербургский поэт Пётр Казарновский, отражая поиски нового авангарда, сформировавшегося при осознанном разрыве с эпохой советской культуры. Этот опыт породил трансфуристов, стремящихся к тому, чтоб «площадь стихотворения стала его единственным содержанием», по слову Ры Никоновой; «дальневосточных футуристов», как Анна Золоторева называет поэтов взрастившего её круга, на перекрестке авангардных линий русской поэзии. Зависимость одновременно от обэриутов и от Мандельштама признает Павел Байков, увлеченность которого «Поэзией Формальных Ограничений» приводит к эксперементаторству в области содержания. Читатель откроет для себя и сгустки мысли верлибриста Арсена Мирзаева, крупнейшего исследователя русского авангарда ХХ века, и поддразнивающую поэзию Максима Амелина.

Мы объединили их голоса во втором разделе книги, назвав его «другим отсчётом», по ёмкому выражению петербургского поэта Дмитрия Григорьева. Вместе с тем, эти авторы в основном начали свой путь в прошедшем веке–тысячелетии, и их «отдельность» (отделенность) выглядит весьма условной. С предшествующими поколениями их связывают прямые и неослабевающие связи, которые продолжают осмысляться, трансформируясь в новые пространства традиции и изменяя наработанный опыт. Эту преемственность, пусть и незаметную, можно воспринимать и как притяжение, и как отталкивание, имея в виду некую беспрерывность развития искусства поэзии, без насильственных обрывов. Этим поэтам не пришлось «восстанавливать» в той степени, как это было с их предшественниками, — им досталась «реставрированная картина» словесности. Для поэтов «постсоветской России» выбор своего звучания, обретание (наверно, здесь следует говорить именно так — не «обретение») своего голоса, выстраивание своей поэтики также сродни восстановлению, так как в 1960–80-е годы был совершен мощнейший прорыв в форме и содержательности (не только в пресловутом «содержании»).

В этой же части можно познакомиться с поэзией священника Сергия Круглова, принявшего сан в 1999 году, по-своему являющего новое измерение современной поэзии, в противостоянии с эпохой забвения её духовным содержанием. Поэзия Екатерины Белавиной позволяет ощутить эту духовную наполненность мира в «мозаике из совпадений

/ земных и ангельских владений», Марии Степановой – в самой телестности мира, ибо «человеческое тело […] никогда не бывает было / оно всегда сейчас и где» (поэма «Война зверей и животных»).

Эта метанойя сознания, быть может, наиболее очевидна внешнему взгляду в творчестве поэтов, живущих за пределами России, вошедших в третий раздел. Новый опыт диссидентства явлен голосами Виталия Амурского, выехавшего в 1973 году, пережившего в своей судьбе, по его словам, «реальную иллюстрацию к Кафке»; Николая Бокова, эмигрировавшего вследствие открытых преследований органами власти в 1975; Юрия Кублановского, политического эмигранта восьмидесятых годов, вернувшегося в Россию в 1990. Но поэты современной России оказываются «за границей» поневоле и по причине новых геополитических разделов, о чем выражают сожаление, как украинский поэт Борис Херсонский (являясь при этом жёстким оппонентом пророссийских сил внутри Украины) – или же видят в новом положении возможность обогащающей «двойной оптики» (минский поэт Дмитрий Строцев обосновывает свою белорусскую позицию «как возможность проявления «не-имперских» качеств русской речи»). Для Светланы Носовой с опытом жизни в Германии связано новое отношение к русской культуре и к своим русским корням : растущее чувство родства от встречи с европейской культурой зиждется на знании и любви Владимира Соловьева, Александра Блока, Осипа Мандельштама. Ирина Грацинская, кочующая между родной Москвой и ставшим «своим» Парижем, слышит цветаевскую молитву «Пошли мне сад …» в Люксембургском саду, который становится её воплощением. Ольга Табачникова, родом из Харькова, ставшая преподавателем -славистом британского университета, пишет «Посвящение Бродскому» и делится со своим новым окружением ахматовскими темами и интонациями, в том числе мелодикой и строфикой собственных поэм.

Тем самым Россия предстает изнутри и извне, на перекрестке различных школ и мировоззрений, в проявлениях высшей духовной стойкости, или же вызывая у поэта чувство стыда, до новых всплесков карамазовского бунта (выраженных, в частности, Дмитрием Строцевым : «я чёрных детей гниющих / ангелам предпочту»).

Стремясь к многоголосию, сборник менее всего претендует на полноту – задача немыслимая в современной России, где поэзия по-прежнему течет рекою и является органичным способом выражения многих. Это и не попытка антологии: только время и, наверное, не одно поколение читателей покажут, что именно останется из этой поэзии для будущего. Лучше всего об этом говорят сами поэты :

Мне не хватает рук

к целому возвести

век свой и опыт свой (Михаил Айзенберг)

Составители стремились лишь явить некоторые знаковые имена и открыть неизвестные, показать ощутимую и неощутимую, явную и сокрытую роль современной русской поэзии, которая может зазвучать и на французском языке и позволит иностранному читателю не только открыть горизонт иной культуры, но и, быть может, узнать в ней своё. Поэзии, что позволяет говорить о возрождении России, духовном и поэтическом; о том, что «неведомым ведо́мый гений» (Михаил Еремён) продолжает свой путь, даже если он обречен «тяжело повторять», с Петром Чейгиным, «что Отечество — сук / спелой осины, где ровно наутро висеть».

Небольшая подборка каждого поэта открывается биографической справкой, которую мы предложили написать самим авторам в расчете на то, что история поэта, рассказанная им самим, – «это равноценный его стихотворениям текст», по замечанию Петра Чейгина; во всяком случае, лучшее введение в поэтическую вселенную каждого на его языке, в найденных им ритмах и ударениях. Добавим, что многие из представленных поэтов – Тамара Буковская, Арсен Мирзаев, Валерий Земских, Дмитрий Григорьев, Максим Амелин – сами авторы антологий современной поэзии, и их опыт представления соотечественников и собратьев по перу помог нам сориентироваться в выборе. Наконец, в передаче наследия ушедших поэтов, мы опирались на свидетельства их близких и друзей, и мы сердечно благодарим за помощь Татьяну Ковалькову, вдову Олега Охапкина; Ольгу Кушлину, вдову Виктора Кривулина; Кирилла Козырева, хранителя наследия Елены Шварц, Илью Кукуя, главного публикатора Анри Волохонского. Каждая справка сопровождается выборочной библиографией поэта с 2000 года, главным образом освещающую издания на европейских языках, доступных западному читателю.

При всем разнообразии, большинство поэтов являются представителями неофициальной, так называемой «второй» культуры, о которой Виктор Кривулин писал в своем поэтическом манифесте 1973 года : «дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет, брезжит в окнах, из черных клубится подвалов». Этот свет замечен западными эмигрантскими издательствами, в частности, YMCA-Press, одному из тех, что позволило «самиздату»[5] (см. стих. Александра Ерёменко «Самиздат 80 года») стать «тамиздатом» и обрести нового читателя в неведомых ранее масштабах. В разное время стихи Тамары Буковской, Ольги Седаковой, Бориса Херсонского, Светланы Носовой, Юрия Кублановского, Дмитрия Строцева публиковались в журнале «Вестник РХД»[6] , издаваемого Н. А. Струве в Париже, ставшего уникальным посредником между двумя мирами. Данное издание – дань памяти Н. А. Струве (стихи Юрия Кублановского и Михаила Бузника прямо посвящены ему или вдохновлены общением с ним), а также воплощениe его мечты продолжить два подготовленных им томика переводов русской поэзии XIX и XX века [7] двуязычным изданием современной поэзии, следуя издательской линии YMCA-Press.

Большинство поэтов первой части, «Из XX в XXI век», также издавались в самиздатских и эмигрантских журналах (Континет, Эхо, Русская мысль), и тема превратностей судеб соотечественников-эмигрантов, поэтов-диссидентов возвращается в их стихах. Лев Шестов в творчестве Ивана Жданова и Аллы Горбуновой, «бердяев ходасевич да цветков» в поэзии Бахыта Кенжеева, – те имена, что продолжают вдохновлять, подобно заполняющимся страницам «раскрытой книги белой», как предстает взору Елены Шварц в 2001 году «философский пароход», на котором был выброшен цвет российской интеллигенции после революции [8] . Приставший к западным берегам и насытивший новую культуру, книга-пароход продолжает дописываться соотечественниками-поэтами, объединяя два насильно разведенных русла русской мысли, две жилы русской поэзии.

«Время Солженицына / перетекающее…», по слову Михаила Бузника, — еще один тревожный и трагический знак перехода, из века минувшего – в нынешний, от «тоталитарного Востока» – к парадоксальной форме «юридической свободы» западной цивилизации, ведущей, со своей стороны, к новым Великим Инквизиторам на арене мировой истории, как видятся её опасности Солженицыну в знаменитой Гарвардской речи. «Мы шли в Вифлеем, а попали в Освенцим!» — восклицают волхвы Александра Танкова. «Психиатрический гулаг», по выражению Олега Охапкина, становится состоянием поэта.

Это объясняет необходимость перехода к болевой социальной и политической проблематике, как определяет для себя этот поворот Иван Жданов в 2004 (стихотворение «Майдан»), Дмитрий Строцев — в 2012, записывая, что иначе «поэт пробуждается уже […] на этапе в ГУЛАГ». Эта вовлеченность в историю может стать «возвращением теплоты», как характеризует Ольга Седакова отношение летописца Виктора Кривулина к описываемым им событиям : «Уже осознанной, знающей теплоты. Знающей, что утрата очеловечивает и мучение приобщает к “сердцу Мира”» [9].

Поэт как «элемент сопротивления в деспотическом государстве» (Александр Танков), где «людоед проглотил население» (Борис Херсонский) – по-прежнему тот, кто не даёт уснуть, различает с Блоком и Ахматовой «какой-то будущий гул» на пороге нового века [10]. « Гул многоустый, многоязычный, многогортанный, / вширь раздаваясь, вглубь проникая, ввысь устремляясь, / души живущих ужасом полнит, страхом объемлет », — уточняет Максим Амелин на основе данных современной истории; на языке, еще более понятном современникам, различающих, подобно петербургскому поэту Валерию Скобло, в ней «гул барабанов / своей собственной страшной судьбы».

Характерная для русской поэзии христианская устремленность усиливается, достигая предельного, по слову Иосифа Бродского, без посредников, «тет-а-тета человека с вечностью». Это звучит и в поминальной молитве-реквиеме Ивана Жданова, в которой вызванная смертью разлука с Верой Ворсиной помогает обрести «Веру-надежду, веру-любовь». И – в уже упомянутом благодарственном стихотворении-акафисте Елены Шварц, представляющем её credo и охватывающем весь круг ее жизни. Финальная строка о благодарности Богу за всё, даже за телесные муки, близка Бродскому («Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность» [11]).

Возобновляющийся диалог с классиками предыдущих столетий – словно в продолжение кривулинского «У Тютчева спрошу я» [12]– отличительная черта публикуемых стихотворений, которая не ускользнет от читателя, знакомого с вершинами русской поэзии. Николай Боков делает его явным перекликающимися строками – эпиграфами из Фета и Пушкина, открывающими отдельные стихи его сборника «Созерцания и вздохи», который тем самым обретает единство. Поэтическое признание Виталия Амурского («Я родом из третьего Рима, его предзакатной поры») может вызвать в памяти ритмы и ностальгическую тональность «Царскосельской оды» Анны Ахматовой. «Сестра моя жизнь», собеседница Бориса Пастернака, властно врывается и осаждает притязания лирического «я» Сергия Круглова. «Нам не дано предугадать / Зачем в душе наступит слякоть», — продолжает атаковать Тютчева Валерий Кислов. «Лишь бездны мрачной на краю / парит прозрачный шостакович», — напоминает Анна Золоторева пушкинские строки о стоянии гения на пороге и том «атоме сопротивления», который вычитывает в этих строках Марина Цветаева [13] во время длящегося «пира во время чумы» российской истории.

Вместе с тем, нарастающая экзистенциальная тревога («Ну куда же вы куда / не доели, не допили», — описывает Валерий Земских необъяснимый уход своих героев «В ночь / В метель»), – то самое «русское», ожидаемое западным читателем от Эжена-Мельхиора Вогюэ до Филиппа Жаккоте как способное вывести французскую литературу от замкнутого круга эстетитизма и саморефлексии, зачастую представляется в глазах самих российских поэтов наиболее проблематичным.

Из непрòжитой жизни

как человеку вырваться?

Способы есть, например:

Вызвать оторопь, шок,

позвонив, что устройство взрывное

Им заложено будто бы…

Где? На рынке, в метро – все равно.

Вызвать событие

и хоть на миг разрушителем,

Ангелом смерти себя ощутить и вершителем

Судеб людских,

но на миг только…

Сергей Стратановский напоминает здесь о тех «отчаявшихся», что захватывают не одно поколение западных читателей Тургенева, но и оставляет довести эту мысль до логического предела, выраженного Петром Верховенским у Достоевского : «Мы повсюду провозгласим разрушение … отчего эта идейка так обаятельна?». Сергей Гандлевский, со своей стороны представляет новую версию «русских разговоров на кухне» в ритмах разгулявшейся стихии под символическим названием «Tombe la neige ».

Эти ассоциации, прямо отсылающие к реалиям русской жизни, перемежаются у поэтов сборника с реминисценциями из европейской литературы. Имя Кафки возвращается чаще других : «Процесс» длится в поколениях соотечественников «во всем сознавшихся вполне», описанный, в частности, Валерием Скобло в стихотворении «Здесь курят Ионеско с Кафкою» в феврале «страшного» 2015 года. Тема вины, пережитая в личном плане, определяет и тональность его стихотворения «В небесах порою вижу ноты». Судьбы России, российского поэта вместе с тем неотделимы от судеб мира : первой темой Валерия Скобло становится вторжение СССР в Чехословакию в 1968, это же событие пробуждает Стратановского-поэта. Русский жанр «путешествия из Петербурга в Москву» [14]– новое «изложение» которого Борис Лихтенфельд предлагает в 2000 [15] – всё более обращается в путешествие из обеих российских столиц – в Европу, которая с конца 90-х годов прошлого столетия становится более реальной, открывая новые темы и возможности письма. «Чем выше, тем пространнее поверхность, / тем гуще текст», отмечает Борис Лихтенфельд во время таинственной прогулки с сыном, «Вергилием» в изучении неведомых ландшафтов.

Париж, по-прежнему, – последний предел :

к Богу

дорогой звуков

затихающих постепенно…

В этих трех строчках, названных «СМЕРТЬ В ПАРИЖЕ», Арсен Мирзаев предлагает увидеть и услышать, расширяющимися строками и растворяющимися созвучиями, то, что означает для русского восприятия «увидеть Париж и умереть», в его экзистенциальной полноте, зовущее с прежней силой, хотя и откорректированное историей. «Я хотел бы жить / и умереть в Париже / Но Лубянка / Оказалась ближе», возвращается в 2000 году к трагической судьбе Маяковского Константин Кедров. Для создателя теории метаметафоры, Париж – кладезь образов и красок, каждый раз заключающих в себе всю вселенную : «палитры гогена-тити […] ухо-палитра ван–гога / скрипка-палитра пикассо / пруд-палитра моне ». И даже если этот опыт не всегда подвластен поэту (см. стихотворение Б. Кенжеева «Муравейные мы зверьки – что ни увидим, все в норку тащим») или автор выбирает позицию отстранения («чтобы остаться / ни этой / ни той / ничей», Ирина Грацинская), эта встреча с западной культурой может стать откровением, вероятно, единственно необходимым для поэта, как можно услышать в строках Михаила Айзенберга, написанных в 2012 году :

В тёмном сводчатом приделе

на романской капители

человека гладит лев.

В яму каменной постели

князь ложится, ослабев.

Воздают ему по вере

все улыбчивые звери,

кровь забывшие и гнев.

Схожим образом, для Аллы Горбуновой, самой молодой поэтессы сборника, «старый гобелен, полный выцветших арабесок, / поведает то, о чём и не спросишь».

Эта увиденная красота, приглашениe к расшифровке знаков, запечатлённых на полотнах и в камне, позволяет стать сотворцом в продолжающемся акте творения. Знание языка, длительное пребывание в христианской культуре Европы углубляет это ощущение причастности и возможности диалога : Светлана Носова, под впечатлением от картины ««La dérision de Cérès» (Насмешка над Церерой) » голландца-караваджиста Matthias Stomer, переводит одноимённое стихотворение Ива Бонфуа, но и пишет ему ответ[16] . «Качественный сдвиг» в своей поэзии отмечает московский поэт Григорий Кружков в связи с обучением в Америке, времени углубленного постижения английской поэзии Возрождения и, вместе с ней, – русского Серебряного века. Наконец, диалог с европейскими поэтами разворачивается вне местопребывания (см. стихотворение Б. Лихтенфельда «ПАУЛЬ ЦЕЛАН – ЖИЗЕЛЬ ЛЕСТРАНЖ», 2010), указывая на более глубокие общие корни, позволяющие почувствовать родство культур, возможность узнать себя в Европе, но и оставить в ней следы своего присутствия, как свидетельствует о своих путешествиях Елена Шварц: «И в каждом граде образую / Свои потайные места » (ВРЕМЯПРОВОЖДЕНЬЕ #4 (За границей)).

Ибо «через слова, предметы, явления, побасенки просвечивает язык, праязык, и время от времени его слышит слух — сначала самый чуткий; потом этот язык становится доступен все большему числу людей. Вот почему истина, понятая в древности немногими, делается всеобщей впоследствии», — пишет Иван Жданов [17].

Это дает надежду на то, что главное в этой поэзии будет передано, несмотря на все трудности поэтического перевода, о которых многие из представленных поэтов знают не понаслышке, будучи сами переводчиками поэзии: Максим Амелин – Катулла и грузинских поэтов; Анатолий Найман – средневекового «Романа о Лисе» и Джакомо Леопарди; Григорий Кружков – английских метафизиков, ирландских, американских, французских, испанских, славянских поэтов; Михаил Ерёмин – Т.С. Элиота, Харт Крейна, Икбала ; Валерий Кислов – Раймона Кено и Жоржа Перека; Борис Херсонский – украинских и грузинских поэтов …. Екатерина Белавина, переводчица Верлена, Марселины Деборд-Вальмор и Арагона, приоткрывает завесу своей творческой лаборатории в стихотворении «Рождение перевода», верленовского по настрою и рождающимся ассоциациям, в котором «короткий обморок “в другого”» открывает новые возможности выражения на родном языке.

Обратное также верно :

Кто на здешнем понятен, на тамошний переведут —

как несчастный Бодлер обреченной Цветаевой,

– пишет Анатолий Найман в 2015, напоминая, что перевод ведется не только и не столько с языка на язык, сколько отражает «переводимость» судеб, «избранное сродство» поэтов и созвучие их лир.

Этот общий язык «слышится сразу и целиком — или можно как бы по кусочкам собрать его нити и увидеть как целое», — развивает свою мысль Иван Жданов [18] .

вдох

выдох

вдох

— напоминает Анри Волохонский строфикой и динамикой своего стиха самую суть этого процесса, а лирическое «я» Бориса Констриктора (Ванталова) устремляется «туда, где первобытный Бог / не обронил еще ни слова, / где не рождался жизни вздох, / где все не старо и не ново».

Это может напомнить размышления о поэзии как первооснове мира Ива Бонфуа [19] , вобравшего и передавшего со своей стороны опыт французского стихосложения предшествующих столетий, но и вдумчивого читателя Мандельштама, Ахматовой, Бродского и современных русских поэтов.

Вслушаемся в интонации последних, по-русски и по-французски, в их созвучиях и диссонансах, но и в общей попытке восстановить разорванные связи и возвести мысль к целому.

Из осколков угадываемых сюжетов, из обрывков фраз, из разрозненных ощущений-впечатлений (точнее сказать — «запечатлений») причудливо складывается словесный образ, возможно, и не имеющий означаемого в реальности, как и возможный герой не предполагает реального соответствия своему странно лирическому автору. Этот автор не боится вторичности, а наоборот — намерен усиливать цитатность, угадать в звучащем слове верные подзвуки, уводящие не столько в традицию, сколько в механизмы языка, порождающего смыслы. Этот автор — сам внимательный и взыскательный читатель, решившийся на открытый диалог, точнее — на незавершимость, бесконечность диалога. Воображаемый автор воображаемого стихотворения включен в акт создания и пересоздания текста — отчасти уже известного, но по каким-то причинам не проявленного, не прозвучавшего, не услышанного, не облеченного в материальные знаки. Таковы пути осознания пределов слова. Это долгий труд, с непредсказуемыми результатами. Но, как это часто бывало в истории искусства, процесс может оказаться интереснее и существеннее результата.

Издатели выражают глубокую признательность переводчикам Элен Анри, Елене Аржаковской, Жан-Луи Бакесу, Кристине Зайтунян, Веронике Лосской, Полю Лекену, Жану-Батисту Пара и Даниилу Струве за их участие в этом поиске, за самоотверженный и вдохновенный труд.

_____________________________________________

1. Все цитируемые в предисловии стихи отсылают к текстам указанных поэтов, целиком опубликованных в этом сборнике.

2. См. вторую страницу обложки. Мы выражаем глубокую признательность Татьяне Ковальковой за возможность опубликовать рукописный вариант стихотворения.

3. См. оборот книги.

4. Ольга Седакова, «Памяти Виктора Кривулина», НЛО, 2001, № 52.

5. Термин, изобретенный поэтом Николаем Глазковым (1919-1979), который ставил на своих рукописных сборниках гриф : «сам-себя-издат»

6. В издательстве YMCA-Press вышли также отдельные сборники стихов Ольги Седаковой («Ворота, окна, арки», 1986) и Юрия Кублановского («Оттиск», 1985, «Затмение», 1989).

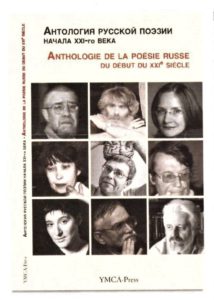

7. Anthologie de la poésie russe. Le XIX siècle, Paris, YMCA-Press, 1994; Anthologie de la poésie russe. La Renaissance du XX siècle, Paris, YMCA-Press, 2016 (nouvelle éd., revue et corrigée).

8. См. стихотврение Е. Шварц «COGITO ERGO NON SUM. Взгляд на корабль, на котором высылали философов-идеалистов в 1922 году».

9. Ольга Седакова, «Памяти Виктора Кривулина», Op. сit.

10. Строки из поэмы А. Ахматовой «Поэма без героя», продолжающую блоковскую тему «грозного и сокрушительного гула», прорывающегося в эпоху бурь, зафиксированного им, в частности, в поэме «Двенадцать», написанной в январе 1918 года. См. новый перевод поэмы Блока на французский Жоржем Нива, с иллюстрациями Артура Молева (YMCA-Press — Русский Путь, 2018).

11. Иосиф Бродский. «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980).

12. Стихотворение Виктора Кривулина «Вопрос к Тютчеву» (ноябрь 1970). См. франц. перевод : « Question à Tioutchev », in Poèmes après les poèmes. Anthologie présentée et traduite par Hélène Henry, éd. Les Hauts — Fonds, 2017, p. 17

13. См. статью М. Цветаевой «Искусство при свете совести». См. франц. перевод : Marina Tsvetaieva. « L’art à la lumière de la conscience » (trad. par Véronique Lossky), Le Temps qu’il fait, 1987.

14. Произведение Александра Радищева (1790), заложившего основу русского жанра путешествия.

15. «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда», серия “Поэтическая лестница”. СПб.: Изд-во Виктора Немтинова, 2000. См. авторский комментарий этого произведения в его биографической справке

16. См. стихотворение Светланы Носовой «Насмешка над Церерой». En hommage au poète Yves Bonnefoy.

17. Иван Жданов. Из фрагментов, опубликованных в газете «Сегодня», 26.02. 1994.

18. Ibid.

19. Yves Bonnefoy. « Mystère, poésie et raison », in Entretiens sur la poésie, Paris, Mercure de France, 1992.

На заставке: Работа Владимира Овчинникова 2007 года.

© Т.В.Викторова, Марко Саббатини, 2019.

© YMCA-Press, 2020

© «Русская культура», 2020.