L’anthologie a été publiée en avril 2020.

Michèle Finck est ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm/Sèvres) et de la Sorbonne. Elle a publié cinq livres de poèmes : L’Ouïe éblouie (Voix d’encre, 2007) ; Balbuciendo (Arfuyen, 2012) ; La Troisième main (Arfuyen, 2015, Prix Louise-Labé) ; Connaissance par les larmes (Arfuyen, 2017, Prix Max-Jacob) ; Sur un piano de paille/ Variations Goldberg avec cri (Arfuyen, 2020). Elle a écrit un livret – poème, Poésie Shéhé Résistance (Le Ballet Royal, 2019), pour l’opératorio Boulevard de la Dordogne de Gualtiero Dazzi. Elle a publié une vingtaine de livres d’artistes. Elle est co-auteur du scénario et assistante à la réalisation pour le film de Laury Granier, La momie à mi-mots (1996) avec Carolyn Carlson (premier rôle). Elle a publié également des essais sur la poésie contemporaine (Yves Bonnefoy, le simple et le sens, Corti, 1989, réédition Corti, 2015) et sur le dialogue entre la poésie européenne et les arts : Poésie et danse à l’époque moderne, Corps provisoire (Armand Colin, 1992), Poésie moderne et musique, ‘vorrei e non vorrei’ (Champion, 2004), Giacometti et les poètes : « Si tu veux voir, écoute » (Hermann, 2012), Epiphanies musicales en poésie moderne de Rilke à Bonnefoy, Le musicien panseur (Champion, 2014). Ancienne élève de l’ENS (Ulm/ Sèvres) elle est professeure de littérature comparée à l’université de Strasbourg. Un numéro spécial de la revue Nu(e) est consacré aux livres de poèmes de Michèle Finck, sous la direction de Patrick Née ( 2019, 400 pages). Elle est professeur de Littérature comparée à l’université de Strasbourg.

Michèle Finck est ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm/Sèvres) et de la Sorbonne. Elle a publié cinq livres de poèmes : L’Ouïe éblouie (Voix d’encre, 2007) ; Balbuciendo (Arfuyen, 2012) ; La Troisième main (Arfuyen, 2015, Prix Louise-Labé) ; Connaissance par les larmes (Arfuyen, 2017, Prix Max-Jacob) ; Sur un piano de paille/ Variations Goldberg avec cri (Arfuyen, 2020). Elle a écrit un livret – poème, Poésie Shéhé Résistance (Le Ballet Royal, 2019), pour l’opératorio Boulevard de la Dordogne de Gualtiero Dazzi. Elle a publié une vingtaine de livres d’artistes. Elle est co-auteur du scénario et assistante à la réalisation pour le film de Laury Granier, La momie à mi-mots (1996) avec Carolyn Carlson (premier rôle). Elle a publié également des essais sur la poésie contemporaine (Yves Bonnefoy, le simple et le sens, Corti, 1989, réédition Corti, 2015) et sur le dialogue entre la poésie européenne et les arts : Poésie et danse à l’époque moderne, Corps provisoire (Armand Colin, 1992), Poésie moderne et musique, ‘vorrei e non vorrei’ (Champion, 2004), Giacometti et les poètes : « Si tu veux voir, écoute » (Hermann, 2012), Epiphanies musicales en poésie moderne de Rilke à Bonnefoy, Le musicien panseur (Champion, 2014). Ancienne élève de l’ENS (Ulm/ Sèvres) elle est professeure de littérature comparée à l’université de Strasbourg. Un numéro spécial de la revue Nu(e) est consacré aux livres de poèmes de Michèle Finck, sous la direction de Patrick Née ( 2019, 400 pages). Elle est professeur de Littérature comparée à l’université de Strasbourg.

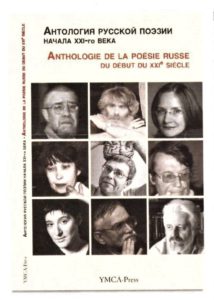

Le dernier article de l’anthologie de la poésie russe au début du XXIe siècle

Pour ouvrir cette anthologie, qui propose au lecteur français un voyage initiatique inédit dans la poésie russe contemporaine, il importe de donner tout de suite la parole à Ossip Mandelstam : « En poésie, les frontières nationales tombent […] et les forces vives de la poésie se répondent d’une langue à une autre par delà l’espace et le temps »[1] . Ce que prouve ce livre, c’est que pour la poésie russe contemporaine, au seuil du XXe et du XXIe siècle, il est à la fois difficile et urgent de faire « tomber » les « frontières nationales ». Difficile car cette poésie a la mémoire de « l’âge de fer », durant lequel les poètes se sont heurtés violemment à la censure et ont dû avoir recours, à leur risque et péril, au samizdat (réseau de publication clandestine). Rarement poètes ont été confrontés aussi brutalement à la violence historique et il leur a fallu attendre la perestroïka (1985-1991) et surtout la chute du régime soviétique en 1991 pour pouvoir connaître enfin la liberté. Urgent parce que couve, dans cette poésie, un besoin irrépressible d’écritures totalement neuves et de dialogues avec la poésie européenne, que la dislocation du régime soviétique rend tout à coup possibles. Le lecteur français découvre la dynamique insoupçonnée et la fécondité de cette poésie du tournant du siècle, qui peuvent advenir enfin en Russie, grâce à une liberté sans précédent, quoique toujours inquiète.

L’architecture en trois mouvements du livre donne à comprendre l’évolution de cette poésie : le premier mouvement est placé sous le signe des poètes les plus âgés, dont la marque distinctive est une tension fondatrice entre continuité et rupture. Continuité d’abord car ces poètes sont en dialogue constant avec la poésie russe du passé : avec la poésie de « l’âge d’or » (Pouchkine, Lermontov…), et surtout avec les poètes de « l’âge d’argent » selon l’appellation d’Anna Akhmatova (Blok, Biély, Akhmatova, Tsvétaïéva, Mandelstam, Pasternak…). Rupture ensuite, qui prend la forme d’une distance vis-à-vis de la poésie de « l’âge d’argent ». Ces poètes ont alors pour signe distinctif à la fois une prise en charge d’un héritage poétique et un écart par rapport à cet héritage. Leur poésie est sous tension entre filiation et transgression. Le deuxième mouvement est placé sous le signe des poètes plus jeunes, qui ont pour eux d’être extrêmement conscients de leur contemporanéité et de plus en plus en rupture avec la tradition poétique russe. Dans la tension entre continuité et rupture, c’est ici la rupture qui l’emporte. Le troisième mouvement regroupe enfin les poètes émigrés, de gré ou de force, qu’ils aient choisi de quitter la Russie ou qu’ils y aient été contraints. Tout particulièrement pour les poètes de la première partie, mais même pour les poètes des deux autres mouvements, la clé de voûte de la poétique est la tension : une haute tension qui est le signe distinctif de la poésie contemporaine russe, toute de filiations transgressives.

Pour que le lecteur français accède à cette poésie de la façon la plus intense, il importe au préalable qu’il ait pleinement conscience des distinctions majeures entre poésie russe et française. Ce n’est que par la conscience de la différence entre ces deux poésies qu’il peut comprendre en profondeur la spécificité de la poésie russe. Première opposition : la poésie russe est une poésie accentuée, avant tout orale et destinée surtout à l’oreille ; la poésie française est davantage visuelle et destinée surtout à l’œil. Seconde opposition : la poésie russe moderne tend pour une part à maintenir encore la métricité (même si ces poètes travaillent la tension interne des vers) ; la poésie française moderne se cherche au-delà du vers, au plus près du vers libre, au moins depuis la formule « on a touché au vers » de Mallarmé, qui met l’accent en 1895 sur la fondamentale « crise de vers » que la poésie se doit d’assumer en donnant la primauté à « l’instinct de rythme ». Ces deux oppositions, il revient d’abord aux traducteurs de les prendre en charge, autant que possible, mais il est important que le lecteur lui-même en soit averti pour qu’il lise les poèmes de cette anthologie avec une ouïe grande ouverte. Marina Tsvétaïéva (qui affirme par ailleurs : « ce que je préfère au monde est la musique »[2] ) a porté à incandescence cet ascendant de l’ouïe et a donné le diapason de la poésie russe, avant tout poésie d’oreille à oreille : « Ce qui dirige – c’est une voie auditive jusqu’au vers : j’entends une musique, je n’entends pas les mots. Les mots, je les cherche. Un peu à gauche – un peu à droite, plus haut – plus bas, plus vite – plus lentement, ralentir – couper, telles sont les indications précises de mon ouïe […] Mon écriture tout entière consiste à prêter l’oreille […] Entendre juste – telle est ma tâche. Je n’en ai pas d’autre »[3] .

Une autre question préalable exige d’être posée : les notions par lesquelles on aborde le plus souvent la poésie française contemporaine peuvent-elles avoir du sens pour la poésie russe contemporaine ? L’approche la plus fréquente de la poésie contemporaine française passe par la désignation de l’opposition entre deux poétiques : au « lyrisme » (incarné et théorisé en particulier par Jean-Michel Maulpoix [4]) s’oppose la « littéralité » (incarnée et mise en acte surtout par Jean-Marie Gleize[5] ). Cette opposition prend la forme d’une polémique qui a pu conduire Jean-Marie Gleize à qualifier péjorativement le lyrisme, persistant dans la poésie contemporaine, de « néo-lyrisme ». Cette opposition ne semble pas pertinente pour la poésie russe contemporaine. Tout au plus peut-on la trouver en mineur dans une différence entre lyrisme et formalisme, qui ne va cependant pas au cœur de la poésie russe d’aujourd’hui. Celle-ci, dans aucune de ses tendances, n’a pour enjeu majeur la réfutation violente du « lyrisme » qui traverse une part de la poésie française d’aujourd’hui et est sans doute responsable aussi malheureusement de la relative désaffection des lecteurs vis-à-vis de la poésie. Il reste que la notion moins de lyrisme que de « lyrisme critique »[6] , par laquelle Jean-Michel Maulpoix comprend la poésie moderne et contemporaine française, est féconde aussi pour approcher la poésie russe contemporaine : est « critique » le « lyrisme » qui toujours se questionne et se redéfinit lui-même, n’hésitant pas à mettre en cause sa légitimité et sa fonction et à s’affirmer moins comme effusion personnelle que comme adresse à l’autre. Fertile aussi pour aborder la poésie russe contemporaine est également la définition par Michel Deguy de la poésie comme « inquiétude du langage sur ses possibilités, sa destination, sa limite »[7] . Tout particulièrement la compréhension de la poésie en termes de « résistance », mise en relief par Jean-Michel Maulpoix[8] , Jean-Luc Nancy[9] ou Jérôme Thélot[10] , peut rendre compte à la fois de la poésie française contemporaine et de la poésie russe retenue dans cette anthologie : la poésie est fondamentalement, dans les deux cultures, ce qui « résiste ». Une autre notion, désignant la poésie française d’aujourd’hui, qui peut coïncider avec la recherche de la poésie russe, est le mot-valise dont Jean-Claude Pinson [11] se fait le défenseur : la « poéthique » qui met l’accent sur la dimension éthique de la poésie, moins au sens de l’invention d’une morale que d’une façon de vivre et d’« habiter le monde ». Pertinente pour la poésie russe est surtout la définition de la poésie par Yves Bonnefoy non comme genre littéraire mais comme acte verbal qui s’assigne « le devoir de donner un sens à ce qui est » [12], de « risquer / le sens »[13] , pour précaire qu’il soit. On peut retenir enfin, pour comprendre à la fois la poésie française contemporaine et sa sœur russe, la définition du poète selon Philippe Jaccottet comme désir d’être à la fois « juste de vie » et « juste de voix »[14] . Toutes ces approches de la poésie en termes de « lyrisme critique » (Maulpoix), d’« inquiétude du langage » (Deguy), de « résistance » (Maulpoix, Nancy, Thélot), de « poéthique » (Pinson), de quête de « sens » (Bonnefoy) et de recherche d’une « justesse » (Jaccottet) me semblent pouvoir être des repères fondateurs autour desquels la poésie française et la poésie russe d’aujourd’hui se rencontrent et se comprennent.

Mais la question cruciale, qui émerge des poèmes réunis dans cette anthologie, peut être formulée moins selon une perspective seulement française que selon un axe européen. Cette question, que posent et reposent les poètes russes ici, est celle même dont Hölderlin a donné la formule la plus simple et la plus exigeante à la fois : « Und wozu Dichter in dürftiger Zeit ? » / « Et pourquoi des poètes en temps de détresse ? »[15] Il est sûr que ce « temps de détresse », dont parle Hölderlin, la poésie russe contemporaine, qui a été confrontée à ses débuts au régime soviétique, en a fait l’expérience (au sens étymologique de ce terme issu du latin « periri » : traversée d’un péril ) la plus dure. Et ce qui frappe avant tout ici c’est la force de nécessité de cette poésie russe, pour qui la réponse à la question hölderlinienne est vitale : véritable condition de vie. Rarement cette nécessité de la poésie a été portée à un tel degré d’intensité que dans la poésie russe. C’est ce qui touche d’abord le lecteur français, qui aimerait que la poésie française soit parfois davantage habitée elle aussi par cette force de nécessité tout à fait exemplaire. Si c’est Hölderlin qui articule le plus simplement la question posée par les poètes réunis ici, c’est Rimbaud qui formule la réponse la plus forte : « Pourquoi des poètes » ? demande Hölderlin — Pour « changer la vie » répond Rimbaud .[16] Cette réponse rimbaldienne, chacun des poètes de cette anthologie la module à sa façon, originale et neuve. Cette formule rimbaldienne, telle qu’on l’entend résonner dans ce livre, peut prendre aussi le sens que lui donne Rilke : « Pourquoi des poètes en temps de détresse ? » — Pour « changer » non pas « la vie » (Rimbaud) mais « ta vie » (Rilke) : « Du mußt dein Leben ändern » / « Il faut changer ta vie » (Rilke ). [17] Mais la réponse du prophète (Rimbaud, qui exige un « changement » universel) et de l’ermite (Rilke, qui se concentre davantage sur un « changement » à l’échelle de chacun) convergent vers le mot clé vers lequel tendent tous les poètes réunis ici : « changer », « la vie », « ta vie ». Ce changement désiré est à la fois historique, politique, ontologique et métaphysique.

Mais comment « changer » « la vie », « ta vie » ? Le maître mot, qui s’impose à la lecture de cette anthologie, est le vocable « ouverture » : « Changer », en ouvrant. C’est ce que l’on entend, modulé de façon différente, par la « bouche d’ombre » (Hugo) que sont tous les poèmes réunis ici. Mais cette ouverture est difficile.

I. Pour « changer la vie » : une nécessaire prise en charge de l’histoire et de la tradition poétique russe.

Pour que l’ouverture s’accomplisse, il faut au préalable la persistance d’un enracinement fort. C’est ce que suggèrent surtout les poèmes rassemblés dans le premier mouvement de cette anthologie. Selon ces poèmes, l’acte d’ouverture est d’abord indissociable d’un pacte de prise en charge de ce qu’ont été l’histoire et la poésie russe du passé.

La fidélité à la mémoire de l’histoire russe, c’est par exemple pour Piotr Tcheïguine savoir que la « Patrie est une branche / de tremble » : « Comme c’est dur de répéter que la Patrie est une branche / de tremble mûr, où demain, de toute façon, pendu / on va siffler dans un chiffre et faire tourner de pauvres matelots ». Si l’on se souvient que, comme l’explique la traductrice Véronique Lossky, le « tremble » est (selon une tradition) l’arbre sur lequel Judas s’est pendu, on comprend la nature du lien complexe de Tcheïguine avec la Russie et son histoire. La fidélité à l’histoire de son pays, c’est aussi, pour Michail Aizenberg, avoir la mémoire de tous les invalides que le Monastère de Valaam et les ermitages ont accueillis dans les années 1950 : « On les a mis au rancart – / tous ces infirmes, ces sans voix, / qui vers l’île de Valaam / ont fini sur leurs chaises à roues ». La poésie doit être en prise avec le temps passé mais aussi avec le temps présent de l’histoire russe, comme le suggère le poème d’Ivan Jdanov intitulé « Maïdan » qui commémore la révolution de Maïdan (place centrale de Kiev), c’est-à-dire la révolution ukrainienne de février 2014 : « J’entendrai ta voix dans ma gorge ». L’histoire russe, c’est aussi celle de l’émigration, comme l’évoque le poème de Nikolaï Bokov (contraint à l’exil en 1975) intitulé « Émigration ». Pour un autre poète, émigré en France en 1970, Vitaly Amoursky, la mémoire de l’histoire russe est indissociable d’une nostalgie de la « Troisième Rome », c’est-à-dire de Moscou : « Je suis un fils de la Troisième Rome / À l’époque de son déclin / […] / Seul subsiste intact dans mon cœur / Et brille argenté sur mes tempes / Tout ce passé, toutes ces choses / Que je cherche des mots pour dire ». Dans un autre poème, Amoursky s’arrache à la nostalgie pour commémorer « ceux qui ont plus mal que moi » : « Non, pas la nostalgie, le flou, / Le brouillard dedans et dehors / Mais cette conscience que d’autres / À cet instant ont plus mal que moi ».

Cette prise en charge du passé et du présent de l’histoire russe ne peut être dissociée de l’acte d’assumer l’héritage de la tradition poétique russe : devoir que s’assignent surtout les poètes réunis dans la première partie. C’est la tâche que se donne Victor Krivouline dans son poème qui dialogue avec Dostoïevski, comme le suggère son titre « Sur un motif de Dostoïevski » : « Il s’est résigné l’orgueilleux / tout à fait résigné / il est prêt à contempler / jusqu’à la mort, plissant les yeux / la neige trouble / la neige éparse de Smolensk ». C’est souvent à la fois par la commémoration d’un nom de poète (en particulier de « l’âge d’argent ») et par l’intertextualité que les poètes prennent en charge la tradition poétique russe. C’est ce que suggère le poème de Bakhyt Kenjeen, intitulé « 1980 – 2 », qui évoque d’abord Mandelstam (« l’ennemi inspiré du peuple, Mandelstam le déplumé ») puis, par l’intertextualité (« la vie trotte-souris »), la figure de Pouchkine. Cette nécessité d’un dialogue constant avec la poésie russe du passé est aussi vitale pour les poètes émigrés, comme le prouve l’exergue empruntée à Pouchkine d’un poème de Nikolaï Bokov (converti à la foi chrétienne après son émigration en France). La citation de Pouchkine, « Vieillard, accoste ! Va vers la falaise », irradie dans tout le poème de Bokov qui en propose une variation : « Soudain la voix / Du prêtre de l’Église universelle : / — Accoste donc, vieillard… / (une place l’attend) ».

Sans cette prise sur l’histoire du passé et du présent russe et sans ce cordon ombilical avec la littérature et la poésie de « l’âge d’or » et « d’argent », aucune possibilité de « changer de vie ». Le désir d’ouverture pour « changer la vie » n’est pas concevable, surtout pour les poètes les plus âgés et les poètes de l’émigration, sans un acte de fidélité qui assume, par des constants dialogues avec le passé, l’histoire et le patrimoine de la poésie russe.

II. Pour « changer la vie » : rupture et ouverture géographique ; l’appel de l’étranger.

Dans tous les poèmes réunis par cette anthologie s’exprime, davantage encore que le désir d’une continuité avec le passé historique et littéraire russe, le besoin vital d’ouverture. Les poètes l’affirment avec force : la Russie n’est plus fermée, elle veut s’ouvrir — sur le monde, sur l’Europe, et tout particulièrement sur la France. Cette ouverture géographique ne peut être dissociée d’une ouverture historique, métaphysique et ontologique, inséparable de l’acte de « changer la vie », qui est le centre générateur de cette poétique de la rupture et de l’ouverture. Ce désir simultané de « changer » et de « partir » est condensé dans le poème « Vers la Tchoukotka » de Victor Krivouline, dans lequel ces deux verbes sont mis en résonance forte : « ils ne sont pas tous morts – tous ont changé / et sont partis – qui par la steppe qui par le rail / qui par les airs […] / Vers la Tchoukotka de la vie ». L’expression « qui par les rails » ne peut que faire penser au poème de Blaise Cendrars [18], « La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France » (1913), dans lequel le « je » lyrique de seize ans fait le voyage de Moscou à Kharbine, nommant les gares de Russie qu’il traverse. À l’inverse, mais dans un esprit qui rappelle le poème-voyage de Cendrars, auquel le vers libre non ponctué donne des ailes, Krivouline suggère que « la Tchoukotka de la vie » est indissociable de la « neige toujours jeune » et de « l’herbe antique » vers lesquelles il faut « partir » « par delà l’océan connu » et avec l’espoir d’« îles étrangères bienheureuses ». On découvre dans cette anthologie que ce désir de « l’ailleurs », sur lequel ¨Patrick Née a réfléchi dans la poésie française depuis le romantisme [19], oriente aussi en profondeur – et bien au-delà de l’exotisme – la poésie russe contemporaine. Ce désir de voyage « par delà l’océan connu » entre aussi en résonance avec le poème « Le voyage » de Baudelaire qui est la charte du désir de « l’ailleurs » dans la poésie française : « Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ! »[20] . Sous le signe aussi du poème « Départ » de Rimbaud [21], peut se placer la « 4 / 4 UAZ » « étincelant / de vives couleurs au soleil / pareille à une libellule », qui incarne le désir de voyage dans un poème de Tamara Boukovskaia. L’« ailleurs » européen est aussi la ligne de mire du poème « Le nouveau russe à Patmos » de Sergueï Stratanovsky qui à la fois dénonce la Russie (« En Russie l’Ombre aujourd’hui est au pouvoir ») à laquelle il veut s’arracher et fait l’éloge, non sans humour et auto-ironie, de « Patmos : la mer, un cap rocheux » où le « nouveau Russe » se sent revivre : « Être oisif : serait-ce le meilleur de la vie ? // On aime la baignade et l’air frais / La Russie on s’en fout… Ah, rester ici ». De tous les pays d’Europe vers lesquels s’ouvrent les poètes russes, la France est le pays le plus aimé. C’est ce que suggère, dans son impitoyable ironie dirigée contre la Loubianka (immeuble de Moscou qui abritait le KGB et la prison), le quatrain de Konstantin Kedrov intitulé « Maïakovski » : « J’aurais voulu vivre / Et mourir à Paris / Mais la Loubianka / Est plus près d’ici ». Le poème de Kedrov, « palettes de paris », est ludique et humoristique à souhait, comme le souligne l’absence de majuscules et de ponctuation : « palettes de gauguin – titi / chaudes comme tahiti / palette – oreille de van-gogh / violon – palette de picasso / palette – étang de monet ». Dans son intense désir d’ouverture, Kedrov « lève » aussi son « verre » au philosophe allemand « Adorno » et aux philosophes français « Derrida, Deleuze et Lyotard » : « Amis je vois vos visages / Adorno Derrida Deleuze / […] / Et je lève mon verre en votre honneur / […] / Je frappe ma timbale / Camarade Lyotard pour vous / […] / La poésie interactive / Est vivante elle vit elle vit / Et tous les mots ne sont pas dits ». Le vers final de ce poème de l’ouverture entre en résonance avec le titre du livre de Philippe Jaccottet, cependant très différent de ton : Tout n’est pas dit [22] . De façon plus légère, Sergueï Gandlevski fait allégeance, dans « “Tombe la neige” » à la chanson française : « Comme ça. La neige danse, et pour l’accompagner / tout à côté une chanson de variétés française ».

Parmi les poètes de l’ouverture géographique, la poète pétersbourgeoise Elena Schwarz (qui a habité dans l’enfance la « Maison égyptienne rue Kaliev » avec « d’immenses pharaons debout ») tient une place toute particulière. Nombre de ses poèmes sont indissociables d’un voyage physique (par exemple le poème « Si je ne dansais pas sur le toit », écrit le « 24 février / dans le train de New Haven à New York ») mais aussi d’un voyage métaphysique et mental. Son vers en constants mouvements, qui fait alterner les mètres et qui est soulevé par un rythme intense, accompagne ce besoin d’aventure et de départs. Dans le poème « Cogito ergo non sum » (mise en crise du cogito de Descartes), le voyage ne se dissocie pas de l’exil : « Envisageons le navire sur lequel / Furent, en l’an 1922, exilés les penseurs idéalistes ». Ce poème prend la forme d’une sorte de nouveau « Bateau ivre » à la manière de Rimbaud : « Le bateau fou fut aperçu / Sur le Gulf Stream, aux Galapagos, / Et nos trente penseurs profonds / Sont devenus des marins rompus ». Et quand le « bateau » finit par « voler » (« Je le vois, il vole / Dans la profondeur des eaux ») c’est bien par une transcendance (« Toutes volent derrière Dieu – un banc / De poissons mené par une baleine invisible ») au point que « l’arche de la philosophie » idéaliste tend à se confondre avec l’arche de Noé. Cette folle équipée et épopée se termine sur l’évocation d’un « livre blanc », signe peut-être du lien indissoluble entre le poème à écrire et le voyage : « Je m’approche de la rive / Et je vois – naviguant de biais, / Ouvert, un livre blanc / Qui va se ficher dans le sable ». Autre poème majeur, le texte « Occupation n° 4 / (à l’étranger) » s’ouvre sur la recherche du Paris de la poésie (« En quête de l’impasse obscure / Où Nerval s’est pendu, / Mais plus rien… à la place / Un grand magasin ») et de l’alchimie (« Mais là où habitait Flamel, / Mon ongle griffera le mur »). Aussi Elena Schwarz aspire-t-elle à « créer » dans le monde entier « des endroits secrets rien qu’à moi » et s’affirme-t-elle comme la poète de l’ouverture de la poésie russe par excellence : « Ainsi partout sont dispersées / Mes légères possessions – / Une hauteur près de Cologne, à Belgrade une église / […] / Oui-oui-oui ! Je suis l’empereur / De parcelles semées au loin ».

Si les poètes les plus âgés sont ainsi pris dans une forte tension entre la fidélité à l’ici russe et le désir de « l’ailleurs » du monde grand ouvert, ce désir de « l’ailleurs » est encore davantage la nervure centrale des œuvres des poètes plus jeunes. Chez Piotr Kazarnovsky, par exemple, on retrouve la poétique du train à la manière de Cendrars : « Le train roule dans des lieux inconnus / Le bruit de la vitesse tourne dans les roues / L’arrêt n’est pas ici, pas maintenant » (Kazarnovsky)… « Le broun-roun-roun des roues / […] / Et il y en a qui dans le bruit monotone des roues me rappellent la prose lourde de Maeterlinck » (Cendrars). Pour Pavel Baïkov, dans ce désir d’ouverture et de dépassement des frontières, il n’y a « Points d’États, de nations, de religions ». Mais, pour certains poètes plus jeunes, cette ouverture ne va pas sans la perception d’une forme d’« inquiétante étrangeté » (Freud) indissociable de l’étrange Babel qui surgit : « Rumeur à mille bouches, en multiples langues, à toute gorge / s’étend, s’approfondit, grimpe vers les hauteurs / emplit d’effroi les âmes des vivants, de peur les encercle / et fait trembler chacun, du défunt au non-né ». Il est jusqu’à Irina Gratsinskaïa, poète émigrée qui, plaçant un poème sous le signe de l’anaphore « je partirai », aspire dans un autre poème intitulé « Jardin », à Paris et à son jardin du Luxembourg : « au jardin d’accord / mais qu’il soit du Luxembourg / … et des caisses d’orangers ». Elle aussi, par delà l’évocation apaisée de la ville (« écailles des coupoles et des toits / lumière cantaloupe dans la coupe du louvre »[23] ), révèle soudain elle aussi « l’inquiète étrangeté » de Paris : « un couple de rats / sur les rail du métro qui coud l’envers du décor / dans les entresols de la terre ».

III. Pour « changer la vie » : rupture et ouverture poétique ; l’appel salubre de la poésie française et européenne.

Sous le signe de l’injonction à « changer la vie », l’ouverture géographique ne s’accomplit entièrement que si elle se double d’une ouverture poétique, dont la poésie russe contemporaine ressent l’urgent besoin. Ce qui frappe, dans cette anthologie, c’est à quel point les poètes cherchent à unir dans leurs vers les références à la tradition russe (surtout à « l’âge d’argent ») et celles à la poésie étrangère, surtout française. De ce métissage poétique, la poésie russe sort revivifiée. Les apports étrangers sont salubres pour une poésie trop longtemps refermée sur elle-même et qui aspire à s’ouvrir. Aussi Anatoli Naiman, dans la mouvance d’Ahkmatova dont il a été le secrétaire littéraire à partir de 1960, se réfère-t-il lui aussi à Baudelaire, par exemple pour évoquer les traductions de la main de Tsvétaïéva, autre poète de « l’âge d’argent » ouverte à ce qu’Henri Meschonnic [24] appelle « la modernité Baudelaire » : « Comme le pauvre Baudelaire dans la langue de Tsvétaïéva la condamnée ». L’autre poète de « la modernité Baudelaire », qui est souvent convoqué par la poésie russe d’aujourd’hui, c’est Verlaine (aimé aussi par Akhmatova). Verlaine est tout particulièrement présent dans la poésie d’Ekaterina Belavina, qui lui a consacré sa thèse et qui l’a traduit. C’est ici l’intertextualité qui souligne l’alliance de la poésie russe et de l’apport français verlainien. Aussi un poème d’Ekaterina Belavina peut-il se lire comme une variation autour du poème de Verlaine « Il pleure dans mon cœur ». Le propre de Verlaine, c’est (à la différence de Baudelaire) une tristesse sans cause que la poète russe fait sienne en reprenant aussi le motif de la pluie : « Il pleut sans raison / Dans ce cœur qui s’écœure »[25] … « Ils sont passés, ils vont presque passer, / La pluie et le peu de poésie / […] / Je n’ai pas encore compris / d’où me vient cette tristesse » (Belavina). À cet égard la poésie d’Ekaterina Belavina s’inscrit d’elle-même dans la mouvance de la poésie française contemporaine qui revendique une filiation verlainienne, de Guy Goffette à Jean-Michel Maulpoix. Chez Okhapkine, on découvre un étrange et intéressant partage entre la langue russe et la langue française. La langue française est pour lui la langue de « ce que je ne sais pas » et de l’inconnu, alors que la langue russe est celle de l’amour et de l’amitié : « Ce que je ne sais pas, amer / je l’énonce en langue française, / Et toute ma vie revient, / Et je m’écrie alors en russe : Amis, comme je vous aimais ». Et dans la dernière strophe du poème, c’est la langue française qui insiste, avec sa « musique » aimée par le poète : « Et la musique du français / S’attriste en moi ». Chez le poète émigré Boris Khersonski, profondément ouvert à la culture française, on ne s’étonne pas de trouver nombre d’allusions à la littérature française, en particulier dans son poème (aussi humoristique qu’inquiétant) « Un conte sur l’odeur de chat », qui raconte l’histoire d’un « ogre » (dans lequel on peut lire différentes figures politiques). Ce conte est bâti sur un jeu de contrepoint entre une référence au conte de Charles Perrault Le Chat Botté (« Et revient à l’esprit ce conte effrayant : l’arrivée d’un chat / marchant sur deux pattes bottées pour dévorer l’ogre ») et une autre au Marquis de Sade (« Y attraper une élève de terminale en tablier blanc : et clin d’œil au Marquis de Sade »). L’image du « clin d’œil » est fertile et l’on peut lire, dans la poésie russe contemporaine, de nombreux « clins d’œil » à la littérature française, qui sont parfois surtout des « clins d’oreille » (comme dans la filiation verlainienne, avant tout musicale). L’un des dialogues les plus intenses avec la poésie française est le poème « En se moquant de Cérès », composé par Svetlana Nosova « en hommage au poète Yves Bonnefoy ». La poète russe reprend le mythe de Cérès, très important dans la poésie d’Yves Bonnefoy [26]. Cérès, mère de la terre qui part à la recherche de sa fille Perséphone enlevée par Hadès et qui ne reviendra jamais que six mois par ans, est pour Yves Bonnefoy la déesse de la finitude, de la séparation ontologique et de l’attente du retour de l’épiphanie. Svetlana Nosova propose une réécriture du mythe prenant acte elle aussi de la séparation et de la quête mais dans un lexique plus contemporain et familier : « Seigneur ! / Ma fille est devenue folle ! / Elle s’est égarée / Je m’en vais la chercher ». Au-delà des références à la poésie et à la littérature françaises, se multiplient aussi les dialogues avec la poésie européenne, dont le poème de Boris Liktenfeld intitulé « Paul Celan – Gisèle de Lestrange », gravitant autour du poète suicidé et adressé à sa veuve, offre un bouleversant témoignage : « Vivre est si dur, amie / […] / Comment calquer la vie sur un schéma, Gisèle ? // Rien qu’un abîme de souffrance dépourvue de sens ».

Cette alliance de la tradition russe et des apports européens est encore exacerbée par le choix de nombre de poètes russes de cette anthologie de traduire les poètes latins, français, voire américains. Ce choix porte à son maximum d’intensité l’acte d’ouverture consubstantiel à la poésie russe contemporaine. On peut citer, parmi d’autres, les poètes les plus jeunes : Valéry Kislov (traducteur de Jarry, Queneau, Ponge, Pérec) ; Alexandre Skidane (traducteur de poètes américains) ; Maxime Ameline (traducteur de poètes antiques : Catulle) ; Ekaterina Belavina (traductrice de Verlaine et de plusieurs poètes contemporains). Cette dernière a consacré un poème à l’acte de traduire, intitulé « Naissance d’une traduction ». S’y dessine une véritable poétique de la traduction qui en suggère l’intensité et les enjeux : « soif » de l’alliance avec le poète de l’autre langue (« On tue son propre “moi” / Pour un instant on s’évanouit dans l’“autre” / Les mots ont soif d’autres mots ») ; désir de « passer » « par-dessus la digue / Que la vie met entre les langues » ; rapport auditif et musical à la traduction (« Et leur musique est déjà la tienne »).

À cet égard la poésie russe contemporaine va pleinement dans le sens de l’injonction d’Yves Bonnefoy à ne pas séparer l’acte poétique de l’acte de traduction, car « le traducteur est celui qui réparerait le désastre de Babel »[27] . Si Yves Bonnefoy insiste sur l’importance en traduction du respect du « parlar cantando »[28] qu’est tout poème, et si Philippe Jaccottet lui aussi comprend l’acte de traduire comme la tentative de restituer avant tout un « ton » [29], les poètes-traducteurs russes se distinguent tout particulièrement par leur finesse d’oreille et leur attention à la dimension musicale des poèmes traduits.

IV. Pour « changer la vie » : rupture et ouverture esthétique ; l’appel régénérateur des arts.

L’acte d’ouverture, signe distinctif de la poésie russe contemporaine, prend aussi la forme d’une ouverture aux arts, et en premier lieu d’une ouverture sur la musique. La musique : elle est le terreau natif de la poésie russe, déjà dans la tradition et tout particulièrement dans « l’âge d’argent » à l’écoute de l’adage verlainien « De la musique avant toute chose », comme le suggère par exemple le poème d’Akhmatova dédié à la musique [30] . Avant d’être sensible à l’art musical lui-même, le poète russe est à l’écoute de la musique du monde. Ainsi Oleg Okhapkine, dans son poème « L’oiselet », ouvre-t-il son oreille au chant d’un « oiselet » qui le ravit : « Un frêle oiselet, de la nuit, / Invisible, a chanté soudain ». L’adjectif « invisible », qui suggère que l’oiseau n’est pas perceptible par l’œil, souligne encore l’intensité auditive du poème. Ce chant de « l’oiselet » touche le poète, car il lui rappelle le propre chant de son « âme » « jadis » : « L’âme chagrine, l’âme obscure / Alors a vibré – elle aussi / Jadis avait été chantante ». Le drame du poète est celui de la perte du « chant », blessure ravivée quand tout à coup « l’oiselet » se tait et renvoie le « je » lyrique à ses gouffres et à ses ténèbres intimes : « Que l’oiselet cesse son chant / Et les ténèbres de Léthé / Rentreront en moi, me rendant / À mon goulag psychiatrique ». Seul le chant retrouvé de « l’oiselet » peut faire don de l’apaisement mental : « Mais le frêle oiseau a chanté / Et l’âme a retrouvé sa voix ». Ce poème entre de lui-même en résonance avec la poésie de Philippe Jaccottet [31] si attentive elle aussi au chant d’oiseaux, dans un effacement semblable des sensations visuelles pour intensifier l’audition et avec la même préférence pour l’oiseau le plus « frêle » et fragile, comme l’être humain lui-même. Pour Okhapkine, cette sensibilité auditive extrême ne se dissocie pas d’une association entre le « chant » et la voix maternelle (« Je réentends d’Anna ma mère / Le soprano ») et entre le « chant » et l’aspiration religieuse (« Un oiseau en secret chante Dieu »). L’ouverture musicale à la « mélodie des choses » (Rilke) est indissociable pour ce poète d’une audition du silence, primordiale pour Okhapkine (et pour Jaccottet) : « Mais silence ! On risque d’apeurer la joie / Et de laisser s’évader loin / L’oiseau chantant ». Cette primauté du silence ne peut être séparée d’une perception du lien entre le « silence » et la vigilance de la conscience poétique : « Le silence garde en éveil la conscience ». Cette écoute non seulement de la musique mais aussi (et parfois surtout) du silence, est un point de rencontre entre la poésie russe contemporaine et la poésie française d’aujourd’hui (Bonnefoy, Jaccottet). Valerii Skoblo partage cette attention aiguë à la musique et au silence dans une convergence frappante entre la musique, le silence et l’ouverture à Dieu : « Dans le ciel, parfois, je vois une partition. / Parfois la musique est même audible. / Car, Seigneur, je sais de quoi Tu parles, / Je comprends même le silence ». Dans la lignée d’Akhmatova qui a dédié son poème sur la musique à Chostakovitch, la jeune poète Anna Zolotariova se met à l’écoute de Chostakovitch qui la conduit jusqu’à l’intuition d’un monde avant les mots : « toute la nuit un Chostakovitch transparent / […] / pré-sentiment pré-langagement / rivière / d’avant-mots ». L’écoute à la fois de la musique et du silence de la musique conduit Anna Zolotariova à travailler le blanc typographique qui fait autant partie du poème que les lettres, retrouvant ici l’importance du blanc dans la poésie française contemporaine (du Bouchet et ses héritiers).

Le passage de la musique à la peinture, dont les poètes russes écoutent aussi l’appel, est presque insensible dans un poème de Konstantin Kedrov où le poète joue d’un « violon » bien particulier, celui peint par Picasso : « Je joue du violon de Picasso / dont l’archet au ciel me rattache / Du violon de Picasso je joue / Ou le violon se joue de moi. » Le dernier vers cité, où le violon « se joue » du poète, est tout à fait dans l’esprit du poème de Henri Michaux « Le grand violon »[32] . L’évocation du « violon de Picasso », plutôt que de celui d’un musicien, dans le poème de Kedrov est révélatrice du désir de la poésie russe d’allier la peinture et la musique. De façon plus joueuse encore, Mikhaïl Eriomine, qui a pris le parti d’écrire presque exclusivement des huitains (proche en cela du poète français du nombre, Jean-Yves Masson, auteur de « neuvains » et d’« onzains »[33] ), a consacré un huitain humoristique à la peinture : « Qu’est-ce qui a poussé le peintre à placer / Au milieu des belles filles une vilaine // (Sa tige est cassée, le bouton n’a qu’un côté) ». Le poète plus jeune encore Dimitri Grigoriev n’hésite pas, proche en cela d’Apollinaire [34] et de ses héritiers, à travailler non seulement sur des tableaux mais aussi sur des « affiches », comme le suggère le poème intitulé « Une affiche dans le chalet alpin » qui ne va pas sans un humour proche de l’ironie à l’égard du « skieur » français représenté : « Le skieur de la fin des années trente / un Français souriant ou peut-être un Suisse / descend au village / pour […] / boire un gobelet de vin chaud / parler un peu avec les jeunes filles ». Quant à Alla Gorbounova, elle se distingue en choisissant pour modèle de la poésie la « tapisserie », où surgit tout un bestiaire fabuleux, « dépeignant ce que les mots ne sauraient dire ». Cette élection de la « tapisserie » ne peut que rappeler le travail de Rilke, dans Les Cahiers de Malte, sur la tapisserie dite de La Dame à la licorne qui permet de suggérer tout un art poétique.

La poésie russe s’ouvre aussi à la danse, comme la modernité française baudelairienne et mallarméenne et ses descendants. Dans la mouvance de la Salomé de Baudelaire, Mallarmé et Apollinaire, le poète Dimitri Grigoriev invente une Salomé russe sous le signe insolite de la « neige » : « Danse, Salomé, tu demanderas la tête de celui / qui va s’étendre tout d’argent sur la neige rougie ». Elena Schwarz propose quant à elle un intéressant portrait du poète en danseuse, suggérant que c’est la danseuse en elle qui fait advenir « l’aurore » : « Si je ne dansais sur le toit, / L’aurore n’inonderait pas le ciel ». Dans une tonalité tout autre, le poète émigré Dmitri Strotsev prolonge cet autoportrait du poète en danseur, à travers le choix d’une forme neuve en tercet qui n’est pas sans rappeler le haïku japonais. Mais cette fois, la « danseuse » n’est autre que la « poussière » et le poème qui esquisse ce singulier autoportrait travaille le vers court et le blanc typographique, privilégié une nouvelle fois par la jeune génération : « monde mien / je suis ta poussière / dansante ».

Parmi les poètes plus jeunes, qui exigent un acte de rupture par rapport à la tradition, le plus frappant est l’ouverture de la palette des arts et, au-delà de la référence traditionnelle à la musique, la peinture ou la danse, l’ouverture au cinéma. Celui-ci peut intervenir comme élément comparant (« comme »), surtout quand le poète veut souligner une atmosphère « étrange » et fascinante : « ces ténèbres étranges / me font peur et m’attirent / comme un film devenu flou », écrit Piotr Kazarnovsky. Ce recours au cinéma comme comparant se fait plus inquiétant encore, dans un poème de Boris Ryzij traduit par le poète Jean-Baptiste Para : « Que l’ange de la mort, comme au / cinéma, / verse dans le vin la ciguë ». Mais l’ouverture au cinéma peut aller jusqu’à l’écriture d’un poème entier en hommage à un film, comme dans « Caméra-œil » d’Alexandre Skidane consacré au film saisissant Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog (1972). Le poète est fasciné par l’acteur Klaus Kinski (jouant le rôle d’Aguirre, lieutenant illuminé et mégalomane d’une expédition espagnole à la recherche de l’Eldorado) : « Fuyant on ne sait d’où, vers on ne sait où, Kinski / […] / Même dans la mort il rêve de l’Eldorado ». Le « radeau » de l’expédition d’Aguirre-Kinski finit par prendre l’allure d’une nouvelle « arche de Noé », sous le signe de l’alliance des images bibliques et cinématographiques : « le radeau qui échappe au déluge / singe de l’arche de Noé ». Skidane retrouve aussi l’ouverture à la musique (signe distinctif de la poésie russe héritière de « l’âge d’argent ») mais par le biais nouveau du cinéma : « Aguirre, la colère de Dieu, chante / une chanson indienne ».

La triple ouverture, géographique, poétique et esthétique, de la poésie russe contemporaine souligne son refus de plus en plus vif des frontières, quelles qu’elles soient, et ce refus s’impose encore plus comme véritable signe distinctif dans la nouvelle génération des poètes.

V. Pour « changer la vie » : un questionnement incisif de la condition humaine.

Ce désir d’ouverture prend tout son sens lorsqu’il sous-tend ce qui constitue le centre de gravité de la poésie russe contemporaine : le questionnement incessant de la condition humaine dans l’espoir de « changer la vie ». Ce questionnement prend dans la poésie russe une dimension plus profonde et intense, voire plus tragique, que dans la poésie française contemporaine. En cela la poésie russe d’aujourd’hui est bien fille d’un Dostoïevski, qui sonde la condition humaine jusqu’au tréfonds.

Questionner la vie pour la « changer » – c’est bien l’enjeu de Larissa Miller : « Je n’ai qu’un seul thème la vie. Et l’être humain dans cette vie », écrit-elle dans une notice biographique. Pour Larissa Miller, la poésie a une fonction alchimique, à la manière de Baudelaire qui veut changer la « boue » en « or » : « Moi qui vis dans un pays sans tendresse / Je veux faire sonner une corde tendre / Une qui embellisse un tant soit peut ce monde / Et qui repousse le désespoir / J’essaie de faire croire que même / En ce pays de perdition les cieux qui sont en fleur ». Dans cette tâche d’alchimie transmutatoire, Larissa Miller trouve de l’aide dans le regard d’un enfant, son « petit-fils Donietchka », à qui un poème est dédié et qui illumine le monde : « Ce regard de petit garçon / On n’a pas besoin d’aller loin, / Le miracle est là sous la main ». Mais la transmutation ne parvient pas à s’accomplir, et Larissa Miller ne peut qu’implorer « encore un instant » pour « changer la vie », se heurtant à « l’ennemi » baudelairien par excellence – « le temps » : « Je voudrais vous demander / Encore un instant : je n’ai pas eu le temps de tourner tous / Mes chagrins en plaisanteries / […] / Ni faire de tous mes soupirs / Un unique soupir apaisé ».

En effet, quel que soit le devoir de transmutation que s’assigne la poésie russe pour « changer la vie », le signe distinctif de ces poètes est l’extrême lucidité face à la vie. C’est à cette lucidité, portée à un maximum d’intensité, que l’on peut reconnaître cette poésie – qui à ce titre a peu d’équivalents dans la poésie française, d’une moindre profondeur tragique. Aussi le diagnostic sur la vie de Bakhyt Kenjeen est-il sans concession : « mon cœur est vide et je n’ai aucun but devant moi ». Tout au plus le poète peut-il retourner contre lui-même une auto-ironie aiguë, comme lorsqu’il suggère que son âme « repue d’ans » « le plus souvent ronfle en dormant ». Dans sa lucidité aiguisée, le poète est hanté par une culpabilité sourde, comme par exemple dans le poème « Le traducteur japonais » de Krivouline, héritier du lyrisme de Mandelstam : « J’ai été ce japonais-là sans doute / qui s’est montré aux gens / avec un mandelstam mal traduit / au tribunal russe je ne suis point coupable // qu’on me défère au tribunal chinois / qu’on me ceigne du bandeau d’infamie / que dans une charrette on me mène / par le pays jusqu’à ce que j’avoue ». Krivouline n’a pas son pareil pour jeter un trouble dans l’identité qui aggrave encore son sentiment tragique de la vie : « J’ai été ce japonais-là sans doute ». Apparaît, à la fin du poème « Sur un motif de Dostoïevski » qui désigne aussi une filiation, une étrange figure qui veut renforcer l’énigme même de la condition humaine : « et, pétrie de nuit, / saisie à contrejour / une silhouette aveuglante ». Certes l’ombre de Dostoïevski plane sur la poésie russe.

Chez les poètes de la génération suivante, le diagnostic porté sur la condition humaine est encore plus impitoyable car exprimé dans une langue plus abrupte, souvent trouée de blancs typographiques. Ainsi par exemple le bilan de Maxime Ameline est-il sans appel : « sur terre non plus n’espère pas la paix : tantôt peste qui fauche / chaque brin de vie / tantôt perfidie du lâche, ou cruelle famine, ou guerre fratricide / ou période troublée ». Tout au plus la vie est-elle cette « fente dans le bitume » où poussent des « surgeons », comme dans un poème d’Ekaterina Belavina. La tonalité est encore plus âpre dans les poèmes élégiaques de Boris Ryzij, hanté par le passé (« Pour la musique irrésistible du passé / qui pianote sur le clavier – / elle passera, elle reviendra »), et il n’y a pas d’autre lieu pour le poète que celui de ceux qui souffrent. Les « misérables » (Hugo) sont ses seuls compagnons : « les fleurs ont poussé sur la canalisation de chauffage. / Des éclopés, des miséreux, des chiens et des chats / sont allongés sur le tuyau et parmi eux / il y a un poète. Qui donc, si ce n’est pas un secret ? / Qui, sinon moi ? ». Les images pour dire lucidement la condition humaine s’aggravent dans les poèmes de ceux qui entendent rompre plus radicalement avec la tradition poétique, comme le souligne encore un lexique familier et cru qui révèle « l’odeur de viande pourrie » de la vie esclave du temps, comme dans le poème de Valerii Zemskikh : « Nous cachons nos années pour plus tard / Comptons combien ça coûte / De vivre un peu et de mourir / […] / Nous nous frottons les mains / Sans remarquer la peau arrachée / Et l’odeur de viande pourrie partout ».

Si le désir de « changer la vie » est perceptible dans cette poésie russe, une lucidité parfois sans merci en dénonce souvent la chimère, l’illusion. C’est que la basse continue de nombreux poèmes est la hantise de la mort. Le questionnement de la mort est la pierre angulaire de nombre de poèmes. Okhapkine, qui compare la « mort » à un « mur », donne le diapason de ce questionnement : « Mais devant moi la mort – un mur. // Qu’y a-t-il après ? Sais-je bien ? / Non bien sûr ». En Okhapkine se heurtent le désir de la mort (« Je voudrais mourir maintenant. / J’ai tout éprouvé. Quoi de plus ? ») et la sensation qu’il est « trop tôt » : « Mais il est trop tôt. La mort tarde. / Je n’ai pas joué tous mes rôles ». Cette hantise de la mort n’est pas seulement celle de sa propre mort, mais aussi celle, parfois plus insistante encore, de la mort de l’autre. Sergueï Gandlevski, hanté par la mort de son père, qui lui a « appris à / reconnaître Cassiopée – / Le “double-v” céleste », croit soudain, pour incrédule qu’il soit, lire un signe du mort dans l’apparition inattendue du dessin de ce « w » : « Mais quand le soir du Nouvel An sur la neige / de la datcha, de douze bougies allumées, / tout juste cinq ont brûlé jusqu’au bout, / dessinant le susdit zigzag astronomique ». Une fois encore, les poètes plus jeunes, qui veulent rompre avec la tradition, ont des vers plus durs et crus pour suggérer leur hantise de la mort, comme Maxime Ameline face au cadavre pourrissant d’une « orque morte » : « L’énorme corps d’une orque morte / […] /déjà elle commence à se décomposer // Bientôt cette masse va perdre forme, / et sa souplesse originelle, s’affaissant, / pesante, se boursouflant ». Nul espoir transmutatoire n’est plus permis : la seule transmutation sera celle, ironique, de la transformation de l’orque en « bijoux » : « Son squelette mis à nu / qu’ils découperont en menus morceaux / pour sculpter dans ses os des bijoux ».

Il semble alors que le seul espoir de « changer la vie » soit une quête spirituelle, qui puise aux sources de la religion et de la foi une force transfiguratrice. C’est le recours d’Ivan Jdanov, qui dans son poème-tombeau dédié « à la mémoire de Véra Vorsina », trouve la voie vers un lyrisme en accord avec la définition qu’en donne la poète française Martine Broda : un lyrisme non pas de l’effusion du moi mais de « l’adresse à l’autre » donné comme essentiellement « manquant »[35] . Mais si le lyrisme d’Ivan Jdanov travaille bien, à la manière de Martine Broda, sur « l’amour du nom » de la femme absente, Véra, c’est pour trouver au profond de ce nom une confirmation de sa « foi ». Le nom Véra, qui en russe signifie « foi », oriente le poème vers une expérience et une espérance religieuses : « notre séparation m’a fait comprendre / où résidait ma foi. // Foi – espérance, foi – charité, / s’ancre dans le cœur, / elle unit le sang au Seigneur : la sainte foi, Véra ». Dans une perspective semblable, Arsène Mirzaïev peut trouver, dans son poème « Mort à Paris », une forme de voie « vers Dieu » grâce à l’écoute : « Vers Dieu // par le chemin des sens // qui s’éteignent tout doucement ». L’utopie d’un monde meilleur et d’une nouvelle humanité transfigurée est aussi celle de Mikhaïl Aizenberg dans un poème qui imagine la réconciliation partielle d’un « lion » et d’un « homme », dans le monde rédimé par la « foi » d’un « prince » entouré, tel Orphée, d’animaux sous son charme : « Dans la nef basse et voûtée / il est un chapiteau roman / où un lion caresse un homme. / Le prince affaibli s’est couché / en son lit creusé dans la pierre. Et à sa foi rendent hommage / tous les animaux, qui sourient, / oublieux du sang et de l’ire ». C’est aussi dans la spiritualité religieuse que la poète émigrée Irina Gratsinskaïa, à travers son poème « Jardin », puise l’espoir en une humanité nouvelle, placée sous le signe de l’amitié du « Christ » et d’un Judas délivré du mal : « la vie devient nuage un miracle / ni guerres ni mort ni trahisons / le Christ / en compagnie d’un Judas tendre ». Parmi les poètes dont l’œuvre est indissociable d’un questionnement chrétien, s’impose le nom de Sergueï Krouglov qui porte à incandescence le lien entre poésie et spiritualité et esquisse un portrait saisissant du Christ (« — Je ne l’ai jamais vu, ton Christ ! / — Et moi je l’ai vu, mon Christ ») en bienfaiteur : « Il travaille comme nous / tous / Sur la chaîne de la mort / […] / Mais lui seul s’arrange / Pour […] / Faire que chaque pistolet s’enraie / que chaque bombe ait la possibilité de ne pas exploser ». Ces poèmes transfigurés par la foi peuvent trouver un équivalent en poésie française dans l’œuvre de Jean-Pierre Lemaire [36].

Mais la « foi », dans cette poésie russe lucide et inquiète, ne va le plus souvent pas sans le doute parfois corrosif. Si Soljenitsyne (cité par la traductrice) peut certes parler à propos de Iouri Koublanovski de la « sensation persistante de Dieu au-dessus de nous », ce poète, dans son « Élégie de novembre », connaît des moments de remise en question d’une « foi naïve ». Cette mise en crise discrète a d’autant plus de force que le poète la souligne par le travail des métaphores, par exemple celle de la « neige » : « Bientôt des vagues blanches vont dormir / phosphorescentes devant notre seuil, // et l’espace immense nous tenter, / incommensurable, et déranger / la foi naïve en un Dieu vivant ». De même, face au spectacle des nuages, qui sont eux aussi l’objet de métaphores subtiles, le poète ne peut exprimer sa foi que sur un mode interrogatif renforcé par l’italique soulignant le mot central : « Mais est-ce là le ciel / où le festin de vérité nous est promis ? » Qui plus est, lorsque les poètes s’identifient à une figure de la Bible, c’est souvent à une figure de souffrance. Ainsi Okhapkine, quand « l’oiselet » cesse de chanter, se compare-t-il à Job, figure du Juste dont la foi endure une mise à l’épreuve par Satan, avec la permission même de Dieu : « Et sombre je redeviendrai / Tel jadis le Job de la Bible ». Comme déjà tant de poètes avant lui (de Jean Paul à Nerval, Vigny et Rilke), le poète émigré Dmitri Strotsev propose une réécriture de l’épisode du Christ au Mont des Oliviers. Mais, à la différence de ses prédécesseurs, Strotsev compare le poète non pas au Christ mais aux apôtres qui s’endorment pour « oublier » : « le poète / comme tout un chacun / veut oublier en dormant / toute cette horreur / il sombre / sans l’avoir voulu / dans le sommeil / celui de Gethsémani, celui des apôtres ». De façon analogue, lorsque Mikhaïl Bouznik pense à ses « pérégrinations », c’est pour les comparer à celles des Hébreux en exode, lors de la traversée du désert du Sinaï : « Mais les pérégrinations, comme une débâcle de la Neva, / sont tailladées par le feu de l’exode ». Plus frappant encore, ce saisissant portrait de Dieu en « clochard » au détour d’un poème de Serguei Stratanovsky : « Dieu un jour / Farfouillant comme un clochard / dans la poubelle céleste ». Plus inquiétante encore, cette intense réécriture, dans un poème d’Alexandre Tankov, de « L’adoration des Mages ». Voici que soudain, après une hallucinante évocation de déportés qui suscite une question douloureuse (« Et tu voudrais que nous apprenions à pardonner ? »), l’un des Rois Mages révèle la vérité. Il faut citer plusieurs vers, tant ils sont bouleversants : « Arrivés aux banlieues de Moscou, par hasard / Parmi nous se sont trouvés les Mages. / L’un deux s’est penché sur l’enfant au berceau / […] / L’autre a murmuré en essuyant une larme : Nous allions à Bethléem, nous voici à Auschwitz ». Le travail des figures bibliques, le questionnement de la foi, trouvent-ils, dans la poésie française contemporaine qui s’attelle à des questions semblables (Jean Grosjean ?), une force à la mesure de l’interrogation mise en acte par les poètes russes ?

Si l’espoir de « changer la vie », dans la poésie russe contemporaine, ne va pas sans une auscultation incisive, qui ne masque pas les failles mais les creuse encore, même dans les poèmes sculptés en sous-œuvre par la foi religieuse, il se cherche aussi, parfois surtout, dans un renouvellement du langage poétique.

VI. Pour « changer la vie » : la foi dans le livre et dans le renouvellement de l’écriture poétique

Certes le doute n’affecte pas seulement, parfois, la croyance religieuse mais aussi la croyance en la poésie elle-même. Dans un poème de Boris Konstriktor (Vantalov), la mise en question touche à la fois le livre et le Livre (la Bible) : « J’en ai assez de répéter des mots, / tout leur sens est devenu vide. / Ballon de baudruche, la tête / s’envole dans l’autre direction. / Là-bas où le Dieu primitif / n’a laissé tomber encore aucun mot / […] / et l’on n’a même plus besoin de Bible ». Cette double mise en question de la poésie et de la Bible touche aussi la beauté, comme le suggère un poème d’Anatoli Naiman : « La beauté a été, la beauté a été. / La beauté comme je la traduis / signifie “a été”. C’est fini, consumé. / Zéro pointé. Ne pas gémir ». Mais par delà cette interrogation exigeante sur les fondements même de la poésie (à laquelle les poètes russes ne se dérobent pas), il semble que le titre du livre de Jean-Michel Maulpoix consacré à la poésie moderne française, La poésie malgré tout [37], ait aussi du sens pour la poésie russe contemporaine.

Quel que soit le questionnement de la légitimité et de la fonction de la poésie à l’œuvre dans les poèmes de cette anthologie, quelle que soit « l’inquiétude du langage » (Michel Deguy) ou la force critique et autocritique de cette poésie, s’impose au lecteur le sentiment d’une foi de cette poésie russe dans le livre et dans la parole poétique.

Si Boris Konstriktor a pu mettre en question le livre dans le poème précité, il écrit aussi un poème intitulé « Banquet à la mémoire de Gutenberg », qui est un hommage au livre : « Le livre surnage… / Des pages s’agitent doucement dans le miroir de l’eau. / Oiseaux blancs étincelants ». Cette foi dans le livre « malgré tout » est d’autant plus bouleversante qu’Alexandre Iériomenko l’exprime dans le creuset d’un poème dédié, comme le suggère son titre, au « samizdat des années quatre-vingt » (le système clandestin de circulation d’écrits dissidents qui a fait, par exemple, connaître le Requiem d’Akhmatova) : « Ce livre, par une nuit noire, / comme le dit un grand poète / sous l’oreiller fait gronder l’orage / en subversive dynamite. / Parce qu’au milieu, entre les lignes / Il y a une grande lumière ». Dans une œuvre volontiers méta-poétique, avertie non sans ironie de la précarité de la poésie (« La poésie est un théâtre d’ombres, / Monde éphémère, à deux dimensions – / Tu voudras une vie plus dense, plus charnue ? / Visite le bordel, ou la taverne ») Grigori Kroujkov peut définir par ailleurs la poésie comme un « grand atelier d’anges » : « et tous les mots craintifs et désarmés / montent vers les hauteurs, traversent les sept cieux / […] / et deviennent étoiles pour pleuvoir sur nous : // regard : quels rubans de dentelle moirée, / et quelles étincelles diamantées de bagues et de croix, / on dirait le travail d’un grand atelier d’anges ! ». Quel que soit le désarroi perceptible dans son poème « Élégie » (dont le titre renforce la dimension souvent élégiaque de la poésie russe contemporaine), Boris Ryžij tient à écrire en toute conscience, à la fin de ce texte, le nom de sa « machine à écrire » et de son « papier » qui l’ont aidé « pendant 3 minutes » : « Une douzaine de ligne de Ryzij Boris / qui pendant 3 minutes a oublié le mal / au bénéfice du bien pour lui-même et ses proches / Machine à écrire — “Olympia” / Papier — “Koum”. / Telle année, tel jour ». Et Valéry Kislov, quels que soient ses doutes, donne tout son sens à l’acte poétique, compris comme un acte de couture et de suture des « déchirures du langage » à vocation sotériologique, dans une métaphore très présente aussi chez Yves Bonnefoy et Philippe Jaccottet : « le génie en temps d’épreuves / murmure tout bas des mots, il recoud / les déchirures du langage / dans l’espoir certain / que la chaîne fragile / deviendra mémoire des pierres, des plantes, / et – la chaleur servant d’appât – étoffe des ombres humaines ».

Cette foi dans le livre, surtout chez les poètes les plus jeunes, ne se distingue pas d’un travail de renouvellement du langage poétique. Seul un langage sans cesse retravaillé en profondeur peut œuvrer à l’acte majeur de « changer la vie ». Ce renouvellement du langage repose d’abord sur l’alliance d’éléments venus de la tradition russe (souvent grâce à l’intertextualité) et d’éléments provenant de la poésie étrangère. Il prend aussi la forme d’un triple travail touchant le vocabulaire, la syntaxe et le rythme. Il ne recule pas non plus devant la multiplication des paradoxes. Aussi par exemple Arsène Mirzaïev, poète de la jeune génération, s’il affirme son allégeance au mot qui souligne encore sa foi dans le langage (« par humilité / devant / Notre Seigneur le Mot »), multiplie-t-il les paradoxes : « J’apprends / à parler / à l’école / des muets », paradoxe qui renforce encore l’échange de substance primordiale entre le langage et le silence. Se multiplient aussi les poèmes brefs, qui travaillent le blanc typographique venant insuffler du silence à la parole. Preuves, parmi d’autres, le poème de Mirzaïev dédié « à Oleg Ossipov » qui, tercet aux vers très courts intensifiés par les blancs, prend la forme d’une sorte de haïku japonais : « un ciel gris moisi / des mouettes passent / tristesse ». Le travail sur le vers bref amplifié par les blancs et les silences s’accompagne d’un travail sur l’image, signe distinctif aussi de cette poésie, comme le suggère l’expression insolite « ciel moisi ». Ce renouvellement du langage par la brièveté du vers, souvent non ponctué, sans majuscules et cerclé de silence, frappe tout particulièrement dans les textes du poète émigré Anri Volokhonski. Aussi, dans son poème « Transpir », refusant un lyrisme de l’effusion, laisse-t-il totalement l’initiative aux vers très courts, émondés, proches du minimalisme, dans lesquels la syntaxe se défait au profit du rythme et du silence. Ce qui frappe c’est alors le travail musical qui, sous le signe des blancs et des ellipses, donne lieu à une spatialisation du poème proche, pour l’oreille, de litanies ou de psaumes : « inspir / expir / inspir // inspir / expir / inspir ». Ces poèmes, qui libèrent le blanc, le souffle, le silence, le vide et le rythme, peuvent entrer en correspondance avec les œuvres de la poésie française dans la mouvance d’André du Bouchet. Comme par exemple dans Neumes de Christian Hubin, les vers lacunaires sont des fragments d’un « reste chantable » (Celan), poussières venues d’on ne sait quelle galaxie lointaine. Quant à Sergueï Birioukov, connu pour ses travaux liés à « l’avant-garde », il compose tout un poème ludique autour d’un abécédaire et un acrostiche de « Derjavine » dont les premières lettres forment le mot « Dieu » (en russe « bog »). Ce poème ne peut qu’entrer en résonance avec tous les poèmes français qui, à la suite de « Voyelles » de Rimbaud travaillent autour de l’abécédaire : « O l’Oméga, rayon violet de ses Yeux ! » (Rimbaud)… « Trône Omega » (Birioukov).

Une autre tentative de renouvellement du langage se joue dans l’alliance inédite de procédés anciens (le recours au mythe et à l’allégorie) et d’un lexique issu du quotidien le plus simple. Le travail de la poésie russe sur le mythe est constant : Oleg Okhapkine retravaille la figure des Parques (« Les Parques filent des bribes de destin ») ; Valerii Skoblo réécrit le mythe d’Ulysse et de Nausicaa (« Comment a-t-elle vécu, après, Nausicaa, / Quand dans ses yeux les larmes furent séchées ») ; Alexandre Iériomenko se réclame d’Homère (« Je récite Homère par cœur »). De même l’ouverture au plus quotidien régénère le vers, d’Okhapkine (« J’ai bu ma bière. Je suis triste, / Tranquillement j’allume une clope ») à Ekaterina Belavina (« Le ciel est une tasse de lait. / Boire tout chaud de pareils moments »). Les poèmes les plus intenses, où le renouvellement du langage est le plus à l’œuvre, sont ceux qui allient le mythe et la notation la plus quotidienne, comme dans un poème de Valerii Skoblo : « Qui m’est le plus proche, les anciens Grecs / Ou mon voisin de palier // Qui est mon frère, l’employé du gaz / ou Ulysse le rêveur ? » C’est dans le poème « Élégie » de Boris Ryžij que l’alliance du mythe (voire de l’allégorie) et des détails les plus quotidiens trouve son plein accomplissement, dans une rencontre inédite entre « l’amour » et les notations issues du réel le plus simple : « À l’arrêt du tram l’amour lui-même / était debout sous l’averse / dans sa courte robe d’été, sans parapluie, / les bras croisés sur la poitrine et / mâchonnant d’un air altier / des graines de tournesol ». Cette façon d’unir le mythe et le simple (au ras du sol du quotidien), pour renouveler et régénérer la parole poétique, est aussi le signe distinctif de plusieurs poètes contemporains français, de Jean-Baptiste Para[38] (traducteur inspiré de Boris Ryzij) à Olivier Barbarant [39].

Au terme de ce voyage initiatique dans la poésie russe contemporaine, il est important de souligner non seulement l’ouverture de la poésie russe sur la poésie française et européenne mais aussi l’ouverture simultanée de la poésie française contemporaine à la poésie russe. Plusieurs poètes français d’aujourd’hui ont traduit des poètes russes : André du Bouchet (né d’un père américain d’origine française mais né en Russie d’une mère d’origine russe juive) a traduit Voyage en Arménie de Mandelstam ; Philippe Jaccottet a traduit aussi Mandelstam (D’une lyre à cinq cordes) ; Jean-Baptiste Para a traduit (outre Boris Ryzij) Vera Pavlova ; Valérie Rouzeau a traduit Serge Tretiakov, etc. De plus en plus de poètes français écrivent sur des poètes russes : Martine Broda a écrit un texte sur Tsvétaïeva (L’amour du nom) ; Yves Bonnefoy a écrit un court essai important sur Requiem d’Akhmatova (« Oui, je le peux » [40]) ; Venus Khoury-Ghata (poète francophone d’origine libanaise) a imaginé dans un récit la fin de la vie de Mandelstam (Les derniers jours de Mandelstam). D’autres poètes français dialoguent avec les poètes russes dans leurs propres poèmes : Jean-Yves Masson (traduit en russe par Tatiana Victoroff) a consacré un poème imaginant la dernière rencontre entre Akhmatova et Mandelstam à Voronèje [41]; Jean-Baptiste Para (traduit aussi en russe par Tatiana Victoroff) évoque, dans son livre de poèmes La faim des ombres, à la fois des figures historiques et des poètes (Mandelstam [42] ). Comme le suggère ce bref aperçu, c’est d’ailleurs sans doute Mandelstam avec qui la poésie française contemporaine noue le plus de dialogues (traductions, récits, poèmes, articles). Les poètes les plus importants du lyrisme contemporain français sont traduits en russe : Yves Bonnefoy par Mark Grinberg ; Philippe Jaccottet par Tatiana Victoroff… La multiplication des liens entre poésie russe et poésie française suggère à quel point la poésie d’aujourd’hui joue son présent et son avenir dans et par les rencontres croisées, grâce à une exceptionnelle fécondation réciproque des paroles poétiques des uns par les autres, signe distinctif de la poésie européenne hic et nunc, qui ne peut s’inventer et se renouveler que par « vases communicants » (Breton) entre les cultures des différents pays. C’est à cette condition seulement que les poésies européennes peuvent articuler à leur tour, chacune à sa manière, le décisif « Mogou » d’Anna Akhmatova qui, repris par Yves Bonnefoy, engage la légitimité et la fonction de la poésie, voire la transmutation cruciale de la séparation en réparation [43] — « Oui, je le peux » : « Admirable est-il qu’Anna Akhmatova ait répondu à cette femme qui lui demandait : ‘Cela, pourrez-vous le dire ?’ par ces simples mots décisifs : ‘Oui, je le peux’. Tout l’avenir de l’humanité repose sur cet engagement (…) Cet instant pesait plus, sur les balances de l’être, que la masse infinie des meurtres, des délations, des emprisonnements, des famines organisées dont la Russie d’alors était la scène aux lumières partout éteintes » [44].

______________________________________

1. Ossip Mandelstam, De la poésie, Gallimard, 1990, p. 146.

2. Marina Tsvétaïéva, « Réponse à un questionnaire », Correspondance à trois : Rilke, Pasternak, Tsvétaïéva, Gallimard, 1993, p. 75.

3. Marina Tsvétaïéva, Le Poète et la critique, Le Temps qu’il fait, Cognac, 1989, p. 41.

4. Voir par exemple le livre critique de Jean-Michel Maulpoix Du lyrisme, José Corti, 2000 ; et son livre de poèmes, Une histoire de bleu, Mercure de France, 1992 (réédition en Poésie/Gallimard en 2005).

5. Voir par exemple Jean-Marie Gleize A noir. Poésie et littéralité, Seuil, 1992.

6. Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, José Corti, 2009.

7. Michel Deguy, La Raison poétique, Galilée, 2000, p. 13.

8. Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, op. cit., p. 40.

9. Jean-Luc Nancy, Résistance de la poésie, William Blake, 2004.

10. Jérôme Thélot, « La poésie comme résistance », Le travail vivant dans la poésie, encre marine, 2013, p. 19-39.

11. Jean-Claude Pinson, Habiter en poète, Champ Vallon, 1995, et Poéthique : une autothéorie, Champ Vallon, 2013.

12. Yves Bonnefoy, L’improbable, Mercure de France, 1959, p. 120.

13. Yves Bonnefoy, Hier régnant désert, in Poèmes, Poésie / Gallimard, 1982, p. 138.

14. Voir Hervé Ferrage, Philippe Jaccottet, le pari de l’inactuel, PUF, 2000, p. 27 et ss.

15. Friedrich Hölderlin, Élégies, « Le Pain et le Vin », Œuvres, Pléiade, Gallimard, 1989, p. 807 ; et Hölderlin, Sämtliche Werke, Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin et Darmstadt, 1956, p. 276-280.

16. Arthur Rimbaud, Une saison en enfer, Œuvres complètes, Pléiade, Gallimard, 2009, p. 216.

17. Rainer Maria Rilke, « Torse archaïque d’Apollon », Nouveaux poèmes, in Le vent du retour, traduction de Claude Vigée, Arfuyen, 1989, p. 25 ; et « Archaïscher Torso Apollos », Die Gedichte, Insel Verlag, 1992, p. 503.

18. Blaise Cendrars, Œuvres romanesques, précédées des Poésies complètes, Pléiade, Gallimard, 2017. Citons aussi Blaise Cendrars, Partir, poèmes, romans, nouvelles, mémoires, Quarto, Gallimard, 2011.

19. Patrick Née, L’Ailleurs en question. Essai sur la littérature française des XIXe et XXe siècles, Hermann, 2009.

20. Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, Œuvres complètes I, Pléiade, Gallimard, 1983, p. 134.

21. Arthur Rimbaud, Les Illuminations, Œuvres complètes, op. cit., p. 296.

22. Philippe Jaccottet, Tout n’est pas dit, Le temps qu’il fait, 1994.

23.À noter ici, dans la traduction de Christina Zeytounian-Beloüs, le travail de dissémination sonore du son « ou » issu du « louvre » désiré, qui restitue la force sonore de l’original.

24. Henri Meschonnic, Modernité, modernité, Folio, Gallimard, 1993, p. 24-25.

25. Paul Verlaine, Romances sans parole, Poésie / Gallimard, 2003, p. 263.

26. Voir en particulier Yves Bonnefoy, Les Planches courbes, Mercure de France, 2001, et La longue chaîne de l’ancre, Mercure de France, 2008. Pour le mythe de Cérès cher à Yves Bonnefoy, voir Patrick Werly, Yves Bonnefoy et l’avenir du divin, Hermann, 2017, p. 133-196.

27. Yves Bonnefoy, L’autre langue à portée de voix, Seuil, 2013, p. 322.

28. Ibid., p. 23 : « La parole du poème est musique, son “parlar” est “cantando” ».

29. Philippe Jaccottet, « Une question de ton », entretien avec Gabrielle Althen, numéro spécial « Jaccottet », Europe, n° 955-956, novembre-décembre 2008, p. 38.

30. Anna Akhmatova, « La musique », Course du temps, in Requiem, Poème sans héros et autres poèmes, traduction de Jean-Louis Backès, Poésie/Gallimard, 2007, p. 23.

31. Voir par exemple Philippe Jaccottet, « La voix », L’Ignorant, Poésie/Gallimard, 2006, p. 60.

32. Henri Michaux, Plume, Œuvres complètes I, Pléiade, Gallimard, 1998, p. 599.

33. Jean-Yves Masson, Onzains de la nuit et du désir, Cheyne éditeur, 1995 ; et Neuvains du sommeil et de la sagesse, Cheyne éditeur, 2007.

34. Guillaume Apollinaire, « Zone », Alcools, Poésie/Gallimard, 2002, p. 7 : « Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut ».

35. Martine Broda, L’amour du nom. Essai sur le lyrisme et la lyrique amoureuse, José Corti, 1997, p. 31.

36. Jean-Pierre Lemaire, Le pays derrière les larmes, Poésie/Gallimard, 2016.

37. Jean-Michel Maulpoix, La poésie malgré tout, Mercure de France, 1996.

38. Jean-Baptiste Para, La faim des ombres, Obsidiane, 2006.

39. Olivier Barbarant, Odes dérisoires et autres poèmes, Poésie/ Gallimard, 2016.

40. Yves Bonnefoy, « Oui, je le peux », in Tatiana Victoroff (dir.), Anna Akhmatova et la poésie européenne, Peter Lang, 2016, p. 241-242.

41. Jean-Yves Masson, « Conversation à Voronèje », in Anna Akhmatova et la poésie européenne, op. cit., p. 413-415.

42. Jean-Baptiste Para, La faim des ombres, op. cit., p. 25 : « Et votre âme italienne et russe à l’unisson… » (Tristia).

43. Pour ces deux notions importantes, voir la préface de Michèle Finck « Yves Bonnefoy : séparation, réparation, obstination », in Europe n°1067, n° spécial « Yves Bonnefoy », dir. M.F., mars 2018, p.3 -16.

44. Yves Bonnefoy, « Oui, je le peux », o.c., p.242.

© Michèle Finck, 2020.

© YMCA-Press, Paris, 2020

© «Русская культура», 2020.