Эфир 15 ноября 2024 https://www.rtr.spb.ru/radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=46748 С 20:10 – 34:32

Татьяна Путренко: Сегодня у нас редкий случай, когда мы будем говорить в рубрике «Петербургский текст» не только о поэте, но ещё о довольно крупном учёном, и о редакторе журнала.

Татьяна Ковалькова: Я очень рада возможности вспомнить сегодня имя Дмитрия Александровича Ивашинцова именно как поэта, в первую очередь, именно в нашей рубрике «петербургский текст», потому что его творчество просто идеально подходит под это определение. Но, прежде чем говорить о его поэзии я, всё-таки, должна обозначить масштаб этой личности.

Он заслуженный деятель науки, академик РАЕН, учёный-изобретатель гидротехник. В самые тяжёлые 1990-е годы он был директором института Гидротехники и, по сути, спас институт. Сами знаете как наука выживала в девяностые. И всё это он сумел сохранить: и людей, и институт и, конечно, немножко надорвался. Поэтому он с радостью, как только всё стало более или менее стабильно, передал всё это в надёжные руки и занялся тем, чем хотел заниматься всю жизнь, но ему не позволила в своё время семья. Его отец был очень строг. Он был из древнего дворянского рода. Кстати, есть исследование – «500 лет рода Ивашинцовых» историка Сергея Манькова. В их роду в генеральском чине было очень много людей. Есть улица профессора Ивашенцова, микробиолога, недалеко от Александро-Невской лавры. Он тоже из этого рода. Поэтому семья такая петербургская. У Дмитрия Александровича есть старшая сестра Ольга Александровна, только что ушедшая от нас. Когда она поступила в академию художеств им. И.Е.Репина на отделение скульптуры, то их отец сказал, что одного художника в семье достаточно. Кто-то должен зарабатывать деньги.

Надо сказать, что Дмитрий Александрович получил весьма строгое воспитание. Сам он свидетельствует, например, что дети – они с сестрой, никогда не видели дома отца в рубашке с расстёгнутой верхней пуговицей. И, конечно, в период юности это вызывало протест. У него в школе была компания, где одним из одноклассников был Сандрик Товстоногов – сын Георгия Александровича Товстоногова. И вот они вместе безобразничали, часто попадали в детскую комнату милиции. Ещё он рассказывает забавный анекдот о качестве чернил 1950-х годов. У него было два дневника в школе: один для двоек, другой для хороших оценок. Отцу он всегда показывал хороший дневник…

Т.П. Ну и с одеждой, наверное, было не так строго — всё же время стиляг его тоже затронуло…

Т.К. Это было чуть позже. Так вот анекдот. Как то зимой он утопил в прорубе дневник с двойками. А по весне дневник выловили рыбаки в Финском заливе и вернули в его школу. Не представить сегодня, чтобы надпись сохранилась бы. Дома он был порот страшным боем.

Т.П.: Даже пороли?

Т.К.: Да, и такое вот воспитание должно было вылиться в окончательный протест. Но этого не произошло. В какой-то момент, по признанию Дмитрия Александровича, когда он уже учился в институте (он закончил Политехнический институт), вдруг сработала генетика. Он осознал, что за всё в ответе. И такая позиция части нашей интеллигенции, чьё самое активное время пришлось на период застоя, конечно была очень ценная. Здесь наряду с отрицанием «духоты» и ложных ценностей, было и приятие Родины в целом. Была идея служения Родине в тех условиях, ну, какие есть. И это очень важный момент.

Т.П.: И Родине, и традиции…

Т.К.: У него есть такие строчки пронзительные:

Значит, вот так — покориться, согнуться, сломаться!?.

Значит, и щель нам сгодится, и тёплая падаль?

Надо идти — лишь идущий осилит дорогу.

… Если не выход, то выбор всегда нам оставлен.

Так сложилась его судьба, что лишь через сорок лет он смог вернуться к тому, чем хотел заниматься всю жизнь, то есть, к литературе. Совместно и издательством «Росток» мы издали в 2019 году первую презентационную книжку, где пытались связать его имя с Бронзовым веком русской поэзии, именно с этими поэтами. Во-первых, потому, что со многими поэтами, например с Кривулиным, он был знаком, со Стратановским тоже, хоть и не вполне удачно. Но, это не важно! Сюда он больше вписывается по своей поэтике…

Т.П.: Но и время то же…

Т.К.: Да, и время тоже, они ровесники все… И когда мы готовили эту первую книгу, которая называется «Цветы одиночества», (мне нужно было прочесть весь корпус текстов потому, что я писала предисловие), я вдруг обнаружила удивительную вещь: это не стихи, которые пишутся от случая к случаю. Знаете, когда человек занят каким-то основным делом другим. И меня поразило не только наличие большого корпуса текстов, но и кропотливый интеллектуальный и , собственно литературный, труд внутри него, как будто человек занимался всю жизнь только литературой.

Т.П.: Хотя это было не так.

Т.К.: И более того, когда он был директором института, никто даже представить себе не мог, что этот суровый человек — такая тонкая душа, очень тонкий лирик. Я для знакомства хочу прочесть одно из моих любимых стихотворений, коротенькое, оно 1985 года:

Разве нежность ничего не стоит?

— Как трава весенняя нежна;

в дымке утра солнце беззаботно

золотые тронет стремена.

В путь, так в путь… Не будем горькой чаши

пригублять. На свете нет разлук.

Просто ждет дорога. И летящий

не исчез, а замер лёгкий звук.

Он живёт, он дремлет где-то в сердце:

ведь поёт так дивно тишина

в куполах вселенского собора,

где печаль и нежность и весна.

Вот такое изумительной красоты лирическое стихотворение. И такая трепетная душа скрывалась за брутальностью, за интеллектуализмом. Да, и ещё, конечно, прослеживается развитие, что очень важно для настоящего поэта. Это реально путь: стихи 1960-х весьма отличаются от стихов 1990-х. И ты просто видишь как развивался этот внутренний лирический герой. Поэтому мы с полным основанием можем говорить, что есть такой поэт Дмитрий Ивашинцов вне всех его остальных заслуг и регалий.

Т.П.: Да, но есть ещё и редактор журнала «Русский мiръ».

Т.К.: А это как раз отдельная история. Когда он оставил науку, особенно уже в чиновном звании, он организовал международную ассоциацию «Русская культура». Среди учредителей были все известные петербуржцы: Владимир Гусев – директор Русского музея, Борис Пиотровский, Даниил Гранин, Диана Вишнёва и многие другие. Ассоциация приняла участие в первом конгрессе соотечественников в 1991 году. И итогом этой общественной деятельности мыслилось создание закона о культуре, который у нас, как известно, до сих пор не принят. Нашлись специалисты, которые его написали. Они выходили в правительство с этим . Но воз, как известно, и ныне там. В итоге удалось создать печатную платформу – альманах «Русский мiръ: пространство и время русской культуры». 11 лет мы просуществовали как печатное издание, и уже 9 год существуем как Интернет-портал «Русская культура».

Т.П.: То есть печатного издания сейчас нет?

Т.К.: Да, последний номер вышел в 2016 году, сейчас только портал, но у него почти та же структура, которая была в альманахе, основные рубрики пополняются статьями. Мы теперь выпускаем тематические сборники. Вышел сборник по рубрике «философский пароход», сейчас мы готовим по рубрике «острова словесности», то есть это будут наши филологические открытия.

Т.П.: Ну и, наверное, надо сказать о последней книге.

Т.К.: Последняя книга, она вышла в издательстве им. Н.И.Новикова и называется «Молчанье». И, в отличии от «Цветов одиночества», где я была редактором и составителем, это книга авторская. Дмитрий Александрович определил «молчанье» как ключевое слово для его творчества.

Т.П.: Почти по Тютчеву.

Т.К.: Это замечательный сборник, где в маленьком предисловии он изложил своё творческое кредо. Он говорит, что одна из основных его тем –это орфическая тема в развитии. Орфей и Фауст – два мифологических героя, которые для него являются путеводными дорогами. Я бы даже сказала, что для него миф – не миф, а некая возможность. По Ивашинцову – Эвридика – это душа.

Т.П.: Ещё один миф весьма распространённый.

Т.К.: И что сделал Орфей? Он абсолютно виноват, потому что испугался её (Эвридики) чистоты и обернулся. Он не доверился её чистоте. И это такой ключ, может быть, к пониманию его лирики.

Т.П.: Не только к этому мифу.

Т.К.: Да, возможно, ко всему его творчеству. Дмитрия Александровича нельзя назвать человеком религиозным. Но вот эта совестливость, пронзительное благородство – оно всё время не давало покоя. Этот идеал, который перед ним всегда существовал, Эвридики как души, которую человек предаёт периодически. Но, с другой стороны, это и путь к развитию. Так что, я бы очень рекомендовала нашим читателям открыть для себя этого автора.

Т.П.: И, наверное, не обойдётся без стихов наш петербургский текст.

Т.К.: Я прочту стихотворение, которое отражает, как мне кажется, трагический опыт его поколения:

Пусть я брошен тобой,

Пусть твой профиль расколот на части,

Эвридика!

Бег твой лёгкий сквозь ветви веков и сквозь чащи

прекрасен как сон,

Эвридика, звучащий…

Сон — поющий любовь.

Сон — поющий отчаянье страсти.

Сон ли, звон колокольни

средь русской равнины стоящей…

От Эллады до нас бесконечны, как эпос, пустые платформы,

и билета без визы на выезд и въезд — не оформить.

Но с котомкой в которой душа, пара строк и пустая бравада

я бреду за тобой, я бреду, возвращаясь на волю из Ада.

Т.П.: Можно ещё одно стихотворение прочесть.

Т.К.: И я бы хотела ещё прочесть титульное стихотворение из сборника «Цветы одиночества»:

цветы одиночества

так ли и мне

как вы

островками холодного света

растаять в конце уходящего лета

растаять и всё…

словно отблеск луны.

сквозь пальцы раздумий

текут лепестки

уже переполнена чаша молчанья

и тёплое слово

трепещет в гортани

как трель соловья на вершине весны.

вернувшимся эхом

проходят года

и памяти гладь расцветает кругами

как высохло русло…

где лилась вода,

песок и осока

осока и камни.

И у нас ещё есть замечательный повод – это юбилей Дмитрия Александровича. 80 лет. Конечно для поэта, который — вечный юноша, эта такая дата, которая, может быть его смущает. Он не хочет его отмечать. Но мы сердечно поздравляем Дмитрия Александровича с юбилеем и желаем ещё долгих лет активной творческой жизни.

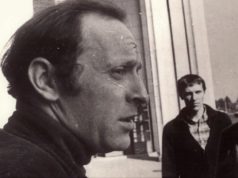

На заставке фотография Дмитрия Ивашинцова работы Николая Симоновского.

© Т.И.Ковалькова, 2024

© Радио «Россия.Санткт-Петербург», 2024

© НП «Русcкая культура», 2025