Среди деятелей славянофильского движения Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) занимает особое место. Родственно связанный с московским кружком так называемых ранних славянофилов, он продолжил их дело и на целую четверть века стал символом, а во многом и идеологом славянофильства. Благодаря его публицистике славянофильство вышло за пределы московских кружков и салонов и стало достоянием общественной мысли России. «Созданное им за это время, – пишет А.А. Тесля, – оказалось, пожалуй, решающим по значимости в интеллектуальной истории славянофильства – не столько в разработке отдельных положений славянофильского учения, сколько в самом внесении славянофильства в публичное пространство, обеспечение ему долговременного присутствия в нем <…> сделать славянофильство фактором общественной жизни, трансформировать славянофильское учение из взглядов небольшого кружка в мировоззренческую позицию, открытую широкому кругу участников – это преобразование является преимущественно его заслугой»[1]. Аксаков был связующим звеном между ранними и поздними славянофилами. При этом философское значение Аксакова заметно скромнее его предшественников и многих последователей. Однако его биография, литературная, публицистическая, общественная и редакторская деятельность дают богатый фактический материал для изучения как его жизни, так и славянофильского движения и даже целой эпохи.

Под непосредственным влиянием или даже присмотром Аксакова формировалось и петербургское славянофильство, ставшее в последней трети XIX в. заметным интеллектуальным явлением. В отличие от Москвы столичное славянофильство концентрировалось по большей части в профессорских кабинетах и Санкт-Петербургском славянском благотворительном обществе. В Петербурге славянофильство отличалось научным уклоном, преодолев семейную замкнутость московского кружка. Это позволяет говорить об академической разновидности славянофильства. Можно указать, по крайней мере, две причины, по которым петербургские славянофилы теснее сходились с Аксаковым. Во-первых, Аксаков был ближе к поколению петербургских славянофилов, чем к А.С. Хомякову и И.В. Киреевскому. Во-вторых, в Аксакове импонировал практицизм, проявляющийся в первую очередь в его активной издательской и редакторской деятельности, организации помощи южным славянам и т. п. Он охотно привлекал к сотрудничеству в своих изданиях петербургских единомышленников. Идейная близость, скрепляемая совместной работой, подтверждалась и отказом от дистанцированности, которой грешили многие московские славянофилы, демонстративно отдалявшие от себя людей, не входящих в их родовой круг. У Аксакова не было того «московского генеральства», которое так обижало, например, В.И. Ламанского. Впрочем, в Петербурге никто не оспаривал славянофильского первородства Аксакова.

Академическое славянофильство в Петербурге прежде всего было представлено профессорами Санкт-Петербургского университета К.Н. Бестужевым-Рюминым, В.И. Ламанским и О.Ф. Миллером. Конечно, жизнь и публицистика Аксакова не обойдены вниманием в отечественной науке, хотя надо заметить, что в изданиях и исследованиях по истории славянофильства Аксаков заметно уступает историографическое первенство К.Н. Леонтьеву. Учение Аксакова не столь философски обременительно, чтобы диссимулировать волю к знанию в бесконечном потоке интерпретаций, а его деятельность достаточно разнообразна, чтобы можно было переложить многообразие биографических фактов в исследовательское повествование. В монографиях, диссертациях и многочисленных статьях нашла отражение разносторонняя активность московского славянофила, его учение, дружеское и семейное окружение. В работах, посвященных Аксакову, рассматривается и его отношение к петербургским славянофилам, чаще всего к О.Ф. Миллеру[2]. Неопубликованные дневники и воспоминания О.Ф. Миллера были использованы в диссертации Д.А. Бадальяна «И.С. Аксаков и газета “Русь” в общественной жизни России». Из последних работ о К.Н. Бестужеве-Рюмине укажем статью Е.Н. Мотовниковой[3]. Однако все же этот сюжет еще не был предметом специального изучения. Даже отдельное издание «Иван Аксаков в воспоминаниях современников»[4], за исключением речей того же О.Ф. Миллера, почти не дает для этого материалов. Не касаясь фактологической стороны взаимоотношений Аксакова со своими столичными единомышленниками, приведем их оценки деятельности и личности московского публициста.

Частично, круг источников, позволяющий представить такую подборку, опубликован. Прежде всего, это переписка Аксакова с Ламанским[5], письма Аксакова Миллеру[6] и Миллера Аксакову[7]. К ним примыкают не издававшиеся черновики писем Ламанского Аксакову, многие из которых, по признанию самого Ламанского, не были отправлены. Другой круг источников – это непосредственные отклики на смерть Аксакова и работы, носящие следы мемориального характера. В этом случае, конечно, следует брать поправки на тональность таких откликов, их некритичность.

Владимир Иванович Ламанский (1833–1914) был знаком с Аксаковым без малого тридцать лет, сотрудничал со многими славянофильскими журналами, начиная с «Русской беседы» (1858), хотя сам признавался, что во многих аксаковских изданиях участвовал посредством переписки с редактором и, в меньшей степени, статьями. После смерти Аксакова он писал 21 марта 1886 г. его вдове Александре Федоровне: «Лучшие воспоминания моей жизни (с 1858 г.) связаны с моими сношениями с Иваном Сергеевичем. Немудрено, что вспоминая о нем, становлюсь неумеренно болтливым. Много я нравственно ему обязанный. Переписка его со мной была всегда для меня утешением и ободрением, исправляла во многом меня и подымала на добрые дела нравственные»[8]. Опубликованные письма позволяют проследить темы, которые взаимно волновали Аксакова и Ламанского. Сознавая себя продолжателем дела московских славянофилов, Ламанский придавал особое значение своим отношениям с Аксаковым, указывая в одном из писем (5 июля 1872 г.), что «Я примыкаю к Вам (славянофилам. – А. М.) только через Вас собственно, Попова и Гильфердинга. Я Хомякова видел только раз, с Вашим братом раза два, три, Киреевских никогда не видал»[9]. В 1859 г. для аксаковской газеты «Парус» Ламанский подготовил «Исторические письма об отношениях русского народа к его соплеменникам», в которых наиболее полно высказались славянофильские убеждения Ламанского той поры. К сожалению, из-за цензурного запрета газеты «Исторические письма» так и не были опубликованы. Именно Аксакову в Москву в 1863 г. Ламанский через своего старшего брата Порфирия отправил для публикации трактат Л. Штура «Славянство и мир будущего». Аксаков, правда, публикацию отклонил.

После получения первой книги Ламанского «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» (1859), которая была удостоена Академией наук половинной Демидовской премии и вскоре защищена в качестве магистерской диссертации (1860), Аксаков писал в ответном письме 14 июля 1859 г. из Москвы: «Что важно в Вашей деятельности, что возбуждает к ней сильное сочувствие, – это то, что Ваша ученая речь дышит жизнью, что в прилежном исследователе слышишь человека с плотью и кровью, что в изысканиях видишь не только искренний интерес археолога, но присутствие, или так сказать – веяние высшей идеи, дающей истинный смысл, расширяющей значения, раздвигающей тесный горизонт археологических интересов. Чувствуешь – во имя чего совершен этот труд, преодолены препятствия, поставляемые кропотливою, сухою работою. <…> Предсказываю Вам, любезный Владимир Иванович, что Вам суждено ввести Слав[янский] вопрос в область ученых вопросов первой важности, придать ему общественное значение, сделать его вопросом жизненным. Тогда и трудности не покажутся трудными, и изыскания не сочтутся сухими, и явится много деятелей»[10]. Ламанский и впрямь как по завету Аксакова со временем стал крупнейшим европейским славистом, создавшим свою научную школу. Его славянофильское исповедание непринужденно перетекало в славяноведческие исследования, где филия находила продолжение в воле к знанию. Правда, Ламанскому, несмотря на все попытки, не суждено было переработать славянофильские идеалы в политическое мировоззрение. Общественное влияние и значение его трудов было минимальным.

Речь Ламанского «при публичной защите диссертации на степень магистра» и диссертационные «положения» были опубликованы в 1860 г. в «Русской беседе», редактировавшейся Аксаковым[11]. Для аксаковской газеты «День» Ламанский в 1861 г. готовил статью «Россия – мир славянский». Об этом он сообщал в письме 29 сентября 1861 г.: «Пишу для Вас и целый ряд статей – Россия – Мир Славянский. Это собственно profession de foi Москаля всем южным и Западным Славянским патриотам»[12]. Сохранившийся черновой неоконченный вариант этой статьи был недавно опубликован[13].

Защита магистерской диссертации позволила Ламанскому сначала выхлопотать заграничную командировку для продолжения ученых занятий по истории и языку западных и южных славян, а по возвращении приступить к чтению лекций в Санкт-Петербургском университете. Вступительная лекция Ламанского была опубликована Аксаковым в газете «День», а также издана отдельной брошюрой[14]. Об этом Ламанский упоминал в одном из писем:

«Иван Сергеевич. Вот Вам конец статьи о Безбардисе, отправленной вместе с моим вступительным чтением вчера утром. Я забыл Вам написать об оттисках. Лекции прикажите изготовить до 300 оттисков, не мене 250, – надо разослать побольше Славянам. Меня теперь там читают, хотя и бранят. Недавно Drien. Ziter. посвятил несколько статей моей брошюре Нац[иональности] Ит[альянская] и Слав[янская в политическом и литературном отношениях]. Да закажите оттисков 25 статьи о Безбардисе. Пожалуйста, не изменяйте в ней и не выкидывайте ничего, тем более конца. Не бойтесь. Начатая недавно агитация против Немцев Остзейских развивается гораздо быстрее, чем можно было предполагать.

Самарин не даром долго молчал: это целый великолепный трактат. Да познакомлюсь ли я когда с ним? – право досадно странно, что не удается мне нигде его видеть.

Ваш Ламанский.

Я писал Платону в Ригу о переводе на Лат[ышский] Овербека, вчера получил из Риги письмо, что три главы уже переведены. Около 118 челов[ек] Латышей трудятся теперь в Риге над составлением Латышского словаря»[15].

В письмах Ламанский, естественно, не касается личности своего адресата, почти избегает оценок. Он чаще и охотнее (в том числе и в статьях) упоминает о старшем брате Аксакова, Константине Сергеевиче. Одна из редких характеристик Ивана Сергеевича содержится в письме родителям, отправленном июне 1863 г. из Вены во время первой заграничной командировки: «Мужественная, энергическая личность. Действительно натура Прокопия Ляпунова. Борьба и препятствия его закаляют. Дай Бог ему сил и воли. Он принесет много добра Русской земле»[16]. В другом письме, отправленном родителям уже во время второй заграничной командировки из Венеции (23 марта / 4 апреля 1869 г.), Ламанский косвенно ссылался на социальный идеал славянофильства в формулировках, близких Аксакову:

«Мы все сыновья, братья, племянники рабов или рабовладельцев. Еще недавно или мы били или нас били. Еще и по сие время у нас есть податные и неподатные сословия, есть дворяне, свободные от важнейшей государственной повинности – военной службы. Я не удивляюсь, что наши министры хотят зажать рот Аксакову. Мне странно, что наша журналистика и литература так мало делает для распространения здравых понятий о податной системе. Напр[имер], в Заре пишет Градовский о конституционных теориях французов. Моя Синьория, старая Венеция, была во многих случаях преподлейшее правительство. Но за одно я особенно глубоко ее уважаю. Здесь все правление б[ыло] в руках аристократии, но она никогда не освобождала себя от податей и службы, напротив, платила и служила более всех»[17].

В Аксакове Ламанский ценил, прежде всего, организаторские и редакторские дарования, способствовавшие распространению славянофильских идей как в русском обществе, так и среди западных славян. Именно на влияние славянофильской публицистики Аксакова заграницей ссылался Ламанский в письме министру народного просвещения А.В. Головнину, ратуя за продолжение издания газеты «День». Вот фрагмент этого интереснейшего письма:

«Позволю себе привести один случай, совершенно достоверный и который я узнал стороною. В к[онце] прошлого года один из молодых редакторов “Народные Листы” проф. Топпер ездил в Варшаву. Вернувшись оттуда, он написал несколько статей, в которых чрезвычайно резко, оскорбительно отзывался не о правительстве нашем, а о самих нас, Русских, называл нас дикарями, варварами и пр. Один из Русских, бывших в то время в Праге, послал И.С. Аксакову в “День” очень сильный ответ. Аксаков, с своей стороны, прибавил несколько замечаний в том смысле, что Чехи теперь очень зазнались, воображая себя первым Славянским народом и очень ясно им намекнул, что без нашей помощи им никогда не освободиться от Немцев. Когда “День” пришел в Прагу, то Топпер и вся молодая партия, преимущественно сочувствующая Полякам, хотела уже изготовить Аксакову ответ громовой, но Палацкий и Ригер, узнав об этом, решительно воспротивились и дали сильный нагоняй Топперу за его статьи о Варшаве. Аксаков, хорошо знакомый со всеми политическими деятелями Славянскими умел очень ловко задеть их, не называя имен. Вообще я при том вынужден заметить Вашему Превосходительству, что запрещение газеты “День” будет иметь самые печальные последствия в землях Славянских, для нашего на них влияния. Я говорил об этом с В.П. Балабиным, и он совершенно того же мнения. Вашему Превосходительству угодно было, что бы я сообщал Вам сведения о партиях у Славян, об их симпатиях к России. Император Александр II пользуется у них большим уважением, точно также и вел. князь Константин, но вообще Русского правительства они не любят и считают его совершенно Немецким. Но и они понимают или чувствуют силы и будущность русского народа. Наши партии, Западнические, всех толков пользуются у них малым сочувствием. Бакунина они знают, но большинство понимает его сумасбродство, гораздо больше любят Герцена, но лично знакомы с большею частью нашей партии так называемых Славянофилов. Только побывав в Славянских землях, можно вполне оценить те громадные услуги, которые оказали Хомяков, Киреевские, Аксаковы. Славяне сочувствуют в России только Русскому, Славянскому элементу, разумеется самому многочисленному, создавшему Россию, как она есть. Они справедливо видят в нашей партии, к которой я за честь считаю принадлежать, наивернейших представителей этого элемента. Точно также смотрят на нас и Немцы Прусские, Германские, Австрийские и Русские, Петербургские и Остзейские, которые нас не терпят. Петербург Славянам не внушает ни малейшего сочувствия. На всякую другую Русскую партию сморят они с недоверием. Только орган славянофилов может иметь у Славян сильное значение и влияние. Образ мыслей, характеры главнейших представителей Славянофильства, их труды, соединенные с самопожертвованием, для распространения идеи Славянства в России очень хорошо известны в землях Славянских. Ни одна даже Польская партия, всегда неразборчивая в нападениях, не осмеливалась заподозрить Славянофилов в искренности их убеждений, в благородстве и независимости характера. На всякий другой орган, который бы захотел теперь заменить “День”, орган не Славянофильский, Славяне стали бы глядеть с недоверием. “Колокол” и Бакунинские прокламации будут теперь наиболее читаться в землях Славянских. Поляки с удовольствием могут теперь взирать на Русскую журналистику, ни один орган не соберет себе таких с ними бойцов, каких имел “День”. Ни одни из Славянистов, знакомых с Славянским вопросом, не решиться посылать своих статей к редакторам, которых надо учить азбуке в этом деле. Запрещение “Дня” в высшей степени пагубно и в другом отношении. В Чехии особенно, также и в других Славянских католических землях есть одна партия, которая питает глубокое сочувствие к нашей церкви. Эта партия немногочисленна, но она может иметь великое будущее, в Чехах, напр[имер], к ней принадлежал Ганка. Я знаю таких православно-мыслящих между молодежью и стариками, даже к удивлению встретил тоже сочувствие в некоторых сельских священниках. Эти люди не только уважают Славянофилов, но и преданы им всею душою Имя Хомякова для них просто священно. Запрещение “Дня” наносит удар этой партии или школе и в то же время чрезвычайно приятен ультрамонтанской партии в Чехах, которая с боязнью следила за успехами “Дня”. Я в Праге разговаривал с одним их главных деятелей этой партии, ультра-католиком Штульцем, редактором журнала “Pozor”, в котором он постоянно пишет о Русской церкви, разумеется, с своей точки зрения, вызывает Чехов ходить в Россию и проповедовать в ней католицизм. Эта партия, к которой принадлежит глава Чешской аристократии граф Клем-Мартинец, главнейше блюдет союз Чехов с Поляками, находится в тесной связи с Русскими иезуитами кн. Гагариным и Голицыны, Мартыновым и др., а также и с другою сильною Католическою партиею в Хорвации. В главе последней стоит епископ Штроссеймайер. Как ни богат он, но капиталы, которыми он располагает, заставляют думать, что он тесно связан с Римским обществом пропаганды в землях Славянских. Его агенты рассеянны ныне по всей Турции, в его епархии печатаются десятки Болгарских, Сербских книг и брошюр, проповедующих унию в православных Славянских землях Турции, на его счет воспитываются молодые люди в Пражском унив[ерситете], основывается ныне в Загребе (Аграме) Южно-Славянская академия или университет. Некоторые профессоры будут Чехи из партии ультрамонтанской. Он хочет в этот университет притянуть всю православную молодежь Южно-Славянскую, Сербов и Болгар. Должна ли, может ли Россия взирать равнодушно на такую пропаганду? Что может тут сделать дипломация и правительство? Последнее, мне кажется, должно не мешать, а содействовать Славянофилам и их бывшему органу “День”, который один из всех наших журналов мог с успехом бороться против этой Славянской католической партии. Конечно, Илье Арсеньеву или Н.Ф. Павлову можно приказать, и они также станут писать против католицизма и за православие. Но я убежден, что наше правительство никогда не решиться на такие меры. Наши духовные журналы неизвестны вовсе в Славянских землях и мало могут возбуждать интереса, ибо, по нелепому устройству наших семинарий, в них не преподаются поныне даже древне-Славянский язык, не только что новые Славянские наречия, литературы, политическая и церковная история Славян. Кроме двух наших священников и Раевского в Вене и Войтковского в Будине все наши ученые духовные суть совершенные невежи в деле Славянском, а эти два священника были сотрудниками «Русской Беседы» и “Дня”. Из разговоров с католиком Штульцем я убедился, как эта партия опасалась “Дня”. Он следит, как видно, за каждым замечанием, каждою статьею, имеющею какое-либо отношение к ним. Вот, Ваше Превосходительство, те глубоко негативные последствия запрещения “Дня”, на которые указать повелевает мне долг совести. <…> В остальное время я видаюсь с некоторыми живущими здесь Славянами, как депутатами в здешнем рейсрате, так и с другими, напр[имер], Словаком Кузмани, одним из вождей современного Словацкого движения в Венгрии, он суперинтендант протестантской Словацкой церкви, проф. и декан здешнего университета. Этот один из умнейших Славян, друг Хомякова и других Славянофилов. Я к нему явился без всякой рекомендации. Он меня чрезвычайно обласкал, как приятеля Аксакова и сотрудника “Дня”. На Кузмани запрещение “Дня” произвело самое тяжелое впечатление. Вообще здешние Славяне думают, что настоящим тому поводом была статья 34 № “Дня” об Остзейских Немцах. Я не стану, Ваше Превосходительство, указывать, как вредно действуют все такие предположения на отношения Славян к России, как колеблят они то уважение к ней, которое снова стало в них усиливаться по освобождении крестьян и проч.»[18].

В письме Аксакову Ламанский признавался, что «Головнин приказывал мне писать ему в частных письмах о политических партиях, о народных движениях, симпатиях, поручал мне обращать внимание на народное образование, народные школы»[19]. Большое, предельно откровенное и чрезвычайно содержательное письмо министру (в котором речь шла не только о газете «День») возымело свое действие. Издание «Дня» было возобновлено под редакцией Ю.Ф. Самарина. А.В. Головнин оценил аргументацию Ламанского. Его ответы были краткими, но достаточно определенными:

«Царское Село.

21 июля 1862

Милостивый Государь

Владимир Иванович.

Сегодня я получил Ваше в высшей степени любопытное письмо от 2/14 июля и спешу выразить Вам искреннюю признательность за сообщаемые сведения и мысли, которым в целом сочувствую. Могу удостоверить Вас, что письма Ваши принесут родине истинную пользу и с удовольствием уведомляю, что газета День не бесследно запрещена, а И.С. Аксаков вследствие непростительных поступков лишен звания редактора и газета по его же желанию предана Юр. Фед. Самарину.

Примите уверение в отменном почтении

А. Головнин»[20].

«Милостивый Государь

Владимир Иванович.

Письмо Ваше из Вены, от 5/17 июля я получил и искренно благодарен Вам за откровенное и обстоятельное сообщение весьма полезных сведений о умственном направлении в Славянских землях и степени сочувствия, с которым встречают там наши периодические издания. Прошу Вас продолжать писать мне столь же откровенно и по всем предметам, которые Вы признаете достойными внимания и сочувствия.

Примите, Милостивый Государь, уверение в моем почтении и преданности

А. Головнин

“3” Августа 1862 г.

Его Высокобл-дию В.И. Ламанскому»[21].

Приближение славянофильских воззрений к действительности, согласование их с нуждами современного общества и претворение их в конкретные практические шаги Ламанский считал предпочтительной задачей петербургских славянофилов. Московское славянофильство заявило о себе как реактивное и критическое направление. Ранние славянофилы не дали целостного, законченного изложения своих взглядов, предпочитая лишь реагировать на обвинения в свой адрес и критиковать суждения оппонентов. Пришло время славянофилам, полагал Ламанский, выступить с положительной программой и принять более деятельное участие в жизни общества. В этом он видел преимущество петербургских славянофилов. В этом же направлении, надеялся он, в Москве действует Аксаков. В одном из писем Аксакову (23 сентября 1866 г.) Ламанский писал:

«Вообще я все больше убеждаюсь, что наше общество вовсе не так дурно, как часто нам кажется. Оно само теперь понимает, что надо зажить по-иному. Оно сердится на некоторых своих наставников не за то, что они осуждают его, а за то, что ничего более не делают, как только осуждают. Признайтесь, что все наши лучшие люди виноваты в том, что выпустили нашу молодежь из рук, что наш Черныш[евский] и др. действительно проявили замечательную энергию. Когда мы рассуждали о том, что надо жить и действовать, они в самом деле жили и работали, жертвовали собою, поучали, направляли, увлекали молодежь, указали ей цели и задачи. В том ограниченнейшем кружке, в котором мне приходилось иногда жить и что-нибудь улаживать, мне удавалось только тогда, когда немного подыгрывали, тотчас давали людям уроки и задачки, и затем стирался и не напоминал им о себе. Люди не любят учителей и власти, которая дает себя чувствовать. Да при том же, самый умный, самый гениальный человек не в силах исполнить многих уроков и задачек, им же самим предложенных, или по крайности так, как исполняли люди простые, но хорошие. Наконец, поняв однажды мысль, человек ее усваивает, и ему бывает обидно, когда ему твердят, что это не его собственность. И грешно досадовать на то, что Ваша мысль напр[имер] повторяется многими без признания Вашей заслуги. Не останавливайтесь на одной мысли, развивайте ее далее, пускайте в оборот новые, всего лучше не иметь времени на оценку своих подвигов. Скажите – Петербургская мысль. Кстати. Отличнейшие люди и по сердцу, и по дарованию, часто на вас сердятся за Вашу ругань Петербургу. Поверьте, Ив[ан] Сер[геевич], у нас многое лучше, чем у Вас, в Москве. Вы заладили себе одно, что петерб[ургские] славянофилы только немцев ненавидят. Кстати вспомните как, что Вы недавно писали о Пруссии и Бисмарке. Агитировать против немцев – надо непременно в газете. В чем же и состоит славянское призвание России, как не в том, чтоб победить немцев. Турок то не трудно, а вот немцев побейте. Теперь есть хоть союзники хорошие»[22].

Главное оружие славянофилов – правдивое слово, которое Ламанский пытался обращать к своим студентам. Аксакова же он призывал издавать еженедельную славянофильскую газету: «Я кое-что тут делаю, но сам лучше других чувствую, что одним таким манером еще ничего не поделаешь. С кафедры стараюсь, как умею, воспитать молодежь в русском, славянском духе, но понимаю, что одними лекциями не завладеешь умами. Нужен орган литературный и политический, который бы направлял наше общество, долбил бы ему об одном постоянно, пробуждал бы его и т. д.»[23]. Письмо датировано 30 сентября 1866 г. Сетования Ламанского вызваны окончательным закрытием в 1865 г. газеты «День».

Правда, высоко оценивая политическую публицистику Аксакова и во многом разделяя его социально-политические взгляды, Ламанский, тем не менее, не видел в Аксакове политического лидера, считая его не способным к успешной политической борьбе. Об этом он, в частности, писал из Венеции 25 октября 1868 г. этнографу Александру Ивановичу Артемьеву:

«Я живу здесь очень смирно, почти отшельнически, видаюсь мало с кем, каждый день, кроме воскресений, в архиве с 9 ½ – 3 ½ ч. Читаю каждый день иностранные газеты, но вообще все современное уходит у меня на задний план. Новый любопытный документ в Архиве гораздо для меня важнее и интереснее всех интересных телеграмм и передовых статей и речей Бейста, Станлея. Впрочем одно меня занимает судьба и влияние Самар[инских] изданий. Прислали мне недавно статью Аксак[ова] в [“]Москве[”] уже торжествующую и даже предлагающую Немцам руку примирения. Я решительно не знаю ч-ка менее политического, менее Аксакова способного к борьбе политической. Нам в этом вопросе вовсе не важно и не желательно, чтобы Немцы сейчас покорились. Нам нужно не окончание этого дела, а правильное, систематическое ведение борьбы. Тогда она будет иметь великое образовательное для нас значение. Аксаковское и вообще наше Русское добродушие и слишком вещественное созерцание, воспитанное в нас долгим сожительством и грубою борьбою с Азиатскими племенами, готово таким образом все испортить. Немец нас хорошо знает и сумеет во время нас разжалобить, увлечь, одурачить»[24].

Однако политическая дисквалификация Аксакова в глазах Ламанского не мешала ему обсуждать со своим московским корреспондентом политические вопросы, особенно в ту пору, когда сами события неизбежно занимали умы славянофилов. Таковы были последствия Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и последовавшего за ними Берлинского конгресса. Аксаков, председательствовавший в Московском славянском комитете, 22 июня 1878 г. выступил с речью, осуждающей итоги Берлинского конгресса. После этой речи Московский славянский комитет был закрыт, а Аксаков выслан из Москвы во Владимирскую губернию. Сохранилось два письма Ламанского, отправленных Аксакову в эти дни.

«Дражайший Иван Сергеевич.

Вы, вероятно знаете, что мы готовимся к войне с Австриею. Правительство, по крайности Военное Ведомство просило моего содействия, как одного из ревнителей Слав[янского] дела в России. Меня недавно в Штабе просили о доставлении разных сведений. Между прочим спрашивают, в какой степени можно рассчитывать на содействие и помощь Буковинских раскольников. Я отвечал, что я тут ничего не знаю и всего лучше мог бы это разъяснить Аксаков. Лицо, с которым просил меня иметь дело генерал Обручев, полковник Беневский, просил меня самого написать Вам и просить Ваших сведений и указаний. Из Буковины нужны верные и постоянные сведения о движениях войск и об укреплениях горных проходов

Узнайте ка, Иван Сергеевич, посекретнее, через Ваших Моск[овских] староверов, в какой степени можно на Буковинских рассчитывать, отпишите и научите, что делать.

Не знакомы ли Вы со Словаком Эм. Черним, служащим, если не ошибаюсь, в лицее у Каткова? Напишите, пожалуйста, что это за человек. Я его когда-то знавал патриотом и интересуется ли родиною, и заботится ли о ней? Или же махнул на все рукою. В таком случае нечего с ним связываться. Иначе я бы вошел с ним в маленькую переписку.

Страшно тяжелые времена переживаем теперь. Как слышу из одного источника (не Игнатьев), то во всем виноват кн. Никол[ай] Ник[олаевич], который по переходе через Балк[аны] спешил только в Петерб[ург], портил все дело Игнатьеву; его вина, что мы не заняли Кон[стантинопо]ля, ни пр инеем, ни после, когда приехал Тотлебен, который нашел армию деморализованною: так Ник[олай Николаевич] внушил ей, что война кончена и все будто распущены.

Конгресс был уже необходим для проволочки времени и для военных и морских приготовлений. Я полагаю сам от себя, что раз решились отступать, то чем больше уступок делали, тем лучше, потому что все равно война неизбежна. Разумеется, унизительно и гадко даже на словах уступать горную Болгарию и Балканы. Но что делать, если не можем по неготовности начать войну сейчас.

Мне кажется, что война неизбежна осенью или зимою. И к войне с Австриею мы готовимся. Относительно же Англии чуть л не ограничимся демонстрациями. Так по карйней мере мне говорили военные люди. Но мне что-то не верится. Но что против Австрии принимаем разные меры, того ни скрывали от меня.

Опять бы Вам мало погодя обратиться с прошением о разрешении издавать газету или журнал. Теперь в беде не откажут, Бог даст. Я уже говорил Обручеву, что газета Ваша была бы необходима.

Живу на даче и хотя бываю в городе, но Моск[овские] Вед[омости] редко вижу, и не знаю, была ли напечатана Ваша речь. Если напечатана, пришлите пожалуйста, а то не знаешь №, где искать и найдешь ли еще в лавке. Да и приезжая в город всегда по делам, торопишься и не успеешь справится.

<…> в мое отсутствие отказался. Он ч-к не худой, но сух и скуп и не смотря на старость лет легкомыслен, как все наши баре. Об отказе его не особенно жалею. Не знаем только, кого выбрать. Хотелось бы графа Воронц[ова], да не знаю, подойдет ли? Я во всяком случае предпочитаю военного и нередко подумываю о Драгомирове. Что скажите?

Пишите мне, пожалуйста, на дачу Петербург, на Выборгское шоссе, 11 верста, дача Сухачева (№ 53).

Ваш Ламанский

30 июня [18]78»[25].

«Благодарю Вас, любезнейший Иван Сергеевич, за письмо и за сведения. Едва ли только Багинский, если это тот, кого я знавал, из Венгрии. Семенович же Галичанин. Его я хорошо знаю. Но дело не в том. Ионин написал официальную жалобу на Васильева. Ин кажется, Ионину бы лучше было написать прямо нам и раньше. Я был с самого начала против посылки Вас[ильева] и теперь упрекаю себя, что не воспротивился его выбору решительнее. Он не худой молодой человек, но положительно глуп и упрям. Теперь е нам бумага от М[инст]ра Вн[утренних] Дел с сообщением Выс[очайшего] повел[ения], состоявшегося вследствие доклада Гирса об отправке всех пособий не иначе как через Аз[иатский] Департ[амент]. Нужно мне с Вами повидаться и поговорить о многом. Вероятно, я съезжу к Вам в Москву на несколько дней, но если поеду, то после 15 Июля. Вы, вероятно, тоже на даче и, быть может, не всякий день бываете дома или на службе в Москве. Бываете ли Вы в ней по вечерам? Есля я буду в Москве, то намерен заняться немножко в Синод[альной] Б-ке, в Рум[янцевском] Муз[ее]. Поэтому мне бы хотелось заниматься беседами только вечером. Во всяком случае долго оставаться в Москве не могу. Где Вы на даче, т. е. лучше как к Вам ехать: по железн[ой] ли дороге или в экипаже, и долго ли? Если это далеко и долго и вообще неудобно, то не лучше ли видаться утром, до открытия библиотеки. Но бываете ли Вы рано утром в Москве? Забираться же на целый вечер наддачу и потому неудобно, что мне хотелось бы повидать разных старых знакомых и сделать также визиты некоторым новым лицам. Нужно бы съездить и к Троице, в Академию. Все это возьмет много времени, а более 6–7 дней я не могу отлучаться из Петербурга по домашним делам и по карманным, да и в Слав[янском] Общ[естве] теперь никого нет: Бестужев уехал.

До отъезда в Москву (если поеду) хочу повидать здесь кое-кого, чтобы привести Вам вестей если не хороших, то более верных. До отъезда же надеюсь получить от Вас пару слов с Вашими адресами, где Вас в какое время можно застать и когда Вам свободнее?

Итак, может быть, до свидания.

Ваш Ламанский.

8 июля [18]78. Знаете, что я жду? что Бисмарк нам в скорости предложит конвенцию на манер Англо[-]Тур[ецкой] и <…> с нас Польши по Вислу. Говорят, не только там, но и в Литве ходят Австро[-]Венг[ерские] агенты. Поляки ждут избавления от Австрии. В Августе Франц Иосиф приедет во Львов на торжественную закладку или открытие (наверное не знаю) Польского театра. Вот как бы мы умнее были, то устроили бы всероссийскую подписку на Русский театр во Львове и послали бы несколько тысяч рублей в день Австро[-]Польского празднества во Львов. Это бы имело смысл и значение. Кое-какие личные сношения с нашими официальным миром (заметьте, еще самым умным и дельным) производят на меня всякий раз самое тяжелое впечатление. Вы чувствуете что-то старческое, дряблое. Отсутствие инициативы и энергии, полнейший канцеляризм и решительная бездеятельность и беспечальность. Иной раз еще думаешь, что Западн[ая] Европа, знающая нас преимущественно по этому миру и с этой стороны, еще слишком мало нас презирает.

Вчера в вагоне жел[езной] дороги во всеуслышание два соседа друг другу совершенно незнакомые ругали Берл[инский] мир и посла-жандарма. Говорят, что Шув[алов] решительно не хочет ехать <…> в Лондон, метя в Министры, но им де очень недовольны и посылают назад в Лондон или оставляют в Госуд[арственном] Совете. Грейс будто бы принял портфель М[ист]ра Финанс[ов] со слезами на глазах ,умоленный и упрошенный: и как пажу не поправить наших Финансов! Его же товарищ, паж и жандарм, хочет и может быть М[ист]ром Иностр[анных] Дел. Да, нашим поколениям не видать красных дней. В войне, в одной войне я вижу спасение для России. Иначе все так называемое внутреннее развитие теперь рекомендуемое будет заключаться в разных полицейских мерах.

8 Июля

Выборгское шоссе, 11ая верста дом 53»[26].

Ламанский не только принимал участие в аксаковских повременных изданиях, но и сам преуспел на редакторском поприще. Пожалуй, только Ламанский из всех славянофилов оказался наиболее успешным издателем. Редактировавшийся им журнал «Живая старина», выходивший с 1890 г. до 1916 г., был лучшим отечественным этнографическим изданием своего времени. И хотя журнал не был в строгом смысле славянофильским, его замысел, вырос из славянофильских проектов издателя-редактора. Двумя годами позже Ламанский предпринял попытку организовать славяноведческий журнал «Славянский мир», славянофильский подтекст которого был более очевиден. К сожалению, журнал постигла участь большинства славянофильских изданий: отказ министерства[27]. О проекте нового журнала славянофильской направленности Ламанский писал Аксакову еще в письме 30 января 1882 г., воспринимая его если не в качестве возобновления, то, по крайне мере, продолжения самого известного славянофильского журнала «Русская беседа»:

«Теперь вопрос и совет, вопрос от меня, совет от Вас. Что Вы скажите? Идёт у нас речь об издании ежемесячного журнала (в 15 л[истов] книжку), без переводов, с отделами: 1. Словесность (от 2 ½ до 3 л[истов]), 2. Науки (до 5 л[истов]), Крит[ика] и библ[иография] (русск[ая] и иностр[анная]) до 2 и 2 ½, Внешн[ее] и внутр[еннее] обозр[ение] (до 4 ½ и 5 л[истов]). Слов[естностью] заведовал бы гр. Кутузов (Арсений), филос[офией], литер[атурно-]крит[ическим], естествен[ным] – Страхов, наук[ами] истор[ико-]нравств[енными] – может быть я.

Главное участие приняли бы некоторые наши провинц[иальные] профессора русского направления. Для внутренних земских дел будем искать людей и рекомендаций и сведущих людей у земцев не парламентаристов. Хороших сотрудников по этой части всего труднее найти в Питере. Обратимся и к Вам. Статьи Ваших сотрудников слишком большие для Руси могут находить себе место в нашем журнале. Хочется его назвать “Русская Беседа”, даже с тем же эпиграфом. Что Вы на это скажите? Хотелось бы в первых же книжках поместить что-либо ненапечатанное Хомякова, брата Вашего, Самарина. Нужно, чтобы и Вы дали и своё имя в программу и какую-нибудь статью для Руси не годящуюся. За последовательностью и выдержанностью направления будет наблюдаемо строго. В таком журнале, который бы противодействовал разным либеральным, конституционным и социальным радикальным журналам, есть крайняя надобность, как есть потребность в журнале с серьёзным литературно-научным характером, дабы прямо и косвенно бить всю эту часто великую дрянь, московскую и петербургскую, величающую себя интеллигенциею и забывающую, что есть целая группа людей гораздо поинтеллигентнее и иначе о многом думающих.

Пока имеется капитала только 30 тыс[яч], но есть надежда, что ещё прибудет. На большее и даже вообще на барыши не рассчитываем, лишь бы окупалось.

На этой недели мы, вероятно, окончательно условимся на счёт программы и подачи прошения о дозволении. Коли дело уладится, начнём с сентября. Выпустим, значит, в нынешнем году только 4 книжки.

Знаю, что дела у Вас много и писать много некогда. Но надеюсь всё ж таки, что мне отпишите откровенно»[28].

Одну из своих статей, написанную в пору, когда разгоралась борьба за освобождение южных славян Ламанский озаглавил словами Аксакова и посвятил ее своему многолетнему московскому корреспонденту[29]. На смерть Аксакова он откликнулся некрологом в «Известиях Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества». В нем Ламанский, в частности, разделял деятельность Аксакова на два периода: 1843–1860 и 1860–1886 гг. Речь Ламанского памяти Аксакова была составлена на основе автобиографической записки Аксакова, «присланной им В.И. Ламанскому для напечатания в энциклопедическом словаре Н. Гершмана»[30]. Ламанский отмечал многочисленные случаи запретов и ограничения деятельности славянофилов. Так, он указывал на арест Аксакова в 1848 г. «неизвестно за что» и его выход в отставку в 1850 г. «вследствие внушения» за занятия стихотворством (поэма «Бродяга»). «В дальнейшей своей литературной деятельности, – писал Ламанский, – Аксаков перенес не мало преследований; его рукописи просматривались особенно строго, наконец его совсем лишили права быть редактором какого-либо журнала»[31]. Касался Ламанский и редакторской деятельности Аксакова, в том числе его работы над такими славянофильскими изданиями, как журнал «Русская беседа» и газета «Парус». Особенно Ламанский привечал литературный дар Аксакова, высоко для своего времени оценивая его художественные произведения: «Литературные произведения Аксакова этого периода, когда гениев не было, а были лишь таланты, могут быть поставлены наряду с произведениями лучших русских писателей. Его “Утро в гражданской палате” ничем не уступает “Ябеде” Княжнина»[32].

Не мог Ламанский обойти стороной сравнение братьев Аксаковых, признавая более деятельный, практический характер Ивана Сергеевича. «Константин, – признавал он, – человек святой жизни, умерший с тоски по отцу, идеалист, сторонился от практической жизни, от борьбы, движения, к которым стремился Иван Сергеевич»[33]. Граф Н.П. Игнатьев, не лишенный панславистских симпатий, с которым Ламанский познакомился, вероятно, в бытность его послом в Константинополе (1864–1877), обращался к Ламанскому и Миллеру с предложением издать политические статьи по славянскому вопросу Аксакова. В свое время Аксаков приветствовал назначение Н.П. Игнатьева министром внутренних дел (1881–1882), высоко оценивая результаты его дипломатической службы и верность «национальному русскому направлению». В итоге активное участие в издании сочинений Аксакова принял Миллер. Об участии в подготовке этого издания Ламанского свидетельствует его переписка с Анной Федоровной Аксаковой. Так он писал 21 марта 1886 г.:

«Зимняя Дорога имеет положительные художественные достоинства и несомненно важное историко-литературное значение, как для биографии Ивана Сергеевича, так и для генезиса развития Славянофильского учения и для истории нашей словесности как отразилось в ней то возбуждение умов, которое возникло в Русском обществе с появлением требований самостоятельного развития русской мысли, Русской народности. Тарантас гр. Сологуба, Две Судьбы Ап. Майкова и Зимняя дорога И[вана] С[ергеевича]. Замечательно, что сравнивая эти 3 произведения между собою, придем к очевидному выводу, что 23 летний Аксаков целою головою, неизмеримо выше стоял в своем миросозерцании, по серьезности, строгости своего воззрения»[34].

Надо заметить, что еще в университете Ламанский восхищался неоконченной поэмой Аксакова «Бродяга», о чем писал своему гимназическому другу М. Устиновичу: «Это одно из замечательнейших произведений русской поэзии в последние 10 или 15 лет»[35]. Ламанский был соработником Аксакова в пору его наиболее плодотворной редакторской активности. Другой соратник Ламанского по историко-филологическому факультету и Санкт-Петербургскому славянскому благотворительному комитету историк Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) в меньшей степени принимал участие в аксаковских изданиях. Свидетельства их сотрудничества не многочисленны. Так, например, в письме к И.С. Аксакову 9 декабря 1881 г. Бестужев-Рюмин высоко отзывался о В.С. Соловьёве[36]. В Аксакове столичный историк видел единомышленника, олицетворяющего преемственность между поколениями «ранних» и «поздних» славянофилов. Бестужев-Рюмин, Ламанский, Миллер в отличие от ранних славянофилов и того же И.С. Аксакова были «тружениками науки». Общение с Аксаковым было важно для Бестужева-Рюмина как способ осознания славянофильского учения и движения, и как форма определения собственного места в нем. Именно эти вопросы Бестужев-Рюмин чаще обсуждал с московским публицистом и сосредоточился на них в своем мемуаре, посвященном Аксакову. В письме Бестужеву-Рюмину 18 августа 1875 г. И.С. Аксаков давал следующую краткую характеристику первых деятелей славянофильского направления: «…Славяне, да еще Русские, да еще дворяне, они не были тружениками науки и постоянно подвергались упреку в бездействии и лени; но они безостановочно проповедовали словами и раздавали направо и налево сокровища своего творчества. Говорю именно: творчества, в противоположность труженническому процессу в науке»[37].

То, что ранние славянофилы не были профессиональными учеными, Бестужев-Рюмин прекрасно понимал и не считал это недостатком, поскольку главное в учении и деятельности славянофилов было в другом. В речи памяти И.С. Аксакова историк говорил о «жизни духа» и «духе жизни» как главном деле славянофилов. «Представители этого направления, – писал он, – не были ни исключительно учеными, ни исключительно публицистами. Для них и наука и журналистика служили средствами: они искали духа жизни, стремились к жизни духа»[38]. Славянофилы по существу заложили философскую основу учения и задали общее направление последующего развития мысли, но мало останавливались на подробностях и деталях. Задача ранних славянофилов была по преимуществу философская и критическая. По словам Бестужева-Рюмина, «только широкое философское образование первых деятелей славянофильской партии (Киреевского (вспомним Европейца), Хомякова, Самарина, К.С. Аксакова) дало им возможность создать полную, логическую теорию и обосновать ее на ясных и раздельных понятиях. В трудах славянофилов первой эпохи преимущественно поражает стройность мысли, проникновение в самую сущность. Подробная разработка идет уже затем»[39].

В речи, произнесенной в Санкт-Петербургском славянском благотворительном обществе 14 февраля 1887 г., т. е. фактически к годовщине смерти Аксакова, Бестужев-Рюмин, развивая свою мысль о «жизни духа», отмечал важность разработки ранними славянофилами богословских вопросов. По его словам, «духовное очищение есть начало всякого блага. Вот почему вопрос религиозный был положен первыми славянофилами в основу их воззрений, вот почему и Киреевский, и Хомяков, и Самарин так много углублялись в богословские вопросы, обыкновенно столь чуждые нашему обществу, вот почему и Достоевский считал религиозное деятельное чувство основою общественного преуспеяния»[40]. Пожалуй, ни одно философское направление в России, за исключением софиологии, не дало столь существенных результатов в области богословия, как славянофилы. Славянофильское учение было адресовано образованной части общества. У истоков его стояли дворяне, которые обращались к дворянам же, т. е. наиболее европеизированному сословию. Ославянивать крестьян, мещан или священников нужды не было. Нелепость такой задачи слишком очевидна, чтобы не ней останавливаться. Она же демонстрирует и случайность названия московского кружка, члены которого стремились возродить в русском дворянстве народные, а не славянские начала. Именно это имел ввиду Бестужев-Рюмин, когда писал: «Внешнего патриотизма немало и у нас: еще давно замечено, что русские люди умеют умирать за Россию, но не умеют жить для нее. Славянофилы ясно сознавали, что наш народ чрезвычайно даровит, что в нем живы народные основы; но не то замечается в Русском образованном человеке, стало быть чего то недостает, чего то следует добавить и искать: вина всего заключается, о их совершенно справедливому мнению в безнародности нашего образованного общества»[41]. В области философии и науки славянофилы проводили эти же народные начала. «Следственно, – продолжал Бестужев-Рюмин, – те начала, которые бессознательно существуют в народе, должны быть приведены в сознание. Словом, должен свершиться тот же процесс, который теперь уже совершился в русской художественной литературе: двинутая мощною рукою Пушкина, она все глубже воспринимала в себя народные начала, все более и более проникалась народным духом»[42].

Миллер, Ламанский, Бестужев-Рюмин, в отличие от ранних славянофилов, принадлежали к малообеспеченной части дворянства; для них преподавательский, научный и литературный труд был единственным источником существования. Не поместья и обеспеченный досуг, а свобода и постоянный труд были их главным преимуществом. Не случайно петербургские славянофилы более всего ценили либеральные стороны славянофильской доктрины. Бестужев-Рюмин подчеркивал, что славянофильство не следует смешивать с западноевропейскими воззрениями, несмотря на явную ориентацию на немецкие философские концепции, и с консерватизмом, к которому не редко более склонны были как раз русские западники. «Тяжелый процесс возвращения к народным началам переживает мы в настоящее время, – писал Бестужев-Рюмин, – цель указана славянофилами; стремление к этой цели должно быть нашею главною заботою; а забота эта нередко заслоняется от наших глаз разными побочными обстоятельствами: то затмевается наше народное начало внешним патриотизмом, смешивается с консерватизмом в европейском смысле, то слышится восхваление наших начал, насколько они смешиваются в незрелых умах с передовыми учениями запада»[43].

Историк русской литературы, профессор Санкт-Петербургского университета Орест Федорович Миллер (1833–1889) также как и его друг В.И. Ламанский был деятельным участником аксаковских изданий. И.С. Аксаков, со своей стороны, высоко ценил научно-публицистическую деятельность Миллера и его верность либеральным принципам славянофильства. В поздравительном письме, направленном Миллеру в честь 25-летия его педагогической деятельности он, в частности, писал: «Вы не изменили себе ни разу в течении 25 лет вашего служения словом, отличавшегося всегда мужественною искренностью, как в свидетельстве о правде, так и в изобличении неправды; вы никогда не сходили с нравственного пути и неутомимо развивали в ваших учениках требования нравственные, отождествляя их с русскими народными идеалами, с любовью к русской народности»[44].

Общение Миллера с И.С. Аксаковым продолжалось с 1863 г. до конца жизни Ивана Сергеевича. Его смерть Миллер воспринял как уход одного из наиболее духовно близких ему (подобно Ф.М. Достоевскому) людей. В последние годы жизни Орест Федорович посвятил И.С. Аксакову ряд публикаций. Это некролог, помещённый в журнале «Русская старина» (1886. Кн. 3), а затем перепечатанный в «Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И.С. Аксакова» (М., 1886), а также несколько статей, опубликованных в «Известиях Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества»: «И.С. Аксаков и 19-е февраля» (1886. № 5, 6), «И.С. Аксаков и свобода слова» (1887. № 3) и «Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам» (СПб., 1889). Последняя работа, поводом для написания которой послужила публикация писем И.С. Аксакова («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах» М., 1888), была прочитана в качестве доклада в торжественном собрании славянского Общества 14 февраля 1889 г. и издана отдельной брошюрой.

Миллер не только активно печатался в изданиях московских славянофилов, но и старался привлекать к сотрудничеству с ними университетскую молодежь. Славянофильские пристрастия Ламанского и Миллера не находили широкой поддержки в студенческой среде. Бестужев-Рюмин и вовсе старался на лекциях не проявлять свои идеологические симпатии. Только нравственный авторитет Миллера среди студентов позволял ему напрямую обращаться со славянофильскими призывами даже к несочувствующей молодежной аудитории. Аксаков с готовностью откликнулся на предложение присылать для публикации студенческие работы, о чем он извещал Миллера письмом, отправленным на домашний адрес Ореста Федоровича (3 линия В.О., д. 18, кв. 16):

«Очень рад, что Вас 1 № нравится, почтеннейший Орест Федорович. Он вообще имеет успех. Да и эта форма удобна для серьезного действия. Разумеется был бы мне в высшей степени желателен живой критический обзор современной журналистики, живой, талантливы, острый. Если работа студентов не ученическое упражнение, то я ей очень рад. Если же еще ученическое, то пусть они поупражняются, пока достигнут зрелости, <…> и силы. В наше время молодежь развивается позднее. Когда мой брат, Самарин, самый Герцен и пр. начали действовать (да и весь круг Станкевича), они летами были едва ли старше теперешних второкурсников. Правда, молодежь теперь основательнее учится, – вообще беды в этом я не вижу, но только принимаю к сведению. Я на том и покончил тогда со студентами (на вечере у Ламанского); пусть пишут и представляют работы Вам или через Вас мне, и пусть не смущаются, если первые опыты будут не совсем удачны (что они сами предполагали); последующие затем будут удачнее и они разовьют в них критическую способность. Я же, сохраняя за собою полное право печатать или не печатать, обязался во всяком случае высказывать им свое искреннее мнение об их работах. Мы тогда и насчет журналов порешили: Отеч[ественные] Записки, Дело, Вестник Европы, Р[усская] Мысль. Если в других явится что-либо замечательное, то и об это замечательным… Жаль, что ни одного юриста нет меж ними, а не дурно бы теперь обозреть критически словоблудие, происходящее в Юридическом обществе по поводу Гражданского Уложения и Уголовного.

Ваш Ив. Аксаков

16 мая [18]83

Москва»[45].

В творчестве И.С. Аксакова, поэтическом и публицистическом, Миллер отмечал настойчивое требование освобождения крестьян и утверждение в России бессословного государства. Дворянство, полагал И.С. Аксаков, как сословие себя изжило, оно «могло бы удовольствоваться теми преимуществами образования, которые до сих пор были ему более доступны, чем всем другим классам общества, и которыми ему предстоит воспользоваться для общего блага»[46]. Более того, постоянно выступая против политики русификаторства, И.С. Аксаков ратовал за «обрусение» русского образованного слоя (дворянства), т. е. национальной интеллигенции. Обрусение нерусских народов, населяющих Россию, не нужно и даже опасно, поскольку идёт в разрез с принципом народности. Развитие общества – вот лучшее средство противостояния сепаратизму. В тоже время безнациональная интеллигенция, ориентирующаяся на иноземную культуру, представляет реальную опасность для развития России и является, несомненно, показателем болезненного состояния общества. Перед дворянством, как наиболее образованным слоем общества, и всей русской интеллигенцией должна стоять задача выработки самобытной культуры, без которой не возможно здоровое развитие общества и народа. Только самобытная культура может ограничить чрезмерное давление на общество со стороны государства. В этом пункте Миллер солидаризировался не только с И.С. Аксаковым, но и с Ф.М. Достоевским. «Именно невыработанностью своей культуры и по взгляду Достоевского, – писал Миллер, – вызвано у нас, наконец, нетерпеливое стремление обзавестись ею сразу, выписать её из-за моря, при ближайшем участии правительственной власти. Таким характером нашей запоздалой культуры и объясняется то, что мы уже слишком много забот возложили на попечительное правительство»[47]. Говоря о самобытной культуре, Миллер включал в неё образование и науку, которые также должны быть обезопасены от чрезмерного вмешательства со стороны государства. Он соглашался с протестом И.С. Аксакова, чтобы «новозаведённая у нас наука была отобрана в казну»[48]. Идеал бессословного государства, достичь которого можно, по мысли И.С. Аксакова, распространением на все сословия дворянских привилегий, воспринимался Миллером в целом как идеал социальный, как та «наша самостоятельность», в которой только и возможно спасение России. «России, – воспроизводил он точку зрения И.С. Аксакова, – стране не аристократической и не буржуазной, а земледельческой, можно было бы спастись от всех трудностей “рабочего вопроса” и мирным путём достигнуть осуществления того социального идеала, который не даётся Западной Европе, не смотря ни на какие кровавые революции»[49]. Это означало, что никакое решение внешних, мировых задач, стоящих перед Россией, не будет успешным, пока не будет покончено с внутренней неправдой, пока в стране царит социальная несправедливость. «Аксаков постоянно и напоминал нам о неотложных вопросах внутренних, о невозможности их отделять от вопросов внешних, о том, что политическое могущество прочным образом зиждется только на гражданском преуспеянии. …Известно, что он проводил в своём “Дне” идею решительного, раз на всегда, освобождения мысли и слова, освобождения в таких размерах, с такой широтой, каких мы не видим нигде, но которые представлялись ему вполне соответствующими качествам и историческим отношениям к верховной власти русского народа, никогда не стремившегося забрать в свои руки власть, но постоянно глядевшего на неё, как на такое средство для достижения общего блага, которое верно действует только при помощи прямого и откровенного народного голоса. В свободе мысли Аксаков видел не политическую привилегию, а Богом дарованное человеку право»[50]. По словам Миллера, «известно, что в славянофильском учении правда внутренняя становится выше правды внешней»[51].

В то же время, в И.С. Аксакове Миллер особенно ценил следование христианским идеалам, «способность ставить выше всего свою человеческую душу. На каком бы поприще, думал он всегда, ни пришлось служить, надо прежде всего служить той верховной силе, глашатаем которой является совесть, и которая называется Богом!»[52]. В «гуманной, жаждущей свободы душе» И.С. Аксакова Миллер видел следы той духовной работы и борьбы, которые лежат в основе православного мировоззрения и поступания. Он даже сопоставлял духовные искания И.С. Аксакова, рефлексивно отражённые в его письмах, с исихастской практикой. Так, например, попытку И.С. Аксакова подавить в себе тщеславие Миллер сравнивает с характеристикой «этой изворотливой страсти у одного из наших духовных писателей XV–XVI ст., преп. Нила Сорского, с которым Аксаков едва ли был тогда знаком»[53]. Понятно, что и в поэтическом творчестве И.С. Аксакова Миллер усматривал столь ценимую им «нравственную силу». «Общее и господствующее впечатление его поэзии, – отмечал он, – оставалось закаляющим нравственные силы в горниле терпения и выносливости»[54].

Главное же требование, без устали провозглашаемое И.С. Аксаковым, – это требование свободы слова. В свободе слова сходились все основные положения славянофильской программы: укрепление нравственных устоев как жизни, так и творчества; принцип народности; мировое предназначение России. Нравственная сила общественного мнения выступала гарантом самостоятельного развития народа и его культуры, а свобода слова и «полнейшая веротерпимость» – главным оружием России. «При полной свободе слова, – выражал Миллер свое славянофильское исповедание, – могла бы, наконец, выясниться перед целым миром и историческая наша идея – то, без чего никогда не может нам достаться окончательная победа. При свободе слова стало бы наконец ясно, как день, что наше историческое призвание – в верном служении народу, самому народу, как выражался Аксаков, тому, кто составляет у нас на Руси небывалое нигде большинство, тому, кто и в целом славянском мире решительно должен преобладать на том уже простом основании, что всё, стоящее в этом мире над самим народом, изменило заветам родной истории, в том или другом смысле увлечено чужбиной. И в этом, должно быть, сказался особый исторический просмысл. …Ведь нам надобно только, как выражался Аксаков, перестать наконец “трусить свободы”. Надо только понять, что от злоупотреблений свободы, сказывающихся от того, что, дорвавшись наконец до неё после долгого гнёта, люди теряют голову, – спасение в той же свободе, в широком просторе для каждого честного убеждения, для открытой борьбы со злом живых общественных сил. История ведь не ждёт, она высылает нам на встречу неотложные, настоятельные задачи, задачи, для которых потребуются люди, живые люди с горячей душой»[55].

Академическое славянофильство в Петербурге заявило о себе в пору наибольшей издательской активности Аксакова, который воспринимался в качестве символа славянофильского движения после того, как перестал существовать «московский кружок». Академическое славянофильство стремилось найти применение и оправдание славянофильским идеям в конкретных научных теориях (славистике, истории литературы, историографии, даже математике), а в перспективе и в практической деятельности. Однако оно старалось выйти за пределы ученых кабинетов и университетских аудиторий, искало сочувствия среди широких слоев русского общества. Не случайно Ламанский в большей степени считал себя не филологом, а историком и политическим мыслителем, оговаривая, что и история – это политическая наука. В Аксакове петербургские славянофилы видели именно такого политического мыслителя и практического деятеля.

Примечания

[1] Тесля А.А. «Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова. СПб., 2015. С. 168.

[2] Сосенков Ф.С. Проблемы территориальной целостности России и противодействия сепаратизму в политико-правовых воззрениях братьев Аксаковых // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2015. № 42; Тесля А.А. Следуя «основным началам славянофильства» (Орест Федорович Миллер) // Тесля А.А. «Последний из “отцов”»: биография Ивана Аксакова. СПб.: «Владимир Даль», 2015.

[3] Мотовникова Е.Н. Н.Н. Страхов и К.Н. Бестужев-Рюмин: взаимность критического понимания // Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2015. № 2. С. 58–67.

[4] Иван Аксаков в воспоминаниях современников // Сост., предисл. и коммент. Г. Н. Лебедевой / Отв. редактор О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2014. – 544 с.

[5] Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 9. С. 1–32; Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 12. Отд. II. С. 85–114; Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 2. С. 82–89; Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 3–4. С. 56–70

[6] Литературное наследство. Том 86. Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973.

[7] Письма О.Ф. Миллера И.С. Аксакову // Вече. Журнал русской философии и культуры. Выпуск 21. СПб., 2010. С. 149–172.

[8] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Ф. 3. Оп. 6. № 66. Л. 2 об.

[9] Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 86 об.

[10] Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 9. С. 28.

[11] Ламанский В.И. Речь, произнесенная в С.-Петербургском университете 31 января 1860 г. при публичной защите диссертации на степень магистра: «О славянах в Малой Азии, Африке и Испании» // Русская беседа. 1860. Кн. 19. № 1. С. 119–132.

[12] Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 12. Отд. II. С. 90.

[13] Ламанский В.И. Россия – мир славянский // Вече. Журнал русской философии и культуры. Вып. 19. СПб., 2009. С. 165–171.

[14] Ламанский В.И. Вступительное чтение доцента Петербургского университета В.И. Ламанского // День. 1865. № 50–51; Ламанский В.И. Вступительное чтение доцента Петербургского университета В.И. Ламанского // День. 1865. № 52; Ламанский В.И. Вступительное чтение доцента Петербургского университета В.И. Ламанского. М., 1865. 32 с.

[15] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Ф. 3. Оп. 4. № 323. Л. 5.

[16] Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 57.

[17] Там же. Л. 84–84 об.

[18] Письмо В.И. Ламанского А.В. Головнину // Вече. Журнал русской философии и культуры. Выпуск 19. СПб., 2009. С. 192–198.

[19] Переписка двух славянофилов // Русская мысль. 1916. № 3–4. С. 66.

[20] Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 454. Л. 1.

[21] Там же. Л. 2.

[22] Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 71 об.

[23] Там же. Л. 72 об.

[24] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Ф. 166. Оп. 5. № 23. Л. 1 об.

[25] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Ф. 3. Оп. 4. № 323. Л. 1, 1 об, 2, 2 об.

[26] Там же. Л. 3, 3 об, 4, 4 об.

[27] Малинов А.В. «Славянский мир» или «русский космос» (о нереализованном издательском проекте В. И. Ламанского) // Альманах «Русский мiръ». № 6. СПб., 2011; Малинов А.В. Русская философия: исследования, история, историография. СПб., 2013. С. 52–71.

[28] Санкт-Петербургский филиал архива РАН. Ф. 35. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 165, 165 об., 166, 166 об.

[29] Ламанский В.И. Россия уже тем полезна славянам, что она существует (Посвящается И.С. Аксакову) // Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. СПб., 1876. С. 10–33.

[30] Ламанский В.И. Памяти И.С. Аксакова // Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. 1886. № 2. С. 54.

[31] Там же. С. 54.

[32] Там же.

[33] Там же.

[34] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Ф. 3. Оп. 6. № 66. Л. 1 об. – 2.

[35] Там же. Л. 29 об.

[36] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Ф. 3. Оп. 4. № 47.

[37] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. 24872/CZXXXб.2. Л. 2.

[38] Бестужев-Рюмин К.Н. И.С. Аксаков // Известия Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества. 1887. № 3. С. 137–138.

[39] Бестужев-Рюмин К.Н. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Сочинение профессора С.-Петербургской духовной академии М.О. Кояловича. С.-Петербург, 1884 // Журнал министерства народного просвещения. 1885. Январь. Ч. CCXXXVII. С. 126.

[40] Бестужев-Рюмин К.Н. И.С. Аксаков. С. 139.

[41] Там же.

[42] Там же.

[43] Там же. С. 140.

[44] Цит по: Очерк научной деятельности профессора О.Ф. Миллера с приложением празднования 25-летнего юбилея. Составил И. Ш. [И.А. Шляпкин]. СПб., 1889. С. 32.

[45] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1, 1 об, 2.

[46] Миллер О.Ф. Иван Сергеевич Аксаков // Сборник статей, напечатанных в разных периодических изданиях по случаю кончины И.С. Аксакова. М., 1886. С. 81.

[47] Там же. С. 82.

[48] Там же. С. 87.

[49] Миллер О.Ф. Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам. СПб., 1889. С. 15.

[50] Миллер О.Ф. И.С. Аксаков и свобода слова // Известия Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества. 1887. № 3. Март. С. 150.

[51] Миллер О.Ф. Внутренняя жизнь и ход развития И.С. Аксакова по его письмам. С. 11.

[52] Там же. С. 34–35

[53] Там же. С. 10, прим.

[54] Миллер О.Ф. Иван Сергеевич Аксаков. С. 75.

[55] Миллер О.Ф. И.С. Аксаков и свобода слова. С. 152.

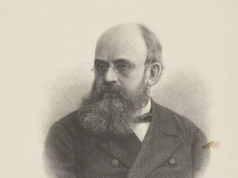

В заставке использован фрагмент портрета И. С. Аксакова работы Ильи Репина, 1878, Государственная Третьяковская галерея

© Алексей Малинов, 2021

© НП «Русская культура», 2021