1. Перед кем писать стихи?

Странный вопрос! Конечно же, перед самим собой, перед своим, если хотите, «я». А вот у Блока – не так. Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (ставшая потом «монахиней в миру»; мать Мария, погибшая в немецком концлагере Равенсбрюк, а ныне прославленная во святых Константинопольским патриархатом), как и многие талантливые женщины Серебряного века, была втянута в «магнитное поле» Блока. Она состояла с ним в переписке. И, надо заметить, вырвалась из этого любовного поля притяжения с большим трудом и не сразу. «Кончался круг, – признавалась она поэту, – и снова как-то странно возвращалась я к Вам»[1].

Елизавета Юрьевна вспоминает, как впервые читала «на башне» у Вячеслава Иванова свои стихи юная Анна Ахматова. После ее выступления Вячеслав Иванович обратился к Блоку и буквально вымолил у него кратко сказать свое мнение о прочитанных стихах. «Блок покраснел, – пишет Елизавета Юрьевна, – он удивительно умел краснеть от смущения, – серьезно посмотрел вокруг и сказал:

– Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом»[2].

«Все промолчали», — заканчивает «неловкий» эпизод Елизавета Юрьевна. Никто не стал оспаривать слов поэта, в которых открылась истина. Ну, а сам-то Блок перед кем писал свои стихи? По его смущению нетрудно догадаться, что он сказал и о себе, свое сокровенное. Поэт в «Прологе» поэмы «Возмездие» укажет, перед Кем:

Ты, поразившая Денницу,

Благослови на здешний путь!

Позволь хоть малую страницу

Из книги жизни повернуть.

Дай мне неспешно и нелживо

Поведать пред Лицом Твоим

О том, что мы в себе таим,

О том, что в здешнем мире живо…

Здесь бы и закончить «сюжет», сказав «спасибо» рассказчице, подтолкнувшей к поиску ответа. Но она, как известно, подтолкнула и Блока сказать ещё две «простые истины».

Шестнадцатилетней гимназисткой Лиза Пиленко без приглашения пришла (можно сказать, пробилась!) к поэту, чтобы услышать от него, «как справиться с тоской». Блок принял её в своем строгом, похожем на келью, кабинете. Лизу поразила в хозяине, по отношению к ней, «какая-то нежная бережность», которая, кстати сказать, ощутима и в стихотворении, которое он написал вскоре после встречи («Когда вы стоите на моём пути…»). В нем-то Блок и определит, и парадоксально сопоставит «сочинителя» и «человека». Сочинитель – это

Человек, называющий все по имени,

Отнимающий аромат у живого цветка.

Но –

(…) только влюбленный

Имеет право на звание человека.

Мать Мария (ур. Елизавета Пиленко, по мужу – Кузьмина-Караваева)

2. Власть

Завершая статью «Судьба Аполлона Григорьева», Блок подытоживает: «Никакой “иконы”, ни настоящей, русской, ни поддельной, “интеллигентской”, не выходит». И тут же поясняет, почему он в «иконописи» потерпел фиаско: «Для того, чтобы выписалась икона, нужна легенда. А для того, чтобы явилась легенда, нужна власть» (курсив Блока – Г. К.)[3]. И не иконописцу нужна таковая. Вовсе нет! Речь о власти того, кто должен быть изображён на иконе. «Какова же была та власть, которой мог бы обладать, но не обладал Аполлон Григорьев? – спрашивает Блок, – Власть “критика”? – Полномочие, данное кучкой людей? – Право надменно судить великих русских художников с точки зрения эстетических канонов немецких профессоров или с точки зрения прогрессивной политики и общественности»?»[4].

От лица «великих русских художников» Блок отвечает: «Нет». А дальше начинает, как бы двигаясь на ощупь, выявлять (выделяя ключевые понятия) некие предпосылки легендарной власти: «Человек, который, через любовь свою, слышал, хотя и смутно, далёкий зов; который был действительно одолеваем бесами; который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и “замолкших”; тоска и восторги которого были связаны не с одною его маленькой, пьяной, человеческой душой, – этот человек мог бы обладать иной властью» (курсив Блока – Г. К.)[5].

Но власть эта столь высока, что даже такие «гиганты духа», как Достоевский и Толстой, по мнению Блока, её не имеют. Она не от мира сего и никак не выразима, но поэт прикровенно указывает нам на тех, кто властью этой обладает несомненно. Человек, её имеющий, мог бы, – сравнивает Блок с первым «властителем», – слышать «гад морских подземный ход и дольней лозы прозябанье». Его голос, – говорит он о втором, – был бы подобен шуму «грозных сосен Сарова». Он побеждал бы, – указует на третьего, – единым манием «костяного перста»[6].

Имена первых двух легко угадать. Современные исследователи выдвигают шаткие доводы, что-де Пушкин «Болдинской осенью», спасаясь от карантинов, дал крюка аж через Саровскую обитель. Утверждают даже, что на пушкинском рисунке, который рядом с черновым текстом стихотворения «Отцы пустынники и жены непорочны…», изображён не кто иной, как преподобный Серафим. Всё это, конечно, не более, чем «научные» фантазии. А вот Блок сумел (чего от него никак не ожидаешь!) сблизить сих великих и легендарных мужей внутренне. Поэт указал нам и на третьего, иже побеждает единым манием «костяного перста», он тоже наделён властью иметь легенду о себе и свою «икону».

О ком же речь? И до чего ж не прост этот «костяной перст»! Думается, будет любопытен (для размышлений о нём) разговор Блока с Евгенией Книпович: «Потом Александр Александрович заговорил о каком-то монастыре на Севере, куда ни проходу, ни подъезду, где монахи выращивают особенно высокую траву – выше роста человеческого.

– Вот бы туда уехать, – сказал он. – Только без себя, все цепи тут оставить и литературу тоже, и тридцать семь лет; так, просто уйти»[7].

«Костяной перст» встречается в дневниковой записи поэта (22 декабря 1911): «Приходит возраст (…) когда над бедным шоссейным путём протягивается костяной перст, и чёрную рясу треплет родной ветер. Потом приходит родное (родина)…».

Символику поэта постигала его мать, недаром он признавался: «Мама – это я». Думается, и мы кой-что поймём, если вслушаемся в это, обращённое к матери, написанное в самом начале Великой германской войны и помещённое поэтом в цикл «Родина», стихотворение:

Моей матери

Ветер стих, и слава заревая

Облекла вон те пруды.

Вон и схимник. Книгу закрывая,

Он смиренно ждёт звезды.

Но бежит шоссейная дорога,

Убегает вбок…

Дай вздохнуть, помедли, ради Бога,

Не хрусти, песок!

Славой золотеет заревою

Монастырский крест издалека.

Не свернуть ли к вечному покою?

Да и что за жизнь без клобука?..

И опять влечёт неудержимо

Вдаль из тихих мест

Путь шоссейный, пробегая мимо,

Мимо инока, прудов и звезд…

(Август 1914)

Домыслы и умственные пояснения, по-моему, тут излишни. Они только замутят выплеснутые из потаённых глубин родниковые стихи. Ну, а имя того, кто побеждает манием «костяного перста», предоставляю назвать тебе самому, «читатель и друг» неисследимого поэта.

А. Блок и К. Чуковский, 25 апреля 1921 г. Фото М. Наппельбаума

3. За гранью молчаливых лет

О Блоке сложился устойчивый миф, что после «Двенадцати» и «Скифов», написанных в январе 1918 года, он как поэт до своей кончины ничего (кроме стихотворения «Пушкинскому дому», написанного 11 февраля 1921 года, и некоторых «мелочей») уже не создал. К «мелочам», видимо, нужно отнести шуточные стихи, стихотворные надписи на книгах, переводы из Гейне, Сема Бенелли, Шекспира, Шиллера и наброски продолжения 2-й и 3-й глав поэмы «Возмездие», сделанные в январе – июле 1921 года. Честно говоря, не так уж и мало, чтобы усомниться в мифе. А если ещё вспомнить о стихотворениях, подготовленных Блоком в 1918 году для сборника «За гранью прошлых дней» (примерно 1/3 книги), то миф и вовсе окажется несостоятельным.

Мне могут возразить: мол, какое отношение к поэтическому творчеству указанного периода имеют юношеские, как принято их называть, стихи упомянутого сборника? Отвечаю: самое прямое, ибо то, что они «юношеские», тоже (за малым исключением!) миф! Он утвердился сразу же по выходе книги, хотя автор в предисловии чётко написал, что многие стихотворения «переделаны впоследствии, так что их нельзя отнести ни к этому раннему (1898 – 1903 г. – Г. К.), ни к более позднему времени». На «это раннее» время (зарождение стихов) Блок указал в первой строке предисловия, что, похоже, и позволило не вникнувшим (а кто-то, быть может, не вник и намеренно!) привесить к сборнику ярлык: «юношеские стихи».

Не датируя стихотворений, автор такого определения и хотел избежать. Однако в советское время авторская воля была попрана: в сборнике, переизданном в 8-томнике А. А. Блока (1960–1963), под каждым стихотворением поставлена дата написания его 1-го варианта. Более того, сборник зарыт в 1-й том, титульная страница которого гласит: «Стихотворения. 1897 – 1904». Окончательно закрепляется ярлык в «Хронологической канве жизни и творчества Александра Блока» (Т. 7. С. 540): «1920. Лето. Вышел сборник юношеской лирики «За гранью прошлых дней». Справедливости ради, упомяну переиздание сборника в авторском варианте в составе книги «Александр Блок. Десять поэтических книг» (М., «Московский рабочий», 1980), но и оно (увы!) ярлыка не уничтожило, потому что в комментарии сохранялась ложь: «Юношеские стихи известного поэта привлекли большое внимание» (С. 483).

Только в академическом полном собрании сочинений сборник не только был представлен в авторском исполнении, но и введён в надлежащий том (Т. 4, 1999), в котором помещены «стихотворения, не вошедшие в основное собрание». В редакционном же комментарии наконец-то сказано, что стихотворения, «как правило, переработаны «рукою мастера». Добавлена и оценка их Блоком: «Многим из этих текстов, несмотря на то, что они никогда не включались в первый том трилогии, поэт отводил значительное место в истории своей лирики» (С. 403). К сожалению, их никогда не включают в книги его избранных стихов, а саму книгу не переиздают. Её можно даже назвать «книгой судьбы», ведь собранные в ней плоды после завязи дозревали до спелости чуть ли не всю творческую жизнь поэта. Вот об этой единственной в своём роде книге и хотелось бы напомнить. Но прежде всего – о стихотворениях, переработанных в 1918 году.

Начну с «Одиночества» (1-й вариант без заглавия) – самого крупного стихотворения. К тому же оно больше всех других подверглось авторскому вмешательству, причём столь существенному, что комментатор 8-томника почёл необходимым написать: «Дополнения (объём увеличен более, чем вдвое – Г. К.) настолько значительны, что, по существу, стихотворение следует отнести к этому (24 мая 1918 – Г. К.) времени» (Т. 1. С. 636).

К другим стихотворениям такую оговорку он сделать не осмелился. Хотя многие из них (как этого не заметить!) были Блоком не менее глубоко (а главное – творчески!) преобразованы, и, по сути, являют собою новые, хотя и выросшие из старого корня, произведения. Датирую «Одиночество», как и все остальные стихотворения, двумя датами – создания первоначального и окончательного текстов. Под другими стихотворениями помещаю мои краткие замечания.

Одиночество

Река несла по ветру льдины,

Была весна, и ветер выл.

Из отпылавшего камина

Неясный мрак вечерний плыл.

И он сидел перед камином,

Он отгорел и отстрадал

И взглядом, некогда орлиным,

Остывший пепел наблюдал.

В вечернем сумраке всплывали

Пред ним виденья прошлых дней,

Будя старинные печали

Игрой бесплотною теней.

Один, один, забытый миром,

Безвластный, но еще живой,

Из сумрака былым кумирам

Кивал усталой головой…

Друзей бывалых вереница,

Врагов жестокие черты,

Любивших и любимых лица

Плывут из серой темноты…

Все бросили, забыли всюду,

Не надо мучиться и ждать,

Осталось только пепла груду

Потухшим взглядом наблюдать…

Куда неслись его мечтанья?

Пред чем склонялся бедный ум?

Он вспоминал свои метанья,

Будил тревоги прежних дум…

И было сладко быть усталым,

Отрадно так, как никогда,

Что сердце больше не желало

Ни потрясений, ни труда,

Ни лести, ни любви, ни славы,

Ни просветлений, ни утрат…

Воспоминанья величаво,

Как тучи, обняли закат,

Нагромоздили груду башен,

Воздвигли стены, города,

Где небосклон был желт и страшен,

И грозен в юные года…

Из отпылавшего камина

Неясный сумрак плыл и плыл,

Река несла по ветру льдины,

Была весна, и ветер выл.

(25 января 1899 – 24 мая 1918)

***

Над старым мраком мировым,

Исполненным враждой и страстью,

Навстречу кликам боевым

Зареет небо новой властью.

И скоро сумрак туч прорвут

Лучи – зубцы ее короны,

И люди с битвы потекут

К ее сверкающему трону.

Ослепнем в царственных лучах

Мы, знавшие лишь ночь, да бури,

И самый мир сотрется в прах

Под тихим ужасом лазури…

Помедли, ночь! Небесный луч!

Не озаряй тюрьмы лазурной!

Пускай мерцают нам сквозь туч

Лишь звезды – очи ночи бурной!

(20 января 1899 – январь – март 1918)

(Почти все стихи обновлены. Причём настолько, что и по звучанию, и по смыслу это другое стихотворение).

***

Смеялись бедные невежды,

Похитил я, младой певец,

У безнадежности – надежды,

У бесконечности – конец.

Мне самому и дик и странен

Тот свет, который я зажег,

Я сам своей стрелою ранен,

Сам перед новым изнемог.

Идите мимо – погибаю,

Глумитесь над моей тоской.

Мой мир переживет, я знаю,

Меня и страшный смех людской.

(25 июня 1900 – 10 апреля 1918)

(Вместо 2-й (конечной) строфы появляются новые – 2-я и 3-я, кардинально изменяющие первоначальный смысл стихотворения. Новое произведение!).

***

Бежим, бежим, дитя свободы,

К родной стране!

Я верен голосу природы,

Будь верен мне!

Здесь недоступны неба своды

Сквозь дым и прах!

Бежим, бежим, дитя природы,

Простор – в полях!

Бегут… Уж стогны миновали,

Кругом – поля.

По всей необозримой дали

Дрожит земля.

Бегут навстречу солнца, мая,

Свободных дней…

И приняла земля родная

Своих детей…

И приняла, и обласкала,

И обняла,

И в вешних далях им качала

Колокола…

И, поманив их невозможным,

Вновь предала

Дням быстротечным, дням тревожным,

Злым дням – без срока, без числа…

(7 мая 1900 – 12 мая 1918)

(1-я строфа серьёзно (по смыслу!) изменена, а также добавлена 3-я строфа. Новое произведение!).

***

Пусть я покину этот град…

Тоска невольная сжимает

Мне сердце. Я б остаться рад.

Что будет там, душа не знает…

Там – новый натиск бурь и бед,

Моя тоска – тому залогом.

В глубокой мгле грядущих лет

Каким предамся я дорогам?

Здесь – в свете дня, во тьме ночной

Душа боролась, погибала,

Опять воспрянув, свой покой

Вернуть не в силах, упадала

В тревоги жизни городской

И, дна достигнув, поднимала

Свой нежный цвет над черной мглой –

Так – без конца, так – без начала…

Или бушующая кровь

Рождала новую любовь?

Иль в муке и тревоге тайной

И в сочетаньях строгих числ

Таился тот – необычайный,

Тот радостный, великий смысл?

Да, да! Моей исконной мукой

Клянусь, пожар иной любви

Горел, горит в моей крови!

Моя тоска – тому порукой!

(16 мая 1900 – 12 мая 1918)

(Объём стихотворения увеличен вдвое. Введён курсив. Новое произведение!).

***

В те дни, когда душа трепещет

Избытком жизненных тревог,

В каких-то дальних сферах блещет

Мне твой, далекая, чертог.

И я стремлюсь душой тревожной

От бури жизни отдохнуть,

Но это счастье невозможно,

К твоим чертогам труден путь.

Оттуда светит луч холодный,

Сияет купол золотой,

Доступный лишь душе свободной,

Не омраченной суетой.

Ты только ослепишь сверканьем

Отвыкший от видений взгляд,

И уязвленная страданьем

Душа воротится назад

И будет жить, и будет видеть

Тебя, сквозящую вдали,

Чтоб только злее ненавидеть

Пути постылые земли.

(7 февраля 1900 – 21 мая 1918)

(К первому варианту, который назывался «К музе», добавлены два четверостишия. Новое произведение!).

***

Смолкали и говор, и шутки,

Входили, главы обнажив.

Был воздух туманный и жуткий,

В углу раздавался призыв…

Призыв к неизвестной надежде,

За ним – тишина, тишина…

Там женщина в черной одежде

Читала, крестясь, письмена.

А люди, не зная святыни,

Искали на бледном лице

Тоски об утраченном сыне,

Печали о раннем конце…

Она же, собравшись в дорогу,

Узнала, что жив ее сын,

Что где-то он тянется к Богу,

Что где-то он плачет один…

И только последняя тягость

Осталась – сойти в его тьму,

Поведать великую радость,

Чтоб стало полегче ему…

(11 сентября 1902 – 24 мая 1918)

(Была в корне изменена 4-я строфа, в которой появилось новое: «сын жив», «тянется к Богу» и «плачет один». Добавлена 5-я строфа. Убрано приписанное в рукописи (1918) заглавие: «Дума о сыне». Новое произведение!).

***

Или устал ты до времени,

Просишь забвенья могил,

Сын утомленного племени,

Чуждый воинственных сил?

Ищешь ты кротости, благости,

Где ж молодые огни?

Вот и задумчивой старости

К нам придвигаются дни.

Негде укрыться от времени –

Будет и нам череда…

Бедный из бедного племени!

Ты не любил никогда!

(11 февраля 1902 – 1918)

(Правка, конечно, налицо (2-й, 3-й, 5-й и 7-й стихи), но она «идейно» не изменила исходного стихотворения. А включил Блок его, думается, потому, что в нём прозревалась Судьба. Об этом поэт через неделю (18 февраля 1902) в дневнике записал: «Помню я стихотворные вскрики молодой и несчастливой души. Не обратив на них внимания тогда (а они ведь были ко мне и ни к кому более) (подчёркнуто Блоком – Г. К.), теперь задумываюсь над ними: и, кажется, завеса открывается с одного края – и вижу я Судьбу с её долгой, тягучей, неизбежной надписью: «всему свой чрёд» (Так и Экклезиаст говорил)». Стихотворение, в композиционном плане, конечно же, присуще сборнику).

Далее приведу ещё десять стихотворений: три почти без правки (или правка их утрачена?), они воспроизведены по первым публикациям, и семь, творчески преображённых, т. е. новых. И те, и другие обрели свой законченный вид через много лет после их зарождения.

***

Хожу по камню старых плит,

Душа опять полна терзаний…

Блаженный дом! – Ты не закрыт

Для горечи воспоминаний!

Здесь – бедной розы лепестки

На камне плакали, алея…

Там – зажигала огоньки

В ночь уходящая аллея…

И ветер налетал, крутя

Пушинки легкие снежинок,

А город грохотал, шутя

Над святостью твоею, инок…

Где святость та? – У звезд спроси,

Светящих, как тогда светили…

А если звезды изменили –

Один сквозь ночь свой крест неси.

(14 апреля 1900 – 2 января 1916)

(Третье четверостишие кардинально выправлено и добавлено четвёртое).

***

Кто-то вздохнул у могилы,

Пламя лампадки плывет.

Слышится голос унылый –

Старый священник идет.

Шепчет он тихие речи,

Все имена, имена…

Тают и теплятся свечи,

И тишина, тишина…

Кто же вздохнул у могилы,

Чья облегчается грудь?

Скорбную душу помилуй,

Господи! Дай отдохнуть.

(Март 1902 – 1912)

(Стихотворение, похоже, серьёзно не правилось, но в контексте сборника оно весьма уместно).

***

Полна усталого томленья,

Душа замолкла, не поет.

Пошли, Господь, успокоенье

И очищенье от забот.

Дыханием живящей бури

Дохни в удушливой глуши,

На вечереющей лазури,

Для вечереющей души.

(18 июня 1900 – Февраль 1914)

(Правка превратила стихотворение юноши в стихотворение много пожившего и пережившего мужчины).

***

В часы безмолвия ночного

Тревоги отлетают прочь.

Забудь событья дня пустого

И погрузись в родную ночь.

Молись, чтоб осень озарила,

Как ту весну, твоя звезда.

Тоскуй свободно над могилой

Весны, прошедшей без следа.

(24 июня 1900 – Февраль 1914)

(Выброшено 3-е (созерцание природы!) четверостишие – и осень как время года превращена в осень жизни поэта!).

***

Мой путь страстями затемнен,

Но райских снов в полнощном бденьи

Исполнен дух, – и светлый сон

Мне близок каждое мгновенье.

Живите, сны, в душе моей,

В душе безумной и порочной,

Живите, сны, под гнетом дней

И расцветайте в час урочный!

В суровый час, когда вокруг

Другие сны толпою властной

Обстанут вкруг, смыкая круг,

Объемля душу мглою страстной!

Плывите, райских снов четы,

И силой Бога всемогущей

Развейте адские мечты

Души, к погибели идущей.

(11 февраля 1901 – 3 января 1916)

(Радикально изменены 1-й, 6-й и 16-й (конечный) стихи – и душа благостно созерцающего юноши превращена в душу измученного страстями «трагического поэта». Автор изъял прежнее заглавие: «Молитва». Но в последнем четверостишии, обращаясь к «райским снам», он хоть и косвенно, но молит Бога о спасении своей души).

***

К чему бесцельно охранять

Свои былые вдохновенья?

Уже на всем – годов печать,

Седых времен прикосновенье.

Стихай, заветная печаль,

Проснулся день, дохнул страданьем.

Годов седеющая даль

Покрыта мраком и молчаньем.

И дале в сердце уходи

Ты, безнадежное стремленье,

Не отравляй и не буди

Меня, былое вдохновенье!

(4 июля 1900 – 24 января 1915)

(В комментариях 8-томника и в «Других редакциях и вариантах» 20-томника не раскрыто, как правилось стихотворение. Но в том, что это произведение не начинающего, а зрелого (на ком «годов печать»!) поэта, нет ни малейших сомнений).

***

Нет ни слезы, ни дерзновенья.

Все тот же путь – прямей стрелы.

Где ваши гордые стремленья,

Когда-то мощные орлы?

Ужель и сила покидает,

И мудрость гасит светоч свой?

Ужель без песни умирает

Душа, сраженная тоской?

(25 декабря 1900 – 14 февраля 1916)

(Несколько прикосновений пером мастера («сожаленья» превращены в «дерзновенья», «в изнеможеньи» – в «гордые стремленья», вялые стихи – в энергичные вопросы) – и поэт взрослеет на 16 лет!).

***

На обряд я спешил погребальный,

Ускоряя таинственный бег.

Сбил с дороги не ветер печальный

Закрутил меня розовый снег.

Притаился я в тихой долине –

Расступилась морозная мгла.

Вот и церковь видна на равнине –

Золотятся ее купола…

Никогда не устану молиться,

Никогда не устану желать, –

Только б к милым годам возвратиться

И младенческий сон увидать!

(Декабрь 1902 – 1909)

(Ни в 8-томнике, ни в 20-томнике правка стихотворения не раскрыта. Но Блок его выбрал, и оно уместно в «системной подборке» стихотворений).

***

Не отравляй души своей

Всегда угрюмым отрицаньем,

Видения былых скорбей

Буди, буди – воспоминаньем!

Придет на смену этих дней

Суровый день и вечер сонный,

И будет легче и светлей,

Воспоминаньем окрыленный.

Когда настанет черный день,

Зови, зови успокоенье,

Буди прошедшей скорби тень, –

Она приносит исцеленье!

(5 ноября 1900 – 13 февраля 1914)

(Существенной правки, похоже, не было. Но стихотворение в композиции сборника необходимое!).

***

Напрасно я боролся с Богом.

Он – громоносный чудодей –

Над здешним, над земным чертогом

Воздвиг чертог еще страшней.

И средь кощунственных хулений,

Застигнут ясностью Зари,

Я пал, сраженный, на колени,

Иные славя алтари…

И вопреки хулам и стонам,

Во храме, где свершалось зло,

Над пламенеющим амвоном

Христово сердце расцвело.

(4 июля 1900 – 24 января 1915)

(Кроме малых исправлений («громогласный» на «громоносный» и др.), есть ещё и правка существенная: «моления» стали «кощунственными хулениями», вместо «бил ступени» – «пал, сражённый, на колени» безликие «алтари», которые «славословил» поэт, стали «иными», «риза» превращена в «сердце». Исправленное стихотворение стало строже, мужественней – резко повзрослело!).

***

К ногам презренного кумира

Слагать божественные сны

И прославлять обитель мира

В чаду убийства и войны.

Вперяясь в сумрак ночи хладной,

В нем прозревать огонь и свет, –

Вот жребий странный, беспощадный

Твой, Божьей милостью поэт!

(Весна 1900 – 24 декабря 1914)

(После добавления второго четверостишия набросок превращён в законченное зрелое стихотворение).

В подборке я умышленно, с исследовательской целью, нарушил авторскую волю, опубликовав даты первого и последнего вариантов стихотворений. Без датировки они летом 1920 года (выход книги), несомненно, произвели совсем другой эффект. «Передовая» публика, понятное дело, встретила книгу если не враждебно, то весьма и весьма настороженно. И наоборот, у почитателей Блока, отвернувшихся было от него после «Двенадцати» и «Скифов», книга нашла сердечное сочувствие.

Авторский «системный подбор» стихотворений, на самом деле, приоткрывал возможное направление духовных исканий поэта. Это почувствовали его «духовные сотаинники». Одним из таких была Н А. Павлович. Блок подарил ей внимательно им прочитанный (с карандашом!) 1-й том «Добротолюбия», а на подаренной ей книге «За гранью прошлых дней» написал: «в дни новых надежд» (август 1920).

«Н. А. Павлович мне говорила, – вспоминал Андрей Белый, – что между нею и Блоком была та особого рода дружба, которая не имела ничего романического, основывалась на странной перекличке между ними и на способности её чутьём доходить до восприятия внутреннего мира Ал. Ал.; он это знал и был с ней во многом созвучен (…) Н. А. Павл. почему-то казалось, что А. А. умер на рубеже (выделено Белым – Г. К.) огромного периода в своей жизни, что многое в нём, где-то в глубине, начало заново перестраиваться (…) началось именно незадолго до болезни что-то строиться, издалека, из глубины, что подвело бы его ко Христу»[8].

Говорить на основании предположений Н. А. Павлович о грядущем возвращении Блока в церковь, разумеется, нельзя – поэт всего лишь только «потянулся» к Богу! Но задумываться о церкви он всё-таки стал, в чём косвенно, например, признался в ответном письме к Н. А. Нолле-Коган (8 января 1921), которая его пригласила стать крёстным отцом её будущего ребёнка. «Пусть, если только это будет возможно, – желает ему Блок, – он будет человек мира (выделено Блоком – Г. К.), а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истреблённое семью годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь всё ещё будет в нём кипеть, и бунтовать, и разрушать, как во всех нас, грешных, – то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего совесть (выделено Блоком – Г. К.), пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее будущее.

Поймите, как я говорю это, говорю с болью и с отчаянием в душе; но пойти в церковь всё ещё не могу, хотя она зовёт (выделено мной – Г. К.). Жалейте и лелейте своего будущего ребёнка; если он будет хороший, какой он будет мученик, – он будет расплачиваться за всё, что мы наделали, за каждую минуту наших дней»

Это заветное письмо в ряду тех свидетельств (они рассыпаны в воспоминаниях о Блоке), которые, так или иначе, но подкрепляют предположения Н. А. Павлович о возможном (если бы не смерть!) духовном повороте поэта. Вот почему с бывшей соратницей Н. К. Крупской (по Наркомпросу) поэтессой Надеждой Александровной Павлович, ставшей (в 1923 г.) духовной дочерью оптинского старца Нектария (Тихонова), которого она спасёт от чекистской расправы, будущей детской писательницей, тайно сотрудничавшей с Московской патриархией (публиковалась под псевдонимами в «ЖМП» и «Богословских трудах») – думаю, можно согласиться.

4. Сегодня – я гений

Думаю, что и столь несвоевременно и неуместно названное

в заключении «Двенадцати» имя Иисуса Христа окажется

через несколько десятков лет не в всуе названным[9].

Фёдор Степун

В каждом произведении ценно не то, что автор хотел сказать,

а то, что сказалось против его воли[10].

Максимилиан Волошин

Оно больше меня. И больше себя. Это – настоящее[11].

Блок о «Двенадцати»

«Гениален, быть может, тот, – пишет Блок, – кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их; мы знаем не много таких записанных фраз, и смысл их приблизительно однозначащ: и на горе Синай, и в светлице Пречистой Девы, и в мастерской великого художника раздаются слова: “Ищи Обетованную Землю”. Кто расслышал – не может ослушаться, суждено ли ему умереть на рубеже, или увидеть на кресте распятого Сына, или сгореть на костре собственного вдохновения»[12].

Заметьте, в каком (в святом!) ряду поставлен гениальный художник. Блок сравнивает его с Моисеем, для которого ангел начертал перстом на каменных скрижалях Божьи заповеди. Услышала от архангела Гавриила и сложила в сердце (записали потом другие) небесные слова Дева Мария. И гениальным художником, как видим (по аналогии), можно назвать только того, кто смог расслышать и записать «сказанное» свыше.

Закончив свою «революцьонную» поэму, Блок записал в записную книжку дату – «28 января»[13], и одно лишь, дважды подчеркнутое название: «ДВЕНАДЦАТЬ». Оценку же себе как автору поэмы он даст на следующий день, предварив её такой записью: «Я понял Faust’а: “Knurre nicht, Pudel”». («Не рычи, пудель» («Фауст» Гёте) – Г. К.). И – дальше: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь…». И, наконец, подчёркнутая оценка: «Сегодня – я гений».

Какую же фразу сквозь шум и ветер, от которого «на ногах не стоит человек», услышал и записал гениальный поэт? «Эх, эх, погреши!»? Или – «Эх, эх, без креста!»? А может, эту: «Пальнём-ка пулей в Святую Русь…»? Нет, конечно: их смысл противоположен смыслу фразы: «Ищи Обетованную Землю». Поэма пересыпана кощунственными словами. Ими был наполнен и сотрясался «воздух революции». Вспомнив о рычании пуделя из «Фауста», Блок прикровенно указал на их тайного побудителя и виновника «страшного шума». Нетрудно догадаться, что это, по апостолу Павлу, «князь, господствующий в воздухе»[14].

Фраза, услышанная свыше, признавался Блок, ему претит, но (по закону гения!) отказаться от неё он не может: «Я вдруг увидал, – разъяснял он Корнею Чуковскому, – что с ними Христос – это было мне очень неприятно – и я нехотя, скрепя сердце – должен был поставить Христа» (выделено Чуковским – Г. К.)[15]. «Что Христос идёт перед ними – несомненно, – размышляет автор поэмы. – Дело не в том, “достойны ли они его”, а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого – ?»[16]. «Другого» (имя его у Блока под вопросом) надо по логике тогдашних событий, но великий поэт логикой не скован и записал то, что расслышал: «Впереди – Исус Христос».

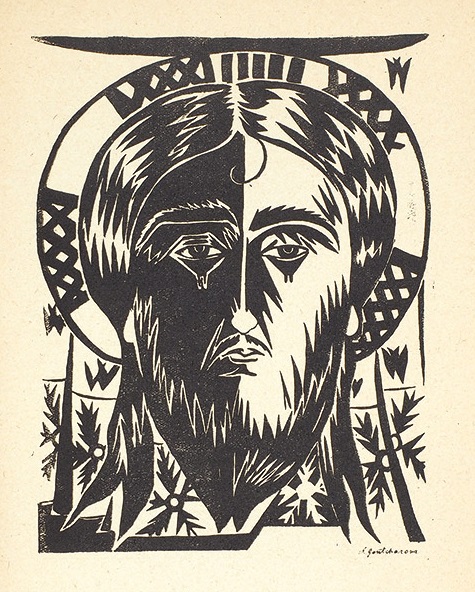

Иллюстрация Н. Гончаровой к поэме А. Блока «Двенадцать», 1920

Иллюстрация В. Масютина к поэме А. Блока «Двенадцать», 1921

Примечания

[1] Кузьмина-Караваева Е. (Мать Мария). Равнина русская. СПБ.: «Искусство», 2001. С. 636.

[2] Там же. С. 625.

[3] Блок А. Собрание сочинений в 8 т. Т. 5. М.–Л.: «Государственное издательство художественной литературы», 1962. С. 512.

[4] Там же. С. 513.

[5] Там же.

[6] Там же.

[7] Книпович Е. Об Александре Блоке. М.: «Советский писатель», 1987. С. 76.

[8] Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. М.: «Наука», 1982. С. 807–808.

[9] Степун Ф. Вячеслав Иванов. Журнал «Современные записки», LXII, Париж, 1936.

[10] Волошин М. Россия распятая. М.: «Агентство ПАН», 1992. С. 126.

[11] Книпович Е. Об Александре Блоке. С. 77.

[12] Блок А. Памяти Врубеля. Собрание сочинений в 8 т. Т. 5. С. 423.

[13] 1918 года.

[14] Апостол Павел. Послание к Эфесянам. Глава 2, стих 2.

[15] Чуковский К. Дневник 1901 – 1929. М.: «Современный писатель», 1997. С. 156.

[16] Блок А. Записные книжки. Издательство «Художественная литература». М., 1965. С. 388–389.

© Г. В. Куликов, 2020

© Русская культура, 2020