О ключевом и переломном для Кривулина стихотворении «Вопрос к Тютчеву» (1970) написано немало и самим поэтом, и его исследователями. Тем не менее, в своем выступлении[1] я решусь добавить нечто к уже сказанному. Это не систематический разбор текста, но ряд мыслей и наблюдений по его поводу и о поэзии Кривулина в целом.

Вопрос к Тютчеву

Я Тютчева спрошу, в какое море гонит

обломки льда советский календарь,

и если время – Божья тварь,

то почему слезы́ хрустальной не проронит?

И почему от страха и стыда

темнеет большеглазая вода,

тускнеют очи на иконе?

Пред миром неживым в растерянности, в смуте,

в духовном омуте, как рыба безголос,

ты – взгляд ослепшего от слёз,

с тяжёлым блеском, тяжелее ртути…

Я Тютчева спрошу, но мысленно, тайком –

каким сказать небесным языком

об умирающей минуте?

Мы время отпоём, и высохшее тельце

накроем бережно нежнейшей пеленой…

Родства к истории родной

не отрекайся, милый, не надейся,

что бред веков и тусклый плен мину́т

тебя минует, – веришь ли, вернут

добро исконному владельцу.

И полчища тене́й из прожитого всуе

заполнят улицы и комнаты битком…

И – Чем дышать? – у Тютчева спрошу я,

и сожалеть о ком?

<ноябрь 1970>

1. Место и статус стихотворения

Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, что в глазах самого Кривулина статус стихотворения «Вопрос к Тютчеву» со временем явно повышался. Если в самиздатском сборнике «Воскресные облака» 1972 года[2] оно не имело еще своего названия и было последним в разделе «Флейта времени», то в последующем машинописном сборнике 1979 года[3] (приложение к журналу «Часы», приуроченное к вручению Кривулину в 1978 году Премии Андрея Белого), на основе которого составлено парижское издание 1988 года, это стихотворение уже под своим названием открывает отдельный раздел, который так и называется: «Вопрос к Тютчеву». Повышению статуса этого стихотворения в глазах поэта соответствует и то значение, которое придал ему один из главных, наряду с самим Кривулиным, лидеров и теоретиков неофициальной ленинградской / петербургской культуры, Борис Иванов, положивший его в основу своих размышлений 1977 и 1978 годов о путях и будущем неофициальной культуры, как и о смысле и особенностях поэзии самого Кривулина[4].

Не исключено, что статьи Иванова повлияли на повышение статуса стихотворения в глазах самого Кривулина, но этот вопрос нужно исследовать особо. Итак, раздел книги «Воскресные облака» (1979) «Вопрос к Тютчеву» получил название по одноименному программному стихотворению Кривулина. Что же касается других стихов, вошедших в сборнике 1979 года в раздел «Вопрос к Тютчеву», то все эти стихи входили в сборнике 1972 года в раздел «Элегии». Постановка «Вопроса к Тютчеву» во главу других стихов этого раздела не означает, конечно, что Кривулин перестал считать входившие в него стихи элегиями, просто этот формальный жанровый принцип перестал для него быть главным. В свою очередь, стихотворение «Вопрос к Тютчеву» не только возросло в значении в глазах поэта (очевидно, он не хотел, чтобы его прочитывали лишь как стих о времени и истории), но стихи, входившие в раздел «Элегии», должны были теперь читаться в контексте «Вопроса к Тютчеву», стоящего впереди них. Само же это программное стихотворение оказывалось в контексте следующих за ним элегий.

Все это подразумевает определенную рамку интерпретации, которую сам поэт, очевидно, хотел задать для прочтения своих стихов и, прежде всего, стихотворения, интересующего нас. В связи с «Вопросом к Тютчеву» в общей композиции «Воскресных облаков» возникает и другой вопрос. Почему Кривулин не включил эту вещь в первый раздел книги, «Облако воскресения», – ведь стихотворение «Вопрос к Тютчеву» написано раньше, чем большинство стихов, вошедших в этот раздел? Ответ, очевидно, в том, что ведущим мотивом первого раздела этой книги является (сильно упрощая) мотив тоски от череды советских буден и выходных, переходящей в метафизическую тоску по истинному воскресению. В «Вопросе к Тютчеву» этот мотив есть (тема советского календаря: «…в какое море гонит / обломки льда советский календарь»), но куда более существенен в стихах этого раздела мотив культурно-исторической и просто человеческой памяти – утраты великой культуры, ее носителей, живой связи времен, живых голосов, наконец, просто человеческой разлуки. Элегии, входящие в этот раздел, как будто являются ответом на вопрос, которым завершается его первое стихотворение: «И – Чем дышать? – у Тютчева спрошу я, / и сожалеть о ком?».

Не раз отмечалось, что в это время и, в частности, в этом стихотворении Кривулин осознал себя в качестве вместилища и хранителя бывших прежде живых голосов. Обретенный им голос исполнен тоски по ушедшим и включает, вбирает их в «себя» посредством той же тоски по всем и оплакивания всех[5]. При этом его «я» упраздняется как индивидуальное и обретается как соборное: «я только память их, могильный камень, сад», – как он говорит в одной из элегий 1971 года (Кривулин, с. 26). На выраженный в этих стихах этос творчества Кривулина чаще всего обращают внимание его исследователи, он и сам достаточно подробно и охотно говорил о нем[6]. Это хорошо известно, как и то, что стихотворение «Вопрос к Тютчеву» поэт, а вслед за ним и его исследователи, связывали со смертью Л. Аронзона[7]. Менее известно то, что это стихотворение первоначально было включено Кривулиным в раздел «Флейта времени», то есть воспринималось в другом контексте – поэтической медитации о времени и истории, и лишь позднее «возглавило» другой раздел, включающий прежде всего элегии (его главный мотив – культурная и человеческая память, темы разлуки и единения).

2. Отношение ко времени и истории

В 1969 году И. Бродский написал «Конец прекрасной эпохи», поводом чему было подавление Пражской весны и полный крах в его глазах проекта «гуманизации» русской цивилизации в духе европейских ценностей. В этом стихотворении поэт отталкивается от всего того в русской истории, что он рассматривает как заложившее в нее тот самый этос, который привел к нынешнему положению вещей. В отличие от Бродского, Кривулин в «Вопросе к Тютчеву» (1970), входившем некогда в «исторический» раздел первой книги стихов, «Флейта времени», принимает иную стратегию и форму отношения к «родной истории»: «Родства к истории родной / не отрекайся, милый, не надейся, / что бред веков и тусклый плен минут / тебя минует – веришь ли, вернут / добро исконному владельцу» (Кривулин, с. 25).

Название раздела и стихотворения «Флейта времени», очевидно, восходит к Мандельштаму: «Чтобы вырвать век из плена, / Чтобы новый мир начать, / Узловатых дней колена / Нужно флейтою связать» («Век»). Связь времен, восстановление традиции русской культуры, разорванной советским периодом – одна из важнейших задач, поставленных перед собой Кривулиным, о чем уже писал Борис Иванов[8].

В целом же на отношении Кривулина к истории, как он сам признает в интервью Полухиной[9], могло сказаться влияние книги Бердяева «Смысл истории» (поэт прочел ее именно в 1970 году[10]), в которой, в частности, читаем: «Человек есть в высочайшей степени историческое существо. Человек находится в историческом, и историческое находится в человеке. Между человеком и “историческим” существует такое глубокое, такое таинственное в своей первооснове сращение, такая конкретная взаимность, что разрыв их невозможен. Нельзя выделить человека из истории, нельзя взять его абстрактно, и нельзя выделить историю из человека, нельзя историю рассматривать вне человека и нечеловечески»[11].

Вместе с тем, я думаю, что эти слова Бердяева могли стать для Кривулина своего рода вызовом, оказаться «у времени в плену» он явно тоже не хотел. И если Бродский объявил «конец» прекрасной эпохи и заявил о своей полной чуждости и новой «эпохе свершений» в СССР, и всему в русской истории, что к ней привело, то Кривулин, полагая, что так просто от истории не отречешься и из нее не выйдешь, в «Вопросе к Тютчеву» скорее выражает сострадание времени и понимает задачу новой поэзии в том, чтобы время, то есть историческое время, «отпеть» и тем самым стать по-настоящему свободным в отношении него: «Мы время отпоем, и высохшее тельце / накроем бережно нежнейшей пеленой…» (Кривулин, с. 25).

Эти строчки обычно сопоставляют с известным описанием Кривулиным откровения, посетившего его 24 июля 1970 года: «Я читал Боратынского и дочитался до того, что перестал слышать, где его голос, а где мой. Я потерял свой голос и ощутил невероятную, не улавливаемую словом свободу, причем вовсе не трагическую, не вымученную свободу экзистенциалистов, а легкую, воздушную свободу, словно спала какая-то тяжесть с души. Вдруг не стало времени. Умерло время, в котором я, казалось, был обречен жить до смерти, утешаясь стоической истиной, что “времена не выбирают, в них живут и умирают”. Вот оно только что лежало передо мной на письменном столе, нормальное, точное, сносно устроенное, а осталась кучка пепла»[12]. Обычно в этой цитате обнаруживают полемику с Александром Кушнером, чьи строчки Кривулин здесь цитирует. Однако, на мой взгляд, этот прозаический отрывок содержит и скрытую полемику с Бродским, с его экзистенциальным героическим вызовом в отношении времени и эпохи. Кривулин отказывается и от того, и от другого.

3. Прощание с временем

Возвращаясь к Кушнеру, я бы хотел всмотреться в различие в отношении к своему времени и времени как таковому у Кушнера и Кривулина в соответствующих стихах. Конечно, никакой полемики именно в стихах не было, «Времена не выбирают» было написано в 1978 году, и вовсе не в полемике с Кривулиным, речь именно о различных духовных топосах в отношении ко времени. У Кушнера здесь не только момент стоического принятия своего века как своего рока, но и понимание того, что это принятие есть форма прощания: «…обниму / Век мой, рок мой на прощанье» («Времена не выбирают»). Казалось бы, у Кривулина сходный образ прощания: «Мы время отпоем…» (1970), но у Кушнера прощание подразумевает смерть человека («в них живут и умирают»»), а у Кривулина речь идет об отпевании самого времени. Это совсем другая перспектива; чтобы отпеть свое время, нужно, живя в нем, стать вненаходимым по отношению к нему, а значит и ко времени в целом. Это невозможно без трансценденции времени, на что указывает религиозная перспектива, заданная темой «отпевания». Отпевают то, что умерло. Но умереть может лишь то, что смертно. И в самом деле, Кривулин сначала осознает смертность времени – «каким сказать небесным языком / об умирающей минуте?». Время – «Божья тварь», но в качестве твари оно смертно, каждая проходящая минута-мгновение «умирает». И язык, о котором об этом можно говорить – должен быть небесным, то есть трансцендирующим земное измерение, в котором время и история больше человека.

Здесь же можно вспомнить и Мандельштама. В стихотворении «1 января 1924 г.» умирает век, речь о XIX веке, но и сын этого века, целующий его в «измученное темя», тоже обречен на гибель («губы оловом зальют»). Мандельштам не говорит еще о смертности времени как такового, но лишь о смертности породившего его века и своей смертности.

О мандельштамовских подтекстах «Вопроса к Тютчеву» недавно писал Илья Кукулин[13]. Я не могу здесь разбирать его статью, скажу лишь об одном важном подспорье в понимании стихотворения, которое Кукулин упустил. Это вторая часть эссе Кривулина «Полдня длиной в одиннадцать строк» («Часы», № 9, 1977[14]), где, среди прочего, поэт вспоминает бытовые и метафизические «обстоятельства» написания стихотворения. И. Кукулин, к сожалению, не учел этот важный текст, содержащий и размышления о времени и вечности, и отсылающий не только лишь к частично обозначенному исследователем тютчевскому, но и важному державинскому подтексту[15]. Примечательно, что эссе Кривулина появилось в один год со статьями Б. Иванова в «Часах», в центре которых то же самое стихотворение.

Я приведу два отрывка из этого эссе. В первом – поэт явным образом задает державинский контекст для своего размышления о времени и вечности, а во втором не оставляет сомнений в том, что речь именно о контексте стихотворения «Вопрос к Тютчеву». В первом речь идет о том, что поэт видел каждый день, когда ездил на работу: «Я видел Неву в одном и том же месте и в одно и то же время около двух тысяч раз. Ее изменял только лед, сама же река никогда не бывала спокойной, но при этом всегда казалась неизменной. Она никогда не лежала “гладко”, но и самое сильное волнение только усиливало впечатление неподвижности, она была не просто неподвижна – иным утром она представлялась мне основой и осью всего неизменяемого в мире. И я думал о том, что слово “река”, взятое словарно и отвлеченно, может вызвать в моей памяти только одну устойчивую ассоциацию – течение, движение, поток и т. д.: “Река времен в своем стремленьи / Уносит все дела людей…”»[16].

А вот второй отрывок: «Изо дня в день я смотрел на одно и то же место посредине реки – ровно посередине между Петропавловской крепостью и Зимним дворцом – и место это не менялось. Я понял, что для того, чтобы увидеть “жерло вечности”, вовсе не обязательно умирать. Человеческая жизнь обнимает, включает в себя вечность, которая, конечно, не соотносима с историей человечества, но совершенно соотносится с моей, краткой, бесконечно малой жизнью. А исторический человек и бесконечно меньше и бесконечно больше – одновременно – вечности. И я спросил себя: что же такое река, которая всегда стоит на одном и том же месте и которую всегда я вижу в одно и то же время? Я спросил себя об этом впервые семь лет назад»[17].

Семь лет назад, о которых здесь сказано, это как раз 1970 год. Понятно, что здесь прямой отсыл к «Вопросу к Тютчеву». Ясно, что Кривулин передает свой опыт медитации на одном и том же участке Невы, опыт, который был для него опытом заглядывания в омут вечности или недвижно-подвижного образа этой вечности, каковым ему представился участок на Неве. «Вопрос к Тютчеву» появился в результате этого всматривания поэта в жерло вечности, напомню, по пути на советскую работу.

Позиция «мы» («мы отпоем»), сама эта новая общность («мы») обретается у Кривулина как позиция, трансцендентная времени, на которую в стихотворении и становится лирический герой поэта, открывая ту же возможность и читателю. А слово «отпоем» указывает и на религиозную, и на поэтическую перспективу. Можно сказать, что самим поэтическим деланием Кривулина и создаваемого им «мы», его «песней» отныне становится отпевание времени как такового, но также времени исторического, самой истории, в том числе и истории культуры, прощание с ними. Для этого нужно было найти особый, «небесный», трансцендирующий временное и историческое язык.

Здесь же нужно заметить, что отпевание как религиозный обряд, таинство, имеет целью не просто прощание «с покойником», но является молитвой о его спасении – и его души, которая отделилась от тела, и, в конечном счете, его самого как целого. Итак, в «Вопросе к Тютчеву» формулируется задача не просто проститься со временем (как позднее у Кушнера), и не просто стать в свободное отношение к своему времени и месту (это был бы экзистенциальный героический разрыв с историей своей страны); речь о другом – о таком прощании со временем, которое было бы его спасением. Таким образом, сама поэзия как «отпевание времени» понимается как форма его спасения.

4. Спасение времени vs бытие временем

В заключение этих беглых заметок я бы хотел вспомнить еще одно стихотворение, написанное чуть раньше, чем «Вопрос к Тютчеву», в 1969 году, – это стихотворение Виктора Ширали, тогда достаточно близкого для Кривулина поэта (разошлись их пути позднее)[18]. Это одно из лучших стихотворений Ширали, на мой взгляд, и думаю, Кривулин его знал, хотя я вовсе не настаиваю на каком-то прямом или даже косвенном влиянии. Намного интереснее подумать о разнице в оптике при взгляде на сходные образы и темы. Итак, вот это стихотворение:

Стихи о времени

Стареем не со временем, а от,

Оно сквозь нас пронзительно течет.

Мы ж движемся ему наперерез,

Пока нас не проточит,

Не разъест.

Стареем не со временем, а для

Него – улыбка, стих и взгляд.

Как камень в воду, брошенный тобой

В меня, как в реку, ставшую судьбой.

Так вечно быть.

И не иметь предтеч.

Не истекать,

а неизбывно течь.

Копить в себе и души и века.

Как времени

Как имени река[19].

Я не стану здесь разбирать этот по-своему замечательный стих[20]. Державинский подтекст стихотворения Ширали очевиден. При этом действие, которое совершает поэт в отношении реки времен, иное, чем у Кривулина. Нет в стихотворении Ширали мотива трансцендирования времени, прощания с ним и отпевания его. Ровно напротив – в нем происходит полное слияние лирического героя с рекой времени, со временем, превращение его в самом акте поэтической речи в эту, вбирающую всё – «и души, и века», реку времени – весьма нетривиальный ответ Державину. Это еще одна перспектива на тему времени, отличная от той, что мы находим у Кривулина, Мандельштама или Кушнера (все эти поэты, т. е. их лирические герои, с временем прощаются – каждый по-своему, а лирический герой Ширали им некоторым образом становится!). Этот же мотив отождествления существа поэта с рекой находим и в одном из поздних стихов Ширали:

Не хоронить

Не подхоранивать

А в воду опустить

И сравнивать

С волною невскою

Бегущею

Что сущее во мне?

Вот сущее…

<2010>[21]

Написавший вместе с Кривулиным в 1967 г. «Манифест конкретной поэзии»[22], Ширали так и остался, я полагаю, всю жизнь стоять на позициях этого манифеста, как он его понимал, а именно, поэзии как словесной формы бытия здесь и сейчас. В отношении ко времени это означало отождествление с ним, вплоть до полного слияния – через поэтическую речь, становящуюся формой чистого времени. В отличие от этого для Кривулина, начиная с 1970 года, главным, очевидно, стало трансцендирование времени, прежде всего, исторического времени, прощание с ним и отпевание его. Поэтому Кривулин – поэт одновременно и метафизический, и апокалиптический, поэт конца времени и конца истории, особенно русской истории, что во всей силе проявилось уже в «Воскресных облаках», но, в несколько ином ракурсе, присутствует и в других, в том числе и самых поздних его стихах. Нужно помнить, однако, что сам акт этого трансцендирования – это отпевание, которое, как было сказано выше, подразумевает спасение времени. В этой перспективе по-новому звучат и другие строчки поэта: «года отпущенные нам / не для старенья – во спасенье» (Кривулин, с. 196)[23].

И здесь я хотел бы задаться вопросом: если поэзия у Кривулина – это «отпевание времени», сам акт этого отпевания, то не следует ли «высохшее тельце» времени, о котором говорится в «Вопросе к Тютчеву», понимать как символ «текста» – любимое Кривулиным слово, которое он предпочитал употреблять в отношении своих стихов вместо привычного и затертого «стихотворение»? И если тело отпеваемого времени – это текст, то что тогда такое его душа, не речевая ли, звуко-смысловая сторона этого текста? Но если это так, то отпевание исторического – внешнего по отношению к поэту – времени состоит в том, что оно, «умирая» в качестве такового, переставая быть для него чем-то внешним, бóльшим, чем он сам, становится соразмерным его стихотворению, в некотором роде самим стихо-творением, в различенном единстве его речевой и текстовой составляющей. В этой перспективе превращение лирического героя стихотворения Ширали в чистое время поэтической речи не так уж далеко от того, что происходит в стихотворении Кривулина, хотя оптика у каждого поэта своя.

Примечания

[1] Выступление на вечере памяти В. Кривулина, А. Миронова, Е. Шварц 16 марта 2018 года в Центре Андрея Белого, Санкт-Петербург.

[2] Сохранился у В. Н. Симоновской, которой я выражаю огромную признательность за возможность ознакомиться с этим сборником, как и за сам факт его сохранения.

[3] Ему же следует и сборник «Воскресные облака». СПб., 2017 г. Ниже ссылки на это издание приводятся в тексте курсивом: Кривулин с указанием страницы.

[4] См. статьи Б. Иванова в самиздатском журнале «Часы» (№ 6 (1977), 8 (1977), 12 (1978)). Иванов, пишет («Часы» (№ 6)), что это стихотворение открывает композицию «Музыкальные инструменты в песке и снеге», но в первоначальном, самиздатском издании «Воскресных облаков» (1972 года) оно входит именно в книгу «Воскресные облака», как входит в нее и в издании 2017 г.

[5] Ср. тютчевское: «Душа моя, Элизиум теней…» и строчки Кривулина: «И полчища теней из прожитого всуе…». Ср. также слова из письма поэта к своей возлюбленной, Марии Ивашинцевой (1978 года): «Я пишу как бы о себе, но почти все мои стихи – о других людях, и когда я пишу, я становлюсь тем, о ком я думаю. Это счастье и это спасение не столько для меня, сколько для других. Я ненавижу смерть. У моей жизни действительно есть как бы единственная сверхзадача – не дать умереть тем, кого я люблю» (http://almanax.russculture.ru/archives/3329).

[6] См., напр., Кривулин В. Поэзия как разговор самого языка // Сайт «Русская поэзия 1960-х годов» (http://www.ruthenia.ru/60s/leningrad/krivulin/interview.htm).

[7] Иванов Б. Виктор Кривулин – поэт российского ренессанса. // Петербургская поэзия в лицах / Сост. Б. Иванов. М., 2011. 303—304.

[8] См. Иванов 2011: 295. Нужно, впрочем, подчеркнуть, что отношение Кривулина к традиции, на первых порах ностальгическое и ученическое, вскоре стало отношением живого диалога, часто переходящего в спор (См. Беневич Г. Об одной «журналистской» пост-элегии В. Кривулина // Textonly. 2017. № 46 (http://textonly.ru/case/?issue=46&article=39029). Прим. 25).

[9] Полухина В. Маска, которая срослась с лицом. Интервью с Виктором Кривулиным 11 января 1990, Лондон (https://public.wikireading.ru/102501).

[10] Первое издание книги вышло в 1923, а второе – в 1969 году.

[11] Бердяев Н. Смысл истории. М.: Мысль, 1996. С. 14.

[12] Кривулин В. «Охота на мамонта», СПб., 1998. С. 7. (к слову, тему пепла, который один только и остался от времени, из этого отрывка можно сравнить с мандельштамовским «И день сгорел, как белая страница: / Немного дыма и немного пепла»).

[13] Ср. Кукулин И. Двойное «я» в диалоге с историей // «Воздух». 2016. № 3–4 (http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2016-3-4/kukulin-mandelshtam/view_print/).

[14] Перепечатано в: Полилог: теория и практика современной литературы [электронный научный журнал]. 2011. № 4. С. 68–81 (http://polylogue.polutona.ru/upload/private/Polylogue_4_2011.pdf).

[15] Полилог, 2011. № 4. С. 75–78.

[16] Там же. С. 74–75.

[17] Там же. С. 74.

[18] О характере взаимоотношений Ширали и Кривулина см. в: Беневич Г. Виктор Ширали в контексте петербургской поэзии 1960–1970-х годов // НЛО, 2016, 2. № 138. С. 273–293.

[19] Цит. по: Ширали В. Поэзии глухое торжество. СПб., 2004. С. 119.

[20] Подробнее я говорю о нем в статье: Беневич Г. Имя и Речь // Труды Высшей Религиозно-философской Школы». СПб. № 2, 1993. С. 75–81.

[21] Цит. по: Ширали В. Старость – это не Рим. СПб, 2017. С. 10.

[22] См.: Беневич Г. Виктор Ширали в контексте петербургской поэзии 1960–1970-х годов. С. 273–293.

[23] Ср. Беневич Г. Восстановление человека // НЛО, 2017. № 147. С. 289–293. (http://magazines.russ.ru/nlo/2017/5/vosstanovlenie-cheloveka.html).

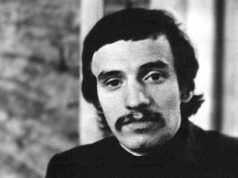

В заставке использована фотография Виктора Кривулина работы Марии Ивашинцовой, Ленинград, 1978

© Г. Беневич, 2018, 2025

© НП «Русская культура», 2025