Вопрос о вкладе женщин в развитие русской периодической печати XIX в. не остался без внимания исследователей*. На рубеже XXI в. ему были посвящены многочисленные работы, но лишь чрезвычайно скромная их часть обращается конкретно к женщинам издателям и редакторам.

В своей статье «Литература и журналистика в России» Екатерина Орлова отмечает: «Называемая в XIX в. “срочной словесностью”, журналистика и создает во многом литературный процесс, сама являясь его частью и одновременно организуя его, в чем состоит ее неповторимая роль»[1]. На наш взгляд, посредническая роль журналистики как организатора литературного процесса наиболее выпукло представлена редакторской и издательской работой в периодических изданиях: литературные тексты регулярно и весьма широко публиковались и обсуждались на страницах периодической печати XIX в., многие писатели сотрудничали с журналами и газетами и даже стояли во главе некоторых из них, играя таким образом двойную роль создателя литературных текстов и деятельного посредника литературы. Среди немалого числа примеров назовем наиболее известные имена Пушкина, Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

Два редких достаточно известных случая такого рода женского литературного посредничества[2] связаны с литературным журналом «Северный вестник» (СПб., 1885–1898). Руководимый издательницей Антониной Сабашниковой и редактором Анной Евреиновой «Северный вестник» был рупором народников, возглавляемых публицистом, литературоведом и теоретиком движения Николаем Михайловским. Приобретенный в 1891 г. Любовию Гуревич, журнал радикально изменил направленность, публикуя на своих страницах представителей нарождающегося в России модернизма[3], расцвет которого приходится на следующую эпоху так называемого «серебряного века», характеризующегося бурным развитием литературы, философии и искусства. Именно 1890 г. взят нами как верхняя хронологическая граница исследования. Нижняя хронологическая граница приходится на шестидесятые годы XVIII в. и совпадает с первыми случаями женской издательской деятельности Екатерины II и княгини Дашковой.

Задача нашего исследования – представить общее состояние дела, дав, по возможности, наиболее полный список женщин редакторов и издателей русскоязычной прессы в России в установленных хронологических рамках. Этот список послужит основой для изучения диахронии количества мест, занятых женщинами в этой области, а также географического распределения периодических изданий, в которых они работали. Помимо этого, будет затронут вопрос типологии печатных органов и будет предпринята первая попытка количественно оценить влияние женщин-руководителей периодики на литературный процесс в России XIX века.

Начнем с краткого изложения современного состояния вопроса, сосредоточив внимание в первую очередь на очень немногочисленных публикациях, посвященных непосредственно женщинам редакторам и издателям.

Краткий библиографический обзор

В 1996 году американская исследовательница Ронда Лебедева-Кларк защитила в университете Миннесоты первопроходческую диссертацию, озаглавленную «Забытые голоса: женщины в периодической печати позднеимперской России, 1860–1905 гг.»[4]. Годом позже вышла в свет статья Лебедевой-Кларк на русском языке «Женщины в издательском деле пореформенной России»[5], содержащая основные результаты ее диссертационной работы. В ней исследовательница насчитывает 180 женщин, официально занимавшихся издательской и редакторской деятельностью в 165 органах печати Санкт-Петербурга и Москвы в период с 1860 по 1905 г. К сожалению, ни диссертация, ни статья Лебедевой-Кларк не содержат полного списка имен, ни перечня органов печати, на которых были основаны ее заключения.

Среди работ более общего плана отметим коллективный труд «Неподходящая профессия: женщины, гендер и журналистика в позднеимперской России»[6], изданный в 2001 году англосаксонскими исследовательницами Барбарой Нортон и Жанной Гейт. Сборник содержит синтетическое вступление и девять статей, освещающих каждая по-своему женскую журналистику в России 1820–1900 гг. Сборник сопровожден библиографическим эссе[7] Джун Пачуты Фаррис и наиважнейшим для нашего исследования списком женщин журналисток Российской Империи[8], составленным Пачутой Фаррис при помощи Ронды Лебедевой-Кларк, Барбары Нортон и Мэри Зирин. Этот список представляет собой самую полную не сегодняшний день подборку информации о женщинах-журналистках России, в которой упомянуты также и женщины издатели и редакторы периодики. Галина Лапшина в статье «Феномен женщины в истории русской журналистики» (2015) дает панораму участия женщин в зарождении и развитии журналистики в России с XVIII по самое начало XX в., уделяя особое внимание женщинам редакторам и издателям периодической печати[9]. В своей монографии «Русский феминизм как вызов современности» (2007) Ирина Юкина посвящает несколько страниц периодике, предназначавшейся для женской аудитории и возглавляемой женщинами[10]. Упомянем также работы Виктории Смеюхи и, в частности, ее монографию «Отечественные женские журналы: историко-типологический аспект»[11], увидевшую свет в 2011 году.

Наконец, существует «галерея портретов»[12] женщин журналисток, писательниц, активисток женского движения, которые в определенный момент своей жизни занимались издательской и/или редакторской деятельностью в периодических изданиях России с 1760 по 1890 гг. Эта «галерея» состоит из публикаций Галины Лапшиной[13], Евгении Строгановой[14], Маргариты Бирюковой и Александра Стрижева[15], Марины Костюхиной[16] и многих других[17].

Закончим наш краткий обзор упоминанием двух библиографических справочников. Прежде всего это «Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: материалы для истории русской журналистики» (1915) Николая Лисовского[18], составленная им при деятельном участии его супруги Эмилии Лисовской, кстати издательницы вестника литературы, науки и искусств «Библиограф». Труд Лисовских ценен помимо всего прочего тем, что содержит информацию об издателях и редакторах означенного в его заглавии периода. Дополнительные сведения, в частности об иллегальных периодических изданиях[19] содержатся в справочнике, изданном в 1959 году под редакцией Александра Дементьева, Александра Западова и Матвея Черепахова «Русская периодическая печать (1702–1894)»[20].

Составление списка

Данные из библиографии Лисовских и из списка Пачуты Фаррис

Перейдем к составлению нашего собственного списка. Тщательный просмотр библиографии Лисовских за период 1763–1890 гг. позволил насчитать 139 женщин и анонимных коллективов женщин издателей, редакторов и издателей-редакторов, среди которых имена императрицы Екатерины II и княгини Дашковой. Первая посредством своего секретаря Козицкого предприняла издание журнала «Всякая всячина» и его продолжения «Барышек всякой всячины»[21] (1769–1770). Вторая покровительствовала изданию в Москве литературного журнала «Невинное упражнение»[22] (январь – июнь 1863), основала в Санкт-Петербурге в 1783 г. журнал «Собеседник любителей российского слова»[23] (1783–1784), а еще три года спустя была инициатором основания двух журналов – «Новые ежемесячные сочинения» (1786–1796) и «Российский феатр» (1786–1794), – которые издавались Императорской Академией наук, возглавляемой самой княгиней. Помимо этого, Дашковой принадлежит инициатива продолжить издание «Древней российской вивлиофики»[24], предпринятое изначально Николаем Новиковым[25].

В списке Пачуты Фаррис[26] изучаемому периоду соответствует 144 имени женщин издателей и редакторов.

Составление нового списка

Сопоставление двух вышеупомянутых списков, а также данных из более поздних исследований привело к следующим результатам: по нашим оценкам, 145 женщин и анонимных коллективов женщин практиковали издательскую и/или редакторскую деятельность в 145 периодических изданиях с 1831 по 1890 гг. Этот новый составленный нашими усилиями список опубликован в качестве приложения к данной статье.

Прежде чем перейти к эксплуатации и интерпретации полученных данных, сделаем несколько замечаний о составе нового списка. Во-первых, как указано выше, мы решили включить в список четыре анонимных женских коллектива, фигурирующих в библиографии Лисовских. Приведем в качестве примера московское периодическое издание 1858 года, озаглавленное «Не журнал и не газета, а каррикатурный <так> листок для зимы и лета, т. е. фантастические разговоры столичных кумушек и проч.)», возглавлявшееся дамской редакцией («редакция дамская»[27]). Не имея возможности установить точное количество женщин, входивших в состав таких коллективов, мы решили засчитывать каждый из них как одну персону.

Напротив, имя Елизаветы Петровны Трубеской, присутствующее в списке Пачуты Фаррис[28] в качестве редактора и автора публикаций в московском «Журнале для милых» за 1804 год, не вошло в наш список. Исследование Веры Ершовой (2008) убедительно показывает, что, если хорватская княжна Елизавета Трубеска действительно существовала, она могла быть одним из авторов и активных критиков журнала, но никак не главным его редактором[29].

Имя М. Я. Писаревой, представленной в библиографии Лисовских и в списке Пачуты Фаррис[30] как редактор иркутских «Известий Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества» за 1885–1886 гг., также не вошло в наш список. Просмотр номеров журнала, выложенных в интернете, показал, что речь идет о недоразумении. В действительности, редактором был М. Я. Писарев. Его имя указано на обложке журнала в родительном падеже «Под редакциею правителя дел М. Я. Писарева»[31]. По схожим причинам в наш список не были включены имена В. К. Трубниковой[32], А. В. Васильевой[33] и П. Н. Солониной[34].

Имя Авдотьи Панаевой, фигурирующей в списке Пачуты Фаррис[35] как редактор знаменитого литературного и общественно-политического журнала «Современник» в 1848–1864 гг., также не вошло в наш список. Сыграв безусловно чрезвычайно важную роль в жизни журнала, она тем не менее не была его редактором[36].

На основе полученного алфавитного списка женщин издателей и редакторов, а также сопровождающих список данных открывается возможность проследить динамику их постепенной интеграции в руководящее звено российской журналистики.

Диахрония общего количества руководящих мест, занятых женщинами

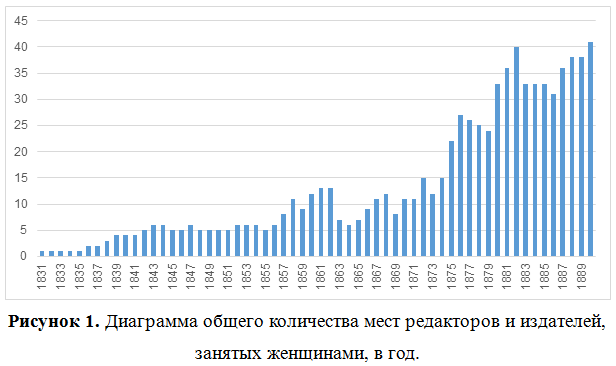

Эксплуатация данных по продолжительности пребывания каждой из женщин в должности издателя и/или редактора – примерно от одного месяца для А. Мижуевой, которая в 1885 году выпустила в свет последний номер ежемесячника «Хозяйственный строитель»[37], до тридцати или сорока лет для Елизаветы Ахматовой[38] и Елизаветы Сафоновой[39] соответственно, – позволила нам графически показать ход изменения количества мест издателей и редакторов, занятых женщинами, за каждый год исследуемого периода (см. рис. 1).

Точка отсчета на диаграмме, 1831 год, соответствует месту редактора-издателя журнала «Ваза», занятому Елизаветой Сафоновой. В целом диаграмма отражает рост[40] количества руководящих мест, занятых женщинами, с абсолютным максимумом в 41 место в 1890 г. Ему предшествует приходящийся на 1882 г. пик в 40 мест. Между 1883 и 1886 гг. наблюдается ощутимый спад (31–33 места в год), что соответствует концу периода либеральных реформ, наступившему после убийства Александра II и восшествия на престол его сына Александра III.

Факт появления первых женщин во главе периодических изданий в 1830–1840-е гг., на наш взгляд, связан с феноменом «формирования новой идентичности», изначально отмеченным Ириной Савкиной на примере супругов Герценов[41], а затем обобщенным Ириной Юкиной, которая считает, что «1830–1840-е годы можно определить началом формирования новой идентичности женщин образованных групп»[42]. В соответствие с отчетом, представленным министром народного просвещения Сергеем Уваровым императору Николаю II в 1834 г., социальный статус этих групп значительно расширился: «Вкус к чтению и вообще литературной деятельности, которые прежде заключались в границах сословий высших, именно в настоящее время перешли в средние классы и пределы свои распространяют даже далее»[43].

Среди факторов, послуживших толчком к формированию «новой идентичности», Юкина называет прежде всего осознание частью просвещенной элиты, принадлежащей к демократическому крылу общества, необходимости эмансипации, которая должна быть тройственной: эмансипация крестьян от ига крепостничества, эмансипация женщин от семейных традиций и граждан от Государства[44].

Следующий фактор – значительное влияние идей Жорж Санд: ее произведения получили распространение как в оригинале, так и в переводе и широко обсуждались российскими читателями. Период между 1830 и 1850 гг. был даже назван «20-летием “жоржзандизма”»[45]. Юкина отмечает также важный момент из биографии Жорж Санд, напрямую связанный с нашим сюжетом: с 1841 по 1845 гг. французская писательница издавала совместно с Пьером Леру открытый социалистическим идеям журнал «La Revue indépendante», что усилило, по мнению исследовательницы, престиж Жорж Санд в среде русской интеллигенции[46].

К перечисленным двум факторам, добавим необходимость для некоторых женщин содержать себя и зачастую свою семью. В этой ситуации были, например, Мария Кошелевская, дочь архитектора, которая после смерти отца должна была заботиться не только о себе, но и о своей матери, и о трех младших сестрах[47]; Елизавета Сафонова, вдова чиновника[48], оставшаяся после смерти мужа с тремя детьми; и Александра Ишимова, дочь бедного чиновника[49]. Помогать своей семье в трудное время – не было чем-то исключительным, но путь, который женщины выбирали для этого, был совершенно новым.

В общей сложности с 1830 по 1850 г. было четыре женщины, которые занимали должность редактора и/или издателя в девяти органах прессы. Перечислим их имена и издания, которыми они занимались в указанный период: Елизавета Францевна Сафонова (урожд. Терренберг), редактор-издательница журнала для женщин «Ваза» (1831–1868, СПб.) и издательница «Санктпетербургского журнала разного рода шитья и вышиванья» (1838–1847, СПб.), а также «Листка для светских людей» (1839–1844, СПб.); Мария Николаевна Кошелевская, издательница журнала «Вестник парижских мод» (1836–1850, М.) и редактор-издательница «Магазина женского рукоделья» (1847–1854, М.); княгиня Софья Алексеевна Голицына[50] (урожд. Корсакова), основательница и соиздательница периодического украинского сборника «Молодик» (1843–1844, Харьков, СПб.), в состав которого входили тексты как на украинском, так и на русском языках; наконец, Александра Осиповна Ишимова, редактор-издательница трех журналов для детей – выходившего в 1845–1849 годах в двух самостоятельных изданиях для детей младшего и старшего возраста журнала «Звездочка» (1842–1863, СПб.), зачтенных нами как два органа печати, и журнала для девиц «Лучи» (1850–1860, СПб.). Перечисленные факты противоречат утверждению Евгении Строгановой, согласно которому: «В первой половине XIX в. женщины издавали только детские журналы и альманахи»[51].

После робкого дебюта первый значительный пик приходится на 1861 г., когда девятью женщинами и двумя женскими коллективами было занято 13 руководящих мест в девяти периодических изданиях. То же общее количество руководящих мест (13[52]) поддерживается и в следующем 1862 году. Восходящая часть пика, от 1856 до 1861 года, совпадает с периодом подготовки и началом реализации великих реформ, осуществлявшихся в царствование Александра II. Юкина отмечает воодушевление и энтузиазм женщин, которые в готовящихся преобразованиях видели новые возможности, позволявшие реализовать себя как личность, полезную для общества[53]. Однако уже в 1862 году стало ощутимым растущее расхождение между ожиданиями, которые возлагали на реформы различные слои общества, и выбранными правительством путями их претворения в жизнь. Из-за напряженной обстановки едва открывшиеся воскресные школы вновь закрылись. Производились аресты и закрытия органов прессы. Значительное уменьшение количества руководящих мест, занимаемых женщинами, пришедшееся на 1863 год (их осталось лишь семь против тринадцати в 1862 г.), является, вероятно, несколько запоздалой реакцией на все эти события. Добавим, что лишь недавно разрешенное присутствие женщин в университетах было вновь запрещено именно в 1863 году[54].

Продвигаясь далее во времени, можно предположить, что значительное увеличение количества мест после 1864 года – результат воздействия нескольких факторов, и без более детального анализа сложно оценить влияние каждого из них. На данный момент ограничимся перечислением. Начнем с законодательной сферы. В 1865 году была осуществлена реформа прессы и цензуры, приведшая к относительной свободе печатного слова[55]. Важные перемены произошли в сфере женского образования. В 1858 году открылись женские всесословные гимназии, в 1860-х годах – воскресные школы[56]. Начиная с 1869 года и в течение 1870-х гг. в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Киеве были основаны заведения высшего образования для женщин[57]. Еще один немаловажный фактор, который должен быть принят во внимание, – это образование особой социальной группы, «новых женщин» или, как их еще называли, «женщин шестидесятниц»[58]. Их возникновение является одним из последствий великих реформ и особенно отмены крепостного права. Действительно, обеднение поместного дворянства, вызванное глубокими социально-экономическими переменами, поставило женщин, происходивших из этой среды, в чрезвычайно трудное положение, перед некоторыми из них встал даже вопрос выживания. Помимо этого, знатные и образованные женщины зачастую были привержены либеральным идеям. По мнению Юкиной, именно представительницы «новых женщин» сформировали ядро женского движения, боровшееся за получения женщинами права на труд[59]. Знаменательно, что некоторые из них занимались издательско-редакторской деятельностью в органах периодической печати. Вспомним, например, Евгению Конради издательницу и сотрудницу литературно-политической газеты «Неделя» (СПб.), Надежду Белозерскую, официального редактора журнала «Воспитание и обучение» (СПб.) с 1877 по 1880 гг., Марию Цебрикову, в тот же период фактического редактора того же журнала, Анну Евреинову, редактора (1885–1888 и 1890, № 5–9) и редактора-издательницу (1889–1890, до 4-го номера) литературно-научного и политического журнала «Северный вестник» (СПб.). В этом небольшом по объему списке бросается в глаза эксклюзивное расположение перечисленных печатных органов в столичном Санкт-Петербурге.

Это наблюдение подводит нас вплотную к вопросу о динамике географического распределения возглавляемых женщинами периодических изданий.

Динамика географического распределения органов печати

Рассмотрим три отдельных случая: динамика мест, занятых женщинами в Санкт-Петербурге, в Москве и в провинции.

Рисунок 2 представляет ситуацию в Санкт-Петербурге. Как и на предыдущей диаграмме, первый ощутимый пик здесь связан с подготовкой и началом проведения великих реформ: он приходится на 1862 год и соответствует 12 занятым женщинами руководящим местам. Абсолютный максимум в 24 места наблюдается в 1882 г.; вслед за ним происходит значительный спад (16 мест в 1883 г.) женской редакторско-издательской деятельности, которая так и не наберет утерянную высоту в 1890 г. (21 место).

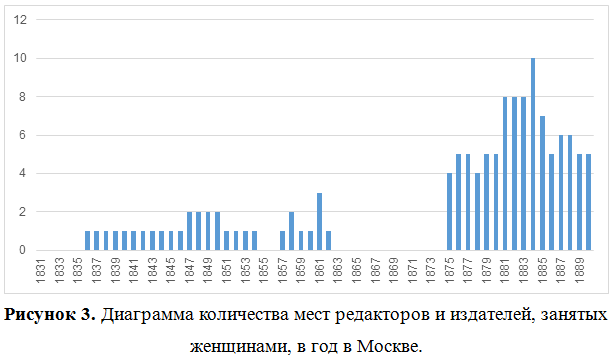

Следующая диаграмма (см. рис. 3) показывает ситуацию в Москве, наглядно иллюстрируя примечательный факт – полное отсутствие журналистской редакторско-издательской деятельности женщин между 1863 и 1874 гг. Количество соответствующих мест незначительно даже после 1875 года: достигнув десяти в 1884 г., оно опускается до пяти в 1890 году. Можно предположить, что отмеченная динамика отражает более консервативный и более патриархальный характер старой столицы. Еще один существенный, на наш взгляд фактор, который играет роль в значительном отличии ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, – более масштабное и энергичное действие в новой столице формирующегося женского движения, и, в частности, многочисленные инициативы неутомимого триумвирата в составе Марии Трубниковой, Надежды Стасовой и Анны Философовой, организаторов и создательниц, помимо прочего, первой Женской пeрeводческой и издательской артели[60].

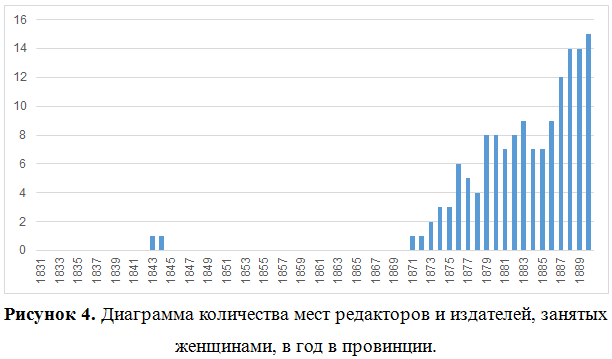

Наконец, рисунок 4 соответствует ситуации в провинции. Его точка отсчета приходится на 1843–1844 гг., когда княгиня Софья Голицына издавала совместно с Иваном Бецким в Харькове (и Санкт-Петербурге) литературный сборник «Молодик». Далее нужно будет ждать 27 лет до появления в провинции следующего периодического издания, руководимого женщиной. На сей раз речь идет о политической и литературной газете «Киевский телеграф», которую с 1871 по 1874 гг. издавала Надежда Юнк. Начиная с этой даты, график отражает быстрый рост женского участия в руководстве прессой. Так в 1890 г. 14 женщин занимали 15 мест редакторов и издателей (Елизавета Болдырева была издательницей двух бакинских органов прессы) в 15 провинциальных периодических изданиях. В общей сложности за период с 1843 по 1890 год женщины занимали руководящие должности в периодических изданиях 22-х провинциальных городов. Это (в алфавитном порядке) Астрахань, Баку, Батум (ныне Батуми), Воронеж, Екатеринбург, Екатеринослав, Казань, Киев, Кишинев, Кострома, Одесса, Орел, Пенза, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Симферополь, Тифлис (ныне Тбилиси), Томск и Харьков.

Не оставляя в стороне географическое распределение органов прессы, перейдем к типологии периодических изданий, возглавляемых женщинами, что позволит нам вернуться к вопросу о влиянии женщин издателей и редакторов на литературный процесс в России XIX века.

Типология и диахрония возглавляемых женщинами периодических изданий

Речь пойдет о четырех группах органов прессы: периодические издания для детей, к которым мы присовокупили воспитательную и образовательную периодику; периодические издания для женщин, связанные с модой, рукоделием и домохозяйством, а также отдельно издававшиеся литературные приложения к женским журналам; литературные периодические издания, включая издания с литературными рубриками или регулярными публикациями литературных текстов, как это было, например, в случае петербургского журнала «Гувернантка», который не имел отдельной литературной рубрики и подзаголовок которого не содержал упоминания о литературной ориентации издания; четвертая группа объединяет всю остальную периодику.

Начнем наш анализ с изданий, традиционно связываемых со сферами женских компетенций. Это периодические издания для детей и для женщин.

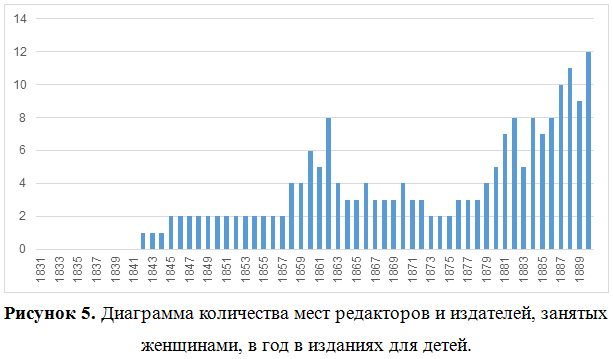

Что касается первой группы (издания для детей), то за период 1842–1890 гг. она насчитывает 31 орган периодической печати, издававшийся в Санкт-Петербурге (24 издания), в Москве (5 изданий) и в Одессе (2 издания). На соответствующей диаграмме (см. рис. 5) первый значительный пик по количеству руководящих мест, занятых женщинами в этой группе периодических изданий, приходится на 1862 год (8 мест), и абсолютный максимум – на 1890 год (12 мест).

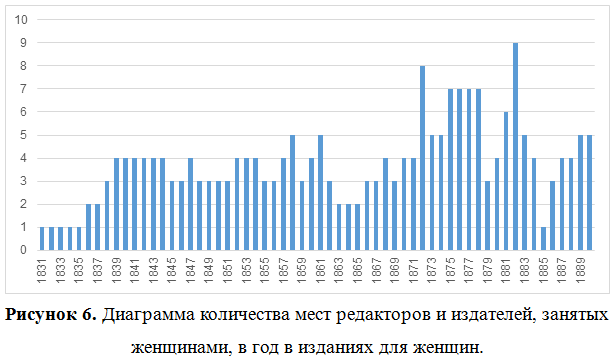

В секторе периодических изданий для женщин (рис. 6) в среднем три руководящих места в год были заняты женщинами за весь период. Отметим два максимума, приходящиеся на 1872 (8 мест) и 1882 (9 мест) годы. В 1885 г. в свет выходило лишь одно издание для женщин – «Новый русский базар. Иллюстрированный дамский журнал» (СПб.), его редактором была Софья Шишмарева. За весь изучаемый период мы насчитали 29 изданий этого типа. Ни одно из них не выходило в свет в провинции. Первенство вновь принадлежит Санкт-Петербургу с двадцатью тремя органами прессы, остальные издавались в Москве.

Графическая обработка данных для литературных периодических изданий представлена на рисунке 7. Начиная с 1874 г., наблюдается заметный рост количества мест (10), занятых женщинами в этой сфере. Достигнув абсолютного максимума в 26 мест в 1882 г., их количество опускается до 20 в 1890 г.

В общей сложности за изучаемый период насчитывается 89 литературных изданий. Во избежание недоразумений, добавим, что 33 из 89 изданий этой группы числились также в группах изданий для женщин и для детей. Восемьдесят девять органов печати соответствуют 61 % от общего количества изданий – напомним, оно достигает 145, – возглавляемых женщинами за период от 1831 до 1890 года включительно! Распределение литературных изданий между двумя столицами и провинцией следующее: 58 в Санкт-Петербурге, 18 в Москве и 15[61] в провинции.

Диаграмма на рисунке 8 соответствует четвертой и последней из выделенных нами группе изданий. Отметим, что вплоть до 1873 г. случаи женского руководства здесь единичны. Максимум в 13 мест приходится на 1890 г. Географическое распределение 29 изданий этой группы носит особенный характер: 11 в Санкт-Петербурге, 5 в Москве и 13 в провинции, т. е. за весь изучаемый период в провинции было больше периодических изданий этого типа, чем в Санкт-Петербурге.

В четвертую группу входят очень разнообразные органы печати. Например, коннозаводский журнал «Русский спорт», издававшийся в Москве с 1884 по 1895 г. Александрой Поповой[62]; петербургский «Русский музыкальный вестник», который возглавляла с 1880 по 1882 г. Лидия Ильинская; журнал народной медицины и гигиены «Медицинская беседа», соиздательницей которого была с 1887 по 1890 г. Е. Д. Глотова. В эту группу входят также многочисленные издания, специализировавшиеся на объявлениях и региональной справочной информации. Назовем два из них: «Костромской листок объявлений», издававшийся с 1888 по 1899 г. Татьяной Андрониковой-Покровской, и «Самарский справочный листок», в котором издателем-редактором с 1876 по 1887 г. была Екатерина Флорова.

***

Подведем первые итоги. В целом, в период с 1831 по 1890 г. число женщин издательниц и редакторов, как и число периодических изданий, которые они возглавляли, непрестанно увеличивается. Начиная с 1875 г., география и профиль этих изданий значительно расширяются, что свидетельствует о том, что в этот момент женщинам становится доступен более широкий спектр областей, выходящих за рамки традиционно «женских» сфер компетенций, связанных с образованием, модой и литературой.

Тем не менее женское участие в руководящем звене именно литературных изданий и изданий с литературными рубриками продолжает преобладать. В 1890 г., т. е. в самом конце изучаемого периода, их было 20 против 12 изданий для детей, 5 изданий для женщин и 13[63] изданий четвертого типа. Девяносто три женщины и анонимных женских коллектива[64] (что составляет примерно 65 % от общего количества[65]) возглавляли в период с 1842 по 1890 г. восемьдесят девять таких органов.

Представленные данные требуют дополнительного изучения, в частности проверки де-визу периодики, включенной в наш список – для ряда изданий термин «литературный» не всегда появляется в подзаголовке при постоянном присутствии литературных текстов на их страницах, – и обращения к деловой и личной переписке, а также к другим эго-документам, принадлежавшим как женщинам издателям и редакторам, так и их современникам, для качественной оценки влияния их деятельности на литературный процесс. Реальность же существования такого влияния в России XIX в. наглядно показывает собранный нами материал, который предполагается положить в основу будущего словаря посредниц русской литературы.

.

Примечания

* Блинова Ольга Александровна – к.ф.н., специалист по русской литературе XIX и XX веков и, в частности, по творчеству З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского; автор множества публикаций на русском и французском языках, а также автор концепции проекта «Посредницы русской литературы, XVIII–XXI вв.».

Данная статья является авторским переводом и адаптацией французского текста, представленного в качестве доклада 12 марта 2021 г. на международной конференции «Посредницы русской литературы: женщины издатели, редакторы, переводчики, литературные критики и т. д. в XIX в.» (Париж, Национальный институт восточных языков и культур). Режим доступа к французской публикации: https://hal.science/hal-04569678v1 (просмотрено 2 июля 2025). Библиографические сведения для бумажной версии: Blinova O. Éditrices et rédactrices en chef de la presse périodique russophone dans la Russie du XIXe siècle: étude préliminaire // Slovo. Hors-série: Les médiatrices de la littérature russe. № 1: Le XIXe siècle / dir. O. Blinova & C. Géry. 2024. P. 67–91. Незначительные разночтения между французским и русским вариантами связаны с тем, что наша работа над представленным материалом продолжается.

[1] Орлова Е. И. Литература и журналистика в России // Медиаальманах. № 5. 2022. С. 19.

[2] Женскому литературному посредничеству посвящен специальный несерийный выпуск французского журнала «Slovo», см.: Blinova O., Géry C. Slovo. Hors-série: Les médiatrices de la littérature russe. № 1: Le XIXe siècle. 2024. 258 p. Режим доступа: https://slovo.episciences.org/volumes/1005 (просмотрено 2 июля 2025). Особого внимания в этом номере заслуживает статья Ольги Демидовой «Посредницы русской литературы: эволюция парадигмы в XIX веке», см. Démidova O. Les médiatrices de la littérature russe: évolution du paradigme au XIXe siècle // Slovo. Hors-série: Les médiatrices de la littérature russe. № 1: Le XIXe siècle / dir. O. Blinova & C. Géry. 2024. P. 23–47.

[3] Дементьев А. Г., Западов А. В., Черепахов М. С. Русская периодическая печать (1702–1894). Справочник. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1959. С. 667–668; Гуревич Л. Я. История «Северного вестника» // Русская литература XX века (1890–1910). Т. 1. / ред. С. А. Венгеров. М.: Мир, 1914. С. 238–264. См. также: Livak L. Dmitri Mérejkovski et la communauté culturelle moderniste // Slavica Occitania. № 54: Zinaïda Guippius et Dmitri Mérejkovski, deux intellectuels russes face à l’Europe / dir. O. Blinova, V. Feuillebois & D. Sinichkina. 2022. P. 130–131.

[4] См.: Lebedeva-Clark R. Forgotten Voices: Women in Periodical Publishing of Late Imperial Russia, 1860–1905. PhD. Minneapolis: University of Minnesota, 1996. 208 p.

[5] Лебедева-Кларк Р. Женщины в издательском деле пореформенной России // Вопросы истории. № 12. 1997. С. 117–123.

[6] См.: Norton B.T., Gheith J. M. An Improper Profession: Women, Gender and Journalism in Late Imperial Russia. Durham, Caroline du Nord & Londres: Duke University Press, 2001. 336 p. Более подробную презентацию этого сборника можно прочесть в статье: Бойко В. Движение за женское равноправие в России до 1917 года глазами западных исследователей // Гендер и СМИ. Ежегодный научный журнал. 2017. С. 52–60.

[7] Pachuta Farris J. A Bibliographic Essay // An Improper Profession: Women, Gender and Journalism in Late Imperial Russia / eds B. T. Norton & J. M. Gheith. Durham, North Carolina & London: Duke University Press, 2001. P. 249–280.

[8] Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia // An Improper Profession: Women, Gender and Journalism in Late Imperial Russia / eds B. T. Norton & J. M. Gheith. Durham, North Carolina & London: Duke University Press, 2001. P. 281–310.

[9] Лапшина Г. С. Феномен женщины в истории русской журналистики // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. № 6. 2015. С. 178–192.

[10] Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. СПб.: Алетейя, 2007. С. 120–123.

[11] Смеюха В. В. Отечественные женские журналы: историко-типологический аспект. Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. 188 с.

[12] Это выражение употреблено Галиной Лапшиной в книге «Женское лицо русской журналистики», см.: Лапшина Г. С. Женское лицо русской журналистики. М.: флинта, 2018. С. 5, ссылка 3.

[13] Там же. См. главы, посвященные Аделаиде Симонович, редактору-издательнице в 1866–1868 гг. журнала «Детский сад» (там же, с. 7–38), Марии Цебриковой, фактической редактору-издательнице журнала «Детский сад» в 1876 и журнала «Воспитание и обучение» в 1877–1880 гг. (там же, с. 39–70), и Евгении Конради, издательнице-сотруднице в 1870–1874 гг. газеты «Неделя» (там же, с. 71–152). См. также статьи Лапшиной «Мария Николаевна Вернадская – идеолог свободного труда» (Медиаскоп. № 3. 2014. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/1593 (просмотрено 2 июня 2023)) и «“Музыка и театр” – издание Александра и Валентины Серовых» (Медиаскоп. № 4. 2014. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/1656 (просмотрено 22 июня 2023)).

[14] Строганова Е. «…человек таланта большого, а души низкой»: Е. Салиас де Турнемир о Л. Толстом // Литературный факт. № 1–2. 2016. С. 291–300.

[15] Бирюкова М. А., Стрижев А. Н. Евгения Тур (1815–1892): материалы к библиографии // Литературоведческий журнал. № 36. 2015. С. 257–310; Бирюкова М. А., Стрижев А. Н. Газета «Русская речь» Евгении Тур (1861) // Литературоведческий журнал. № 42. 2017. С. 254–323.

[16] Костюхина М. С. У истоков феминизма в детской литературе (споры и обиды) // Детские чтения. Т. 6. № 2. 2014. С. 339–348; Kostioukhina M. Les cousines Bournachev et Élisavéta Kulmann // Slovo. Hors-série: Les médiatrices de la littérature russe. № 1: Le XIXe siècle / dir. O. Blinova & C. Géry. 2024. P. 135–150.

[17] См., напр.: Смирнова О. В. Евгения Тур как прототип эмансипированных женских персонажей в романах 1860-х годов // Женский вызов: русские писательницы XIX – начала XX века / ред. Е. Строанова и Э. Шоре. Тверь: Лилия Принт. 2006. С. 38–50; Махова К. А. Журнал «Звездочка» А. О. Ишимовой // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. № 12. 2013. С. 34–43; Стыкалина О. С. К истории создания журналов для детей «Звездочка» и «Лучи» // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. № 6. 2002. С. 51–61.

[18] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: материалы для истории русской журналистики. Петроград: Тип. АО Типографского дела, 1915. 1067 с.

[19] В рамках изучаемого периода упомянем, например, нелегальную газету «Народная воля» и ее соредактора в феврале 1881 г. Анну Павловну Прибылëву-Корбу, см.: Дементьев А. Г., Западов А. В., Черепахов М. С. Русская периодическая печать (1702–1894). С. 598–600 (здесь инициал отчества ошибочно указан «В.» вместо «П<авловна>»).

[20] Там же.

[21] О журнале «Всякая всячина» и его продолжении «Барышек всякой всячины» в библиографии Лисовских отмечено: «В этом издании принимала участие императрица Екатерина II». Издателем журнала здесь значится секретарь Екатерины II Козицкий. См.: Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 12, № 17 а-б. Напротив, по Ворошилову, Козицкий был издателем лишь формально, фактически же журналом руководила сама Екатерина II. Ворошилов В. В. История журналистики России: конспект лекций. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. 64 с. Цитируется по: https://studfile.net/preview/5263137/ (просмотрено 21 июня 2023). Ср. Мазаев М. Н. Всякая всячина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. VII: Волапюк – Выговские. СПб.: Семеновская Типо-Литография (И. А. Ефрона), 1892. С. 437–438.

[22] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 9, № 11.

[23] Там же. С. 21, № 58.

[24] Название этого издания – «Продолжение древней российской вивлиофики» (1786–1801). См.: Там же. С. 23, № 69.

[25] Об издательских инициативах княгини Дашковой см.: Лапшина Г. С. Феномен женщины в истории русской журналистики. С. 183. В библиографии Лисовских имя Дашковой не упоминается в описаниях изданий «Новые ежемесячные сочинения», «Продолжение древней российской вивлиофики» и «Российский феатр». См.: Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 23, № 68–70. Ср.: Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia. P. 287.

[26] Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia.

[27] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 138, см. под № 565. Перечислим остальные три женских коллектива из библиографии Лисовских: «женщины» (там же, с. 174, № 702), «кружок нескольких дам» (там же, с. 178, № 720) и «несколько русских дам» (там же, с. 145–146, № 590). Они были во главе соответственно следующих изданий: «Русская хозяйка» (1861–1862, СПб.), «Гувернантка» (1862, СПб.) и «Час досуга» (1858–1863, СПб.)

[28] См. «Elizaveta Petrovna Trubesska», Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia. P. 306.

[29] Ершова В. Н. «Журнал для милых»: из истории женских журналов в России в начале XIX в. // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2008. С. 39–40.

[30] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 255, № 1033б; Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia. P. 300.

[31] См. Известия Восточно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Иркутск. Т XVI. № 1, 2 и 3. 1885. Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Известия_Восточно-Сибирского_отдела_Императорского_Русского_географического_общества._Т.16._№1-3._(1885).pdf (просмотрено 14 июня 2023).

[32] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 449, № 1698; Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia. P. 306 (см. «Trubnikova V. K.»).

[33] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 425–426, № 1609; Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia. P. 308 (см. «Vasil’eva Aleksandra Vasil’evna»).

[34] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 254, № 1031.

[35] Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia. P. 299 (см. «Panaeva Avdot’ia Iakovlevna (Brianskaia)»).

[36] Кафанова О. Авдотья Панаева между публичным и личным пространством // Revue de l’Institut des langues et cultures d’Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie. № 29: Les femmes en Russie: parcours, mythes et représentations / dir. I. Després. 2017. С. 1–17. Doi: 10.4000/ilcea.4296; Démidova O. Les médiatrices de la littérature russe: évolution du paradigme au XIXe siècle // Slovo. Hors-série: Les médiatrices de la littérature russe. № 1: Le XIXe siècle / dir. O. Blinova & C. Géry. 2024. P. 35–37.

[37] Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг. С. 356, № 1358.

[38] О Елизавете Ахматовой см.: Sioli Y. Élizavéta Akhmatova: un grand nom oublié de la culture russe? // Slovo. Hors-série: Les médiatrices de la littérature russe. № 1: Le XIXe siècle / dir. O. Blinova & C. Géry. 2024. P. 151–165.

[39] О Сафоновой см.: Орлова Л. В. Журналистика моды считалась самой низшей ступенью профессии / беседовала С. Костенко // Ателье. № 04. 30 апреля 2014. Режим доступа: https://modanews.ru/journal/atelie/2014/04/orlova (просмотрено 3 марта 2021); Руденко Т. В. «Необходимое явление нашей общественной жизни»: из истории отечественных изданий для дам // Московский журнал. № 8. 2020. С. 22–23, 29.

[40] Полученная нами диаграмма достаточно хорошо отражает общую тенденцию развития журналистики в России: по сведениям Валентина Ворошилова, в первое десятилетие XIX в. появилось 84 периодических издания; в 1894 году их насчитывалось уже 785 (за исключением иллегальных). См.: Ворошилов В. В. История журналистики России: конспект лекций.

[41] Савкина И. Л. Женщина «à la lettre»: письма Натальи Александровны Захарьиной-Герцен // Савкина И. Л. «Пишу себя…» Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. Tampere: University of Tampere, 2001. P. 265–335.

[42] Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. С. 76.

[43] Цит. по: Руденко Т. В. «Необходимое явление нашей общественной жизни»: из истории отечественных изданий для дам. С. 21.

[44] Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. С. 56 и 75.

[45] Там же. С. 73.

[46] Там же. С. 74.

[47] Руденко Т. В. «Необходимое явление нашей общественной жизни»: из истории отечественных изданий для дам. С. 27.

[48] Орлова Л. В. Журналистика моды считалась самой низшей ступенью профессии.

[49] Костюхина М. С. У истоков феминизма в детской литературе (споры и обиды). С. 341.

[50] О ней см.: Голицын Н. Н. Библиографический словарь русских писательниц. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1889. С. 68–69; Pachuta Farris J. Checklist of Women Journalists in Imperial Russia. P. 289.

[51] Строганова Е. «…человек таланта большого, а души низкой»: Е. Салиас де Турнемир о Л. Толстом. С. 292, ссылка 1.

[52] В 1862 г. девять женщин и три женских коллектива возглавляли девять периодических изданий.

[53] Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. С. 54–55.

[54] Там же. С. 57.

[55] Макушин Л. М. Закон о печати 6 апреля 1865 г. // Известия Уральского государственного университета. № 1 (71). 2010. С. 102–103.

[56] Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. С. 54.

[57] См. статью «Высшие женские курсы» // Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия. Москва: Megabook, 2023 [2008]. Режим доступа: https://megabook. ru/article/Высшие женские курсы (просмотрено 12 мая 2023).

[58] Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. С. 137.

[59] Там же.

[60] Там же. С. 178–186.

[61] Представленная сумма числа изданий, руководимых женщинами в Санкт-Петербурге, Москве и провинции, – 91 (вместо 89), т. к. «Всеобщая газета» выходила сначала в Москве, затем в Санкт-Петербурге, а литературный альманах «Молодик» издавался сначала в Харькове, а его четвертый и последний номер вышел в свет в Санкт-Петербурге.

[62] О ней см.: Лебедева-Кларк Р. Женщины в издательском деле пореформенной России. С. 122.

[63] Напомним, что на первой диаграмме (см. рис. 1) 1890-му году соответствовал абсолютный максимум изучаемого периода в 41 место. Сумма 20+12+5+13=50. Разница в 9 мест объясняется тем, что среди литературных изданий учтено 9 изданий, входящих также в состав изданий для детей и для женщин.

[64] Екатерина II и княгиня Дашкова здесь не зачтены.

[65] Екатерина II и княгиня Дашкова здесь также не зачтены.

В заставке использована обложка журнала «Женская жизнь», 1915, 22 октября, № 20

© Ольга Блинова, 2025

© НП «Русcкая культура», 2025