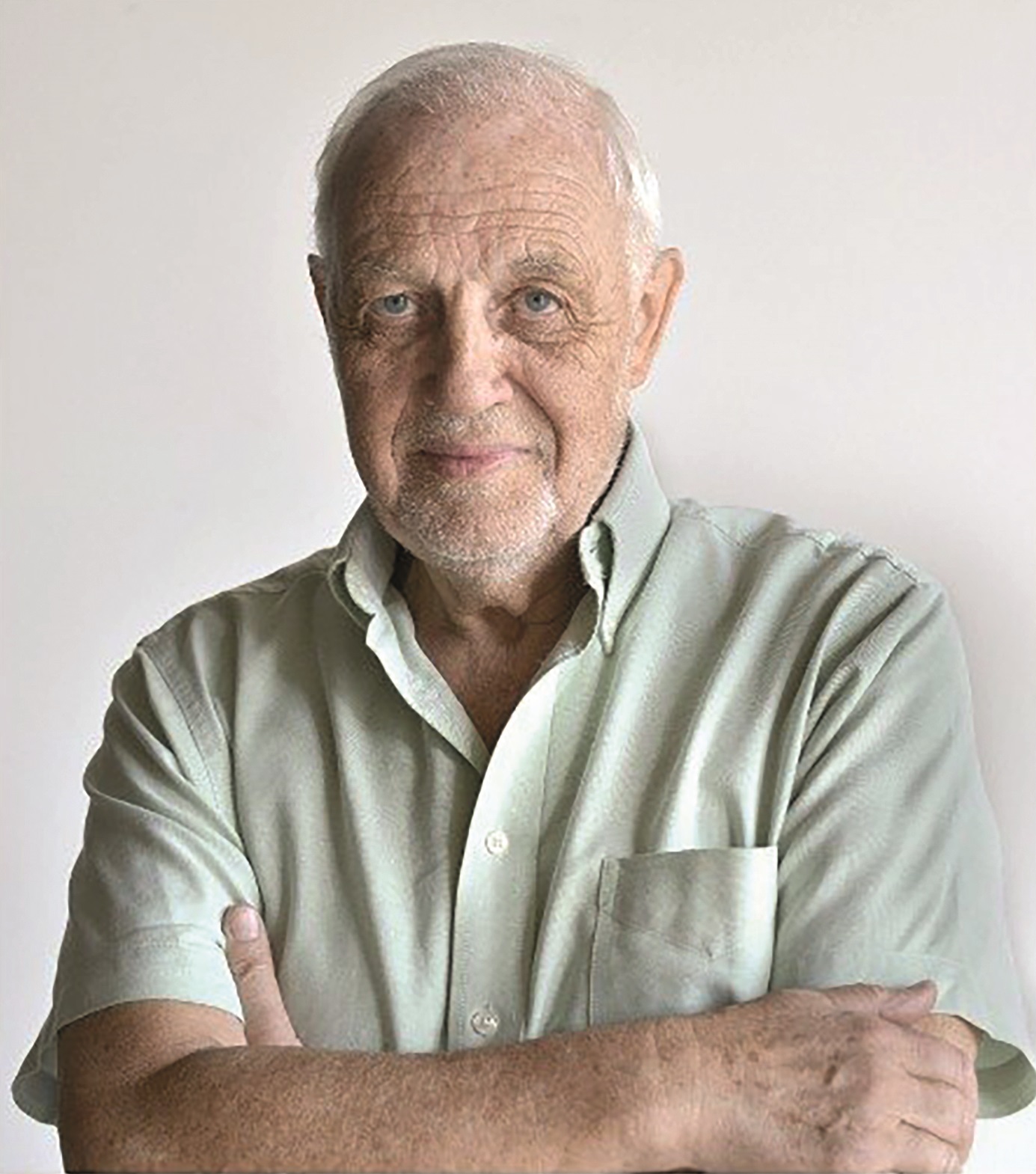

Александр Петров (1938–2021) – сербский поэт, писатель, литературовед, сотрудник Института литературы и искусства в Белграде (1964–1990), профессор Университета в Питтсбурге (1993–2021), почетный профессор Университета в Айове (с 1973 г.). Специалист по всемирной литературе, с уклоном в славянские литературы в европейском контексте и балканские исследования. Председатель Союза писателей Сербии (1986–1988) и Союза писателей Югославии (1988–1991). Автор книг о сербских писателях Иво Андриче и Милоше Црнянски, десятка книг, литературоведческих статей и эссе. Его исследования и критические тексты публиковались на сербском, русском и английском языках. Составитель «Антологии русского формализма», «Антологии русской поэзии XIX-XX веков». Читал лекции в университетах на всех континентах. Автор 10 поэтических сборников и 3 романов, а также двухтомника воспоминаний «Мнемороман». Его поэзия переведена на 29 языков, ей посвящено несколько книг и научных сборников. Учредитель и главный редактор журнала «Литературная история» (1968–1972), редактор газеты «Американский сербозащитник» (1993–2021), один из учредителей Фонда «Вук Караджич».

Улыбка Моны Лизы

Я позвонил Бродскому и кратко представился – только имя и фамилия. «А, это вы! Марк (Стрэнд) привез мне из Белграда вашу антологию. Вы откуда звоните?»

Я ответил, что нахожусь в Нью-Йорке. Он предложил встретиться на следующий день, а потом спросил, знаю ли я, где Гринвич-Виллидж. Я ответил, что в данный момент нахожусь в гостях у своего школьного товарища в квартире как раз напротив памятника Пикассо, так сказать, у самого входа в «деревню». Последовало предложение встретиться в кафе «Реджио».

Я легко нашел итальянскую «кафешку» на улице Макдугал, дом 119. Иосифа я не увидел. Кафе небольшое, столиков пятнадцать, несколько посетителей. В основном все за одним столом, заняты разговором. У окна, спиной к улице, сидит кто-то, углубившись в чтение газеты. Вижу только мужские руки и газету. Сажусь за стол под большой старинной картиной. Бросаю на нее взгляд, и, кажется, распознаю на ней Колумба, подносящего дары индейцам.

Иосифа нет. Спустя полчаса решаю уходить. Плачỳ и выхожу. И вдруг, самому себе удивляясь, подхожу к окну и обращаюсь к человеку, заслоненному газетой: «Извините…» – на самом деле я и не знаю, о чем его спросить. Он опускает газету. Мы молча смотрим друг на друга.

Говорю: «Вы здесь!»

– А как же. Хорошо, что вы ко мне подошли – я бы вас все равно не узнал. Хотя сейчас, глядя на вас, думаю, что узнал бы. Да и как бы вы могли по-другому выглядеть! Такие лица редкость в Нью-Йорке. Нет их и в моем родном городе. Особенно в последнее время. Вымирает раса с такими глазами, – смеется себе под нос. – Особенно их нет в «Реджио»… Садитесь, куда вы спешите? Вы же только что появились.

– Если имеете в виду Америку, я появился примерно когда и вы…

– Мне говорили о вас в Айова-сити… И в Айове вы готовили русскую антологию. Когда я приехал туда читать, вы уже вернулись. Не надо было допускать, чтобы эту работу заканчивал Д. В. Я больше не разрешаю ему себя переводить. В лучшем случае он использует неточные рифмы. И вообще, без метра и ритма. Невесть что… И на английском языке это поэзия без ритма и рифмы не звучит как поэзия. Хотя бы для меня. Вы знакомы с Мичей?

При упоминании имени Данойлича его лицо озаряется теплотой. Он смотрит открыто и испытующе. Воспоминания о встречах с Мичей, когда он редко встречался в Питере с иностранцами – ведь было опасно, – и о том, что Мича вместе с Милицей Николич сделал для него, напечатав еще в 1971 году его книгу в Белграде, делают его оживленным и ребячливым.

Начинается разговор, который больше походит на болтовню обо всем на свете и который будет продолжаться часами. Спрашиваю его, обедает ли он в «Реджио» или заходит сюда просмотреть газеты и выпить кофе? Теперь он меня спрашивает, ходил ли я в Нью-Йорке в китайские рестораны? «Вы должны меня однажды отвести в “Китайский городок”. Нью-Йорк – мировая столица этой лучшей кухни». Он ест и дома, но в последнее время все реже – ему противно мыть посуду.

После довольно обстоятельного экскурса в мир кулинарного искусства, очевидно его занимающего, подступаем к предмету нашего главного общего интереса. Говоря о поэзии, он чаще всего употребляет слово «стих». Любит его деминутив – «стишки». При этом слегка усмехается себе под нос, будто ведет разговор о младенце в пеленках. «Вот, тем и развлекаюсь», – как бы говорит, извиняясь, что должен тратить время на пеленание ребенка. Но что поделаешь… Когда есть ребенок, кто-то должен кормить его с соски, следить, чтобы он отрыгнул после еды, убаюкать его. Подобные образы возникают перед моими глазами, пока он говорит о стишках.

Все это, конечно, представление, игра и своеобразный языковой трюк, тип речи, используемой, когда говорят с кем-то, кто тоже возится с похожим, не всегда восхитительно пахнущим созданием на коленях. Немного тонкой иронии, легкое пренебрежение, почти сочувствие к себе самому из-за присужденной роли следует понимать вполне условно.

А за право играть эту роль человек, сидящий со мной за маленьким круглым столом, был готов физическим трудом ежедневно зарабатывать себе на хлеб и, в конце концов, отправился в ссылку. На вопрос судьи, откуда у него право утверждать, что он поэт, то есть некто, кто пишет стишки, он, посреди красного Ленинграда, ответил, что ему это дано, ни больше ни меньше, от Бога. Не существует ничего более важного, ни чего-либо иного, чем бы он в жизни занимался, чему бы посвятил всю свою жизнь – кроме своих «стишков».

В этой легкой беседе, в бессвязном разговоре о писателях больше, чем о самой литературе, пока припоминаются разные странные события, связанные со знаменитыми писателями, русскими в основном, как будто речь идет о родственниках, а не о Пушкине или Достоевском, я осознаю, что он ставит писателя выше закона, хотя бы закона в обществе, которое и само не придерживается законов. А он как раз из такого общества попал в эту демократическую Америку. В таком обществе писатель в лучшем случае в партере, пока деспот в центральной парадной ложе.

Конечно, он, Бродский, в советском обществе в театре и не был, только на улице, но мне кажется, легче мог себя представить в обстановке этой театральной сцены XIX века. И писателю место там наверху, в ложе, на том же уровне, где и деспот. Поскольку он внизу, где ему не место, писателю ничего другого не остается, как стать экзекутором, террористом с пистолетом в руке. А так как по характеру своей работы он не из тех, кто держит кобуру, а держит перо, его перо – пистолет, которым он убивает или свергает тирана.

Что кто-то может бояться «стишков» как огнестрельного оружия, мог убедиться он сам, Бродский. Для этого он не должен был нюхать порох, стрелять или быть застреленным, как его предшественники в XIX веке, но подобное сравнение, кажется, ему близко, и в подобную парадигматическую ситуацию он был на родине загнан не только по своей воле. Он не направил дуло на тирана, только повернулся к нему спиной. Но в обществе, от которого он произошел, повернуться спиной равносильно выстрелу тирану в сердце. Тиран возможен только перед склоненными головами. В любой другой обстановке он как в безвоздушном пространстве. Вот что значит писать «стишки», а не падать на колени лбом в землю.

То же самое значил и выход его из десятилетки после восьмого класса и переход на самообразование, на признание Бога, а не государства и его культурных учреждений, дарителем и судьей. А поскольку Божий дар у него есть, и он перед Богом за него в ответе, писатель не смеет соглашаться ни на какие законы, кроме тех, которые сообразны Божиим заповедям. В таком прочтении мной его мыслей еще больше меня укрепило его попутное замечание о Достоевском: Раскольников – второе «я» Достоевского, то есть идея об убийстве старухи – авторская. Без единого слова осуждения писателя. Приблизительно так: что общество требовало от писателя, то и получило. Если вы загнали его, голодного и голого, в угол, не думаете же вы, наверное, что он у вас будет просить корку хлеба и рубаху?

А Бродский в демократии? Разговор о демократии очевидно меньше его интересует, чем рассказ об обществе, в котором он жил и которое, по его мнению, всегда угрожает остальному миру.

До определенного момента мы говорили по-английски, а потом, оба рассмеявшись, перешли на русский. Спрашивает меня о Сербии, но не дождавшись, чтобы я и рот раскрыл для ответа, начинает говорить о Десанке Максимович, которую он переводил, о поэтах, имена которых помнит, о некоторых стихотворениях, поскольку, «поэтизируя» переводы с сербского, одно время в России зарабатывал этим на жизнь.

– Я хотел тогда приехать в вашу страну…

– На Запад вас не пускали, а мы ближе всех к Западу…

– Нет, я представлял лица этих поэтов и хотел их видеть. Это меня интересует.

– Теперь можете приехать…

– Хотелось бы увидеть, как в жизни выглядит Десанка Максимович.

Мы встретились еще пару раз в конце того года, в конце того десятилетия (в 70-е годы), в начале которого Иосиф должен был покинуть Россию. Он рассказал мне историю, несколько отличающуюся от той, которую я знаю и которая известна в обществе.

– С собой я ничего не взял, только маленькую пишущую машинку. Это должно было быть короткое путешествие. В самолете узнал, что у меня отбирают паспорт. Я оказался без гроша в кармане. К счастью, меня встретил Одэн.

– Вы тогда не думали покидать Россию?

– Навсегда? Тогда? Нет! Разве вы не знаете, что я писал Брежневу?

– Вам хорошо в Америке?

– Начинает быть терпимо…

Он любит Италию. Как только сможет, отправится туда. Венеция – его город. Говорю ему о Лазе Костиче и его «Santa Maria Della Salute». Он описывает свое пребывание в «итальянском Петербурге» с ностальгией, которую я у него не чувствую, когда упоминает Россию. Говорит, что Питер больше не хочет видеть.

– Впрочем, кто знает, что несет с собой время! Люди возвращаются на место преступления, а не на место любви.

Разговариваем о футболе. Говорит, что играл в команде кадетов и даже юниоров ленинградского «Зенита». Напоминаю, что о футболе в своих стихотворениях писал Мандельштам. Молчит. Европейский футбол приобретает здесь своих сторонников, особенно по школам и в университетских городках. Я люблю играть со студентами. Играет ли он иногда? Учит ли их хотя бы как играть? Нет. У него была операция на сердце. На дистанцию подлиннее доктора не проявляют чрезмерного оптимизма. Такое сердце в один прекрасный день даже нужно будет заменить, или… Почему он столько курит? Его губы складываются в некое подобие улыбки. Приглашаю его на ужин к своему другу. Говорю, что придет брат Гершвина. Делает вид, что не слышит. А затем замечает, что с трудом устанавливает новые знакомства.

Поэзия, конечно, является главной темой каждой нашей встречи. Говорит, что поэзию должны читать все. Она может влиять на отношение людей к миру. Делит людей на тех, кто читает и не читает стихи. Книги поэзии должны продаваться в самообслуживаниях. Однако не следует всем ее писать. Напротив, смеется: что написано пером, не вырубишь топором.

Был бы он счастлив, если б оказался последним поэтом? Хотел бы он быть единственным среди живых?

– Не знаю, – отвечает.

Замечаю, что он у многих признанных поэтов находит недостатки. Даже у друзей. Любит за счет знаменитых выделить некоторых, которых как бы только он знает и только он ценит. Среди живых, мне кажется, больше всего уважает Дерека Уолкотта. Среди русских поэтов, живых, выделяет Александра Кушнера.

Мастерство для Иосифа – первый критерий, когда речь идет о ценности поэзии.

– Вы должны быть мастером. В совершенно традиционном смысле. Звание мастера не достигается свободным стихом. Кавафис доказал рифмами и стопами, что он мастер. А его переводят так, будто он писал свободным стихом… Я этого господина хорошо изучил. Как раз сейчас преподаю.

Когда речь заходит о том, что значит быть мастером в поэзии, и какая поэзия может называться подлинной, здесь дискуссия с Бродским бесполезна.

Все же говорю, что, как мне кажется, легче писать «несвободным» стихом, тем более рифмованным, чем свободным. Замечаю слегка язвительную улыбку в уголке рта.

– Что вы имеете в виду?

– Рифма ведет поэта за руку. А метр – надежная линия.

Он меня перебивает:

– Десанка Максимович настоящий поэт. А она не писала свободным стихом, или хотя бы писала не часто.

Догадываюсь, в кого он целится.

– Свободные стихи я могу писать милями.

– Вы чародей, как бы ни писали.

Не смеется.

Говорю ему, что по резкости суждений он мне напоминает нашего общего друга, Васко Попу, тоже строгого судью.

– Он рассказывал вам о нашей встрече?

– Да. Сказал вам, как и мне, причем не раз, что решил писать стихи, только когда понял, что можно писать без рифмы и не уважая правила метра.

Бродский смотрит на меня неподвижным взглядом. Опять та едва заметная гримаса, напоминающая усмешку. Вижу, знает, что я дружу с Васко и что у нас сходные мнения о поэтике. Хочу немного поднять ему настроение.

– Он не только охотно рассказывал мне о встрече с вами, но и высоко ценит вас как поэта.

Ледяная маска и далее не сходит с его лица.

– И внимательно вас читал. Не знаю, была ли бы без его благословения напечатана ваша книга в белградском издательстве, где он очень влиятельный редактор.

Прикуривает сигарету от сигареты. Улыбается. Делаю вывод, что его еще как интересует мнение Васко. Замечает, что они ночи напролет говорили о поэзии. Не знаю, как… Один не говорит по-английски и по-русски, другой – по-французски и по-немецки. Где-то все же они друг друга не поняли, судя по легкой судороге моего собеседника в какой-то момент. Или, наоборот, достаточно поняли: что думают о поэзии, а тем самым, когда имеется в виду высший суд, и друг о друге. Впрочем, все наилучшее.

Мою антологию не комментирует. Только упоминает поэтов, которых ценит. Рейна, в первую очередь. Его упоминает первым и рассказывает о днях, которые они провели в Ленинграде, оставшись близкими и в дальнейшем. Я не уверен, ценит ли его выше всех, то есть скорее любит, как друга, или ценит в нем поэта, или благодарен ему как своего рода первому учителю. Я предчувствовал, что он ценит некоторых поэтов, которых в моей антологии нет. В ней нет Рейна, но и Бобышева, и Наймана. Их имена он никогда не упомянул, даже когда говорил о днях поездок всех четверых к Анне Ахматовой. Имена некоторых поэтов, отсутствующих или присутствующих в антологии, называет с загадочной улыбкой. Упоминает Лимонова и какое-то недоразумение, связанное с ним. На удивление спокойно. Но здесь опять та улыбка. Эта улыбка блеснет как молния среди ясного неба. Беззвучно. И долго не гаснет. Сказать ему, что она напоминает мне о Мона Лизе? Я думал, что она – портрет художника Леонардо в молодости. Теперь узнаю ее в Иосифе. Больше всего ее улыбку.

Несколько дней спустя после разговора с Бродским о Васко Попе возвращаюсь в Белград на встречу Нового года. А через пару дней сижу с Васко в «Мадере». Ночное время. Румяное вино. Разговор о поэзии с еще одним мастером. Иной закалки. Об Иосифе говорит с симпатией.

– Он мог бы быть настоящим большим поэтом, – говорит Попа. Васко объяснил Иосифу, как снять сливки с русской поэзии:

– Надо только, чтобы руку освободил от наручников, которые сам себе надел.

Мы хорошо понимаем друг друга. Понял его и Бродский. Тоже хорошо. Оттуда и та самая гримаса при первом упоминании имени Васко.

Венеция – это язык

Новое десятилетие. В Югославии смерть Иосипа Броза (4 мая 1980) и предчувствие больших перемен. Но не вскоре предстоящих. Опять Америка. Осень 1980 года.

Супруга Кринка и я останавливаемся у моей двоюродной сестры. Той самой, от кавказского дяди, у которой мы чувствуем себя в Нью-Йорке как дома. С Иосифом видимся и перезваниваемся. Однажды летним вечером моя Муся устраивает прием в своем саду, метрах в двадцати от Восточной реки. Приглашены Бродский и Марк Стрэнд с Джули. Приходят Марк и Джули. Марк говорит, что Иосиф не придет. На самом деле, он и не обещал, хотя сказал, что во всяком случае постарается прийти. Особенно когда узнал, что Марк подтвердил свой приход. Марк знает Иосифа как облупленного: «Никаких шансов!»

Бродский все-таки позвонил и бормочет в трубку, что не пришел, так как помешали обстоятельства. Спрашивает, здесь ли Марк. Говорю, что да, и что ему не поздно изменить решение и прийти, мы наверняка останемся до полуночи. Вижу, что колеблется. Все же русская эмиграция времен Второй мировой войны (Муся прибыла со «второй волной», как и большинство ее русских друзей). Нет, не его компания.

При встрече тем летом спрашивает меня о Кише. Читал ли я его предисловие к роману «Сад, пепел»? Нет.

– Это великий роман, – комментирует Иосиф.

Я соглашаюсь. Говорю, что сам среди первых писал о «Саде». И сравнил Киша с Белым. Я прочитал свою критику, одну из ее версий, сначала по радио. Данилушка Киш меня слышал, как после рассказывала Мира Миочинович, его первая супруга, которую он любил до конца жизни, сидя в кресле у парикмахера, пока его стригли. Она сказала, что критика ему понравилась. Ему льстило сравнение с русскими.

Пока я рассказываю, Иосиф слушает как-то заторможенно. Он недавно встречался с Матвеевичем. Говорил с ним о полемиках в связи с «Гробницей для Бориса Давидовича».

– Данило моей супруге и мне, в Дубровнике в то лето, которое предшествовало опубликованию книги, говорил о значительной роли, которую Матвеевич в связи с книгой взял на себя. Он, на самом деле, предложил Данило идею представить этот сборник рассказов как роман.

– Вы прочитали книгу?

– Конечно! В ту ночь, когда Данило подарил мне «Гробницу». А произошло это той же ночью, когда он получил первые три экземпляра книги. На ужине в белградском клубе писателей один экземпляр он подарил профессору французской литературы Белградского университета, один дал мне, а один оставил для себя.

– А дарственную надпись начертал? – как бы проверяя меня, спрашивает Иосиф.

– И надпись, и дату, – отвечаю, чтобы не было недоразумения в связи с хронологией. – А надпись, если мне не изменяет память, гласит: «Во имя наших славянских связей». Вы заметили, что он и стихи переводил для моей антологии русской поэзии?

Бродский кивает головой, хотя по-прежнему натянут как струна.

– Прочитайте мое предисловие, обязательно. И позвоните мне, поговорим.

Я уезжаю снова в Колумбус, где должен буду провести академический год.

Проходят месяцы. Опять зима. Однажды вечером звонит телефон. Иосиф. Прочитал ли я уже его предисловие к «Саду»? Да. Что я думаю? Все, что написано о романе, в порядке. В принципе, и о Данило. А «Гробница»? Она антикоммунистическая книга в глубине, будучи антисталинской на поверхности. Это в моей стране случается.

– А был ли Киш вопреки этому жертвой коммунистического заговора в Сербии?

Мне понятен этот вопрос. Иосиф настаивал на антикоммунизме Киша в предисловии и представлял его как жертву югославского режима. Позднее, после того как «Гробница» уже была опубликована, я узнал, что в полемиках вокруг «Гробницы» Киш имел поддержку сербских властей. Убеждаю Бродского, что все это – и вокруг полемик, и вокруг поддержки – менее интересно и важно. Будет помниться то, что Данило написал. И хорошие писатели о нем. В первую очередь, конечно, он. Иосиф, однако, продолжает о своем. Говорит, что предисловие должен был писать другой человек, Марк Стрэнд, а он влетел в последний момент. Не нашлось достаточно времени все как следует изучить.

– Вы правда думаете, что все-таки неплохо получилось?

– Конечно!

Бродский не довольствуется моим ответом. Он очевидно считает, что я просто даю ему поблажку и не говорю того, что думаю. А может быть, он слышал, что между Кишем и мной были недоразумения, когда начались полемики. Не хочу втягивать его в проблемы, возникшие между нами, тем более, что он об этом прямо и не спрашивает. Но я чувствую его нервозность. Иосиф – перфекционист и ничего не воспринимает поверхностно. Он не видел текст в оригинале. Может быть, только отрывки. Этого недостаточно. Киш – романист, но к языку относится как поэт. Он опять переходит к своему предисловию. И так это продолжается… Какие это премии получал Киш от коммунистического режима? Почему?

– Он не отказывался от них, не так ли?

– Ося, все это ничего не имеет общего с вашим предисловием.

Затем, успокаиваясь, спрашивает, что я делаю в этом Колумбусе. Однажды он побывал здесь. Для него Колумбус – дыра. Знаю, что он так отзывался и об Энн-Арборе, где провел первые семь американских лет. Говорит, что мне надо вернуться домой. Средиземноморье – вот настоящее место.

– Разве вы не сказали, что проводите каждое лето на Адриатике? У вашей супруги, кажется, есть дом рядом со старинным приморским городом Котором!

Вот и он собирается в Италию. Венеция – туда надо отправляться. Несмотря на то, что пространство само по себе ничего не значит. Этим повествованием о пространстве он обычно снимает с повестки дня вопросы об эмиграции и эмигрантской литературе. Для поэта язык – единственное значащее пространство. Затем опять о Венеции. Прихожу к заключению, что Венеция для него не пространство, а вид языка. И это ему говорю. Повисает пауза. Не вижу его, но знаю, что он согласен и что усмехается в тайном ключе Леонардо.

После разговора с Иосифом погружаюсь в размышления. Что я делаю в Колумбусе (вместе с супругой, которая преподает здесь наш язык)? Студентам я освещаю русскую литературу в английском переводе. Читаю Пушкина, обнаруживаю аналогии в стихотворении Пушкина о деревне и зиме. Как же я это стихотворение не включил в русскую антологию? Разговор с Иосифом побудил меня написать «Зимнюю элегию». Потом и другие стихотворения этого цикла. Первые после «Смольного» и «Глотка энтропии». А «Элегия» частично посвящена ему.

Отправляемся в Нью-Йорк провести там зимние каникулы. На этот раз останавливаемся не у сестры, а в квартире поблизости от «Малой Италии». Гринвич недалеко. Видимся с Иосифом. Я даю ему прочитать стихотворение в на скорую руку сделанном переводе Кринки. Позже, пока мы обедаем в одном китайском ресторане, он говорит мне только: приятно, когда о тебе пишут в стихах. От него и это много. О нескольких других стихах – ни слова. Бродский!

Спустя несколько дней звонит и приглашает к себе. Улица Мортон, дом 44.

Трубадур с топором

Входите в дом в пару этажей. С уличного уровня нужно спуститься на несколько ступенек, чтобы оказаться у дверей квартиры Иосифа. Выглядит как вагон, но широкий. В середине крохотный коридорчик, соединяющий гостиную и спальню. Здесь помещается чайная кухня. Наш хозяин готовит какой-то обед. Беспокоится, как бы еда ни пригорела. Так сказать, рядом с плитой, но в комнате, замечаю огромный письменный стол. Иосиф очень горд. Стол прекрасный, в стиле «антик». Стоил тысячи две долларов.

– Деньги мне одолжил Барышников, я не мог его не купить, а столько средств тогда мне было не собрать. Я возвращал Мише деньги, когда мог.

В комнате довольно большая книжная полка. На ней господствует царская российская энциклопедия. Источник и его всезнания? Любознательные могут ее найти в нашей Национальной библиотеке. Одной такой энциклопедией я пользовался в Японии. Пригодилась мне, когда в 1991 году писал там стихотворение о Колумбе (у нас некоторые прочитали его как стихотворение о тогда недавно скончавшемся Васко). Говорит, что доставал ее «в продолжениях». Что-то находил в нью-йоркских букинистических, а остальные тома привозили друзья из России.

В той же гостиной-кабинете находились двери, ведущие в небольшой дворик. Иосиф ими в основном и пользуется. И счастлив, что у него есть это маленькое свободное пространство под открытым небом. Но знает, что это место с приглашением для домушников (это же Нью-Йорк!) и других нежеланных гостей. Немного политически активизировался и напал пару раз, в связи с олимпийскими играми, на советский режим. «А от них – говорит – никогда не знаешь, что ожидать». Поэтому у двери держит солидных размеров топор. Русский поэт с топором! Вот это вещь! Разве есть хотя бы одна французская книга о России и русских без топора и иконы в названии?

Обедаем, держа тарелки на коленях. Он сидит в большом, но расшатанном кресле. Оно – его постоянный собеседник, если такого скрипуна можно назвать собеседником. Не пропускает без квохтания ни одного его движения. Тем более, когда он встает. Но и когда возвращается. Некоторые коротают свою одинокую жизнь с попугаями. И они болтливы, как кресло Иосифа. И говорят на похожем гортанном языке. Кажется, что Иосиф учил его говорить. Он и сам издает, особенно вначале, странные гортанные звуки, будто взывает, пока не запоет свои стихи. Вот и кресло монотонно урчит, и вдруг издаст это попугайское «кврк».

У Иосифа есть еще одно живое существо в доме: кошка. В отличие от Булгаковской бриллиантовой дьяволицы, блестящей и черной, эта пепельная. О ней не спрашиваем. И он ничего не говорит. На меня кошечка даже не взглянула. Но, после долгих раздумий, подслушивания, вынюхивания и кружения в обоих направлениях устроилась на коленях у Кринки.

Начинаю понимать, почему Иосиф назначает встречи вне дома. Телефон непрерывно трезвонит. Хозяин упорно поднимает трубку. Но как только наш разговор затянет его в свой водоворот, он перестает обращать внимание на трезвон. На этот раз нам повезло. Во время одного из будущих визитов сосед с верхнего этажа будет циклевать паркет. Иосиф поведет себя так, будто он родился и вырос на вокзале или в квартире над метро. Электричество в тот день (а у него постоянно горит какая-нибудь лампа) отключалось несколько раз. Во всем доме. В промежутках между отключениями к Иосифу приходил сосед и возился с предохранителями. Ни нервозности, ни слова упрека.

На этот раз история будет личная и драматичная. Такие истории сделать достоянием общества может только ее участник. Вот почему и ограничиваюсь только тем, что он сам об этом, рано или поздно, причем в стихах, поведал. Некоторые из его друзей, нынешних или бывших, еще пока он был жив, говорили об этой женщине и ее связи с Иосифом. Но они были с ней знакомы и были свидетелями тех, очевидно, бурных и для поэта болезненных событий. Речь идет о М. Б. (ее имя, отчество и девичья фамилия никакая ни тайна). Их отношения, какими бы они ни были, Господь благословил сыном. Иосиф и о нем рассказывает. Юноша музыкален – играет на гитаре, в мать, очевидно (не знаю, может и в Иосифа). Она не только рисовала, но и играла и пела, о чем можно узнать из его стихотворений, посвященных ей. А Иосиф писал ей послания больше двадцати лет. Он и в этом – исключение в русской, и не только русской, поэзии. В сербской поэзии его превзошел Васко Попа, все книги стихов посвящая Хаше. Но ее нежный образ в стихах появляется лишь в начале и в конце творческого пути Васко. А это временной промежуток почти в полвека. Она была и осталась Беатриче Васко. В romancero Иосифа М. Б. играет другую роль. Она – его потерянная возлюбленная. Он – покинутый трубадур. Она является источником страдания. Причиной бессонниц и мучений. Но и неизменного вдохновения. Вспоминая прошлое, он пишет ей о настоящем и будущем.

Голос М. Б. будоражит его и не перестает будоражить еще несколько лет спустя после того, как он напишет в одном стихотворении, «Элегии», в середине 80-ых: «До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу / в возбужденье. Что, впрочем, естественно…». В стихотворениях она – его «Возлюбленная». Она – Августа из книги, которая выйдет вскоре после этой нашей встречи («Новые стансы к Августе», 1982). Но эти «новые стансы» он начал писать еще в 1964 году!

В одном стихотворении более позднего периода он будет исповедоваться, к удивлению, без иронии: «Я был только тем, чего / ты касалась ладонью, / над чем в глухую, воронью / ночь склоняла чело…». Он ей приписывает творение своей ушной раковины. Говорит даже, что она ему в сырую полость рта вложила голос, который ее окликает. И что ему, слепому, возникая и прячась, даровала зрячесть. А так «оставляют след». «Так творятся миры». Так, бросаем то в жар, то в холод, в свет, в темень, «кружится шар». В другом стихотворении, написанном 22 июля 1978 года, он просит, обращаясь к ней: «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной / струн,… спой мне песню о том…». Здесь Иосиф действительно романтичный поэт, как однажды заметит его поэтический собрат из Петербурга Александр Кушнер. В какой-то момент он прощается с ней и прерывает эту заокеанскую духовную связь совершенно жаргонным стихом: «Дорогая, мы квиты» («Строфы»). Чтобы затем продолжить…

Перебиваю его историю вопросом о Кушнере. Поддерживает ли с ним связь, что думает о нем как о поэте? Говорит, что Кушнер – лучший русский лирик.

– Из этого сопоставления не исключаю и себя, – добавляет он, резко изменив тон. Предлагает нам тут же позвонить Кушнеру. Происходит короткий и шутливый разговор. Он то и дело забирает у меня и возвращает трубку, перебивая разговор между двумя Александрами своими репликами, из которых одна – о том, что это разговор для истории.

– Какая воздушная встреча двух антологических русских поэтов и автора антологии русской поэзии. Русских. Автор антологии, правда, русский из Сербии. А нас двое, кто мы? – спрашивает Сашу Кушнера. – Русские поэты, конечно.

Мне показалось, что он еще что-то хотел сказать, но заставил себя замолчать тем самым своим прерывистым смехом.

После разговора с Кушнером возвращаемся к его romancero. Он рассказывает о подробностях их любовной и жизненной связи, а я пытаюсь направить разговор на его стихотворения о его прекрасной даме.

Еще в конце 60-ых он писал о ней в прошедшем времени в связи с седьмой годовщиной (думаю, брака) стихами, напоминающими то, что он сейчас описывает языком прозы: «Так долго вместе прожили без книг, / без мебели, без утвари, на старом диванчике…» («Семь лет спустя»).

Уже тогда было прощание. До тех, да и других, прощаний он тосковал из-за расставания, разрушенного брака, семьи. Некоторые стихотворения содержат почти мемуарные описания: зная его бедственное положение, невеста уже пятый год за него не выходит, он и не знает, где она, вероятно там, где пьют, хотя правды из нее сам черт не выбьет («Речь о пролитом молоке»). Из того же периода и его стих: «Я, кажется, пою одной тебе» («Зимняя почта»). Иосиф годами писал ей: из ссылки, с далекого русского Севера, пока были вместе в Питере, из Америки, из Венеции, путешествуя…

Говорю ему, на минуту вмешиваясь в его историю, что в самом начале своего romancero он написал превосходное стихотворение «Я обнял эти плечи и взглянул…» (1962). Жаль, что его нет в моей антологии. Оно написано в лучших традициях русского акмеизма. А содержит и ключевые новшества, которые прославят его как поэта. Замечаю попутно, что в описании та комната напоминает эту. Разве не тогда ещё началось расставание?

Он тем временем продолжает рассказывать о том, о чем в стихах напишет в конце десятилетия («Дорогая, я вышел сегодня из дома поздно вечером…»). Тут он описывает, как она рисовала тушью, немного пела, развлекалась вместе с ним, а потом сошлась «с инженером-химиком / и, судя по письмам, чудовищно поглупела».

Я знаком с этим «инженером-химиком». Он один из четырех, тогда молодых, ленинградских поэтов, посещавших Анну Ахматову и считавшихся ее поэтами, ее птенцами. Это Дмитрий Бобышев. Я слышал в Америке, где и он живет, его историю. Она отличается от той, что сейчас слушаю (кто, что и как). Но это будет позже, в начале девяностых. Тогда Иосиф сделает в своей жизни крутой поворот, снова женится (1991, Стокгольм) и обретет семейное счастье. У него родится дочь, которой дадут имя Анна, а оно уже прозвучало в стихотворении «Пророчество» (1965) из «Новых стансов…» как имя дочери, о которой мечтает поэт.

Я, между тем, вижу, что наши посиделки продлятся до ужина, и прошу разрешения немного прилечь, что является моим неизбежным ритуалом после обеда. Он провожает меня в спальню и говорит, что им с Кринкой нужно кое-что написать. В комнате еще одна дверь. Она выходит на улицу. Замечает мое удивление и говорит, подрагивая подбородком:

– Если появится ревнивый муж.

После короткого отдыха я возвращаюсь и застаю его за машинкой. Маленькая ручная «Olivetti, Lettera», такую и я купил в 1965 году. Как раз в Венеции, когда в шестьдесят пятом возвращался из Лондона под Новый год (а оказался в больнице, после прободения язвы, с третью желудка). Не спрашиваю, та ли эта машинка, которую он вывез из России. Наверное, нет, у этой латинский шрифт. Он кладет то, что написал, в конверт. Говорит, это для меня и я могу этим пользоваться по своему желанию и усмотрению, поскольку предназначено для широкого употребления.

– Это, наверное, какая-то рекомендация? – пытаюсь отгадать.

– Может быть что хотите.

Открываю конверт и читаю. После первого же предложения прерываю чтение:

– Но мы же не знакомы десять лет!

На его лице появляется одна из его насмешливых гримас, и он бормочет: «Время». И опять: «Время!»

– Откуда у вас сейчас это об американской поэзии?

– Да вы же мне дали это эссе, разве не помните?

Текст короткий, но более чем любезный. Нечто такое лестное я от него не ожидал. Впоследствии, во время краткой встречи в Мадриде, я сказал ему, что отрывки из этого текста опубликую здесь, на испанском, на обложке своей книги поэзии, которая как раз готовилась к печати и из-за которой, кроме всего прочего, в то лето 1988 года я и был в Испании.

– Ах, да вы его еще не использовали?

Думаю, что его пребывание в Мадриде оказалось первым выступлением после получения Нобелевской премии. Однако перед поэтическим вечером, пока его интервьюировали в холле, перед камерами, он был охвачен паникой, почти потерял самообладание. Не знаю, как он меня на ходу заметил, только дал мне знак остановиться. Подошел ко мне, когда первая часть обязанностей была выполнена, и минут десять задержался в разговоре. Он там никого не знал. По-испански не говорил, а у испанских переводчиков возникли проблемы с английскими идиомами, которыми он, как обычно, пользовался.

Я чувствовал, что разговор со знакомым, да еще на русском, в тот момент был очень кстати, как стакан свежей воды. После, когда пришел в себя, он по-царски завладел залом (с английского никто не переводил). В тот короткий перерыв я пригласил его в Белград. Он без колебаний согласился. Позже, когда я позвонил ему из Лондона, он подтвердил свое согласие. Обещание выполнил. В ту осень он царил в Белграде.

До приезда Бродского в Белград я пригласил в югославскую и сербскую столицу еще одного великого поэта, тоже лауреата Нобелевской премии, Чеслава Милоша. Во время пребывания в Белграде Чеслав Милош напомнил мне об одной встрече с Бродским. Об этой встрече в квартире Бродского на улице Мортон остался до сегодняшнего дня только один отголосок – в его интервью на Белградском телевидении. Милош тогда сказал, что это был самый длинный разговор о поэзии в его жизни. Разговор, по его мнению, продолжался целых сорок восемь часов. Мы разговаривали о поэзии и пили, пили и разговаривали о поэзии, только мы втроем. Главной темой, хотя бы для Бродского, был вопрос свободного стиха. Мне кажется, что в разговоре мы долго, слишком долго ходили кругами вокруг этого вопроса, а я все время боролся с усталостью. В какие-то минуты и у Милоша голова падала на плечо, хотя, конечно, разговор продолжался гораздо меньше, чем запомнилось Милошу. Может быть, на впечатление от его продолжительности влияла и усталость. Знаю только, что Бродский был неутомим.

Бродский в Белграде

Белградский эпизод с Бродским начался драматично. На аэродром, чтобы встретить его, отправились Лоренс Плоткин, культурный атташе американского посольства, и я. Самолет приземлился вовремя. Но Иосиф не появлялся. Его задержали на паспортном контроле. Только его. У него не было визы. Почувствовав, что что-то происходит, я попросил дежурных пропустить меня, чтобы я за ним сходил. Он обернулся. У него было злое лицо. Не испуганное, как я думал. Я хотел облегчить его вхождение в мир социализма. Первое, с тех пор как он изгнан из «Империи». Он отказался от какого-либо моего вмешательства. Причем настолько решительно, что даже не позволил мне к нему подойти. А тем более тем, кто держал его паспорт. Он потребовал, чтобы я вернулся, что я и сделал.

Спустя немного времени мы сели в машину. По его требованию, он на заднее сидение, я вперед. Одет он был небрежно: джинсы и джинсовый пиджак. Я спросил, что могло поместиться только в одной небольшой сумке, которую он взял с собой. В машине он почти все время молчал. Лери предложил нам говорить по-русски. Не успел я вымолвить слово, как он оборвал меня, сказав, что приехал как американский поэт.

– А Америка мне и дорогу оплачивает.

Затем громко и отчетливо сказал, что у него есть одно требование:

– Не хочу давать интервью. Одно, на сербском, я привез с собой и хочу, чтобы его опубликовали в газете «Книжевне новине».

Причем сказал это по-английски, протягивая мне конверт…

Среди остальных гостей тех Октябрьских встреч был и Марк Стрэнд. Он любит Белград и был частый его гость. На одном литературном вечере, устроенном в честь его и Апдайка лет десять назад, я спросил, представляя его в Доме молодежи:

– Марк, ты генерал? Генерал поколения?

– Я генерал, – ответил Марк.

Генерал тогда жил довольно скромно в Нью-Йорке, в квартире с одной длинной комнатой (и с ванной, конечно). Затем Марк стал преподавателем английской литературы в Солт-Лейк-Сити. Там ему было хорошо, хотя он жаловался, что это у черта на рогах. (Потом он вернулся на Восток, в Балтимор, где преподавал в знаменитом Университете Джонса Хопкинса, а оттуда перешел в Чикаго). Можно сказать, первые его слова звучали так:

– Теперь я богатый человек.

Он получил премию Мак-Артура за литературу, которая в то время была больше Нобеля. До него ее получили и наш Чарльз Симик и Иосиф. Иосиф уже тогда был «богатым человеком». Поэты стали покупать дома. Марк купил два, один даже в Ирландии, на океанском побережье. Иосиф выбрал дом на холме, к северу от Нью-Йорка, с видом, который будет ему напоминать о ссылке на русский Север, в Архангельскую область. В доме будет камин. Во дворе он будет рубить дрова тем самым знаменитым топором.

Жалуюсь Марку, пока участвуем в литературном вечере в одной из библиотек в белградской общине Звездара, на поведение Иосифа. Он мне намекает, в чем секрет и чья в этом заслуга. Но говорит, что это у него быстро пройдет. Марк уже договорился с ним, что этот вечер мы проведем вчетвером, хотя сам он, Марк, приедет позже.

Звоню Иосифу из гостиничного холла. Обращаюсь к нему на английском и говорю, что я здесь с Кринкой, согласно его с Марком договору.

– Что с вами? – прерывает он меня. – Почему вы говорите по-английски?

– Разве мы не говорили по-английски в машине по вашему требованию?

– Ах, да оставьте вы это!

В ту ночь Иосиф производит впечатление возродившегося человека. Мы остались далеко за полночь, и по мере того, как нас оставляли силы, он как бы получал свежие. Он бы хотел и зарю встретить всем вместе. И этим он мне напоминает Васко Попу. Иосиф в отличном настроении, хотя опять возвращается к той своей личной ленинградской истории. И потом, продолжая метать банк, переходит на разговор о языке. Резко критикует модерных поэтов за то, что снижают уровень поэзии и ее языка, лебезя перед массой и пытаясь к ней приблизиться, используя уличную речь. Он, на самом деле, повторяет положения из своей Нобелевской лекции, прочитанной около года назад.

– А что будем делать с этим вашим: «Дорогая, мы квиты»?

– Это другое. Другое дело диалог и разговорный тон, как и идиомы.

Я все-таки говорю ему, что, критикуя повседневный язык, он частично сам себе противоречит, хотя я согласен, что поэзия должна держать свой уровень.

Затем он удивляет меня, начиная разговор только со мной на русском, вопросом о совещании в Париже, посвященном провокативному вопросу: существует ли еврейская литература на русском или это русская литература с еврейской тематикой? Одним из организаторов совещания был его друг и защитник на судебном процессе в 1964 году Ефим Эткинд.

– Разве Эткинд вам не рассказывал?

Он только знает, что Эткинд пригласил меня на это совещание, пока был в Белграде, и что я участвовал. Его все-таки интересует мое мнение. Говорю, что я, вероятно, разочаровал организаторов, Эткинда и Симу Маркеша, отстаивавших еврейскую концепцию. Эткинд даже доказывал, что в русском языке еврейских авторов есть ряд особенностей, что он объяснял влиянием идиша. Спрашиваю его, читал ли он, что Тарановский писал о еврейских мотивах у Мандельштама. Он обходит этот вопрос молчанием. Знаю, что с моей стороны это была провокация. Я сделал это сознательно, в надежде больше узнать о его отношении к Тарановскому, да и к Роману Якобсону.

Они не разделяли восторга молодых американских преподавателей славистики относительно поэзии Бродского. Последним русским классиком в поэзии оба считали Заболоцкого. К такому выводу я пришел и во время моей последней встречи с Якобсоном в доме Тарановского (это была последняя встреча и для них, старых знакомых еще с общих пражских времен тридцатых годов).

Это было в американском Кембридже в 1981 году, после моей лекции в Гарварде. Разговор в один момент, тоже далеко за полночь и тоже с вином и водкой, коснулся Бродского. Якобсон его не любил и начал подкреплять доказательствами почему, со свойственным ему пылом. Кирилл Федорович вежливо его остановил:

– Не надо, они с Сашей друзья.

И Тарановский не слишком ценил его как поэта. Как и другие старшего поколения русские профессора в Америке. Это было более чем взаимно. Я знал доводы Тарановского. Но я хотел услышать и другую сторону. Иосиф от комментариев воздержался. Не узнал я и о том, что он думает о еврейско-русской проблематике. Думаю, что ему была близка мысль, что речь идет о русской литературе, независимо от того, кто авторы – русские евреи или русские.

Бродский в то время уже представлялся как американский, а не русский поэт. Он, похоже, был единственным, как теперь прокомментировала Татьяна Толстая, кто в это верил. Известны были и его заявления, процитированные и в американской печати по поводу его смерти, что он стал американцем до того, как ступил на американские берега. И что он многократный должник американской поэзии. Еще с российских времен. Она спасла ему жизнь и создала из него поэта. При этом он как-то упускал из вида английскую сторону этой истории в лице Элиота и Одена.

Назавтра в первой половине дня он совсем свежим прибыл в Национальную библиотеку. Говорил коротко, однократно, на английском, на пленарном заседании. Эта речь была лишь увертюрой к запланированному на тот же день вечеру в Югославском драматическом театре. Кроме этого короткого появления в зале Национальной библиотеки всю первую половину дня мы провели на газоне перед зданием. Здесь Иосиф был в своем лучшем издании, хотя и был постоянно окружен журналистами.

Он выполнял обещание, данное в Нью-Йорке своей интервьюерке, красивой сербской поэтессе, романистке и к тому же доктору филологических наук, что здесь он не будет делать заявления для печати. Однако он получал огромное удовольствие, непринужденно разговаривая со всеми, кто в тот солнечный день здесь оказался. Недалеко ребята гоняли мяч. Он не мог не поддаться соблазну и в один момент тоже ударил по мячу. Фотографировался и перед памятником Карагеоргию. На обед я зарезервировал стол в «Ораче», старом, известном своей отличной кухней сербском ресторане. Я заранее заказал поросятину и молодого барашка. Иосиф был гурманом. Пришло нас, конечно, больше, чем я предполагал. Но на столе всего было в изобилии. Было у Иосифа и особое желание: он хотел попробовать нашу «плескавицу». Он хотел ее сравнить с американскими гамбургерами, которые, как и сосиски, часто ел по-быстрому.

– Какая разница! – воскликнул он. – Вот это настоящая вещь!

Марк в холле Национальной библиотеки заметил даму, которая внешностью напомнила ему Ким Бейсингер. Он даже утверждал, что она красивее и сексапильнее знаменитой американской актрисы. Марк это упомянул за столом, перед самым обедом. Я не знал, о ком шла речь, но Иосиф сразу включился. Потребовал, чтобы мы отправились за дамой. Ничего другого не оставалось делать, как нам с Марком поехать в библиотеку и найти ее. Речь шла об одной занимающейся культурой журналистке, которую я знал и которая не раз брала у меня интервью. Я ценил ее ненавязчивый стиль поведения и безупречный профессионализм. Она согласилась к нам присоединиться. Интересно, только тогда и я заметил сходство с Ким. И она была блондинкой с очень чувственным пухлым ртом. Ее приход за наш стол привел в действие еще одну внутреннюю электростанцию Иосифа. За столом, до появления сербской журналистки, прямо на месте составлялась антология американской поэзии. Не знаю, по чьему требованию. Хотя рядом был Марк, истинный знаток, Иосиф и здесь главенствовал. Сербскую Ким Иосиф усадил между собой и мной. Марк остался как-то в стороне. Вот тогда Иосиф всех нас озадачил вопросом:

– Из-за кого вы согласились к нам присоединиться? Сначала вы долго не решались, не так ли? Вы сказали, что торопитесь в редакцию…

Журналистка улыбнулась, добавив, что все-таки решила прийти, так как и его, и Марка высоко ценит как поэтов.

– А все-таки, из-за кого вы пришли: из-за Марка или из-за меня?

Сербская Ким, очевидно, затмила собой даму, интервьюировавшую его в Нью-Йорке перед самой поездкой сюда.

Возникла немного тягостная ситуация. Моя знакомая не хотела обидеть ни того, ни другого. Она удивила меня своим дипломатичным ответом:

– Я приехала из-за Саши, это он меня пригласил!

Все рассмеялись, а больше всех хохотал сам Иосиф. Давно, если не никогда, я не видел его в таком отличном настрое. Он пригласил даму на литературный вечер. Сказала, что постарается, но есть дела. Мы встретили ее у театра. Ее поведение было очень сдержанным, а в то же время приятным. И она, сохранив дистанцию, способствовала тому, чтобы пребывание Иосифа в Белграде было окрашено, как он сказал мне после вечера, чем-то магическим.

Особенно это стало заметно в ходе самого вечера. А началось все, как и обычно в таких обстоятельствах, нервно и скверно. Перед началом Иосиф, отрывая фильтры от сигарет, курил не переставая. Был недоволен выбором переводов. Не было переводов новых стихотворений. Иосиф сознавал, что это, может быть, будет литературный вечер его жизни. Что-то похожее могло с ним повториться только в России. А в Россию он ехать не собирался. Потому-то и хотел, чтобы все было в его масштабе.

К счастью, в буфете оказался Стеван Раичкович. Я вспомнил его великолепный перевод стихотворения о генерале Жукове. Стева согласился пойти домой, к счастью, это было недалеко, на улице Св. Саввы, и принести перевод. Он появился, когда вечер был уже в разгаре. Впечатление, которое Раичкович своим переводом, да и чтением произвел на Иосифа, трудно описать. Глаза у него наполнились слезами. Слезы, правда, полились, как только он вышел на сцену. Зал превратился в переполненный улей. В нем кое-как поместилось, и стоя, как на стадионе, мне показалось, около двух тысяч обожателей поэзии. А сам театральный зал стал церковью, пока он совершал в ней свой стихотворный обряд из глубины сцены. Перед этим мы коротко его представили, ему показалось – слишком растянули. Мы – это Данойлич, Бечкович и я. Нервировали его и, хотя действительно интеллигентно и умело сформулированные, вопросы Миливоя Йовановича.

Иосиф всегда жаждал непосредственного контакта с присутствующими. Он ввел правило обязательно отвечать на вопросы слушателей. Мог это делать часами. И делал со страстью. Думаю, что та часть вечера, когда он отвечал на вопросы публики, доставляла ему большее удовольствие, чем само чтение стихов. Хотя бы в последние годы. Неэстрадный поэт становился в таких обстоятельствах стопроцентным человеком эстрады. Мне казалось, что он любил выход на сцену с актерской страстью. Только у Иосифа это было не так, как представил Пастернак в своем стихотворении об актере в двойной роли – Гамлета и Христа. Пастернак начинает: «Гул затих». Иосиф наслаждался вихревым потоком вопросов и ответов.

И эта часть началась недоразумением. Было договорено, что он говорит на английском, Кринка переводит на сербский. На этом настаивал сам Иосиф, так как приехал частично в качестве гостя американского посольства. Только так могли понять смысл им сказанного его американские устроители поездки. Как и иностранные гости Белградских литературных встреч, большинство из которых понимало английский, а не русский, тем более сербский. Из публики, однако, слышались просьбы говорить по-русски, пусть и без перевода. Иосиф в первый момент заколебался. Вмешался я, предлагая держаться договора. Это недоразумение послужило для поэтессы Любицы Милетич поводом написать хорошее стихотворение о том, как Бродский в Белграде говорил по-английски.

Жаль, что этот вечер не снят на камеру и не записан на кассету. Не столько из-за того, что он сказал, поскольку это были вариации того, что писал или о чем напишет, частично в связи с поездкой в Истамбул, сколько просто из-за той неповторимой магической связи, установленной между ним и белградскими любителями поэзии.

Когда после всего в один момент мы остались одни, он сказал, благодаря, что снова приедет в марте и продолжит приезжать. И в эти минуты его глаза повлажнели. Он пригласил меня пойти в отель «Югославия» на сербский пирог («питу»). У меня, однако, уже не было сил для еще одних посиделок до рассвета.

Эпилог. Я обнял в Питере тень Иосифа

Бродский не вернулся. Не приехал и в Македонию, тогда уже независимое государство, на поэтический фестиваль в Стругу, когда в годы войны начала 90-х получил высокую международную премию. Он требовал, чтобы встреча была в Сараеве и чтобы там он принял премию. Это был бы знак поддержки защитникам Сараева, борющимся с «сербскими агрессорами». Бродский подписал и то пресловутое письмо осуждения Сербии – ее руководства – за все, что предшествовало распаду Югославии и что распад вызвало. Подписал ли под давлением других, как говорили? В первую очередь упоминалась Сьюзен Сонтаг. Может быть. Но Бродский и сам послал письмо в «Нью-Йорк Таймс», требуя драконовских мер против Сербии, когда она уже кровоточила под драконовскими санкциями. Марк Стрэнд таких писем и не подписывал, и сам их не писал. Чеслав Милош – да, вместе с Бродским.

В таких обстоятельствах я не хотел ни звонить ему, ни видеться с ним. Не хотел вступать с ним в дискуссию. Даже когда он после опубликования письма последний раз мне позвонил. Я знал, что он болен и долго не проживет. Замена сердца была единственным лекарством, но врачи и в этом случае не давали много шансов. Да и он не хотел, как и Васко Попа, любой ценой хвататься за жизнь. Он умер в своей квартире в Нью-Йорке на Брайтон Хайтс (одну часть Брайтона называют «русской», хотя не ту, где он жил). Квартиру на улице Мортон он, наконец, покинул (хотя еще долго продолжал ее арендовать). Он похоронен сначала на Манхэттене. Его гроб был положен в садовую стену одной нью-йоркской церкви. Там он долго не остался. Согласно его желанию, его прах был перенесен в Венецию, на кладбище Св. Михаила.

Итак, местом вечного упокоения не стали ни Петербург, ни Нью-Йорк, ни Стокгольм (в последние годы он часто его посещал), а Венеция. Венецианский «угол» его водного (морского) четырехугольника будет звать к себе и связывать остальные три.

Не исполнилось его желание молодости умереть на Васильевском острове в Петербурге. Превратно были истолкованы те его давние стихи как желание быть там похороненным. Умереть – не то же, что и покоиться. По иронии судьбы, его земным останкам, прежде чем он был положен на место временного погребения, поклонился российский премьер-министр, прибывший тогда с визитом в Нью-Йорк. И он просил, как и русские писатели, предать тело Иосифа русской земле.

Итак, он покинул Америку, как покинул и Россию. Для вечности выбрал Венецию.

Я, кажется, предугадал эту венецианскую развязку еще в далеком 1981 году, когда под впечатлением того разговора о Кише и Колумбусе, особенно под впечатлением его слов о том, что Колумбус – «дыра», написал «Зимнюю элегию» и в ней строфу, первую, посвященную ему:

Зима. Колумбус. Что делать в Огайо?

Бродский брюзжит в телефон: какая дыра! Какой ужас!

Езжайте на Адриатику, спасайте там душу и шкуру!

Но что поделаешь. Живу, где суждено. И даже

не завидую ему на том, что он в Венеции иль в Риме

будет вдыхать цветущий латинский воздух. Вижу, как он

пьет эспрессо и сквозь сиреневый дым с улыбкой

таинственной Лизы созерцает очертания Матери мира.

Тьфу, тьфу! Постучать по дереву, – говорит, –

я в хорошей компании

и, любой относительности вопреки, я там, где надо.

Мать мира в этих стихах – венецианская церковь Пресвятой Богородицы, о Которой сербский поэт Лаза Костич написал прекраснейшее в сербской поэзии стихотворение. Иосиф все же выбрал другую церковь. Предполагаю, потому что на ее кладбище покоятся и другие русские великаны.

Но для него не были важны великаны. И русские. Важна была Венеция.

Венеция – метафора смерти. На самом деле – умирания. Одного города. Одной империи. Латинской. Не русской. Русская умирает в Петербурге. На другой, северной воде. Венеция ближе к югу, Средиземноморью. Она как бы на полпути между Иерусалимом и Питером. Здесь, в Венеции, умирание никак не кончается. Венеция – это и не жизнь, и не смерть. Венеция – это и смерть, и жизнь.

Как, впрочем, и Питер. Без мертвого Бродского. Можно было бы сказать, что, наверное, в Питере Бродский не только вечен, он здесь присутствует будто живой. И я сам, впервые приехав в Петербург после смерти Иосифа, обнял у дома, в котором он жил, его тень.

В заставке использована фотография Иосифа Бродского, Нью-Йорк, Мортон-стрит, 44

© Александр Петров, 2015

© НП «Русская культура», 2025