К 140-летию со дня рождения Тихона Чурилина

Я счастье народа.

Я горе народа.

Я – гений убитого рода.

Убитый, убитый!

Тихон Чурилин

Тихон Чурилин – ровесник Велимира Хлебникова. К Хлебникову пришла всемирная слава. К Чурилину она не торопится. Чурилина знают только знатоки поэзии. Еще его знали и ценили многие большие поэты и художники, его современники: Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Маяковский, Крученых, тот же Хлебников, Ларионов, Гончарова. Хлебников включил его в список Председателей Земного Шара. Цветаева назвала «гениальным». В своем очерке о Наталии Гончаровой пишет: «В первый раз я о Наталье Гончаровой – живой – услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта… Ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас…». Забытый в тени двух столетий, затерянный в тихих заводях сказочной страны поэзии Лебедии, непонятый и загадочный, будет ли он когда-нибудь признан в широких культурных кругах, станет ли «притчей на устах у всех»? Или Чурилин и популярность – вещи несовместные, и старинный русский город Лебедянь, чураясь своего недостаточно знаменитого уроженца, не найдет ему места для скромного памятника?

Чурилин родился в этой самой Лебедяни, в семье купца, виноторговца, хозяина трактира. Этот отец-купец – прототип трактирщика Чурилина в повести «Уездное» Евгения Замятина, тоже уроженца Лебедяни. Замятин и учился в той же мужской гимназии, на год старше. Но настоящий отец, как оказалось, не тот. Настоящий отец – еврей-провизор, Александр Яковлевич Тицнер. А мать – Александра Васильевна Ломакина, из известной купеческой семьи Ломакиных. Тихон Чурилин рос мальчиком чрезвычайно талантливым, чуть ли не вундеркиндом. Страсть к чтению, к театру – от матери. Мать умерла, когда ему было девять лет. Так он пишет в своей автобиографической прозе. Играл в любительских спектаклях, переписывался с Мейерхольдом. Окончил гимназию, уехал в Москву. 1907 год – вольнослушатель экономического отделения Московского коммерческого института. Но с коммерцией не сошлось, поэзия и театр тянули в другую сторону. В 1908 году дебют: в литературных приложениях к журналу «Нива» опубликовано стихотворение «Мотивы». Послал свои стихи Брюсову и Блоку. Их отзывы неизвестны. Сохранилось ответное письмо Чурилина Блоку: «Я получил мои тетради. Благодарю: Вы умеете уважать личную жизнь… даже бездарностей. Извиняюсь за мой нелепый поступок». Однако до нас дошел поздний отклик Блока, в передаче Чурилина в его автобиографическом очерке: Блок сожалеет, что «прозевал большого поэта». Затем связь с революционным подпольем. Поездка за границу. Вернулся, вызван в охранку. Допрос жандармского офицера. И тут катастрофа, срыв психики. Помещен в психиатрическую лечебницу, диагноз «мания преследования». Объявил голодовку, подвергся насильственному питанию через зонд. В больнице два года. Выпущен в 1912-м. Знакомство с Ларионовым и Гончаровой, Хлебниковым, Крученых. В 1915-м вышла первая книга стихов «Весна после смерти» с литографиями Гончаровой. Тираж 280 экземпляров. О чем эти стихи? Об ужасе пребывания в больнице для умалишенных. Этот ужас уже предвосхитил Пушкин: «Не дай мне бог сойти с ума… / И страшен будешь как чума, / Как раз тебя запрут, / Посадят на цепь дурака / И сквозь решетку как зверка / Дразнить тебя придут. / А ночью слышать буду я / Не голос яркий соловья, / Не шум глухой дубров – / А крик товарищей моих, / Да брань смотрителей ночных, / Да визг, да звон оков». В другом столетии поэзия передала эту тему из рук Пушкина – Тихону Чурилину. Благодатный материал для начинающего поэта! Он благодарен, еще как! Эта экспрессия нарастающей жути, горячечный, прерывистый ритм стиха, страх бессонного постояльца больничной палаты.

На ночь защита

В подушку-теплушку кладу игрушку – из мыла грушку.

Образ Нины святой…

Мамы портрет дорогой…

Другой…

Ой –

Артюхин лежит – глаза все видят.

Ночью меня обидят.

Подойдет.

Тихо.

Ножик в живот воткнет.

Спи, Тихон.

Не хочу!

Не хочу – кричу палачу

– Искариот!

Ах – мама другая, ругая, ругая, в белом халате, несет подушку

Ногой мне в живот

– Вот!

Случай

В палатах, в халатах, больные безумные.

Думают лбы –

– Гробы.

Душные души, бесструнные,

Бурумные.

Вот ночь.

Вскачь, вскочь, пошли прочь

К койкам-кроватям своим.

Мир им,

Братьям моим.

Спят.

Тихо струится яд,

В жилах их – кровь течет вспять,

От смерти, опять.

Снятся им черти, ад.

Ааааа!!..

– Да беги, кликни, что ежали… –

– Жарежали, жарежали, жарежали!!

Игумнова!..

Полоумнова!..

Пошел, посмотрел, побледнел,

Лоб ороснел:

– Весь пол покраснел.

Во мнения

Урод, о урод!

Сказал – прошептал, прокричал мне народ.

Любила вчера.

– Краснея призналась Ра.

Ты нас убил!

– Прорыдали – кого я любил.

Идиот!

Изрек диагноз готтентот.

Ну так я –

– Я!

Я счастье народа.

Я горе народа.

Я – гений убитого рода,

убитый, убитый!

Всмотрись ты –

В лице Урода

Мерцает, мерцает, Тот, вечный лик.

Мой клик.

– Кикапу!

На свою, на свою я повел бы тропу.

Не бойтесь, не бойтесь – любуйтесь мной

– Моя смерть за спиной.

Ужас бьющейся о решетку пленной, больной души-птицы заключен в точную, чеканную форму. Что говорить – блестящая техника, тончайшее поэтическое чутье. Получился очевидный лирический шедевр. Правда, не для всех очевидный. В то время не для всех. Но вниманием эта первая книга Чурилина не была обделена. Расщедрились на рецензии. Проницательней всех Гумилев: «Стихи Тихона Чурилина стоят на границе поэзии и чего-то очень значительного и увлекающего… Литературно он связан с Андреем Белым и – отдаленнее с кубофутуристами. Ему часто удается повернуть стихи так, что обыкновенные, даже истертые слова приобретают характер какой-то первоначальной дикости и новизны. Тема его – это человек, вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший. Но в то время как настоящие сумасшедшие бессвязно описывают птичек и цветочки, в его стихах есть строгая логика безумия и подлинно бредовые образы… Тема самоубийства как возможности уйти от невыносимого страдания жизни тоже привлекает поэта… Хочется верить, что Тихон Чурилин останется в литературе и применит свое живое ощущение слова как материала к менее узким и специальным темам». Еще отзыв Ходасевича: «В стихах этих отразились движения души, правда, болезненные, изломанные, смутные, но, несомненно, подлинные. Правда, дочитав “Весну после смерти”, испытываешь такое чувство, словно вырвался на воздух из комнаты тяжело больного, но в конце концов осознаешь, что таким чувством лишь подтверждается внутренняя правдивость книги…». Еще Борис Садовской: «Что сказать о Тихоне Чурилине, как о поэте? Он несомненно даровит и оригинален, хотя и не без постороннего влияния: учителями его в поэзии являются Андрей Белый… и отчасти Иван Коневской… Он искренен и прост. Человек, сидевший в сумасшедшем доме, духовно умерший и после воскреснувший – вот тема Чурилинского сборника».

Чурилин ответил Гумилеву словами признательности: «Много было рецензий, почти все “доброкачественные”, иногда пышно-дифирамбические, но слова сказали Вы одни. …Но разве о Поэзии только сказали Вы? О летописи Тайны, то есть то, что главное в моем творчестве».

Центральное стихотворение в книге «Весна после смерти»: «Конец Кикапу». Впоследствии Чурилин написал повесть ритмизованной прозой под тем же названием, этакую погребальную мистерию смерти. Кикапу – загадочное, трагическое существо, попугай, залетевший в больничную палату из каких-то заоблачных сфер духа. Это и кличка того «зеленобледного» несчастного попугая в медной клетке, задохшегося в пьяном трактирном чаду (по воспоминаниям детства – образ из неоконченного романа Чурилина). Слово это пришло из Америки, из новеллы Эдгара По «Человек, которого изрубили в куски». Так называлось воинственное племя североамериканских индейцев. Кроме того, тогда был чрезвычайно моден экзотический танец с таким же названием: ки-ка-пу. Танец гротескный, танцор – паяц, юрод, урод, индеец в уборе из перьев, опять же – смешной, нелепый попугай, чужак, окруженный враждебным миром и в нем погибающий. Чурилин таким себя и чувствовал, таким и осознавал, это и сделал символом своей гибельной биографии, создал такой миф. Он писал во «Встречах на моей дороге»: «…уже год как вышла моя “Весна”, и я стал сразу действительно поэтом, да еще каким: “Кикапу” поэтом». Действительно, стихотворение «Конец Кикапу» стало эмблемой не только этой первой книги Чурилина, но и всего его творчества, его самого. Кикапу – alter ego Чурилина.

Конец Кикапу

Побрили Кикапу – в последний раз.

Помыли Кикапу – в последний раз.

С кровавою водою таз

И волосы, его.

Куда-с?

Ведь Вы сестра?

Побудьте с ним хоть до утра.

А где же Ра?

Побудьте с ним хоть до утра

Вы, обе,

Пока он не в гробе.

Но их уж нет и стерли след прохожие у двери.

Да, да, да, да, – их нет, поэт, – Елены, Ра, и Мери.

Скривился Кикапу в последний раз.

Смеется Кикапу – в последний раз.

Возьмите же кровавый таз

– Ведь настежь обе двери.

В этой книге Чурилин перерос символизм, он ближе к футуристам, их слову, самовитому и самоценному. Он так объяснял свою дорогу в поэзии: «По приезде в Москву в 1906 г. первые студенческие года проходят под знаком увлечения символистами Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом. Но особенно пал в душу – Иван Коневской. В дальнейшем Андрей Белый. Его поэзия и проза были трамплином, от которого меня отбросило потом – вперед и выше! …Из французов-поэтов тогда восхищал меня Поль Верлен. Пригляделся я и к Лафоргу. Встречно ахнул я на Франца Вийона, и этот был очень хорош для меня! Еще позднее я познакомился с дружком Верлена, озорником А. Рембо. И этот занял меня, мое воображение. И наконец – еще по и по спустя, уже после выхода “Весны”, перед встречей с Петниковым – начал я интересоваться Стефаном Малларме. Немцев, к сожалению, кроме классиков по переводам, я не знал в эти годы. Позднейше совсем, в зрелости, почти параллельно с Пастернаком заинтересовался я Р.-М. Рильке. Потом благодаря Петникову познакомился я с молодыми поэтами-немцами-экспрессионистами. Помню: сильное впечатление в ранние мои годы на меня оказал Уитмен. Изучение и грызьба символячьего гранита началось и шло у меня в мои юные, студенческие, годы. Это накапливало во мне поэзию, которая будто и шла из истины символизма, но по существу, как правильно определил это О. М. Брик в своем вступительном слове к моей книге “Жар-Жизнь”, – была пародийной. Это действительно показала книга “Весна после смерти”, в которой большая часть стихов – пародийны. От этого-то символисты поспешили назвать ее и футуристической или кубофутуристической, ибо они чуяли во мне – их же свергателя, их же разрушителя – и поспешили отмежеваться. …А выход “Весны” в 1915 году был событием: …поэт, никогда которого и не слыхивали раньше – сразу заявил себя большим мастером. …Александр Блок говорил, но позже, своему другу В. А. Зоргенфрею: “я прозевал большого поэта”».

В судьбе книги «Весна после смерти» есть мистические моменты, в создании этого художественного шедевра (текст и иллюстрации) не иначе как участвовали колдовские чуры и чары, уже и в звучании фамилий двух ее авторов: «чур» и «чар» (Чурилин, Гончарова).

Выпустив свою первую книгу, Чурилин затосковал. Инстинктом он чуял: то, да не то. Тосковал по новизне, по иному. И в 1918-м встреча в Харькове с Григорием Петниковым – найдено то, что стало для него законом поэзии, его же не перейдешь и не объедешь на коне символизма. Это – дело Хлебникова. Он осознал Хлебникова как поэта мирового масштаба. И началась для него уже космическая музыка и магия! Под будетлянскую дудку русского Орфея заплясали леса и горы!

Но прежде его на короткий срок отбросило к Марине Цветаевой. Сестра Марины Анастасия вспоминает впечатление первой встречи: «…человек в убогом пиджачке, в заношенной рубашке, черноволосый и – не смуглый, нет – сожженный. Его зеленоватые, в кольце темных воспаленных век, глаза казались черны, как ночь (а были зелено-серые). Его рот улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал и Марину, и меня… целую уж жизнь, и голос его был глух… Он брал нас за руки, глядел в глаза близко, непередаваемым взглядом, от него веяло смертью сумасшедшего дома… рассказывал о своем детстве, о матери, которую любил страстно и страдальчески, об отце-трактирщике…». А Марина Цветаева потом, через много лет, вспоминала о встречах с ним: «Был Чурилин – родом из Лебедяни, и помещала я его в своем восприятии между лебедой и лебедями, в полной степи. Гончарова иллюстрировала его книгу “Весна после смерти”. …Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве всего двухсот экземпляров. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем тома и тома.

Быть может – умру,

Наверно воскресну!

Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. …Книга светлая и мрачная, как лицо воскресшего. …Имени у Чурилина не было, как и сейчас».

Еще в письме Пастернаку: «Возвращаясь к “единственному поэту за жизнь” и страстнейше проверив: да! Один раз только, когда я встретилась с Тихоном Чурилиным (“Весна после смерти”), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра, – сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипал ему перья из крыл. (А Вы – бережны?)». И еще в письме Е. Л. Ланну о том, что Чурилин – поэт из породы: «Испепеленные. Испепеляющие». Посвятила ему два стихотворения:

Не сегодня-завтра растает снег.

Ты лежишь один под огромной шубой.

Пожалеть тебя, у тебя навек

Пересохли губы.

Тяжело ступаешь и трудно пьешь,

И торопится от тебя прохожий.

Не в таких ли пальцах садовый нож

Зажимал Рогожин?

А глаза, глаза на лице твоем –

Два обугленных прошлолетних круга!

Видно, отроком в невеселый дом

Завела подруга.

Далеко – в ночи – по асфальту – трость,

Двери настежь – в ночь – под ударом ветра…

Заходи – гряди! – нежеланный гость

В мой покой пресветлый.

***

Голуби реют серебряные, растерянные, вечерние…

Материнское мое благословение

Над тобой, мой жалобный

Вороненок.

Иссиня-черное, исчерна –

Синее твое оперение.

Жесткая, жадная, жаркая

Масть.

Было еще двое

Той же масти – черной молнией сгасли! –

Лермонтов, Бонапарт.

Выпустила я тебя в небо,

Лети себе, лети, болезный!

Смиренные, благословенные

Голуби реют серебряные,

Серебряные над тобой.

У Чурилина о себе:

Родился ребенок

В волосах черных

Вороненок?

Чурилин посвятил Цветаевой свою прозу «Из детства далечайшего».

Еще Чурилин в воспоминаниях актрисы, поэтессы Татьяны Лещенко-Сухомлиной: «Тихон был некрасив, но очень интересное лицо – смуглый, как цыган, с иссиня-черными волосами». Есть портрет Чурилина работы Марии Синяковой.

Мария Синякова. Портрет Тихона Чурилина, 1940

И – неизбежность Хлебникова на его дороге. Влияние Хлебникова радикально, решительный шаг в словотворческую веру великого Будетлянина. Чурилин перечислит все встречи с ним: «Я, живя в Москве, начинал свою поэтическую дорогу книгой стихов “Весна после смерти”. Встречался я тогда с Велемиром редко, но ценил его правильно и любил его певучий край – очень, сильно любил. …Хлебников привлекал внимание всех, кто его видел в первый раз – не странностями, которые ему приписывали всю его жизнь, а значительностью и красотой его тогдашнего вида. Он тогда был очень молод… Замечательна была его голова – волосы, которые я и сейчас не могу обыденно определить: рыжевато-каштановые, темные, черные, не густо, не сине? Глаза – синие или серые? До сих пор не знаю верно. Лицо – очень красивое, свежее тогда, не румяное, но розово-желто-матовое. Сутул – а строен, средний рост – а высок, как радиомачта на крышах Пулково. …пришел, сел в угол и промолчал там на все разговоры и на все округ – все время. …Потом встреча с Хлебниковым была у него на дому. Хлебников сидел за столом и думал, смотрел прямо перед собой своими неизвестного до сих пор мне цвета глазами. …Третья встреча в этом году была уже у меня на дому. …Еще встретились мы в 1916 году, когда уже год как вышла моя “Весна”… Следующие встречи с Велемиром бывали у меня в кафе “Сиу” на Кузнецком мосту, где тогда бывали поэты: Цветаева, Парнок, Мандельштам… И в кафе, как у себя в комнате, он сидел, глядя вперед своими замечательными глазами, думая все время о числах и словах, об их побегах – и во времени и в языке, отзывался своим глухим коротким дадаканьем: Да. Да. Да. Да. Все попытки чужих ему поэтов ввести его в разговор были тщетны, зато со своими он говорил охотно и порой страстно, только опять-таки тон речи был сухой, глухой как бы из-за солнечной пустыни – а мысль бродила, пела, бежала, летела страстно.

Последняя встреча моя с Велемиром была в том же 1916 году в марте месяце, у писателя Горбова. Собрались слушать мою пьесу “Последний визит”… Велемир остро и чутко слушал все чтение и, когда кончилось, подошел ко мне и сказал только: “Да. Это значительно. Очень. Страшно. Хорошо”, – и ушел, не оставшись на ужин. Больше я его не видел никогда… Говорят, он меня не любил тогда, верил в разную легендарную чушь, что крутилась, как пыль, около меня тогда, – но книгу стихов моих “Льву – Барс” он взял с собой в последнюю поездку в Санталово, читал ее и говорил Н. К. Митурич, у которой жил тогда, что это – замечательная, настоящая книга. Она в числе очень немногих книг была с ним до самой смерти там же в Санталове. Этого я тоже никогда не забуду, особенно потому, что в это же время началась моя новая поэтическая жизнь и дело – учеба у Хлебникова, который дал много жизни для моего творчества…».

На смерть Хлебникова Чурилин написал стихотворение «Песнь о Велемире»:

Песнь о Велемире

Был человек в черном сюртуке.

В сером пиджаке – и вовсе без рубашки.

Был человек, а у него в руке

Пели зензиверы, тарарахали букашки.

Был человек, Пред земного шара,

Жил человек на правах пожара.

Строил дворцы из досок судьбы.

Косу Сатурна наостро отбил.

Умывался пальцем и каплей воды,

Одевался в камни немалой воды.

Лил биллионы распевов распесен,

А помер в бане и помер нетесно.

Писал

Не чернилом, а золотописьмом.

Тесал

Не камни, а корни слов.

Любил

Вер,

Марий,

Кать.

Юго – плыл,

Наверно,

Не ариец

– Азиец,

Знать.

Был человек, в мире Велемир,

В схиме Предземшар с правом всепожара.

И над ним смеялись Осип Эмильич,

Николай Степаныч и прочая шмара.

И только Мария и море-сине

Любили его, как жнея и пустыня.

На дороге Чурилина неизбежен был и Маяковский. «Весну после смерти» Маяковский поначалу не оценил. Но потом получилось иначе. В Москве они не раз встречались в компаниях. Чурилин пишет, что он благоговел перед Маяковским, боялся подойти к нему, заговорить. И вот однажды на одном из поэтических сборищ: «И вдруг заметил, что Маяковский в упор пристально смотрит на меня. Выпил ли я лишнее или вообще был на подъеме, но тогда, помню, впервые так смело – подошел я к нему и спросил: “Что?”.

А Маяковский вполголоса мне грустно прочел: “Побрили Кикапу в последний раз, помыли Кикапу в последний раз”.

Еще более осмелев, я сказал: – Что, хорошо?

А Владимир Владимирович – мне: “Это-то – очень здорово, а все-таки хорошо, что вы так больше не пишете”.

– Да я совсем никак не пишу!

– “Ну, это-то – врете, запишете – вы живучий”. И встав, пошел к Лиле Юрьевне, которая осталась сидеть за чашей крюшона, где разливала его по кружечкам.

И под конец вечера, когда лил ливень летнего дождя не переставая, Маяковский подошел сам ко мне и сказал: “Побрили Кикапу в последний раз – а вы оставайтесь ночевать у меня, я сегодня пойду к себе на Лубянку работать, а то у вас пальто с собой нет. Идите, ложитесь”, – и пошел одеваться и ушел. Я счастливый остался, спал у него в комнате и, встав утром рано, когда все еще спали, глядел при преполнившем жарком свете на его бюро. И много я передумал в эти полчаса, от вставания с его тахты до умывания в бриковской ванной».

Хронику жизни Чурилина прочертим дальше. Через год после той черной весны 1915 года и духовной смерти, воскрешенный поэт принят в труппу Камерного театра Таирова. Он еще не выбрал окончательно, по дороге какого из своих талантов ему идти. В труппе Таирова он познакомился с художницей Брониславой Корвин-Каменской. Благороднейшая душа, телесный недостаток – горб – ее не портил. Стала его женой и защитницей от невзгод и забот. Два года в Крыму, содружество будетлян МОМ (Молодые окраинные мозгопашцы). От этого времени стихотворение, помеченное: 1916. Симферополь.

Откровение

О скалы – скальте зубы вековые,

Застыли волны черноты на вас.

А небо радостное голубую выю

Подняло к солнцу.

Золотись, трава,

Ростите, рдейте, темные каштаны,

Кричите птицы, пойте соловьи.

Придет к вам гость неновый, нежеланный,

Поднимет руки – розы две, в крови.

И скажет солнце: отдохни, сыночек,

Взыграет море: подойди сюда!

Венок веселый из весенних почек

Подымет ветер.

И тогда, тогда

Потоком звездным разольется небо,

Заплачет море, помертвеет мир.

И встанет страшно, вся седая Ева,

В гремящих стонах отпевальных лир.

В Харькове подружился с Георгием Петниковым (1918 г.), примкнул к группе «Лирень». В издательстве «Лиреня» вышли «Вторая книга стихов» и повесть «Конец Кикапу». Опять Москва, не одинок, ищет общения, Асеев, Пастернак, О. Брик, Маяковский. Свой среди своих. Ценят. Устроен, достаток. Нищета пока не грозит.

Благополучие и обеспеченность московской жизни оказалоись обманчивыми. Кризис, творческий и духовный. Пишет: «Я понял – что писать стихи так, как я писал – и писали вообще, до Маяковского, по темам современности, – нельзя. Я искренне думал, что замызганное, рафинированное и источенное поэтическими червяками и сверчками слово, прежняя лексика, ни к черту не годна для начинки сильнейшим динамическим и динамитным взрывным мастерством революции, современности… И окончательно и бесповоротно решил отказаться от писания стихов и беллетристики и перейти целиком на газетную, журнальную и литературоведческую работу».

Это намерение отчасти реализовалось в парадоксальной статье Чурилина «Похвала литературной неграмотности» (осталась неопубликованной): «Ликвидируется простая, буквальная, азбучная, неграмотность; борются с политнеграмотностью; насаждается грамотность техническая; прививается грамотность художественная. На какой же предмет понадобилось хвалить здесь неграмотность литературную – и еще в год торжественного всесоюзного юбилейного чествования двухста лет Российской академии наук? Оттого и идут наши сборы к похвалению неграмотности литературной, что дело статьи касается литературы художественной. Она, как известно, составляет частный вид вообще искусства. А искусство же вопреки распространенной вообще, вкоренившейся крепко во все классы общества традиционной убежденности – никоим образом не наука. Грамотность же – не что иное, как первая низенькая приступочка к величественной вековой лестнице НАУКИ. Итого: зачем ненауке и грамотность?».

Литературные планы рухнули внезапно. Рецидив шизофренической беды, опять больница, на четыре года. В 1931-м поэзия вернулась к нему из изгнания, так решительно им изгнанная из ума и сердца. Приготовил к печати новый сборник «Жар-жизнь». Но – разгромная статья советского критика А. Л. Дымшица, сборник строго осужден Ждановым, запрещен Главлитом. Тщетно пытался спасти Асеев. Из его письма Жданову: «Судьба старого поэта не бездарного, но ведущего голодное существование, – меня волновала. Тов. Фадеев решительно настаивал на полной бездарности Чурилина и ненужности его. Вот против этого я и возражал…».

Чурилин с женой по-настоящему бедствуют, живут в отчаянной нищете. В 1940-м история с изданием повторяется с той же жестокостью: уже напечатанная книга «Стихи Тихона Чурилина» не успела поступить в продажу. Запрещена. Тираж уничтожен.

С прозой не лучше. В публикации книги о Циолковском «Гражданин Вселенной» отказано. Роман «Тяпкатань» (автобиографический, о его родной бредовой «Лебедяни») остается в рукописи, не скомпонованный, в тетрадях. Из прозы удалось издать только повесть «Конец Кикапу». Посвящена Брониславе Корвин-Каменской. Эта проза загадочная, музыкальная, вся на звукописи и из звукописи, звук для Чурилина важнее слова (Чурилин обладал абсолютным музыкальным слухом), проза визионерская, гипнотическая, воздействующая ритмом и суггестивной образностью. В этой повести сквозит стилистика еще неизвестного в мире сюрреализма. Об этом в статье А. Чагина для «Энциклопедического словаря сюрреализма»: «На почве русского футуризма слагалось творчество Т. Чурилина, который последовательно применял принцип сюрреалистической “поэтики сна”. …очевидна была и обращенность к стихии “автоматического письма”, воплотившего горячечный поток, казалось бы, бессвязной, произносимой на грани бреда, речи героя, в которой оживают образы, выплывающие из подсознания».

Вот отрывок из этой прозы: «Веют вольные, вольнонеобузданные вешне ветры, вьют венки для кудрей, возливают вино власам, вливают в вены Венуса волю, – в жилы живыя (в алоартерии!) – бешеный бег краснорыжих кровных коней! И поют: наша, алая мати, Астарта, Венус – воль, веди весну в луга краснорыжие лета!!..

Это – Лжемать, Лжедева, Лжедитя, – это моря Майя, Морская, Денисли – это третий срыв в серебристоголубой Март – яяяркая любовь, любовь, любовь к Лжелиственному Древу, к Морской Простори, к Бездонной Бездне – к Жжженщщине Жжосткой!!..

Черносиние волосы, длинные как у пророка: желтобронзовый загоревший лик – как велик он, казался, ненапрасно, – и стлался путь; воздохнуть, воздохнуть пылалось!.. и горело пламя Полонии жизнетворно, тронно, – Ронка, Ронка! – да, я, жизнь и надежда моя!

И ночью нега настала; на горе – взор, мой горе – сидела, стройнело тело – и лилась речь темнобуйной рекой – Его! – князь! мой! и луна молодая возстала над мертвопокойною столицею ханов Хаосских теперь – и дверь распахнулась в недра и та шевелилась, рождаясь во мне – горе стене! рухнем в урну! возстала я, девочка стройная двенадцати сладостных лет.

Все приняла я – последние дни; лебедь любовный, Леда, – пела я песни, баюкала дни слабых и гордых невзгод его; вынесла сор, вымела пыль, мыла и скребла грязь – будь чист, будь червлен, убелен ленный мой царь, принц мой и князь – грозна грязь, пламя – пыль, капли каменных скал, гор, – страшный тот сор».

В 1944 году умирает жена Бронислава («Бронка», как он ее называл). Не верил, что она умерла. Думал – спит. Никого не подпускал к ее телу. Попытка самоубийства – перерезал себе вену. Депрессия. Опять больница. Из воспоминаний Лещенко-Сухомлиной: «8 апреля (1945 года). Сегодня я наконец (о, как я упрекаю себя за то, что не год тому назад!) поехала к Тихону Чурилину, взяв с собой Женю-соседку. Бронислава Иосифовна умерла два месяца тому назад. Бедная святая, любовью своей защищавшая его всю жизнь – от жизни. А Тихона Васильевича увезли в психиатрическую клинику имени Ганнушкина. У него глубокая депрессия. Так мне сказали в Литфонде. Он сначала не верил, что жена умерла, и не давал никому притрагиваться к ней, говорил: “Она спит!”, а когда понял, то перерезал себе вену на левой руке. Хотел умереть…

Я опасалась, что появление мое вызовет у него шок… Я сразу узнала его, хотя он так страшно не похож на прежнего Тихона… И он сразу узнал меня. Я не могу описать этого взгляда его! Глаза – были его прежними глазами – умные, пронзительные. Во взгляде была печаль, мелькнул в них на мгновение упрек: “Где ты была раньше?”. А потом легкая нежность. Он, конечно, сознает свое несчастное состояние.

Мой бедный друг Тихон! Талантливый поэт!

Книга его стихов должна была выйти еще в 1940 году. Мы – я и его друзья – написали письмо о том, что стихи поэта Чурилина необходимо издать. Я возила это письмо в Ленинград, чтобы подписал Николай Семенович Тихонов, что он охотно и немедленно сделал. Откликнулся всей душой и Пастернак… Этого хотела Лиля – и Василий Абгарыч Катанян помогал изданию, вышел сигнальный экземпляр, мы все так радовались. Но Жданов зарезал книгу за “формализм”!.. Бедный Тихон… Люди, люди, берегите поэтов!».

В 1946-м – давно предсказанный и отмученный в стихах и в прозе, оплаканный «в гремящих стонах отпевальных лир» конец Кикапу. Умер на больничной койке в психиатрической лечебнице от истощения.

Сохранилось завещание Чурилина, там есть такие строки: «Я прошу на могиле посадить три деревца: березу, сосну и осину и поставить голубок с иконкой Божьей Матери, которую пусть напишет Н. С. Гончарова. Вместо венков я прошу повесить на голубок футляр, стеклянный, от венка, и туда положить мою книгу или рукопись…».

Это завещание не исполнено. Деревца не посажены, голубок (надгробный памятник избушкой) не поставлен, книга (или рукопись) в стеклянном футляре на голубок не повешена. Кремирован. Урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Почти полвека печатный официоз вторично, посмертно убивал Чурилина умолчанием, имя его не упоминалось. В недавнее время вышло собрание сочинений в двух томах, не очень-то толстых, с ничтожным тиражом 500 экз., что не прибавило ему популярности. В ЦГАЛИ хранится свыше 600 рукописей Чурилина.

Влияние Чурилина на чуткого читателя безусловно, оно с разными знаками. Одни чураются (чернота, поэт смерти и сумасшествия, мрачный неудачник, замурованный в своих, никому не понятных, герметических текстах), другие зачарованы (певческая мощь, магия и музыка слова, преодоление мрака силой поэзии). Так может быть, Чурилин вернулся, Чурилин возродился? Его стихи положены на музыку, о нем написаны статьи и книги. И все же, все же… Блудный сын Поэзии, бедная, бедная, заблудшая душа – блуждать ему и блуждать в лабиринтах своего безумия (такого ли уж священного безумия!), в смертной тоске, в поисках выхода, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие.

У Евтушенко есть о нем стихи:

У Тихона у Чурилина

Душа была не чернильная,

И не сходил он с ума,

А просто с него он спрыгивал

С невидимыми веригами

В так видимые дурдома.

Чурилина вспомнил в свой последний год и Георгий Иванов, сам встав на смертную черту, бредя строками знаменитого Чурилинского стихотворения, перерождая их в себе:

«Побрили Кикапу в последний раз,

Помыли Кикапу в последний раз!

Волос и крови полный таз.

Да-с».

Не так… Забыл… Но Кикапу

Меня бессмыслено тревожит,

Он больше ничего не может,

Как умереть. Висит в шкапу –

Не он висит, а мой пиджак –

И все не то. И все не так.

Да и при чем бы тут кровавый таз?

«Побрили Кикапу в последний раз…».

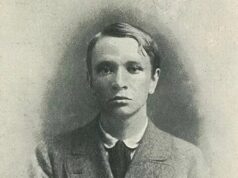

В заставке использована фотография Тихона Чурилина, Москва, 1935 г.

© Овсянников В., 2025

© НП «Русcкая культура», 2025