30 марта 2018 года исполняется 70 лет философу, поэту, писателю, доктору философских наук, профессору Алексею Алексеевичу Грякалову, – многолетнему автору и другу альманаха «Русский мiръ». К этому событию приурочена публикация эссе и стихотворений поэта Сергея Гонцова, посвященных юбиляру.

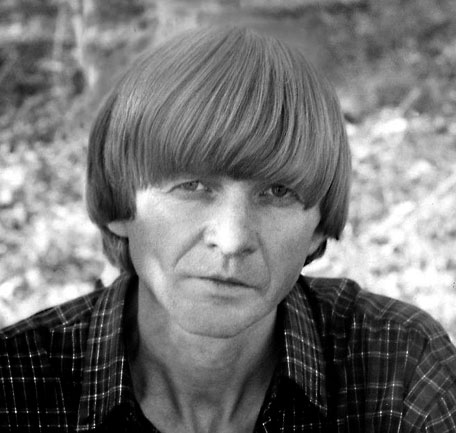

Алексей Алексеевич Грякалов

Как если колесу дан ровный ход…

(К вопросу о литературных ангелах)

По авторитетному мнению Александра Зиновьева – на дворе у нас времена «рогатого зайца». То есть постсоветский ландшафт причудливо населен существами и фигурами самыми диковинными, но и не такими уж неустойчивыми. С этим трудно и даже невозможно спорить.

«Рогатый заяц» пришел давно, в шестидесятые, потом скрывался, возникая иногда самым невообразимым образом, и, наконец, проявился без маски, чтоб действовать обдуманно и мощно. Но в основном работать – наугад.

Откуда он взялся, «рогатый заяц»? Да вышел из руин великого и ужасного «моновремени». Академик Лихачев вспоминал в частном порядке высказывание Михаила Бахтина (в предвоенные годы) о наступлении этого моновремени, в котором не будет «никаких мнений» и так далее. Рано или поздно на этот вызов должен был явиться какой-то ответ. Просто в силу разнообразия новых обстоятельств, которые двигают и горами, и не по чьей-то частной прихоти. «Рогатый заяц» сказывается на всем, сплошь и рядом, не исключая современной прозы, а особенно – романов.

Потому что роман как таковой – «это единственный становящийся жанр среди давно готовых и частично уже мертвых жанров. Он плохо уживается с другими жанрами» (М. Бахтин). Как вечно ускользающая современность – сама с собой, тут же являющаяся в другом обличье.

То есть роман – тоже что-то внеположное, – как архетип какого-то дракона или кентавра, принадлежащего уже будущему. То ли запечатленное время, отягченное всяческими «кибернетическими шумами», которые могут превратиться в зерна будущей жизни, то ли без желания и наудачу поставленное перед читателем зеркало, внезапно прирастающее гигантской перспективой.

Информация – взрывчата. А тем более – художественная, пластическая.

«Музы Сицилии, петь начинаем важнее предметы». Стоило бы эти строки Вергилия поставить эпиграфом к заметкам о современной литературе. Да как-то это опасно. Хотя разговоры о «другой литературной цивилизации» ведутся время от времени, правда на фоне привычном и жестоковыйном.

Где живем? Да на прекрасных руинах. «Перед руинами стою, очарован», – как Гете говорил. На античных руинах, – ежели учесть, что позапрошлый век (это касается русской литературы и много чего еще) соизмерим разве что с «античностью». Высказывание явилось с Запада, и принадлежит безусловному небожителю. Впрочем, об этом стоит забыть, что не сказится окончательно.

Существует мнение, что ТА грандиозная литература одновременно и грандиозно ущербна. В каких особенных измерениях? Что Она прошла мимо чего-то в высшей степени существенного. Как же так? Что Она повинна во всех мятежах и переворотах, как некая служанка праха.

«Лесков говорил, что в России легче найти святого, чем честного человека, – так же можно сказать, что легче найти гения, чем человека со здравым смыслом и твердым вкусом». Из «афоризмов С. С. Аверинцева (десятый по счету). Там есть замечательный одиннадцатый, крайний. К нему возможно после обратиться.

***

«Как показал недавний опрос, в современной России не любят живых писателей» (Фиби Тэплин, The Guardian). Это высказывание вот здесь и сейчас обсуждают разнообразные эксперты – каждый с какой-то своей целью. Вообще именно так устроенное высказывание, конечно, выглядит да и является совершенной подменой. Тут и спорить не о чем.

Кто или что заставило узкого специалиста Тэплин анализировать «опросы» и приходить к странным выводам? Возможно, особенный изгиб характера. Под «живыми» подразумеваются авторы, раскрученные неким маховиком, внедренные куда-то (такая вот старинная забава), наособицу маркированные, умышленные (выражаясь в манере Достоевского) и очень даже «мертвенные». Настолько, что один из лучших современных критиков, прекрасно знающий эту «сборную РФ по литературе», имеющую много «составов», кажется, отказал ей в легитимности. Мол, пишите-ка вы эссе, а вымышленные вами «люди и положения» – да кому они интересны? «Скрипач не нужен».

Томас Венцлова в совершенно другой беседе, но захватывающей важные для нас вещи, на все эти резонные вопросы ответствовал вежливо, «прекрасно и убедительно»:

– Мне гораздо интереснее классическая литература. Мне приятнее прочесть незнакомое мне произведение Лескова, чем…

Тут можно поставить любое самое «раскрученное» имя, – кажется, Венцлова назвал Владимира Сорокина, да, предупредив, что не хочет его обижать. А вот Лесков тут явился сам собой и не просто так. Как некий Чертогон. Ну, сам Лев Толстой считал Лескова «писателем будущего». Что бы это значило? Да то и значило. Я тут же прочел «неизвестного» Лескова (рассказ «Старый гений») и что называется «мысленно аплодировал» и Лескову, и Толстому, и Венцлове.

В чем «корень бед» и каких глубин досягает он в бездне, можно спросить в тютчевской манере… Как писал когда-то в частном письме сочинитель Сергей Довлатов (прекрасной подруге): «советской литературы не существует вообще, но есть интересные книжки». Вспомнил как-то по-хулигански и наособицу великолепного Замятина, Пильняка, Юрия Казакова (из современников). Каждого из троицы этой в чем-то злокозненном уличив. А то как же. То был 1962 год.

Свершились ли с той поры тектонические сдвиги? По мнению серьезного эксперта – ничего у нас сейчас нет кроме позднесоветской литературы. Новое как что-то НЕВЕРОЯТНОЕ, НО ВОЗМОЖНОЕ, как-то не начерталось. Вроде бы.

«Позднесоветская литература соткана из страха целиком – в ней все боятся: писатель боится (и не умеет) писать, читатель – читать, герои – жить. Позднесоветская литература написана не кровью (Ницше), но соплями. Современной литературы вообще нет».

«В русской литературе для меня образ страха наиболее сильно выражен в знаменитом произведении Гоголя “Вий”. Мне кажется, в основе его лежит не просто страх перед дьяволом, от которого, кстати, всегда можно защититься верующему человеку, а скорее страх перед абсолютно черно-непознаваемой силой».

Это ответы Александра Дугина (первый по счету) и Юрия Мамлеева (другой) на вопросы «Русского журнала».

Такая вот Полифония. Ну и до чего мы добрались? До «Вия». Похоже, вместо разных псевдо-романов (если говорить о романе как «вечно становящемся» жанре) необходимы какие-то «вий-романы».

Возможно, крайняя вещь Алексея Грякалова, то есть недавно сочиненная и изданная, но, очевидно, что задуманная очень давно – принадлежит (прикреплена разнообразными темными и золотыми нитями) вот к этой чудовищной, но и чудесной сфере.

Роман пропащего языка. Как начертание «жанра». «Найденыш в табаке или Счастливый хохол». В книге прозы с реликтовым названием «Здесь никто не правит». Никто – кроме черно-непознаваемой силы. Наверное. Роман о Пограничье.

Собеседник автора, геополитик Вадим Цымбурский, полемизирую с миром теней, и «двойных стандартов» в лице Хантингтона, пришел к выводу, что «мир не делится на цивилизации нацело». Помимо уверенных в своем историческом выборе стран, существуют колеблющиеся государства, расколотые по цивилизационному принципу.

Такова Малороссия (в смысле самом диком и широком). Пограничье, область наибольшей опасности. Да, возможно, область наибольшей красоты – тоже. Я ничего толком не знаю об этом. Что-то известно разве что в тысячах монументальных фрагментов. Которые в нечто удобовразумительное никогда не сойдутся. Тем более, что за последние годы этой теме посвящено столько разнообразных высказываний, что дух захватывает.

О Неопределенности как уникальном Моторе мы с автором говорили не раз. Нечасто, редко, иногда. Ну там южнорусская школа литературная «роскошная», – века прошлого, – правда, все отправились в Петербург (град уже иначе поименованный), в Москву. Гоголю вослед. Чтоб там как-то процвесть.

Великий и ужасный Гоголь в этом романе присутствует тоже, как некая жертва, как возможность ЧЕГО-ТО, что куда-то делось. Да в книге много чего «присутствует». Тема столь пестрая, что есть, где разгуляться. Между каким-то реквиемом и совершенно новой балладой. После прочтения романа я вспомнил еще один «афоризм» Сергея Аверинцева: «Как писать? Мысль не притворяется движущейся, она дает не указание пути, а образец поступи. Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с безошибочным ощущением, что теперь он не знает больше, чем он не знал раньше». Да, вот именно так.

I шумить, i гуде,

Дрiбний дощик iде,

А хто ж мене, молодую,

Та й до дому вiдведе?

«Раньше все туда, а я оттуда.

А теперь все оттуда, а я туда.

Даже слова друг в друга, почти любовная плоть. Сам апостол Андрий по Дону в скифские земли проплывал – остались в пещерах Дивногорских на стенах кораблики и пальмовая ветвь, как в римских катакомбах. Да ведь все видимое странствующий тут Сковорода считал только тенью мира невидимого. И хоть мир двойственен, но в то же время един: вижу начало – один центр и один умный циркуль во множестве их. И ты без сомнения знаешь, что так называемое нами око, ухо, руки и ноги и все наше внешнее тело собою ничего не действует ни в чем, но все порабощено мыслями нашими. Мысль-владычица находится в непрерывном волнении день и ночь. Она рассуждает, советует, определение дает, понуждает. А крайняя наша плоть, как обузданный скот или хвост, поневоле вслед.

Так вот видишь, что мысль есть главная наша точка и средняя. А посему она часто и сердцем называется. Итак, не внешняя плоть, а мысль – то главный наш человек.

В ней-то мы и состоим.

Какой мыслию можно остановити войну? Ведь сроден человек божественному замыслу о себе. Жизнь человеческая единственная и неповторимая, поэтому мера только счастье. Но смертному быть во временном мире счастливым невозможно. Увидел в счастии превращение, в друзьях измену, в надеждах обман, в утехах пустоту, в ближних остуду.

И чтоб понять, Моисей слепил книгу. Случайное теперь схвачено стяженностью, случай стал действием и судьбой. И над каждым висит полная перемена участи. Ведь обитаемый мир касается тварей. Мы в нем, а он в нас обитает. Моисейский же символический тайнообразный мир есть. Он ни в чем не трогает обитательного мира, а только следами собранных от него тварей путеводительствует, взирая на вечную твердь. И еще пятнадцать столетий назад византийский автор Прокопий Кесарийский поразившую его особенность отметил, сообщая об обычаях славян: “Судьбы они не знают” – не знают непреложного рока. Принимают лишь судьбу-фортуну, которую можно уговорить и с которой можно договориться. Не признают непреложную судьбу-фатум – сейчас бегут, чтоб своих спасти и спастись. Изо всех книг выстрочники-человеки сейчас по земной тверди кто бе́гом, кто скоком, кто ревом машинным через российскую границу. Кто возле ростовского Миллерово документы собрал, скорей порскнуть со своего надела, если начнут стрелять из-за украинского кордона.

В Кантемировской слободе беженец смотрит на пустую дорогу: куда править?

Потерянные почти в немоте.

А в сторону, где Северский Донец, проеду? Мост вчера взорвали, по полям в объезд, перед этим через Толучай, через Потудань, через верховья Дона. Вспухнет вода в Толучае совсем не от талых снегов. Даже когда перестает греметь, в ожидании слышно – на слух-свет выходит в любое время то монстром военным, то бесом природным.

И не дается. И страшно много этим летом змей в прибрежных камышах и осоке Северского Донца».

***

Короче говоря, роман (военно-полевой, шкатулочный, философский, богословский и проч.) идет «своим накатом», своей тягой, забирая тысячи подорожных вещей, событий, людей и призраков, положений и происшествий. «Образец поступи».

Автор набрался храбрости и сочинил (мастерски) эту книгу. Как читатель я тоже исполнился отваги и прочел (несколько раз) этот роман, который назвал бы «кортасаровским», отчего нет? – Латинская Америка как что-то немыслимое совершенно, ближе к нам, – сейчас – нежели любой другой земной угол, а Кортасар – как стихийное, но и высшей степени «геометрическое» явление – один из лучших мастеров прошлого столетия. Внеположный и вряд ли как-то зависимый от множества жестоковыйных «эталонов» мировой литературы. Ну да полнота времен сказалась в нем. Возможно, какие-то мировые струны проходят – здесь и сейчас – мимо облюбованных «общим мнением» иль «неким хором» конфигураций.

С нашим Автором Кортасара связывает еще и то, что оба – прирожденные лингвисты. И это в высшей степени важно. Один рожден в уникальной и невероятной языковой среде Буэнос-Айреса, другой в Богучаре-Чевенгуре. Один отправился из ТОЙ среды в Париж, другой – в Санкт-Чевенгур (назовем вослед Грякалову этот град – Петербург – так). Впрочем, к Чевенгуру мы еще вернемся.

Среди множества мнений и высказываний рубежа тысячелетий меня диким образом обрадовало следующее: «Но можете ли вы увидеть нечто такое, для описания чего у вас нет подходящего слова? Без слова для описания цвета, без идентификации его как отличающегося нам намного сложнее заметить разницу между цветами – даже если наши органы зрения обладают точно такими же физиологическими характеристиками, как глаза тех, кто легко видит эту разницу.

Выходит, до того, как синий цвет стал распространенным понятием, люди могли видеть его – но, похоже, они не знали, что видят. Если вы видите что-то, но не знаете об этом, существует ли оно? Большой вопрос, который следует переадресовать представителям существующей с недавних пор науки нейрофилософии».

К чему я об этом? Да к тому, что так называемая «современность» (черно-зеленая, пепельно-алая, да какая угодно) не может «заполучить» какого-то более или менее четкого «словесного портрета», объемного, – ясного и таинственного одновременно. Но, кажется, что она уже изображенной быть желает. Ей без этого здесь и сейчас без толку пребывать.

Читая время от времени «образцы» современной прозы и некие отзывы о них «резонных людей», можно обнаружить явно иль втайне заданный вопрос – как ЭТО будет читаться чрез десяток лет, скажем, да будет ли читаться вообще? Впрочем, эти вопросы заданы были прежде и по-разному выходили на свет Божий как нечто «страшное». Далеко ходить не надо.

***

26 февраля 1988 года (возможно совпадение чисел неслучайно, я вспомнил эту статью именно в этот же день) Георгий Куницын (информация для размышления: Режиссер А. В. Гордон в книге об Андрее Тарковском «Не утоливший жажды» пишет: «Об истории создания фильма „Андрей Рублев“, он же „Страсти по Андрею“, написано справедливо много. Я бы хотел в свою очередь начать рассказ с другого – о человеке, на фоне шестидесятых годов поистине замечательном и необыкновенном. Звали его Георгий Иванович Куницын (1922–1996). С некоторой оговоркой можно сказать: не было бы Куницына, не было бы и „Андрея Рублева“. Или шире: не было бы в то „оттепельное“ время людей, подобных Георгию Ивановичу, нашему кино пришлось бы совсем плохо. Недаром Андрей называл его ангелом-хранителем») опубликовал в «Литературной России» скандальную статью о русском национальном романе «Пришло ли времечко?».

В начале статьи Куницын утверждал: «Национальный роман – духовное удвоение судеб своего народа. А судьбы у нас сверхсложные. Доросли ли мы до объективно честного разговора об этом? Рассуждать о романе, вобравшем в себя эпос, – это ведь исповедовать и пророчествовать, обе эти способности без длительной их тренировки у нас поослабли».

Название этой статьи просто замечательно – в нем уже звучит сомнение – и это прежде всего. А вопрос задан был можно сказать, что вчера, несмотря на то, что – со свистом и воем – с того февраля пролетели три десятилетия. Особенно смиренно и язвительно звучит вот это «поослабли».

Вывод Куницына: «Надо избавиться от океана премированной литературы». То есть от бездны немыслимых и нескончаемых искажений. Как же от них избавиться? Да кто бы знал. После статьи сей, как я помню, – выдающиеся критики наши что-то писали «в тон» и говорили о необходимости «создания» общезначимых произведений. Да, как-то так. И «предчувствовали новое». И вроде бы 1 процент ИЗ ВСЕГО как-то соответствовал «достаточно высокому уровню».

То есть некоторая надежда на что-то оставалась. Вопреки всяческим расщеплениям, атомизации всего на свете и прочим проявлениям всемирного кошмара. «Премированная литература» никуда не делась, но даже обрела диковинный характер, распря и рознь достигли какого-то зловещего уровня. Обещающего, наверное, внезапные и бесповоротные изменения.

Вот даже известный астролог (и сам же видный, кажется, литератор) утверждает, что новые «толстЫе и достоевские» уже ЕСТЬ, вот только востребованы будут после 2024 года. Мало ли что.

Роман нашего Автора про Счастливого хохла с радостью отношу к области «большой удачи», равно как другой его роман, более ранний (хотя эти вещи безусловно одного корня) о граде Петербурге («Раненый ангел»).

Есть, понятие – «несожженная рукопись».

«Сожженные» – это святое, повод для разных догадок, инсинуаций и провокаций. А вот то, о чем тут говорим – в высшей степени интересно. Одновременно с двумя романами Грякалова я волей случая прочел две ранние (но шикарные) книги Кортасара – «Дивертисмент» и «Экзамен». Не столь знаменитые, как «основные» (вроде бы) его вещи. Да вот мастер умудрился пощадить эти книги, прочие ранние вещи уничтожив, в том числе роман в шестьсот страниц и что-то неважное для него еще. Замечательный «Экзамен» он подготовил к печати незадолго до физического исчезновения. О чем это говорит? О некой Тайне. В этой несожженной рукописи был уже Весь Кортасар. То есть Замысел о Кортасаре уже явился в форме книги сжатой и загадочной. Полной мелодий, поэзии, радости, страха, видений гробовых, гиперссылок разного рода и всего такого прочего, без чего не бывает Большой Удачи.

«Несожженная рукопись» – это нечто соответствующее «неоскорбленной части души». Это, подлинник Замысла. К чему я об этом. Два романа нашего Автора несут вот этот Ключ. Или Ключи. Стоило бы сочинить отдельное исследование о «несожженных рукописях». Об «умышленных вещах» даже самого высокого (вроде бы) пошиба – и так много чего сказано. Можно включить обратную перспективу и что-то сказать о ТАКОМ ЖЕ, НО ДРУГОМ РОМАНЕ нашего Автора.

«Глядя из Петербурга, иногда кажется, что настоящая литература оседает в Москве, а нам достаются жалкие охвостья. Такой эффект, возможно, присутствует, но по большому счету вряд ли дело только в этом. Скорее всего, настоящей литературы просто больше нет. Причем нет нигде. Уровень культуры повсеместно катастрофически падает. А кончилась литература и там, и здесь приблизительно одновременно сразу после развала СССР».

Это из прекрасного и убедительного интервью с Владимиром Бошняком – переводчиком Фолкнера, Энтони Берджеса, Кормака Маккарти, Уильяма Стайрона и многих других.

Взгляд из Петербурга на гигантские окрестности.Прекрасно, что интервью с Бошняком я прочел именно сейчас. Правда, высказывание Бошняка, вроде бы, относится к переводам. А здешней современной литературы, пожалуй, не касается.

Да очень даже касается. «Скорее всего, настоящей литературы просто больше нет». Такая сложная конструкция.

И что-то говорящая о «точке невозврата». С другой (питерской тоже) стороны как-то проявилось мнение, что все только сейчас начинается. Вот здесь и сейчас. От главного редактора журнала «Нева».

Так что есть повод (да их довольно много) включиться в разговор о современной литературе, который как будто именно сейчас приобретает особенный характер. Литературный процесс уже характеризуется (с храбростью) как паралитературный и так далее.

Великолепные размышления выдающегося литератора (а кто же еще замечательный переводчик?) о плачевном состоянии литературы наводят на мысль, что все не так уж плохо. Пушкин когда-то отвечал талантливейшему Ивану Киреевскому в ответ на подобные выпады (вернее – оценки) примерно в таком же духе. Сравнивать «людей и положения» вряд ли возможно, вот разве что путеводная нота Петербурга позволит на вещи смотреть не столь уж мрачно.

Петербургский философ и литератор Алексей Грякалов не столь давно издал «санкт-чевенгурский» роман. «Раненый ангел» в однотомнике «Печальная тварь окраины» (так называется более ранняя, но тоже стильная, мрачновато-изысканная вещь, достойная пристального внимания).

Причем тут Чевенгур, если роман все-таки о Санкт-Петербурге, вот этом, рубежа тысячелетий, полубандитском, да все равно небесно-земном? Да притом, что без Чевенгура тут никак не обойтись. Но об этом после переговорим. «Нужно, чтоб люди, занимающиеся философией, были о многом хорошо осведомлены», – полагал Гераклит.

Здесь именно тот самый случай – Грякалов не историк философии, а настоящий философ, «осведомленный о многом». Клянусь, что это так. По мнению ряда авторитетных экспертов «Раненый ангел» – лучший роман о Петербурге со времени создания «Петербурга» Андрея Белого. Романа, скорее всего, великого, кто бы спорил, да вроде бы временно куда-то задвинутого и чуть ли не забытого. Как многое другое. Хотя это вряд ли. «Закон сохранения приязни» к великим творениям разного рода неотменяем.

И кто-то же читает «Петербург» (и другие «подобные» творения) сейчас, как книгу остросовременную или как вещий пример. При желании «след» Белого можно разве что диковинным образом обнаружить в «Раненом ангеле» Алексея Грякалова. Почему коллеги вспомнили Белого? Кто бы знал. Наверное, кто-нибудь из них ответит сам.

Верней же заметен – не след, а метод, и вовсе не «отдельно гениального» предшественника, а веяние ОТТУДА как таковое, когда с прозой (да и не только с ней) что-то должно было произойти и, естественно и необходимо, произошло.

В начале 20 века стремительно менялся «менталитет человечества», и новые формы высказывания, ритм, шаг, ход, порядок хода и все такое прочее – являлись сами собой. Ничего нового с тех времен не придумано, никакой «новой адской почты» не появилось. Разве что «землетрясение», раскачавшее двадцатый век, косвенно проявляется с дикой силой и в новом тысячелетии.

Точно также можно обнаружить «след» Александра Блока, Евгения Замятина, Андрея Платонова, Гоголя, Лескова (вот сейчас же открыл эссе Грякалова о Льве Толстом – и вовсе забыл про «след»). А значит, не просто «след», а «звериный след», – дар убеждения, характерный для этих фигур, и переломных, и межевых, и классических, но в каком-то другом смысле. И кто-то из этой когорты (или какой-то дюжины) важнее для Грякалова, наверное. То один, то другой, то третий. Да и то вряд ли. Говоря строго – все необходимы – таинственным, конечно, образом.

Уточняю, что родился Грякалов в Чевенгуре-Богучаре (на Верхнем Дону), где и сейчас многие говорят и мыслят так же, как герои Платонова. А Замятин, например, урожден был в не столь уж далекой от богучаровской Красноселовки Лебедяни – да просто рукой подать. Так что «место-развитие» (к нему мы легко сейчас же и придем, как к разрешению разнообразных загадок) тут одного корня.

«Ритм как теодицея» – это магическое сочетание применимо не только к «поэзии» как таковой – столбцам, элегиям, поэмам и др. Тут и спорить нечего. Тем более, что роман – жанр становящийся – среди прочих – мертвых, полумертвых и полуживых жанров. И ритм не только «голосовой», что ли, но композиционный, да Бог знает какой еще.

***

Роман состоит, не рассыпаясь, а скорее наоборот – укрепляясь и умножаясь – из пятидесяти «монументальных фрагментов», довольно сжатых, чтоб друга-читателя не извести диковинными «периодами».

Петербург – вечно юный и вечно сырой – весь в начертаньях, в иероглифах, новая мифология бывшей столицы диковинным образом связана с «древней свежестью», то ли совершенно отрываясь от нее, не в силах вынести этого «зрака гиганта», то ли это прощание, запрещающее печаль, ибо к чему нам старые преданья, ибо тут (в Петербурге) всякий раз формировались преданья новые.

Хотя то, что новая мифология «связана» с чем-то «оттуда», безусловно подлежит радикальному сомнению. Разве что «по косвенным». Тем более на дворе иное тысячелетие, заране овеянное трепетом вселенских снастей, кто бы и что ни мыслил по этому поводу.

Да и где, как не в Петербурге можно запросто задаться вопросом – что же будет с литературой? Что она, где она и в каком виде «поэтически жительствует»? Что такое Петербург для России, для «материковой» культуры и так далее? Что-то вроде «вещего примера». Либо Сам Вещий Пример, развернутый на приволье… Либо «событие». В каком смысле? Да в странном и чудном. «Тамо событие случилось…». То есть явление «нечистой силы», например, иль наоборот – Чистой силы. Иль что-то такое.

Тамо скачет черный рыцарь.

«Зорю бьют. Из рук моих Ветхий Данте выпадает. На устах начатый стих Недочитаный затих, Дух далече улетает».

«Сочинил ли нас царский указ, потопить ли нас шведы забыли…», и так далее – во все стороны. Первое, кажется, актуально до сих пор. Второе – вряд ли.

Да вообще Бог его знает, что такое Северо-Запад, каменный и водяной фундамент Санкт-Чевенгура. Бессмертные – смертны, смертные – бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают. Это узлы и закруты Гераклита, милые сердцу Грякалова, как я полагаю.

На северо-западе, в том же самом Петербурге – сошлось Бог знает что, – вода, камень, пустыня, цветение, внезапный мрак иль что-нибудь такое, и люди, прибывающие туда неслучайно и надолго, обретают черты «устойчивые и определенные». И, возможно, невыносимые для рутинного человеческого взгляда.

Количество «высказываний», художественных и каких угодно, о Петербурге, вероятно, – неисчислимо. Я имею в виду все виды и способы этих сакральных, небесно-земных, уличных и прочих характеристик.

Только Творче всяческих знает все о Санкт-Петербурге. Идеальное место для высказываний, для их разбега или синтезиса, битвы иль драки, замыслов и воплощений. Приглашая к разговору о романе «Раненый ангел», будем помнить об этом. Нет никакой возможности и необходимости как-то «пересказывать» большую книгу. Это роман о людях и ангелах – в Санкт-Петербурге рубежа тысячелетий… В каком-то смысле эта книга – сокрытый «Трактат об ангелах». Точнее, сей «трактат» водвинут в роман как серафический остров. Сочиненный в пору «охоты на ангелов». Что за Охота? Да натуральная, краше не бывает.

После того, как «открылись шлюзы» и говорить стало возможно о чем угодно, устно и письменно, в литературном пространстве ангелы тут же проявились в немыслимом количестве. И каждый из этих ангелов был ужасен, выражаясь в манере автора «Дуинских элегий». Короче говоря, охота (литературная и паралитературная) началась на все «запредельное».

В романе Алексея Грякалова есть подорожные записи» об этом, почему-то смутившие одного из рецензентов, похоже едва заглянувшего в книгу. Вероятно, критик принял это произведение за фрагмент какого-нибудь необъятного «фантастического сериала».

«Странная вещь, непонятная вещь», – отозвался Белинский о повести молодого Достоевского «Хозяйка». Что сказал бы великий критик, прочитав роман господина Грякалова? Скорее всего, он бы онемел и навсегда лишился своего блистательного красноречия.

Судите сами: «Евразийские персонажи братались с балканцами Павича и латиносами Борхеса. Воссоздавая энергетическую новоархаику, спекулятивной силушкой тешились василеостровские моги-матершинники – в начале века особо яровит гений местности бывших столиц. Сверкал меч-колдунец с лазерным наконечником – постранично крови было не меньше, чем содержимого в Неве и каналах…». Это о нескольких главах из романа, представляющих «обзор независимой прессы», ставшей литературным департаментом.

А что такого? Всеохватное братание веяний, стилей, героев, демонов, ангелов, вепрей, ведьмаков, кикимор, русалок, единорогов, мест силы и проклятых мест. А кровь «постранично» разве не льется до сих пор? Это к вопросу о потоке разнообразных фэнтези – да и не только. Все потонуло в болтовне, как говорил о рубеже тысячелетий один великий покойник.

Учитывая, что книга Алексея Грякалова строга, хоть и внеположна, как сам «град Петров», разговор стоит начать как-нибудь диковинно. А что тут такого? О Петербурге (и его гигантских окрестностях) только так и возможно говорить.

Эдгар Алан По утверждал, что в 1829 году посетил Петербург. (Да мало ли кто его посещал, это в ведении небесной канцелярии и адской почты). Прекрасное и убедительное утверждение. Сам же сказал. Стало быть, столица имперской России не могла не отобразиться в первом блеске и силе в его творениях. «Там ему и место», – сказал мне вчера по этому поводу один из лучших современных писателей, работающий сейчас в Нью-Йорке. Так что многие сходятся во мнении – Эдгар был в Питере и не просто так.

Разнообразные изыскания биографов По опровергли (вроде бы) это утверждение одного из самых талантливых и гениальных (и в высшей степени «неприятных») американских литераторов. В 1829 году По располагался (по их разысканиям) в другом месте. И даже под другим именем. И выглядел, верно, иначе. Чего только ни бывает на свете. Однако рассказы, «ненаписанные в России», все-таки были созданы. Ну, например «Черт на колокольне».

Совершенно северо-западная, петербургская, – «свободная вещь». Либо «Ангел необъяснимого». Что нам за дело, если в «Черте на колокольне» По (вроде бы) изобразил Нью-Йорк и очередного американского президента, голландца по происхождению, отягченного своей избирательной кампанией? Новелла датирована 1839 годом. Именно тогда же Эдгар По создал «петербургский фрагмент» своей биографии.

Приветствие духа. Достоевский называл его метод «фантастическим реализмом». Да хоть бы и «капиталистическим реализмом». Экстравагантные шедевры великого литератора из-за Большой Лужи явно пригодились «маленькому рыжему белорусу».

И с чего бы это сдался Эдгару По далекий и загадочный (да вроде бы отлично известный ему) Петербург? Никто не тянул за язык – сочинить это «происшествие», которое стало Событием. «Моя жизнь – каприз – импульс – страсть – жажда одиночества – презрение к настоящему, разжигаемое страстностью ожидания будущего».

Алексей Грякалов мог бы сказать (вослед По, да и не только) о себе что-то подобное. Но – «живущий несравним».

Есть некая грандиозная «аксиома», что два города на сей момент – носители наиболее могущественной (да просто фантастической) энергетики. Нью-Йорк и Москва. Кто бы спорил. Это же утверждают знающие люди. А куда денешь город, который с недавних пор внове Санкт-Петербург?

Да куда же он денется? Но что с ним будет? И что это за диво теперь? Собственно, роман Алексея Грякалова именно об этом. Да еще о том, как град сей связан (а связь эта неодолимо крепка) с Материком.

Что такое Петербург для России, русской культуры, динамики и самостояния, и так далее? Что-то вроде парадоксального «вещего примера». И Сам Вещий Пример, причудливо развернутый во времени. Либо – на гигантском Приволье. Город с немецким центром и необъятными русскими окраинами – по старинному определению Александра Блока. А что же сейчас? И тут сама собой возникает путеводная «евразийская нота».

Так что Петербург – скифский град, но другого извода. Или о том же в стилистике позднего Юрия Лотмана:

«В настоящее время в России не сложился облик будущего, и поэтому столь туманно и неопределенно выглядит прошлое, но одновременно неопределенность прошлого и будущего – естественный результат того, что настоящее не отлилось еще в законченные формы и постоянно меняет свое лицо. Для того, кто будет описывать нашу современность из далекого будущего, она будет выглядеть необычайно интересной. Для современника же это – напряженная смесь трагических опасений и надежд».

Алексей Грякалов несомненно имел в виду это «прощальное высказывание» Юрия Лотмана («Современность между Востоком и Западом», весна 1992-го). Кажется, Лотман и заказал автору эту книгу. Да и другие его вещи. И не только он один.

И автор просто «обязан был» заглянуть (и, скорее всего, из большого далека) в эту современность, с отблесками адского пламени, как в нечто «необычайно интересное». Иначе для чего сочинять большой роман, используя разные «коронные прихваты», характерные, что ли, для «описания» заколдованного места, которое числится то как «полнощных стран краса и диво», то как «злокозненная импровизация ущербных ангелов». То есть автор должен был посмотреть на все это лютое обстояние (рубежа тысячелетий) «из большого далека». Да возможно ли это? Отчего же нет. Автор, как мне видится, располагается и ТАМ, как вольно укоренен ЗДЕСЬ.

Где-то лет сто назад о возможности и необходимости такого воззрения говорил Евгений Замятин, один из лучших литераторов прошлого века (и толком непрочитанный, хоть в том, что он прочитан и даже усвоен готовы поклясться многие). По Замятину – требуется искусство, которое «уйдет от живописи – все равно, почвенно-реалистической или модерной, от быта, все равно, старого или самоновейшего – к художественной философии».

Вообще, светлый облик кораблестроителя и «гроссмейстера прозы», «мыслителя-еретика» и проч. – Евгения Замятина тут же приходит на ум, как начинаешь думать о «прямоезжей дороге» Алексея Грякалова (при всей «цветущей сложности» этого направления), который моложе одного из крупнейших писателей прошлого века как раз (или «всего-то») на бездну.

Но эта бездна как-то – естественно и необходимо – «вводится в отсутствие», и мы снова имеем дело с правильным «порядком хода», потому что намеченное иль таинственно начертанное однажды, не расточилось, не растворилось, не кануло обломком статуи на темное дно. Это называется – «Возвратимся на прежнее, с Богом!». Вот только куда возвратимся?

***

Что же это за диво – «художественная философия»? Ну, тут далеко ходить не надо. Можно обратиться к Гете: «Мое мышление не отделяется от предметов, элементы предметов созерцания входят в него и внутреннейшим образом проникаются им, так что само мое созерцание является мышлением, а мышление созерцанием»; «то, что называют идеей, всегда обнаруживается в явлении и выступает как закон всякого явления».

Можно окликнуть Пушкина, которому Гете отправил в дар собственное Перо. Вот на что в 1925 году (одновременно со «свободным высказыванием» Замятина – для всех нас) обратил внимание Б. В. Томашевский. «У Пушкина всякая мысль оценивается как художественная тема, – с точки зрения ее эстетических возможностей». С точки зрения узоров и прочих особенностей «звериного следа», ибо аisthetikos в первоначальном, «абсолютном» значении – «звериный след».

Мышление – великое достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно. Любит природа скрываться.

Но к этому вернемся чуть позже – на примере нашего автора. Почему я упомянул Эдгара Алана По? Был он в Петербурге иль не был – какая разница? Захотел и сочинил, что добрался однажды на брега Невы, хотя собирался в Грецию. Наверное – все-таки он жил в Питере. С паспортом на другое имя. Потому и не был уловлен историками литературы как «гость города».

По – вещий пример универсального литератора. И нельзя было в этой сжатой работе обойтись без столь обоюдного имени. И других – еще более обоюдных. У нас, между Востоком и Западом сейчас вроде бы субэпоха «универсальных литераторов». На рубеже восьмидесятых-девяностых говорилось о чем-то другом, – вроде того, что «все давно уже сочинено» и осталось только комментировать так или этак разные выдающиеся (и прочие) творения. Либо, как более достойный вариант, что на рубеже веков можно, наконец, усвоить и оценить все достижения безмерного прошлого. То есть никто мешать не будет. Наверное, и то, и другое, и что-нибудь третье – в высшей степени «удобовразумительно». Об этом и многом другом Алексей Грякалов беседовал (в пору написания «Ангела», на полдороге) с главным редактором философского журнала «Χώρα» А. В. Дьяковым.

«Событие нетождественно происшествию. Мы изначально допускаем событие как некую непредсказуемость, то есть то, по отношению к чему высказывание или предположение всегда оказываются недостаточными, и из этой обязательной недостаточности они как раз и должны исходить. Вспомните “Вавилонские башни” Деррида: “башня” является не только образом неустранимой множественности, что, казалось бы, должно быть оценено отрицательно. Напротив, “башня” представляет незавершенность, невозможность завершения законченного строения. Есть внутренний предел формализации: если бы была возможна завершающая философия, она давно была бы создана. Но она не может создать то, что означало бы ее прекращение. Другое дело, что все течет как “дырявый горшок”, нужно зачерпывать вновь и вновь. Мы можем по-разному взглянуть на один и тот же предмет, развить множество подходов к нему. Будь у человечества всего один язык, мир был бы совершенно плоским. К тому же выводу пришел и поздний Витгенштейн: поначалу он боролся с неоднозначностью, но, поработав учителем в горной деревушке, он заметил, что дети из разных деревень по-разному называют один и тот же объект, и это не ослабляет смысл, но, напротив, усиливает его. Сама вещь рождает новые и новые смыслы, и в этих смыслах разворачивается пространство понимания.

Тему события я связал с ландшафтом, с телом, и с тем, что евразийцы синтезировали в понятии “месторазвитие”. Я пытался понять, откуда происходит этот термин, по-немецки буквально –Raumentwicklung.

Я расспрашивал немцев, они говорят, что такого понятия у них нет. По-видимому евразийцы придумали его сами, чтобы обозначить то обстоятельство, что каждое место развивается по-своему. Это не плохо, и не хорошо. Это всеобщее, но при этом оно неповторимо. Так же нужно относиться и к России: это всеобщее – европейское, азиатское, всемирное, вселенское, – но проявляется оно неповторимым образом. И от этого ни в коем случае не следует отказываться, иначе наше существование окажется бессмысленным».

***

Беседа в журнале «Χώρα» называлась «Философ – это гений места». О романе, который пишет сам себя, в беседе той ни слова. Вот разве что о других произведениях, уже опубликованных, и то как о «свободных вещах» (термин Андрея Платонова), которые «выбрали» Автора.

Тут вспомню великолепный рассказ «Дом купца Алонкина», сжатый, но столь огромный иль плотный внутри, что невольно видится Лесков с его необыкновенным «Чертогоном».

Но весь философский арсенал этой беседы (2007 года) свидетельствует, Грякалов-литератор то ли восхищен, то ли плодотворно отягощен разнообразьем лиц и положений Нового Санкт-Петербурга, о котором книга уже вчерне пишется. А Грякалов-философ хладнокровно анализирует тяготы себя-Другого. И новый Санкт-Петербург для него, – Санкт-Чевенгур.

«Рассказчик» «Раненого ангела» сродни герою повести Хулио Кортасара «Преследователь». Он преследует самого себя, однажды уже достигшего желаемой цели, той сокровенной путеводный ноты, а после вынужденный или приглашенный – заполнить разнообразные «мелодические ямы» новым и разнообразным звучанием.

То есть, говоря проще, как философ он заране ухватил и прибрал к рукам «свободную вещь» под маркой Санкт-Чевенгур, а как литератор пишет хронику этой Большой Удачи. Страшась упустить множество тонких, но крепких связок, людей и положений.

«A в городе просто событийно сошлось ангельское, животное и человеческое. Город будто бы изначально был предназначен для этого – прорубленное окно в Европу выходило на закат западных стран. Стремительно и жестоко на крови выстраиваясь, город с самого начала вживался в чужую старость, утрачиваемую страсть – он был порождением, но и стремительным прехождением. Выпавшие на его долю испытания сопоставимы с муками древних христиан, но у тех была вера, а у горожан была только жизнь. И все равно их будто бы изначально вовсе не приняли в расчет – этой живой силы не было в реестрах соединений, она не была вооружена, не могла отбиваться от противника камнем или кипящей смолой. Она могла защищаться только самой жизнью, больше ничем.

И вот вернулись странные ангелы, слабые, не совсем понимающие, что происходит. Но их тут всегда знали. И будто всегда ждали, ведь только они и не покидали жителей во времена всех дней – не умирали, не рождались, не знали ни голода, ни насыщения, не мерзли, не боялись.

Хранили верность.

Как в тайном европейском языке птиц – Петербург был европейским городом в отличие от всех других в России, которые таковы только по расположению, а на самом дел оставались один ни один со своею доевропейской судьбой, и только тогда были, когда таковыми именно и оставались – Петербург будто что-то особенное слышал, но не различал голосов – их пение слушают, но не внемлют, не понимают слов их песен. Пытался пробиться будто бы какой-то более глубокий смысл, позволяющий передать то, что невыразимо при помощи слов или звуков – Петербург привык к этому пению – иногда невнятному грозному гулу, иногда нашептыванью, иногда почти камланью, иногда тупому созвучию рэпа, редко – прекрасной музыке – будущая героиня в детстве хотела стать Мессой си минор Баха. И если бы Петербург голоса различил ясно и ясно понял, он мог бы культурно сообщить всей России – перетолмачить, так сказать, дионисически-полуболотное на ясное аполлоническое. Но такой перевод, как видно, невозможен даже в культурной столице.

И вот четыре всесильных ангела перед концом тысячелетия посланы были на землю. Друг другу они не были известны и не могли друг друга узнать в земном воплощении. Никто о них не знал и за ними в начале никто традиционно по-российски еще не следил. Незаметно они пребывали в городе, где сменившее прежние имена название Ленинград в свой черед сменилось на Санкт-Петербург – сам город охотился за собственным именем. Но почти преодоленное на земле заблуждение, что имена и браки предписаны небесами, на консервативном небе вовсе таковым не считалось – посланцы на земле должны были изжить четыре человечьи по-питерски жизни, чтоб в конце концов вновь возродить в себе ангельскую природу. И если для начала времен смешение ангельского и человеческого наказано низверженьем на землю – подробно это представлено в книге Еноха, то в конце тысячелетья ангельское посольство на землю предстало как обыкновенный для неба житейский поиск.

Затурканные горожане уж ничего не могли понять без ангельской помощи. Посольство небесного воинства пришло, чтоб осветить пути. Сами же посланники лишались защиты и покровительства – ангельский подвиг в муках и страданиях случая должен был произрасти из обыкновеннейшего питерского материала. Да сохранил ли он способность к произрастанию? – вот в чем вопрос, ответ на который посланы были отыскать ангелы. И почему выбрали молодой город, не Рим, не Москву – Третий Рим, не быстрый на мысль и моду Париж, не тихо смотрящий в озеро-небо Ростов Великий? – в хрониках об этом ничего не известно. Земное касалось земных превращений – на небе ведомы не названия, а имена. И прежде-то многие города изменяли другим городам и странам, но Петербург, как ни один другой город в мире, изменял самому себе. То, что с городом происходило, было настоящее имя блудство, грех редкостный и с трудом изживаемый. И ангелам предписано выяснить, будет ли еще изменяться название города и значит ли что-нибудь настоящее возвращение первородного: Санкт-Петербург – действительно ли в название города вернулась хотя бы казенная имперская святость?

Ведь Петербург единственный российский город, в котором на главной площади ангел».

***

«Приступить к ангелам», то есть взяться за их «изображение», да еще и в разносияющей динамике – занятие «еретическое», опасное и многотрудное. Впрочем, автору вряд ли угрожали разнообразные кары, роман написан «по Уставу града Санкт-Петербурга», который уже и без того был истолкован как угодно и населен, – неведомо кем. Вернее кем угодно. Это совершенно особенный синтезис.

Из разнообразия возникает совершенная гармония (Гераклит). Санкт-Петербургов, то есть Санкт-Чевенгуров должно быть «просто больше». Но для начала следует осознать, что это за «свободная вещь» или «вещий пример». Что это за «оракул», который по утверждению Гераклита – «и не говорит, и не утаивает, а подает знаки».

Ну чем не Санкт-Чевенгур Тобольск, например? Собственно же «Санкт-Чевенгур» – это евразийское эссе, опубликованное первоначально в философском журнале «Тамыр» (Алматы), издании уникальном и внеположном.

Но вернемся к началу разговора. Кто бы спорил, что с крушением СССР литература «кончилась»? По крайней мере, «формат» прежний рассыпался. А новый вряд ли возник. Оттого и заходит речь о «паралитературе», да просто о «подмене». И прочих «искажениях любви».

Почему я решил, что можно как раз после высказывания Владимира Бошняка включиться в разговор? Да еще с разговором о другом питерце, его ровеснике – Алексее Грякалове? Тут был подан некий «вещий знак». С Алексеем Грякаловым мы познакомились в Москве в 1991 году в редакции сверхпопулярного тогда журнала. И получали мы премии за лучшие публикации года (девяностого). То есть последнего года «мирного времени», «большого советского стиля» и много чего еще. Он – за прелестный охотничий (и в высшей степени философический) рассказ «Бешеная лисица» (Вашингтон Ирвинг и Амброз Бирс восхитились бы и содрогнулись!), я – за книжку стихотворений, которая называлась «Исчезну и я, чтобы ангел вошел…». С момента встречи точно прошла «бездна времени». Именно – бездна, и не только звезд полна, а разнообразных подмен, уловок, подтасовок, и уж точно не в качестве хоть какого-то зеркала времен иных (а если иных, то каких же)?

Вспоминается картинка из «подорожных записей» Сомерсета Моэма, «неудавшегося шпиона» и отличного литератора – о Петербурге «революцьоннном»:

«Бродя в толпе по Невскому, я часто видел там необычную, устрашающую фигуру. Ее вряд ли можно назвать человеческой. Это уродливый карлик, примостившийся странным образом на крошечном сиденье крепкого шеста, высоко торчащего над головами прохожих; шест держит здоровенный крестьянин, который, кроме того, собирает милостыню у прохожих. Карлик сидит на своем насесте, как огромная безобразная птица.

И это впечатление усиливается оттого, что в очертаниях его головы есть действительно что-то птичье, хотя она довольно красивой формы. Это голова юноши с орлиным носом, красиво очерченным ртом и большими глазами, правда, довольно близко посаженными, которые не мигая глядят в одну точку».

Подобных «сиринов и алконостов» разве нельзя зреть было в девяностые? Да не мерещатся ли они вместе с прочими химерами и сейчас? Правда ль зрел это Моэм иль примстилось, не имеет значения, далее идут сжатые фрагменты о «неопределенности и невыразительности русских лиц»… Короче говоря, какая-то хула на что-то неизвестное.

Взгляд на Питербурх-городок «неудавшегося шпиона». А чуть позже (из его же записных книжек) становится ясно, что это простой и стильный эпатажный ход. Взятый у «невероятного» Достоевского, где все герои, врозь и парами, во всем разнообразье поз, истерически приседают и моргают, сверкают топорами, шелестят ассигнациям, плачут и рыдают, но ясти не преставают. А произнося «обычные слова» в рок-режиме, поневоле придают им неслыханное доселе значение.

Это же страшная месть Достоевскому за «роскошные» очерки о той же Англии. О чем говорим? О Петербурге. Все равно, он будет «заселяться» вновь и вновь. И диковинным образом. А как «литературная мастерская» (в большом времени и сейчас) он уж точно вне конкуренции. А Raumentwicklung, возможно – в ведении самых разнообразных, но дивных сил.

Грякалов, подобно Бошняку, мысленно обращается к Москве, «в которой все», я точно знаю, он мне сам говорил. Что такое «все»? Да это какое-то чевенгурское определение. И любит он Москву, как место для посещения. Она же в высшей степени полна «страшного», выражаясь в манере Лескова. «Все» – это бесчисленные департаменты и подобные «имперские вещи». Впрочем, это «все» питерский взгляд зрит наособицу. Москва и Петербург – это какое-то кентаврическое Единство.

К чему я об этом говорю? Сочиняя это «высказывание», я задумался. О чем? Да о Промысле, о чем же еще. Который не говорит, не утаивает, а подает знаки. Вне всякого сомнения, есть в Промысле (вот здесь и сейчас) что-то существенное, связанное с литературой, которой вроде бы «больше просто нет». Дело в том, что она все равно есть. Как там у Блока «в толпе все кто-нибудь поет». Именно «поет».

Потому что «ритм как теодицея» (есть дивное эссе у Сергея Аверинцева на эту нарядную тему) неотменяем и касается каких-то «больших периодов», движения «литературы», наконец. В каком бы отсутствии она ни пребывала. И каким бы молчанием ни была объята.

А то читаешь в каком-нибудь журнале «врез» к публикации превосходной повести-сказки, например, с великолепным утверждением, что «автор проснулся знаменитым», вот как раз после публикации этой диковинной вещи. Но где же автор и кто поможет его найти? Да и пожелает ли он найтись? Время какой-то изумительной розни.

Не помню кто, но довольно точно, на мой взгляд, сформулировал следующее: «в современной России множество умных и талантливых людей, которые ни о чем не могут договориться…». Примерно так. Договариваться приходится волей случая, таинственным и непостижимым образом.

«Время одиночек», как путеводная литературная нота, продолжается. Правда, это какое-то другое одиночество, опирающееся на «материк», – одиночество – со «связкой мелодий», с «хором», с «житием», если угодно. Когда прозу или стихи (Грякалов – настоящий поэт) пишут философы, возьмем хоть Владимира Соловьева и Константина Случевского, получается что-то необыкновенное. Вселенское и родное, Бог знает, какое еще.

Возникает «подлинник свободы». Одна из любимых тем Грякалова – «Философия Встречи». Потому что в самом авторе самых разнообразных творений сошлось много. Как этот «вещий пример» (уж точно не одинокий, в этом я более, чем уверен) пригодится в перемене знака, – да видно будет.

Сергей Гонцов

На Родосе великолепном

ЧАС ВОЛИ БОЖЬЕЙ

Взгляд отовсюду, дымно-золотой

И влажный, не от смеха, не от слез,

В нем блеск Вселенной с утренней звездой

И мощный цвет, что дольний вихрь принес.

А мыслилось, что нет других затей,

Как только ждать стрелы иль похвалы,

Нагих идей, непрошенных гостей,

Чтоб морщить океанские валы.

– Высокое, как облако влечёт,

Окрестный мрак божественно-глубок,

И век – упал, и время – не течёт,

И не тверди, что разумом убог.

– Мой одр возьми и ризу подбери,

И целый мир, что создан не трудом,

А волей Божьей, как Скала и Дом, –

Жмёт там, где жмётся, что ни говори…

К ПОРТРЕТУ ДРУГА

Нечаянно взятый в Удел

И Замыслом пойманный в Сети

Ты прежде всего разглядел

Сокрестья гигантские эти.

Ну да, ты угряз в ячеЯх, –

И тут же в угодьях свободы_

Явился, в пирах и в друзьях,

Где выходы рядом и входы.

Как складки широкой земли

Иль ткани движенье небесной,

Они в твоё Сердце вросли,

И в Ум, зачарованный бездной.

Да Кто же чудесный Ловец?

Не ты ли от мира, не сам ли

Вот этот широкий Венец,

Исхитил как твердь с небесами?

06.03-18-го

УЛИТКИ ГЕРАКЛИТА

Алексею Грякалову

На Родосе великолепном

Улитку встретив, как весну,

В столетье свежем, непотребном,

Ты будто канул в глубину.

Ты будто разом пригодился

И здесь, и там, где навсегда

Мудрец таинственный родился,

Вот как дорога иль руда…

Он шел, в улитках по колено,

Он время вброд переходил,

Как ты, чтоб подлинник Вселенной

В сосудах времени бродил…

ДУХ-ПРЕДВАРИТЕЛЬ

Ты заметил, что время летит

Как Стрела из пучин Зодиака.

Это взгляд твой вернулся из мрака,

Чтоб стал свет. И холмы шевелит.

Нас не спросят, но древнее зло

Не само по себе растворится.

Кто-то адское сдвинул жерло, –

Ад разрушен, и многое зрится.

Кто-то первый сказал наугад, –

Мы живём на античных руинах,

И теперь он великий собрат,

Повелитель мелодий старинных

И пастух несравненных камней,

За проломом невиданной сферы.

Как нам быть? Из долины теней,

Из Вселенной в обличье Химеры

Мы явились туда, где нас ждут.

Как поднявшихся чудом из бездны.

Тут мы сами, и встретимся тут, –

На старинной дороге железной.

Вот Обходчик бредёт путевой,

Между Марсом и яркой Венерой,

Между мыслью чудесной и верой

В бездне времени, – заново свой…

В ТОЛПЕ

Мир нетленный в образе ином

Этот град, объятый вещим сном.

Дым клубится, вот гремит кифара,

Это Невский, как явленье дара.

Вот старик, и в ризе вековой

Вдаль бредет, в грядущее, домой.

Там кифары, бубны и тимпаны

Вьют всё те же чудные туманы.

В тысяче великих городов,

Он живет заране, и готов, –

В круг войти таинственно-высокий,

Звук поднять, нечаянно-глубокий, –

С мраморных невероятных плит,

Вот как здесь. У Древа Мирового

Всё болит, как он сказал, и снова

Он идёт, и вечность шевелит…

***

Святая ночь на небосклон взошла

Тютчев

Ещё твердят свои эклоги наизусть

В прах разлетевшиеся призраки былого,

Но влажная весны полнощной грусть

Могущественней пламени и слова.

И рано праздновать, и поздно горевать,

И бестолку рыдать и убиваться,

И настежь окна рано открывать,

И поздно века не бояться.

Прекрасная, ты много ярче дней,

Что пронеслись немыслимой ватагой.

Остались – истиной, мерцающей на дне,

И вольной горечью, взлелеянной отвагой.

Восход ночей, как сеятель очей,

И всходам быть на тверди изъязвлённой,

Вот как гремит неслыханный ручей

Вдоль древности черно-зелёной.

Как древний Бык из просветлённой тьмы

В окно толкнётся древнее сказанье.

Не скифы мы, не византийцы мы,

Не чернозёма Божьего мерцанье.

А зеркало Твоё, – святая ночь,

И всё в нём есть, да нечего бояться

Ночных сокровищ, чья живая мощь

Идёт сюда, чтоб миром любоваться.

ἦθος

В готической церковке лёгкой,

В извилистых царских лесах,

В дубах на равнине далёкой,

Где смерть не стоит на часах, –

Столетней печали господство

Закончилось в этом краю,

Не царства взыскует сиротство,

Но тайну находит свою.

Прозрачные, чудные годы,

Недаром отсюда видны,

Потопа лиловые своды

И Каина древние сны.

Но тайна не здесь коренится,

И незачем помнить о том,

Как тёмная влага струится

И зыблется мир, точно дом.

И пламенник чертополоха

Начертанный где-то вдали,

Встаёт как другая эпоха,

Которой себя обрекли.

Тут рыцарский орден пирует

За дружеским крепким столом,

И славы чужой не ворует,

И время завяжет узлом.

Тут древняя блещет беседа,

Раздольна, волшебно – трудна,

Таинственным веденьем света

Из бездны, как мир, создана.

Всё кроется именно в этом,

И уровни мрака легки,

Объятые редкостным цветом

И бегом прекрасной Реки…

НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОРЯДОК ХОДА

Не жертвой увидеть себя, начертаньем другим,

И ясная мысль начинает разборчиво длиться,

Как странствия духа, и впору земные круги

Становятся тут же, и не с кем победой делиться.

Но раньше, и в дебрях, шумел сероглазый ручей,

И с ним же явились, – Белуха, Памир, – возвращенье

Таинственных стад, и звучанье нездешних речей,

И времени шум, как Творца черновое решенье.

И всё укрепилось от века, не здесь, не сейчас,

Но было удержано зренье, чтоб радости я не заметил, –

А градом иль миром немыслимый правит рассказ,

Который в начале всего непослушливо встретил…

И гадом болотным, и пеной античной морской

Повеяло вдруг вековое смятенье твердыни.

С кем велено драться? О Господи, кто я такой,

Чтоб тайно желать возращения древней святыни?

ПОЕЗД

О чём ты, нота путеводная,

Ночная, свежая, иная,

И тайная, и обиходная,

И колея твоя стальная,

Тут диска Фестского вращенье

В мотор водвинуто ужасный,

Чтоб мрак исчез без утешенья,

И Сирин чтоб замолк опасный.

О да, хоть здесь не Литургия.

Но ход, живой и предстоящий,

А то, что Князь в угрюмой чаще,

И Конь, и Отрок, и Другие.

Да Царь лесой и духи бездны,

И что с того! Да здесь рассада

Земной природы иль небесной,

И прах разгромленного Ада.

И то, что Див свистит со Древа,

Так это Сирин домовитый,

Да вот с чудесного распева

И Дантов Пир незнаменитый.

Да вот проломленная сфера

А там, за ней, в мерцаньи звёзд,

Всё рядом – знание и вера,

Вот как Строители и Мост.

Тут Диска древнего стяженье

Вот как реликтового света

И тверди этой совершенной

И здесь. и там гремит Беседа.

***

Мелодия уходит, как веленье

Жить по-другому, и сама вдали

Как молния иль светопреставленье,

Иль дерево могучее в пыли,

Живет одна и презирает тленье.

Но избранным нечаянно верна,

Как пламени плавник иль тишина,

И знает, что явилась ниоткуда,

Да вот пришла сюда и навсегда,

То синий лес, то горная гряда,

Тут вид её, что вышел из-под спуда.

Вот я один. Что делать мне тогда?

Мелодией становится огонь,

Шум ливня, гераклитово движенье,

Внезапный мрак и плавное теченье,

Мелодией становится смиренье,

Да разве мирен сказочный огонь?

ПОХВАЛА ЗАМЫСЛУ

Издревле распря иль союз

С непроницаемой природой

Звенит и блещет, – вот искус, –

Дубовой зыблется колодой.

Да я Творца благодарю,

И с ужасом, – и в утешенье,

И незаносчиво смотрю

На гераклитово движенье.

Всё непомерно тут, как гул

Непредсказуемых деяний.

Но мир порог перешагнул

Из древних воплей и рыданий.

Гора, как крепость, да к чему

Мне эти адские сравненья.

Я с восхищеньем вижу тьму

И предстоянья, и движенья.

А взгляд, которым правит Бог,

Находит в зрелищах жестоких

Любить и действовать предлог,

И прорву замыслов глубоких.

Они мне сердце надрывают

И затмевают ясный взгляд,

На Божьих дудках завывают,

Когтями вечность шевелят.

Тут Всадник – Змия поразил,

И Змий, навеки пригвождённый,

Как тот, кто к Древу Игдрасил,

Себя прибил, непобеждённый.

Творец безмерно растворён

На этом сказочном просторе,

Не явлен тут, не повторён,

И вдруг, как слово в разговоре, –

Как ход мелодии, как бег

Небесной и земной пучины,

Он здесь, и пребывал вовек,

Не изыскав на то причины.

Он хочет, чтобы мыслил взгляд,

И слух разборчиво ветвился

Как дуб зелёный, – да не рад

И я, что здесь остановился…

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Мы в таинственном встретимся мраке,

Не делимом на зло и добро,

И ручей заиграет в овраге,

И совиное вспыхнет перо.

Всё нечаянно в прах разлетелось,

Всё недаром вернулось сейчас,

Верно, Ангелам вновь захотелось

Испытать – торжествующих – нас.

Всё захвачено мощным цветеньем,

Я не знаю, что было Тогда, –

А закончилось – землетрясеньем,

Но хранительны – ночь и звезда.

Вновь ручей тонкорунный в Овраге,

Трепетанье небесной лозы,

Евразийская лютня в бараке, –

Тонкий прах отшумевшей Грозы.

Вновь явились изгибы Вселенной,

Божий мрак и стоокая персть

Тут сошлись, чтоб из повести тленной

Что-то взять, да хоть древнюю песнь.

Помнишь, – мы говорили про это,

Да едва ли вопрос разрешён,

Он цветёт как несрочное лето,

Не начертан, и не разглашён.

Что нам делать? Но тайна ответа

Где-то рядом, как тысячи лет,

Так хвостатая блещет комета,

Возвращая немыслимый свет.

Так плывут сине-чёрные льдины,

Дивный шелест и звонкая тьма

Диких утиц, вот так же едины, –

Явь – живая, и Тайна – Сама…

ПОХВАЛА УЧИТЕЛЮ

(рисунок пером)

Как равный с равным говорит со мной

А заодно таинственные знаки

Как будто подаёт, да так и есть,

Но лучше это утаить от мира,

От сглаза, от чего-нибудь ещё,

Как эти знаки, – тонкую улыбку,

Отправленную в область темноты,

Собравшейся не только в этот вечер,

А здесь укоренившейся на срок,

Никем не установленный, но можно

Сейчас понять, что отмотали срок,

И вот, располагаясь ближе к воле,

Тут говорим, наверно, как всегда, –

Как греки говорили, чтоб не кануть

На дно вещей, а вещь свободной

Представить, не приделанной к себе,

Пойдёт-пойдёт, – он говорит без жеста,

Какой тут жест, да тут сверканье, блеск

Карельских водопадов, белой ночи вид

И дивный лад, как будто не земной,

А взятый из какой-то новой плоти,

Что на земле, как Слово, проявилась,

Когда? Когда? Да вот сейчас и здесь

Как ветвь в цвету или мгновенный взгляд,

Уловленный когда-то без желанья

Понять его, взять в оборот, присвоить…

Тут время не течёт, чтоб всех убить,

Но пчёлами роится, и звучит, и блещет

Невероятным клином журавлиным,

…Найти ключи, и оказать в Доме,

В другом краю Вселенной, вот задача,

Я заглянул в огромные глаза

Прекрасной ночи, и усумнился,

Как сказал Учитель, в другом,

Что тут развёрнуто как мир,

Подменная История иль что-то,

Из худших лучшее,

Как возвращенье стад, как бег волны,

Как жить мне с этим?

Мир повредился, я остался прежним,

И в прорве безконечных искажений

Что делать мне? Что звать опорой,

Где красота, да где хоть что-нибудь,

Как ход Кометы, разговор весёлый

На разные бродячие сюжеты.

Я шёл за неизвестной красотой.

Она жила в подвижном умозреньи,

Да где же взять на тверди храброй

Всё, что прекрасно и само собой.

И ключ к движенью мертвенных вещей.

Я знал про это, но узреть не в силах,

Убрал себя из этих райских недр

Иль кущ, – из теремов невероятных,

Чтоб заселить пустыню, чтоб огонь

Разжечь случайно, вовсе не надеясь

Хоть на какой ответ., О том Печаль

Не знала вовсе. Предо мной Памир

Сверкал куском божественного льда…

Круг земной, как вечный народ,

Карнавал лицедеев иль битва миров,

Но Мельницы Божьей разборчивый ход,

Вернёт без искаженья очаг и кров.

Трясенье земли, ты расширенье души,

Приветствие духа, приодетого в персть,

Нездешний простор Творец сейчас разрешил

И можно запеть дикую и скорбную песнь –

От избытка сил, от радости полуземной,

От втайне и заране совершённых трудов,

Жизнь, я тебя не знаю! Руины стран, городов,

Не то, что творится на этой земле со мной…

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Наедине с эпохой молодой,

В столетии, где только свет и тьма,

Я отдыхал, как битва иль тюрьма,

И называл незримое – звездой.

Ад – за углом, а рядом райский сад,

Где Серафим, не причинив вреда,

Распевом чудным отодвинул ад,

Вернул дороги, пашни и стада.

Я слышал, как вода ломает лед,

И как источник, плачущий навзрыд,

Великий мир по имени зовет,

Как это имя под землей сокрыт.

И падал снег в лиловый полумрак,

И торопился космоногий конь,

И засорялся временем овраг,

И становился именем огонь…

***

Я знаю, что время – неясный старинный глагол,

Достойный рыданий, вот только над чем, непонятно,

Тут хода порядок такой, что куда ты пришел,

Никто не ответит, но древо шумит благодатно.

Не сам по себе, а цветеньем, горой иль рекой,

Пойдешь, как решил иль заране схватил без желанья

В божественном мраке, – к движенью готовой рукой,

Уж ей-то известны сказанья, веленья, преданья.

Вот рында звенит, вот корабль полетел по волнам,

Тут встреча – везде, но причудлива графика мира,

Всё это – и слово, и явь, что подвинуты к нам,

Как варварам древним, – певучая древняя лира…

Где ты, одиночество? Где тут числа волшебство?

А вместе с победой, которая тут коренится,

К чужому стремишься, ничем не сломив своего,

И всюду находишь свое, что к тебе же стремится…

25.11.11

К ДРУГУ

Без гнева посмотреть на самозванство

Несчастных дней, что тонут в новизне

Тысячелетья третьего, в пространство

Как будто занесенные извне, –

Весенней бурей, что лицо имеет

Билибинской кикиморы во тьме,

И всяк ее увидевший немеет,

И пребывает не в своем уме.

Безумных дней похмельные виденья

В основе превосходны и просты,

Но взятые неправедно владенья

Без ужаса не можешь видеть ты.

Во времена Колумба удалого

Вот так же взят чудесный материк,

Вот так же миру явленное Слово

Переменил извилистый язык;

Пыль от повозок, стук копыт, рыданья,

Орудья пытки, призрачный оброк,

Взимаемый за всякое преданье

Что только есть на трещинах дорог;

И я здесь самый первый из злодеев,

На платиновую ступив черту,

Не отступаю лютых дум, но чту

Видения пророков Иудеи, –

Как в юности, безумной и живой,

Где всякий шаг предполагал отмщенье,

Мгновенной напряженный тетивой

В пустое мировое помещенье, –

Где дорассветный мрак, огонь и свет

Вступают в поединок грандиозный

С живой стихией, чтоб цвести в ответ

На почве впечатленной и бесслезной…

СТОЛБЦЫ О ВРЕМЕНИ

Я понял, что время – старинный извилистый лик,

Эль-Греко начертанный или по случаю взятый

Античным резцом, что не емлет доныне язык,

Разборчивый, дивный, и древней печалью богатый.

И всё, что случайно, тут крепостью стало живой,

О древние виды, хранящие древние беды!

И мастер пещеры, и бык его с чудной главой

Тут правят, как боги, и всё ради вечной беседы.

Да как же случайно? Тут случай насмешлив, как знак

Твердыни другой, на которой закончится мука

Разборчивых дней, и в божественный двинуться мрак,

В цветенье и гул, – вновь заставит вся эта наука…

О ТАИНСТВЕ БЕСЕДЫ

Три дуба в сумерках весенних

И разговор достойный на просёлке,

Не стоящий вниманья, если б только

Не вторглась эта вольная картина

Опять, – как будто только что узрел

Двух путников, да только не случайных,

А тут начертанных как будто навсегда,

И в раму вставленных такую, что понятно, –

Тут разговор не завершён, а продолженье

В столетьях близких.

Те двое говорили, как услышал

Иль как постиг – о тайнах мирозданья,

Что всякий раз иль даже через раз

Почти доступны, только на рожон

Не лезь, не то сполна получишь

Совсем иное, – как бы этот дар

(конечно дар, тут нечего и спорить)

Ни называл.

Я только разобрать не мог, – откуда

Они взялись, чтоб толковать об этом, –

Как власть имеющие и со знаньем дела

Таким, что впору мыслить о Земле

Как о сокровище живом, но безупречном,

И начерно доступном, вот как сейчас.

Тут время как извилистый ручей,

Струится мимо только для того,

Чтоб по камням могли пробраться

В другие сумерки. А то, что трех дубов

Там нет, – так что-нибудь там есть,

Ничуть не хуже, дом продолговатый,

Дым вьющийся, десятка три-четыре

Овец в роскошных шубах, а вот очаг

Среди живых камней, и пламя в очаге,

И строгий гул горы.

Похоже, что Творец,

Из рамы взяв участников беседы,

В другом краю, как тайну, водворил,

Но также – разрешенье тайны,

Я рамы не заметил никакой,

Но чудная и ясная картина

Предполагала, что не просто так

Тут каждая деталь благоуханна…

А лишнее – да если где найдешь, –

Творец избыточен. И впору догадаться.

«СОНАТА К ДЖУЛЬЕТТЕ» БЕТХОВЕНА

Как начертание, что тысячи даров

Не слитно существуют, не раздельно,–

Во тьме божественной нашла очаг и кров,

А ветхий мир, что надоел смертельно, –

Да, без желанья тронуть рог былого,

Тот многозвучный и не равный ничему,

Ты карнавальный лик отправила к нему,

А строгость вынула из обстоянья злого.

Ты всех забыла, чтоб не отравиться,

А многих видела, как непомерный сон,

Все тут, да тут и Гёте, и Наполеон,

И тьма всего, чему нельзя дивиться.

Ты пробуждаешься, мелодия, из праха

Дней, лет, веков, из вольной черноты,

Какой тут не было и нет, да это – ты,

Как предложенье не трястись от страха.

Как словом быть, ты размышляла вслух,

И так явилась к нам, и, на черте неясной,

Останешься собой,- как Радостью опасной,

Живой и сказочной – как несравненный Дух…

МАЛЕНЬКИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

(область наибольшей красоты)

Без желанья увидишь, как древо чудесно растет,

Ветки тайно раскинув в нечаянной воле своей,

И мизгирь безмятежно, как мир, паутину плетет,

И нигде, как прерывность, над звуком живет соловей.

Перед летом в лесу все равно что без твердой земли,

Все вчерне, в становленьи, по-детски стоит на своем,

Как столетья живые, – стеснившись в алмазной пыли,

Или каменный мост над едва различимым ручьем.

Прежде времени, рядом, наместо безглавых рамен

И жилища кикиморы с грудой ненужных вещей, –

Веет чистое благо и ветер звучит перемен,

Что заране случились, раздольней, светлей и горчей.

Но тебя потрясет только мощь, воплощенная тут,

Безначальная мера, решенная кроной простой,

Что в пространстве встает, как в сосуде чудесный сосуд, –

Нерешенной загадкой и верной тебе красотой…

УЗКАЯ ТРОПА

Есть начертанье дней иных

В персти иль адском обиходе

Неточных радостей земных, –

Внезапный мрак иль что-то вроде

Пером начертанный изгиб

Твердыни, как недоуменье,

Да вот мерцанье, лязг и скрип,

И серафическое пенье.

В расщепе точного пера

Искус неизбранной дороги,–

Дуб говорящий, мрак стоокий,

И – узкая тропа в горах.

Что прилучилось от Звезды,

Иль докатилось из геенны,

Нельзя понять, тут мрак руды

И крабовидный блеск Вселенной.

Тут гений что-то различил,

Да на бумаге не оставил

След гармонических чернил

И строк чудесных не прославил.

Священный ужас, но когда?

Хоть Птица Сирин наготове

И петь согласна, как всегда,

И стать мелодией при слове.

Да, узкая тропа в горах,

И тёмный прах из уст Эола,

И красота, и Божий страх,

И то, что ясно без глагола.

И всё, что толком не взялось,

И Там как цвет невероятно,

Да тут в Событие срослось

И к нам теснится благодатно.

***

Я снова в лабиринте удалом,

Затвор старинного гиганта,

Устроившего этот мир в былом,

При блеске верного таланта,

Отвратным тут же сделался ему,

И он, оставив циркули и лиры,

Отправился в светящуюся тьму,

В тот горный лес, что посредине мира.

Но тут очаг дымится, как тогда, –

И предстояньем вещего примера

И циркули и лиры, как всегда,

Разбросаны, и проломилась сфера,

Чтоб я ушёл вослед – куда-нибудь, –

Из этой дивной кельи иль темницы,

Начертан в сердце это ясный путь.

И вьётся нить, и встреча состоится.

***

Из ямы тёмной, мелодической,

Вот как начертан прошлый век,

Куда пойдешь? Да на побег

Дар убежденья серафический

Воздвиг бы мёртвых, а раз так,

Всё совершилось без помарок

Из ямы в совершенный мрак,

Но чудный, вольный, как подарок,

Ты угодил, как тот, кто в силах

Другой природы свет узреть,

И холод, что струился в жилах,

Да вот как пламя рассмотреть…

То люди Севера, ступая

По жилам царственного льда,

Их горсть достойная, скупая,

Бредёт неведомо куда.

Тут Бог и необъятно рядом,

Не поцелуем мерзлоты

Приходит Он, не снежным адом,

В котором чудом выжил ты,

А чем? Да хоть оленьим стадом,

Тут область новой красоты,

Тут льдом, огнём её черты

Укреплены, вселенским ладом

***

Мир нетленный приходит извне,

Хоть внутри пребывает заране.

Как же так! И в каком Океане

Эти звёзды клонились ко мне?

И куда меня сердце влечёт,

Знают эти свободные вещи,

То прекрасны, то чудно-зловещи

Одолевшие – нечет и чёт

В умозреньи, живом и опасном,

Но зато выводящем на свет

То, чего даже в Промысле нет,

То, что было во Аде ужасном,

Вот как пламя старинных бесед.

Гулом странствий долину не мучай,

Что угодно, и мысль, и предмет

Избирает Божественный Случай,

Как звериный таинственный след…

ГОДЫ УЧЕНИЙ

От жизни, ясной и таинственной,

Что тут осталось? Провидения

Орудья, как порядок истинный,

Он вроде Всенощного бдения.

Он вроде славного Вергилия,

В Аду вожатого иль брата,

Что проницает без усилия

Все времена живого Ада.

Тут всё не слитно, не раздельно,

И толкованьям нет веленья,

Фрагментами, но корабельными,

Находит, вроде избавленья.

Ты, юность, мгла средневековая,

О да Фортуна пошутила,

Да вот дорога неготовая,

Как твердь, и ясно ощутима.

Всё не имеет основанья,

И смысла ровно никакого,

Но чудной бури завыванья

В тебе легко найдут Другого.

Куда пойдёшь? Да без ответа,

Но это как-то сотворится,

Всё – зрелище, и всё – беседа,

И видится, и говорится.

И мыслится без принужденья, –

И тут алмазная решётка

На страже, знак освобожденья,

А не бесовская разводка.…

Она – прекрасная соседка,

И мысль, и план, и направленье,

И прошумит цветущей веткой

Над этим варварским плененьем…

И вот рука из сферы звёздной

Протянута, – тебе в награду,

За то, что в бездне грандиозной

Тропой чудесной шёл по Саду…

КАМЕНА, РИФМА, БАЛЛАДА

В ночь воровскую настоящую,

Как именован этот век,

Встречал ты деву проходящую,

Чтоб с ней подняться на ночлег.

Куда пойдёшь? По узкой лествице

Куда-то вверх, чтоб посреди

Понять, что толку в этой вестнице

Нет, разве где-то впереди.

Но ты наткнулся на открытие.

Что, не имея паранджи,

Она таила, как событие,

Лицо, исполненное лжи.

Но вот, одетая в рыдание,

На чудной лестнице, во мгле,

Остановилась, как предание,

Каких без счёта на земле.

А ведь могла б пырнуть кинжалом

Иль друга кликнуть, чтоб пистоль

Наставил на тебя, как жало, –

Да ты предвидел эту роль…

3.07.08

СРЕДНЕВЕКОВОЕ

Здесь и сейчас

В углу дорожного трактира,

За мглою видимого мира,

Где пьяный сброд за рядом ряд,

Древней, чем каменная сага,

Сидит задумчивый бродяга, –

О нём с опаской говорят.

В плаще изодранном, лиловом,

Гул пресекая первым словом,

Он спор затеял удалой

Со временем, где Царь безумный,

Собрат его широкошумный,

Могучий дуб, объятый мглой.

***

Высокий лес прозрачней за рекой,

Протяжный вздох бегущего потока,

В дубах и соснах древняя дорога

Начертана светящейся рукой.

Два берега на всякой стороне,

И мощное незримо сочетанье,

Но здесь и там благоухает мне

Великое, рассказанное втайне.

ОДА

Живут в домах, едят сырые овощи,

Еду подают на бамбуковых подносах,

Умерших хоронят в гробах, –

Это в древности написано не то чтоб про нас,

Но подходит – по сжатости пушкинской,

По лаконичности и недоступности этрусской,

По сказочным изгибам линии и цвета,

Которые для нас – и прежде слова, и прежде быта,

Что мощно сходится с бытием…

Любовь для меня сегодня – вот этот чистый рай,

Лишенный разнообразного вселенского скарба,

Размышлений о смерти, а равно – о бессмертии,

Мудрость для меня сегодня – вот это непрямое откровение,

Дарованное посредством линии, цвета и уверенности в незримом…

ПОЕЗД

О чём ты, нота путеводная,

Ночная, свежая, иная,

И тайная, и обиходная,

И колея твоя стальная,

Тут диска Фестского вращенье

В мотор водвинуто ужасный,

Чтоб мрак исчез без утешенья,

И Сирин чтоб замолк опасный.

О да, хоть здесь не Литургия.

Но ход, живой и предстоящий,

А то, что Князь в угрюмой чаще,

И Конь, и Отрок, и Другие.

Да Царь лесой и духи бездны,

И что с того! Да здесь рассада

Земной природы иль небесной,

И прах разгромленного Ада.

И то, что Див свистит со Древа,

Так это Сирин домовитый,

Да вот с чудесного распева

И Дантов Пир незнаменитый.

Да вот проломленная сфера

А там, за ней, в мерцаньи звёзд,

Всё рядом – знание и вера,

Вот как Строители и Мост.

Тут Диска древнего стяженье

Вот как реликтового света

И тверди этой совершенной

И здесь. и там гремит Беседа.

ЗОЛОТОЙ РОЖОК

Кто тут рыдает? Да это метель,

Крутится связкой мелодий,

Прялка роскошная и колыбель

Звёздных январских угодий.

Это Андроников монастырь,

Слёзы из Средневековья,

Сжатая мыслью великая ширь,

Камень другого зимовья.

Тут наособицу крутится снег,

Точно Очаг где-то рядом,

Так пресекается времени бег

Новым привольем и ладом.

Где тут Андрея Рублёва очаг?

Нет, Он бредёт за пределом,

Что ему здесь? А божественный мрак, –

Белым начертан на белом.

К ДРУГУ

Посредине странствий земных

Взятые в Удел – отличны от всех, –

Прямотой, таинственным блеском ума,

Всё тут, и бессмертья слёзы иль смех,

И меч выходит из каменного холма

Древней земли, – вещи равны

Внезапным смыслом, – стол, очаг,

Да тут же отчётливый слог, –

Сильного мира, туда не направишь шаг,

Если тебя не окликнул Бог.

Внезапно земля превращается в дол,

Сжатая хронология играет с листа,–

Путь, по которому ты пришёл,

Не имеет значенья, – истина и красота

В этом, – корни расплетаются в небесах,

Дворец, устроенный на руинах Дворца,

Ровня дубрав, в странствиях и чудесах,

И нечего рыдать, что не видно Отца.

Вещих знаков таинственный рой

Послужит утешеньем, не вспомнишь пока,

Пред тобой когда-то здесь являлся герой,

И, ни в чем не успев, расступились века

Пред его движеньем, сказочным, как река,

Вот малая часть о взятых в Удел,

В эпоху предательства и подмен,

Ты делал всегда не то, что хотел,

Но так завершается варварский плен…

ДВИЖЕНИЕ

Клин многозвучный журавлиный,

Гром Севера и ветер с Юга. –

Для нас, и тайные долины

Прозрачного земного круга.

Провалы, дыры и пещеры,

И надписей ужасных щели

В чужой уклад, и путь без цели, –

В проломе грандиозной сферы.

То, да не то, и всё – чужое,

И сам себе ты чужд недаром.

Хоть время ясное, большое

Шумит в Аду, пустом и старом.

Но отчего-то хватит силы

Принять дары полуземные

И знать, что натянулись жилы

Куда-то в области иные.

Тут связка молний расплетётся,

В огонь живого разговора,

Тут мир нетленный как придётся